明治天皇

| 明治天皇 | |

|---|---|

| |

| 即位礼 |

即位礼紫宸殿の儀 1868年10月12日 (慶応4年8月27日) 於 京都御所 |

| 大嘗祭 |

1871年12月28日 (明治4年11月17日) 於 東京府大嘗宮 |

| 元号 |

慶応: 1867年2月13日 - 1868年10月23日 明治: 1868年10月23日 - 1912年7月30日 |

| 時代 |

江戸時代 明治時代 |

| 摂政 | 二条斉敬 |

| 征夷大将軍 | 徳川慶喜 |

| 総裁 | 有栖川宮熾仁親王 |

| 輔相 | 三条実美・岩倉具視 |

| 左大臣 | 有栖川宮熾仁親王 |

| 右大臣 | 三条実美 |

| 太政大臣 | 三条実美 |

| 内閣総理大臣 | |

| 先代 | 孝明天皇 |

| 次代 | 大正天皇 |

| 誕生 |

1852年11月3日 (嘉永5年9月22日) 13時頃 中山忠能邸 (現:京都府京都市上京区京都御苑) |

| 崩御 |

1912年(明治45年)7月30日 午前0時43分(59歳没) 明治宮殿 (現:東京都千代田区) |

| 大喪儀 |

1912年(大正元年)9月13日 於 帝国陸軍青山練兵場 |

| 陵所 | 伏見桃山陵 |

| 追号 |

明治天皇 1912年(大正元年)8月27日追号勅定 |

| 諱 |

万延元年9月28日命名 |

| 称号 |

|

| 印 | 永 |

| 元服 |

1868年2月8日 (慶応4年1月15日) |

| 父親 | 孝明天皇 |

| 母親 | 中山慶子 |

| 皇后 |

昭憲皇太后(一条美子) 1869年2月9日 (明治元年12月28日)大婚 |

| 子女 | |

| 皇嗣 | 皇太子嘉仁親王 |

| 皇居 |

安政度内裏 青山御所 東京城・皇城・宮城 |

| 栄典 | 大勲位 |

| 親署 |

|

明治天皇(めいじてんのう、1852年11月3日〈嘉永5年9月22日〉- 1912年〈明治45年〉7月30日[1])は、日本の第122代天皇(在位: 1867年2月13日〈慶応3年1月9日〉- 1912年〈明治45年〉7月30日)。諱は睦仁(むつひと)、御称号は祐宮(さちのみや、旧字体:祐󠄀宮)。お印は

倒幕および明治維新の象徴として近代日本の指導者と仰がれた。維新後、国力を伸長させた英明な天皇として「大帝」と称えられる[2]。東京に皇居を置いた最初の天皇。在位中に皇族以外の摂政(二条斉敬)[注釈 1]、太政大臣(三条実美)、左大臣(有栖川宮熾仁親王)、右大臣(岩倉具視)、征夷大将軍(徳川慶喜)が置かれた最後の天皇にして、内閣総理大臣(伊藤博文)が置かれた最初の天皇でもある。皇后と共に和歌も多く残しており、その作品数は93,032首に及ぶ[3]。

今上天皇(第126代天皇・徳仁)の高祖父である。

生涯

[編集]生誕

[編集]

嘉永5年9月22日(1852年11月3日)午の半刻(午後1時頃)に京都石薬師の中山邸の産殿において第121代天皇孝明天皇の第二皇子として生誕。生母は当時権大納言であった公家中山忠能の娘で権典侍だった中山慶子[5]。

孫の誕生を待ちわびていた忠能は、慶子が懐妊した時からお産の準備に大わらわとなった。当時、産殿の建設には、総工費100両が必要とされたが、200石の公家中山家には過重にすぎたため[6]、朝廷から忠能名義で100両、大叔母中山績子(孝明天皇の後宮の女官長格の「大典侍」)名義で50両の合計150両が貸し出され、その資金で六畳、十畳二間の産殿を建設した[7]。慶子は妊娠5か月後の著帯を実家の中山邸で済ませ、9か月目の正式な著帯を8月27日(10月10日)に宮中において行った[8]。

著帯後、慶子は中山邸に新設された産殿に入って出産に備えた。『明治天皇紀』は慶子が出産の兆候を見せた同日辰の刻(午前8時前後)からの動向を詳細に記している。忠能は巳の刻(午前10時前後)に典薬寮医師3人と産婆1人を呼び寄せ、関白鷹司政通、議奏、武家伝奏に書状を出して生誕が間近であることを伝えた[5]。午の半刻(午後1時頃)に慶子が無事皇子を出産した。忠能はこれを心底喜び[9]、生誕を知らせる新たな書状を回した[5]。

父帝がその報告を受けたのは常御殿北庭の花壇の菊の花を愛でながら一献傾けていた時で、待望の皇子生誕の吉報にことの他喜び、さらに杯を重ねたという[5]。父帝には先に九条夙子(英照皇太后)が生んだ第一皇女順子内親王、坊城伸子が生んだ第一皇子があったが、当時の幼児死亡率は極めて高く、前者は3歳で、後者は誕生即日に生母ともども薨去していた[8]。

生誕直後に胞衣(胎盤など)とともに請衣に包まれる儀式を受け、誕生の奏上の後に継入の湯に入れられた。臍帯を切ってこれを縛り、創痕を焼灼する儀式が行われた後、賀茂の水の産湯に入れられた。皇子生誕に当たって勧進のため陰陽頭の土御門晴雄が中山邸に派遣されたが、土御門邸は御所からかなり距離があったために晴雄が中山邸に到着した時には既に皇子は産湯を終えていたが、臍帯の埋蔵の問題が残っており、晴雄の占いの結果に従って洛東吉田神社に埋蔵された[10]。

9月28日に「七夜の礼」が予定されたが、その日は姉の順子内親王の百箇日に当たったため、翌日に延期され[11]、9月29日に七夜の礼が行われ、父帝から

ただし、祐宮の皇位継承はこの時点では確定したものではなかった。祐宮を産んだ慶子は羽林家中山家の出身であり、天皇の正室になれる五摂家の娘ではなかったためである[16]。既に父帝には正室・九条夙子(後の英照皇太后)があり、夙子は女御から准后、皇后へと昇格していくことになっていた。夙子に皇子が生まれ成長したなら、祐宮が即位する可能性は低くなる状況にあった[17]。また、有栖川宮幟仁親王(男系で霊元天皇4世孫)は、光格天皇の猶子(養子)として仁孝天皇から親王宣下を受け、有栖川宮熾仁親王(男系で霊元天皇5世孫)・伏見宮貞教親王(男系で崇光天皇15世孫、女系で霊元天皇6世孫)は、仁孝天皇の猶子として親王宣下を受けていた[17]。これら3人の親王は、いずれも皇位継承の有力候補だった[18]。従って、夙子に皇子が生まれなくとも、祐宮が親王となる以前に、父帝が崩じる場合などは、3人の親王の1人が皇位継承する可能性もあった[17]。以上のような事情があったものの、父帝は、光格天皇の幼名を与えるほど、唯一の皇子である祐宮に期待を抱いていた[15]。

生後30日目の10月22日、参内始で、祐宮は初めて父帝と顔を合わせた[19]。父帝からは人形を贈られ、生母慶子の局(部屋)が宮中における在所と定められた[15]。ただし、当時は皇子は生母の実家でしばらく育てられた後に御所に戻る慣習があったため、四歳までは中山邸で育てられ、折りに触れて御所に参内する生活を送った[20][21]。

中山邸での日々

[編集]安政3年9月29日に4歳で御所へ移るまでを中山邸で過ごす。外祖父忠能が父親代わりであり、母慶子は典侍として宮中にいたから、外祖母愛子(肥前国平戸藩主松浦清の娘)[22]や、忠能の母綱子(公家正親町三条実同娘)[23]が母親代わりであった。中山家に新たに井戸が掘られ、「祐井」と名付けられた。この井戸は現代まで保存されている[13]。

忠能が最初に与えた玩具は木剣、竹刀、木馬だったが、祐宮が特に好んだのは木馬だった。四足の下に箱車が付いていて高さ一尺四、五寸の木馬であり、祐宮はこれにまたがってハイハイと声をかけ、侍女や忠能が引いて歩いた。木馬が壊れた時には侍女も忠能も馬になった[24]。

乳は乳母によって与えられた。当初は九条家の家臣の妻が乳母となったが、途中から学者木村縫殿之助の妻ライに替わった。乳母にも自身の赤子があり、赤子を伴っての中山邸入りとなった。この赤子達と祐宮は幼友達となったが、よく喧嘩もしたという[25][24]。乳母やその赤子の他にも、中山邸には、中山忠光のような型破りな人間や、儒学者・田中河内介のような熱血漢もいた。このような中山家で養育されたことは、祐宮に大きな影響を与えた[26]。

ただ、当時の中山家は経済的に困窮しており、嘉永6年(1853年)2月には、女官が中山家の家計を心配して、祐宮の宮中帰還を提起するほどだった。そうした中で、祐宮は質実に育てられたと考えられる[27]。

嘉永6年9月22日(1853年11月3日)の1歳の誕生日までは、比較的順調に育ったが、1歳の間に何度か10日以上に渡る病気にかかり、2歳の時には水痘にかかり、3歳の時にも高熱を出した[28]。このように、時折体調を崩すことがあったが、この程度の発病は現代の幼児にも普通であり、医薬が未発達なため、祐宮の病気が現代より長引くのは当然で、回復出来ず死亡に至る乳幼児が多い当時において、回復できた祐宮の体は特に弱いわけではなかった[29]。

3歳半になると、好き嫌いの感情をはっきり示すようになった。安政3年(1856年)3月25日の参内の時は

9月22日(11月3日)に4歳の誕生日を迎え、例年同様父帝より祝いの品を与えられた。翌日、忠能に対し、祐宮を宮中へ戻すよう勅命が伝えられ、9月29日に祐宮は中山邸から御所へ移った。祐宮は中山家の人々と屋敷に愛着を持った。宮中で暮らすようになっても、中山邸の杏の実を毎年届けて貰っていた[30]。そのため、明治天皇は、生涯に渡って、果物の中では杏を大変好んだ[31]。

御所での日々

[編集]

御所に移った後は、生母の慶子と一緒に居住したが[23]、2か月ほど精神的に不安定な状態が続いた。環境の大きな変化に適応するのに時間が掛かったと考えられる[32]。

父帝は、半年ほど過ぎた安政4年(1857年)春頃より、祐宮に宮中行事を沢山見せるようになった。8歳での親王宣下までの3年半の間に宮中に慣れさせることで、皇位継承者としての自覚を促し、周囲にも認知させるとともに、父子の絆を強めようとした[32]。

5歳の時の安政4年11月に初めての和歌を詠んだ。「月見れ

権大納言正親町実徳による手習いを経て、安政6年(1859年)3月30日から有栖川宮幟仁親王が祐宮の習字の師範に就いた[35][33]。幟仁親王は毎月日を定めて参内して師範に当たった[36]。父帝は習字の師範に親王を付けることで、祐宮を並の親王より上に位置付けた[33]。公的な場にも父帝や准后夙子と共に出席することが増え、祐宮が親王宣下を受けて皇位を継ぐことは周知の事実となっていった[33]。

4月27日には明経博士伏原宣明が読書師範となり、満7歳にも満たない年齢で四書五経の素読を始めた[37]。

またこの頃、同年代の公家の子供達と木太刀でチャンバラ遊びをしたり、女官に水鉄砲を掛けたり、万年青の葉を切ったりと、活発でいたずら好きであった[38]。最も好んだ遊びは、中山邸の時と同じく箱車の付いた木馬に乗る木馬遊びであった[39]。公家や大名からおもちゃの献上があっても、祐宮は2度ほど遊ぶと、3度目からは投げ付けて壊し、また木馬に乗った。父帝にねだって貰った柿本人麻呂の土人形を、怒り任せに投げ付けて真っ二つにしたこともあった。勝ち気で気が短く、気に入らないことがあると、誰でも小さな拳でぶっていた[39]。

万延元年閏3月16日(1860年5月6日)、御所の御三間において[41]、子供の頭髪の端を切って揃え、髪が長く成ることを祈る深曽木の儀を行った[42][43]。

万延元年7月10日(8月26日)、勅命により准后夙子の実子として儲君に定められる。9月3日には式部大輔・文章博士唐橋在光が諱を勧進し、「與仁」「履仁」「睦仁」の三号を選定して奏上。翌日に父帝はこれを関白九条尚忠、左大臣一条忠香ら重臣に示し、その中から最も適切な諱を選ぶよう命じた。8歳を迎えた後の9月28日(11月10日)親王宣下の儀式が行われ、居並ぶ諸卿の前で父帝の宸筆による「

8歳になっても睦仁親王のいたずら好きは相変わらずであった。親王は年下の藪実休(公家薮実方の子)を伴って、しばしばいたずらをした。生母の中山慶子は、睦仁親王だけを叱ることが出来ないので、親王を実休と一緒に、御所の御文庫にお仕置として閉じ込めたこともあった[45]。また明治後期に2度に渡り内閣総理大臣を務める西園寺公望は、文久元年(1861年)の頃から御所に出仕し、3歳年下の睦仁親王に近習として仕えるようになり、以来、両者は親交を結んだ[46]。さらに同年12月には、前権中納言裏松恭光の孫良光(後の子爵)が親王附児に付けられ、御学友のような存在となった。良光は数え年で12歳、睦仁親王は10歳の時であった[37]。

教育の方では、万延元年(1860年)11月12日、8歳で「大学」の素読を終え、17日から「中庸」の学習に入った。文久元年(1861年)3月には、「中庸」をほぼ修了したので、伏原は続けて「論語」を君徳の養成と啓発のため講義する侍読を行いたいと提言し勅許を得た[47]。ここまでの教育は略式であり、家庭教師が付けられているだけのようなものだが、父帝が陰陽頭土御門晴雄に勧進させた文久2年(1862年)5月27日に読書始の儀を受けたことから、以降正規の皇子教育が始まった。輔育教養の任には外祖父の忠能が当たった[48]。

習字は、引き続き有栖川宮幟仁親王が師範を務め、生母の慶子がそれに付いた。慶子は睦仁親王の習字に関して厳格で、明治天皇が明治20年代頃に自ら語ったところによれば、決められた過程を達成出来ないと、昼になっても食事をさせてくれなかったという。文久元年(1861年)2月20日には、有栖川宮に加えて広橋胤保が四・九の日や当番で御所に参仕する日に習字を教えるようになったが、睦仁親王は習字が好きではなかったため、上達しなかった[49][50]。

和歌に関しては、父帝が添削を通して直接指導した[51]。元治元年(1864年)正月に、歌道師範家として名高い冷泉家当主冷泉為理が、親王の和歌を指導したいと申し出たが、父帝は積極的に応じなかった。父帝は和歌指導を睦仁親王との父子のふれあいの場として楽しんでいた[34]。父帝による和歌直接指導は、父崩御まで続いた[51]。

幕末政治の動乱

[編集]安政5年(1858年)6月、江戸幕府はアメリカ合衆国総領事タウンゼント・ハリスとの間に日米修好通商条約に調印し、その条約が勅許を得ていないことが大問題となった[52]。条約に反対であった父帝は、幕府が独断でアメリカとの条約に調印したこと、さらにロシア・イギリス・フランスとも条約を結ぶ方針であることを聞いて激昂し[53]、左大臣近衛忠煕の進言を容れ、無勅許条約を非難する戊午の密勅を水戸藩に下し、その写しが薩摩藩・長州藩・尾張藩・加賀藩・津藩・阿波藩などの雄藩にも下された。勅命を受けた雄藩(特に水戸藩)は、名誉なことと受け止め、以後、条約に反対して天皇のもとに団結し外敵を打払うことを求める尊皇攘夷運動が活発化した[54]。

これを危惧した幕府大老・井伊直弼は、9月に尊皇攘夷派を大弾圧(安政の大獄)[52]。それに憤った元水戸藩士・元薩摩藩士たちは、万延元年(1860年)3月3日、桜田門外の変で井伊を討ち、以降幕府の威信は弱体化[52]。幕府は権威回復のため、公武合体を狙って父帝の異母妹和宮親子内親王を将軍徳川家茂と結婚させようと目論んだ[52]。父帝は、これが幕府の露骨な政略であること、和宮が有栖川宮熾仁親王と婚約済であったことから難色を示したが[55]、侍従・岩倉具視の献策を容れ、和宮降嫁を条件に、攘夷を行って10年以内に条約を撤廃することを幕府に約束させ、万延元年(1860年)8月に嫁がせた[52][56]。

文久以降、欧米列強との貿易開始によるマイナスの経済的影響が及ぶようになり始めると、各地で尊皇攘夷論が激化し、近い将来、天皇の意思を奉じて攘夷を行うことを公約しておいて、いつまでも実行しない幕府は、朝廷・諸藩・志士から様々な手段で攻撃されるようになった。水戸・薩摩・長州三藩による尊王攘夷を巡る主導権争いも影響し、幕府や雄藩の朝廷政治への介入が本格化した[56]。朝廷内部においても尊皇攘夷派の公卿が影響力を強め、朝廷を動かすほどの勢力となった[57]。そして、このような政治闘争において、天皇は公武合体派と尊王攘夷派のどちらの勢力からも担がれており、天皇の政治的地位、権威はいやが上にも高まった[58]。

外祖父の忠能も当時公武合体政策を推進していたことから批判対象となり、文久3年(1863年)2月1日には親王御肝煎の地位を尊攘強硬派の三条実美と交代し、差控(謹慎)を命じられるなど、政治変動が睦仁親王にも直接影響を及ぼすようになった[59]。

攘夷策と攘夷実行期限の報告を求められた幕府は、翌年に将軍家茂が上洛して報告することを言明。徳川家光以来、230年振りの将軍上洛となった[60]。文久3年(1863年)3月7日、上洛した家茂は、朝廷から攘夷実行期日を迫られると、その意思もないのに「5月10日」と回答した[61]。3月19日、父帝は家茂に拝謁を許した際、睦仁親王もその場に同席させている[62]。

同じ文久3年(1863年)6月19日、老中・小笠原長行が生麦事件についてイギリスとの交渉を朝廷に報告するという名目で、幕兵千余人を率いて京都へ入ろうとし、家茂が淀に留める事件があった[62]。このため、京都では小笠原長行が武力で朝廷に開国を迫り、聞き入れられなかったら都に火を放ち、公家を捕縛して京都を滅ぼそうとしている、幕府が天皇を彦根へ連れ出そうとしている等の噂が流れた[62]。京都の情勢は騒然となり、朝廷も万一を考え、睦仁親王の側近人数を増やし、家司らのうち3人を数夜に渡って交代で仕えさせた。緊迫感は、11歳に近づいた睦仁親王にも肌で感じられるようになって来た[62]。

同年7月19日、関白・鷹司輔煕が攘夷のため天皇が自ら軍を率いる親征を行うことについて在京の各藩主に諮問したところ、鳥取藩主池田慶徳は、天皇や公家が軍隊についてまず知る必要があるため、在京の諸藩主に命じて将兵を訓練させ、これを天皇・公家が見学し、軍事に慣れてから、親征について議論すべきと奉答した[63]。そこで、父帝は京都守護職の会津藩主松平容保に命じて将兵の訓練を禁裏御所の建春門の外で行わせた。訓練日の7月30日は雨天であったが、建春門北穴門にある御覧所において、父帝は睦仁親王や准后、女官・公家・諸藩主らを引き連れてこれを見学。天皇が軍事行事を見ることは江戸幕府成立以来なかったことであった[64]。父帝や睦仁親王らは、8月5日にも同じ場所で会津・鳥取・徳島・米沢・岡山五藩の訓練を見学した。米沢藩兵は西洋式軍隊を擁しており、大砲や銃の音や煙で子供や女達は驚きの余り血の気が失せたが、睦仁親王は泰然と見学していたという[65]。

文久3年4月11日(1863年5月28日)から翌日にかけて父帝は石清水八幡宮に攘夷祈願の行幸を行った[66]。尊皇攘夷強硬派は、この行幸中に天皇から将軍に攘夷実行の節刀を下賜することで幕府に攘夷の決行を迫る計画であったが、将軍が病気を理由に参加せず、失敗に終わった[67]。睦仁親王は父の石清水行幸を准后と共に禁裏御所の道喜門の御見立所で見送り、翌12日の帰還に際しても、同様に迎え、祝賀の酒肴を一折、父に献じた[68]。

尊王攘夷運動は、朝権の伸張と幕権の衰退を背景に同年に最高潮に達した。長州藩は、5月10日、即ち攘夷決行日とされた日に、下関海峡を通行中の外国船に砲撃を加えた(下関戦争)。そのため、尊皇攘夷派が主導していた朝廷では、長州藩の評価が一段と上昇し、長州藩主毛利家を征夷大将軍に任じる勅命がくだるとの噂が流れた[69]。8月13日には朝廷から天皇が神武天皇陵と春日社に攘夷を祈願するため大和へ行幸し、ついで攘夷親征の軍議を行う旨が布告された。とうとう天皇が軍事指揮権を握って攘夷戦争を遂行する可能性も出て来た[70]。大和行幸布告が出た翌日の8月14日、睦仁親王の叔父で、宮中で睦仁親王の学問や遊び相手も務めた中山忠光も天誅組を組織し、8月17日、大和において、天皇行幸の先鋒軍として幕府に対し挙兵している(天誅組の変)[71]。

しかし朝廷政治を主導する攘夷派公卿らに警戒を強めていた父帝や中川宮朝彦親王(明治期に久邇宮)は、文久3年(1863年)8月18日、会津・薩摩藩と共に政変を敢行、三条実美ら尊皇攘夷派の公家を宮中から排除し、彼らと連携していた長州藩を京都より追放した(八月十八日の政変)。20日と26日、父帝は小御所に松平容保ら諸侯を招いて労を労ったが、両日共に睦仁親王は中段の間に着座した。政治の場への登場である。とはいえこの後の登場はない。父帝は、強硬な攘夷論の放逐という決断を、睦仁親王に対して意識的に示したと考えられる。政変の結果、忠能も議奏格に復帰し、睦仁親王は鯛など贈って喜んでいる。9月27日には、忠能・愛子夫妻が参内。親王宣下以後、睦仁親王に全く会っていなかった愛子は再会の感激に涙した。しかし、公武合体派の復権により、忠能は疑いを持たれ、12月に睦仁親王に会おうとした際にも、参殿を憚れとの勅命があるとの理由で認められなかった[72]。

(1837-1913)

水戸藩主徳川斉昭の七男で、一橋家当主、将軍後見職、禁裏守衛総督を経て15代将軍。大政奉還により新体制の実権掌握を狙うも、王政復古で阻止され、巻き返しを図って鳥羽伏見の戦いを起こすも惨敗して失脚・謹慎。赦罪後は静岡県で有閑階級として暮らし、東京移住後の明治31年に明治天皇に拝謁を許され、明治35年に公爵に叙され貴族院議員

翌年6月になると「八月十八日の政変」で失脚した三条実美ら尊皇攘夷派の公家や、彼らと連携していると見做され九門の1つの堺町御門警備を止めさせられた長州藩が、巻き返しを図って、6月末までに二千名以上の兵力を京都近郊に結集させた[73]。彼らの要求は、三条ら尊皇攘夷派公家や長州藩処分を撤回することであったが、禁裏御守衛総督徳川慶喜が長州藩軍追討令を受けると7月18日に禁門の変(蛤御門の変)が始まり、長州藩軍は最初優勢に立つも薩摩藩軍来襲により敗退し、同日中に撤退を余儀無くされた。この戦闘の最中父帝や睦仁親王も他所へ避難すべきという意見も出たが、慶喜らが反対したため、留まることとなり、睦仁親王はその夜御常御殿に連結した御三間へ移って就寝した[74]。

翌20日の夜中、慶喜が参内し十津川郷士らが禁裏御所の中へ潜入し天皇を連れ出そうとしているとの情報があるとして、父帝と睦仁親王を起こして内庭よりさらに遠い紫宸殿へ移ることを奏請[74]。その際、女官達の中には大声をあげて泣き出す者もあり、睦仁親王も驚いて、紫宸殿の中で気を失い、仕えている者が水を飲ませると、ようやく平静にもどったという逸話があるが、これは蜷川新および大宅壮一が最初に唱えた説である[75]。明治天皇のことを「大砲の爆音で気絶するような臆病で気の小さい性質であると理解される」と論評しているが、それについて飛鳥井雅道は『中山忠能日記』の読み違いから出ていることを指摘しており、少年睦仁が気絶したのは蛤御門の変の大砲の音ではなく(蛤御門の変は前日である)、真夜中に起こされて、突如泣き叫ぶ女の中を紫宸殿に移されたからであろうとしている。女官達が叫んでいたのは下女が主人に付き添っていた際、誤ってお歯黒の液の入った壺を落とし、その音が銃声に間違われ、匂いも強烈であったので騒ぎとなったのだということを飛鳥井は指摘している。飛鳥井の『中山忠能日記』からの記述の説明は『明治天皇紀』の内容と一致する[76]。

7月27日には禁門の変の際に長州藩を支持した忠能が、前関白の鷹司輔煕・有栖川宮幟仁親王、同熾仁親王など他の長州藩支持の公家・皇族らと共に参朝を停止させられ、他人との面会も禁じられたため、睦仁親王は再度祖父と会えなくなってしまった[77]。元治元年(1864年)9月22日、睦仁親王が12歳の誕生日を迎えた際も忠能は参朝停止につき例年の鮮魚の献上が出来なかったので、代わりに忠能の妻・愛子が三種の「寄肴」を献じている[78]。

元治元年、幕府は諸藩に命じて第1次長州征討を行い、同年降伏した長州藩の家老たちが切腹させられ、代わって俗論派(幕府恭順派)が同藩の実権を握ったが、その後高杉晋作ら正義派(倒幕派)の功山寺挙兵を経て、俗論派は失脚、高杉ら正義派が藩政を掌握したため再度倒幕路線を強めた[79]。翌慶応元年に家茂が長州再征を父帝に奏上し、同年9月21日に勅許を得、翌慶応2年(1866年)6月7日から再征が開始されたが、既に同年1月、薩長同盟の密約が成立していたので、薩摩藩は出兵を拒否、他にも出兵拒否の藩が多く、幕府軍の士気は低く、大島口・芸州口・石州口・小倉口の四境において長州藩軍に返り討ちに遭って惨敗、7月20日には家茂が大阪城で病死。幕府の権威は著しく衰えた[80]。

12月5日に慶喜が15代将軍に任じられた。14歳の睦仁親王も父に習い、慶喜に使いの者を送って太刀一口を下賜した。睦仁親王は慶応元年11月11日(1866年1月27日)に皇太子となってから住む予定の花御殿に一時的に移っているなど、皇位継承者としての立場を固めており、将軍宣下にも関わりを持つようになった[81]。

学習の方では、睦仁親王は、慶応元年6月に「論語」の素読を12歳で終了[82]。その6月から「孟子」の素読を開始し、翌慶応2年(1866年)5月には新たな読書伺候として参議阿野公誠が付けられ、同年7月2日に終了した。わずか1年で終えたことで、父帝は睦仁親王の勉学を褒め、師範の伏原宣諭の教育を激賞した[82]。四書の素読を終えた後、天皇は7月1日から「毛詩(詩経)」の素読に進ませた。情勢がますます緊迫する中でも、父帝は睦仁親王への教育を怠らず、大枠の指示を行なっていた[83]。一方でこの時期、睦仁親王は皇子教育に当たる女官の影響を受けて攘夷思想を強めており、父帝は女官の影響を危惧する宸翰を朝彦親王に宛てて書いている[84]。

慶応2年12月11日(1867年1月16日)から父帝が病となり、やがて発疹が現れ、15日に侍医から天然痘と診断された[85]。睦仁親王は赤い綸子、赤い縮緬の服を着て毎日病床で父を看病した。父帝は睦仁親王に天然痘が感染しないよう、全快するまで自分の近くに来ないよう命じたが、外祖父の忠能は睦仁親王を預かっていた間に、蘭学医・大村泰輔に頼んで睦仁親王に種痘を受けさせていた。そのことを父帝に話すと、父帝は安心した[86]。12月25日(1867年1月30日)正午に父の病状悪化の知らせを聞いた睦仁親王は、父帝のもとに駆けつけたが、間もなく小康状態になったように見えたので一度退出するも、午後11時頃、再度病状が悪化、睦仁親王が駆け付けた直後の午後11時15分に崩御した[86]。父を失った睦仁親王の嘆きは深く、夜も余り眠ることが出来ず、食事も進まなかった[86]。

29日に天皇崩御が正式に発表され、大喪が発令された。30日に先帝の亡骸は内槽へ移され、睦仁親王は最後の別れを告げた[87]。

践祚と新政府樹立

[編集]

慶応3年1月9日(1867年2月13日)、14歳で践祚して122代天皇を継承。元服前の践祚であったので、立太子礼を経ずに皇位継承した。光格天皇の童形践祚の先例に倣って、髪型は総角(みずら)、衣装は御引直衣、衵、単、張袴、横目扇という童型践祚を行った[87]。

早く祖父忠能と再会したかった天皇は、1月15日に早速大赦を出し、禁門の変の際に長州藩を支持して閉門蟄居させられていた忠能や有栖川宮熾仁親王らに参朝を許した[80][89]。また同19日には第2次長州征討解兵を命じる勅命を幕府に対して下した[80]。幕府もこれ以上征討を続けても勝利の見込みがないことを認め、24日には征討諸藩に解兵と藩地へ戻るよう命じた。諸藩の兵から成る幕府連合軍が僅か1藩の長州藩に手も足も出せず惨敗した事実は、幕府の権威を地まで落とすと共に天皇の権威を高めた[80]。

2月13日に参内した忠能は、歴代天皇の責務である有職故実をまず学ぶよう天皇に進言した。以後、忠能は、天皇の命に応じて有職故実進講のためにしばしば参内し、6月1日は国書進講を命じられている。薙髪するつもりであった国母慶子も3月13日に典侍を命じられ、奥勤めをするようになり、引続き天皇を支えた[90]。

2月16日には亡き父帝へ「孝明」の諡号を贈った[91]。

先帝崩御で慶喜・容保・定敬を中心とする「一会桑政権」は大打撃を受けていた。彼らは、元治元年(1864年)頃より、公武合体派の先帝の庇護によって、京都を中心に幕府や朝廷政治をリードしていたが、朝廷内最大の権力者の支援を今後は受けられなくなったからである。新帝は父帝ほど親幕派ではなく、新帝に最も影響力を有する外祖父忠能は明確に反幕派であった。しかし、慶喜らは、摂政二条斉敬、朝彦親王ら親幕派の皇族・公家に圧力を掛けることで、引続き朝廷政治のリードを狙っていた[92][93]。

5月23日、朝議が開かれ、慶喜は定敬らと参加し、第二次征長戦争敗戦をできるだけ隠蔽するため、長州藩の処分を軽くすることと、欧米列強との条約に従って兵庫を開港することの勅許を同時に出すことを天皇に奏請。これに対し、前福井藩主松平慶永(春嶽)は、伊達宗城(前宇和島藩主)・島津久光(薩摩藩主の父)・山内豊信(前土佐藩主)らとの協議を踏まえ、4藩の意見として、長州藩への寛大な処分を先に決め、反対意見が多い兵庫開港の勅許については後に決定すべきとの意見を述べた。慶永の意見は多くの廷臣の賛成を得たが、結局、依然として実権を握る慶喜が大勢を制し、長州藩の寛大処分と兵庫開港の勅許は同時決定された[94]。

慶喜主導の流れに危機感を抱いた土佐藩の坂本龍馬・後藤象二郎と薩摩藩の西郷隆盛・大久保利通らが6月22日に会談し、両藩が王政復古に尽力する盟約書を結んだ。既に年半前に小松帯刀・西郷隆盛・木戸孝允らの会談で薩長同盟が結ばれており、旧体制のままで徳川幕府が政治主導することの強い疑問が、西南雄藩間で強まっていた[94]。

9月になると、島津久光も倒幕を決意し、大久保らに長州藩と倒幕に向けた交渉を開始させた。また同月には、外祖父の忠能、三条実美、岩倉具視、正親町三条実愛、中御門経之ら反幕府派公卿の連携も強まり、西郷・大久保らと接触を深めた[95]。一方体制変革を倒幕という政治的リスク無しに実現しようとしていた前土佐藩主・山内容堂や同藩士後藤象二郎らは、10月3日、将軍職を天皇に返上する大政奉還を慶喜に勧めた。慶喜にとっても大政奉還は、旧幕府の軍事力や経済力を背景に、今後も自分が主導権を維持出来る可能性が強い方策であったため[95]、10月14日にも大政奉還を天皇に奏請。翌15日、小御所に摂政二条、朝彦親王、内大臣、議奏、武家伝奏ら朝廷重臣が集まり、慶喜を召して大政奉還を認めること、今後も天皇と同じ心で国に尽すようにとの天皇からの御沙汰書を下した。ただし、天皇はこの過程において、全く自分の意思を表していない。単に摂政の二条らの進言を受入れただけと考えられる[96]。

この間、天皇は、祖父の忠能と接することで、独り立ちの不安を慰めた[97]。慶応3年4月23日には、忠能を召して、囲碁を楽しんだり金魚を眺めたりし、金魚数尾を忠能に与えた。5月3日、天皇は体調を崩して寝ていたが、忠能を召し、酒と肴を与え、女官に命じて酌をさせた。翌4日は、病後の運動として小さな弓で的を射て遊んだ。そこにも忠能が同席し、終わると忠能に酒と菓子を与えた。その後もしばしばこうしたことがあった[97]。

天皇から深い信任を受けていた忠能は、慶応3年10月14日に薩摩藩と長州藩に「討幕の密勅」を出すのに大きな役割を果たした[98]。この密勅に関しては真贋の論争があり、井上勲が天皇の裁可を得ていない「偽勅」説を唱える一方、原口清は「真勅である可能性はかなり強い」と主張する[99]。いずれにしても、この密勅は公表されなかった。公表されれば、二条ら朝廷中枢の親幕派の重臣に反対されるだろうし、すでに倒幕の意思を固めている薩長両藩を倒幕に立上がらせるには、密勅で十分であった[98]。

しかし10月13日には機先を制するように慶喜が二条城で大政奉還を宣言し、翌10月14日に慶喜はその勅許を願い出、「討幕の密勅」に基づいた大義名分は消滅した形となったため[100]、天皇は密勅を取り消さねばならなくなり、岩倉具視によれば天皇は密勅に署名した3人の公家に慶喜が政権を奉還すると明言した以上成り行きを見守るよう指示したといい、ついで10月21日には天皇は同3人の公家に勅して薩摩長州2藩に御沙汰書を授け、しばらく倒幕の実行を見合わせるよう命じた[101]。

急速な情勢変化に接して薩摩藩は大久保利通の献策を容れて密勅に依拠した挙兵策から朝廷内における王政復古のクーデタに路線を切り替えた。クーデタ当日の出兵は宮門警備に限定し、原則として全面的挙兵は意図しない計画であり、慶喜が辞官納地の命令に応じない場合、および会津桑名藩主が免職・帰国命令に応じない場合のみ追討令を下して挙兵を行う方策である。同案は討幕派公卿や、土佐の後藤象二郎らによって修正が加えられながらも、土佐、越前、尾張、安芸など雄藩の支持を集め、12月5日に策定された。8日に大久保、西郷らから計画の説明を受けた岩倉具視は、薩摩、土佐、越前、尾張の代表者を自邸に招き、明日付(12月9日)の藩主参内の御書付を配布[102]。これに基づき、翌9日午前10時に薩摩、尾張、安芸、越前、土佐の5藩軍が出動して御所を制圧。御所の門のうち公家門は桑名藩、蛤門は会津藩が警備していたが、いずれも戦闘を回避して撤退したため無血制圧となった[103]。

岩倉が御所に参内し、忠能や正親町三条実愛らが迎えた。彼らは先に承認を得た王政復古の改革の実行を求める上奏を天皇に行い、小御所に入った。その後、天皇は、御学問所に出て、有栖川宮熾仁親王ら三親王や、参議の大原重徳・万里小路博房、山内容堂、島津茂久(後の忠義)らを前に、王政復古の大号令を発した。これにより、幕府・摂関・議奏・武家伝奏・京都守護職・京都所司代等の旧制は廃止となり、総裁・議定・参与からなる新政府が創設された。総裁には熾仁親王、議定には仁和寺宮純仁親王(還俗に際して諱を嘉彰と改名し、明治3年に東伏見宮、明治15年に小松宮号を与えられ、諱も彰仁に改名)、山階宮晃親王、忠能、正親町三条実愛、中御門経之、島津茂久、山内容堂、松平春嶽、徳川慶勝、浅野茂勲(後の長勲)の10名が任じられ、参与には岩倉具視以下の公卿に加え、尾張、越前、広島、土佐、薩摩の5藩士らが着任した[104][105]。これにより慶喜と連携して朝廷を主導していた二条と朝彦親王は失脚し朝廷の体制は一新された。

慶応3年(1867年)12月9日夜、天皇は小御所に出御し、総裁・議定・参与および尾張・越前・広島・土佐・薩摩の五藩の代表者を召し、小御所会議を行わせた[107]。忠能が議長となり、王政の基礎を確定し、更始一新の経倫を施すため、公儀を尽くすべしと開会を宣言した[108]。

薩摩藩以外の4藩は「公議政体派」と呼ばれ、その中心人物である山内容堂と後藤象二郎は、幕府の存続は否定するが、慶喜が幕府解体を認めるなら大大名として存続するのは認める方針をもっていたので、「公議政体派」の間では大政奉還によって慶喜の評価が上がっており、慶喜に辞官納地を求める立場になかった[102]。そのため慶喜に寛大な処分を求める山内・後藤・春嶽・慶勝・浅野と、慶喜の政権返上を名目上で終わらせないため、あくまで辞官納地を命じることを求める岩倉・大久保・島津の間で意見対立が起きた。特に山内と岩倉の間で激しい口論があったと伝わるが、最終的には、慶喜が辞官納地を朝廷に上奏することを尾張・越前が内々に斡旋することで決した[109][110]。また薩摩藩の当初の計画では慶喜だけではなく、松平容保・定敬の京都守護職・京都所司代罷免も含まれていたが、そちらは後に慶喜が自主的に二人を罷免したので解決した[110]。

小御所会議が終わった時刻は、子の刻(深夜12時前後)だった。15歳の天皇がこの長時間に及んだ激論をどのように捉えたのかは定かではない[110][111]。伊藤行雄は、岩倉具視は孝明天皇の侍従だったが、睦仁親王が9歳の頃から14歳になった慶応3年3月まで、尊皇攘夷派の公家の圧力で朝廷から追放されていて朝廷を不在にしていたため、小御所会議の時点では、明治天皇と岩倉の信頼関係はまだ形成されていなかったとし、そのことから親慶喜派の二条らを中心とした朝廷の体制を、自分がよく知らない親薩摩派の岩倉らを中心とした体制に変えていくことは、父帝の方針を転換することでもあったから、おそらく強い不安を感じたのではないかとし、しかし天皇は外祖父・忠能や岩倉らの要望を拒否する気力も実力もまだなかったのだろうと推測している[112]。一方ドナルド・キーンは明治天皇は確かに若いとはいえ、15歳の男子であって、政治的意見を持つことができないほど幼くはなかった点を指摘する。かつて孝明天皇が息子にひどい苛立ちを覚えたことがあったが、その理由が忠能、あるいは女官たちにより培われた攘夷思想や反幕感情であった可能性は十分にあるとし、明治天皇はすでに父帝とは異なる自身の政治思想を確立していて、会議の結論は天皇自身が事実望んで承認したものであった可能性は捨てきれないと論じる[111]。

小御所会議の翌日、慶応3年12月10日(1868年1月4日)、慶勝・春嶽が二条城に赴き、慶喜に会議の決定を伝えると、慶喜は辞官納地について時間的猶予を要求したので、慶勝・春嶽は総裁の熾仁親王にその旨を復命したが、西郷・大久保は、それでは慶喜の政権返上の実績が現れないと反対した。二条城の内外には、旧幕府軍や親幕派藩の軍が戦力を増強しており、他方、御所の北にある相国寺に駐屯する薩摩藩軍も王政復古の大号令後に入京した長州藩軍と合流して戦力を増強しており、旧幕府勢力と薩長両藩のにらみ合いで軍事的緊張が高まっていた[113]。

天皇は忠能や岩倉らの勧めにより、12月11日(1月5日)に長州藩に御所の九門の内外の巡回警護を命じ、議定の正親町三条実愛の家も警備させた。禁門の変以来処分の対象であった長州藩を、御所や京都を警護するものとして位置づけ直したのであった。12月27日(1月21日)には七卿落ちしていた三条実美も帰京し、即日新政府の議定に就任した。また同日正午より、御所の建春門外に天皇が臨御し、薩摩・長州・土佐・広島の四藩兵の訓練を天覧した[114]。

鳥羽伏見の戦いと東征軍

[編集]

慶応4年(1868年)正月、新政府と旧幕府の間で緊張が続く中、天皇は小御所の上段に出御して、親王以下の朝賀を受けた。また、元服は数えの15歳(満年齢なら13歳)の正月5日までに行うことになっていたが、形成穏やかではない状況下で、天皇はそれを行わないまま数えの17歳(満15歳)になっていたので、1月2日、元服を1月15日に行うことが決められた[116]。

一方元将軍の慶喜は、二条城にいた頃は王政復古を受け入れ、時間の猶予をもらえれば辞官納地も受け入れる立場を取っていたが、強硬派の部下たちの気勢を削ぐために大阪城に移った後、だんだん強硬派に影響され、王政復古拒否と朝廷軍との開戦に考えが傾きはじめた。そして君子が道を誤った時は臣たる者は君子を諫めることを以て旨とすべしという儒教の教えを唱えて、天皇に弓を引く正当化を図り始めた[117]。

慶喜は12月19日(1868年1月13日)に至って王政復古の宣言の撤廃を要求、1月1日(1月25日)には旧幕府軍を率いて京都に向けて進軍を開始した[118]。1月3日(1月27日)に鳥羽・伏見の街道を進軍中の会津桑名藩軍を主力とする旧幕府軍が、鳥羽・伏見両地点において薩摩藩軍を主力とする朝廷軍と武力衝突し、戊辰戦争の初戦である鳥羽・伏見の戦いが開戦[119][116]。

この報に接した天皇は嘉彰親王に錦旗と節刀を下賜して征討大将軍に任命し、京都に迫り来る旧幕府勢力の征討を命じた。鳥羽・伏見の戦いで旧幕府勢力は惨敗を喫し、幕府老中だった稲葉正邦の淀城に逃げ込もうとするも見限られて受け入れを拒否され敗走。つづいて狭隘の細長い平地で、大阪への関門である山崎が焦点となり、ここは旧幕府勢力側の津藩が守っていたが、天皇は1月5日にも津藩に勅使を送って説得にあたり、津藩は将軍を捨て天皇に従うことを誓い、1月6日にも旧幕府軍に砲撃を開始、旧幕府軍は要衝山崎も失って潰走し大阪城へ逃げ帰った。敗戦を悟った慶喜はその日の夜にも松平容保など数人の側近だけを伴って大阪城からこっそりと脱走して海路で江戸へ逃亡。大阪城に置き去りにされた旧幕府軍は、翌日朝に慶喜・容保らの逃亡に気づき、次々と大阪城から逃亡して雲散霧消、西日本における旧幕府勢力は完全に瓦解した。この勝利により西日本と南日本はすべて天皇の統治下に収まったが、まだ戦いが終わったわけではなかった。江戸と北日本が旧幕府勢力の支配下に残っており、そこの平定も必要であった[120]。

大阪城を手中に収めた一週間後の慶応4年1月15日(1868年2月8日)に天皇は予定通りに元服を行った[121]。御所の紫宸殿の御帳台に天皇が入御すると、加冠式部卿伏見宮邦家親王が天皇に冠を加え、理髪権大納言正親町実徳が髪を整え、これまでの童服を改めて、御盃の儀を行って元服の儀を終えた[122]。またこれを機に六カ国公使に宛てて国書を公布し、今後は天皇が内政外政にわたって最高の権能を行使することを通達した[121]。

2月3日、天皇は幼少期に御所に移って以来初めて御所を出、葱花輦(天皇の臨時の行幸の際に用いられる御輿)に乗って、騎乗の親王、公家、大名らを従えて、京都における将軍宿所として旧幕府の象徴だった二条城に東大手門から入城した[123][124]。新政府の中枢機関である太政官代は当初九条道孝邸に置かれていたが、1月下旬に二条城に移されていたためである[125]。

天皇は二条城本丸白書院の上段に設けられた簾中に臨御し、総裁熾仁親王、議定、上参与が中段、下参与が廂に座を占めて朝議が行われ、江戸に逃亡した賊徒の親征と、そのための東征大総督の設置が決定された。朝議終了後、天皇は総裁を召して次の大略の親征令を下した。「このたび慶喜以下賊徒は江戸城ヘ逃れ、ますます暴虐をほしいままにしている。四海鼎沸し、万民塗炭に苦しむさまは見るに忍び難い。よって天皇は、叡断をもって親征を決意した。ついては適切な人選によって大総督を置くこととする。畿内、七道の大小藩は各々軍旅の用意に取り掛かるように。数日内に軍議を決定する。御沙汰あり次第、各部隊は命を奉じて直ちに馳せ参じよ。諸軍とも力を合わせて勉励し、忠戦を尽くすべし」[124]。

2月9日(3月2日)には政府総裁有栖川宮熾仁親王を東征大総督に任じた。熾仁親王は天皇の信任が厚かったうえ[127]、慶喜と親戚関係にあったので特に自ら望んで東征大総督の地位に就いた[124]。2月15日(3月8日)、京を出立する挨拶に熾仁親王が参謀らを従えて参内した際、天皇は速やかに敵を掃攘せよとの勅命を与えた[124]。

熾仁親王率いる東征軍は、東海・東山・北陸三道から江戸へ向かって進軍を開始、参謀として西郷隆盛が親王を補佐した[127]。

一方江戸に逃亡していた慶喜は、東征軍に徹底抗戦するか降伏するかで揺れ動いていたが、やがて降伏を決意し、慶応4年2月12日(1868年3月8日)に江戸城を退去して上野寛永寺内の大慈院に入って謹慎し、天皇に恭順する意思を示し、勝海舟を旧幕府勢力代表者に立てて後事を託した[128]。勝は駿府城に陣を構える東征軍参謀西郷隆盛のもとに山岡鉄舟を派遣、山岡の説得の結果、江戸の薩摩藩邸で西郷と勝の会談がもたれることになり、二度にわたる二人の会談の結果、3月14日に江戸城無血開城と慶喜の助命・謹慎が決まり、3月15日に予定されていた東征軍の江戸城総攻撃は中止され、江戸は奇跡的に戦火を免れた[129]。

4月4日(4月26日)に天皇の勅使橋本実梁が西郷以下官軍参謀60余人を従えて江戸城に入城、慶喜に代わって城主となっていた徳川慶頼が西の丸玄関で出迎えた。橋本は一週間後の4月11日(5月3日)をもっての徳川家の江戸城からの退去、および慶喜の死一等を減じ水戸藩での謹慎を命じる朝命を慶頼に申し渡した[128]。期日通り4月11日に旧幕府の最後の砦である江戸城は天皇の軍隊に引き渡され[128]、4月21日(5月13日)には東征大総督の熾仁親王が江戸城に入城した[130]。

江戸城開城後、勝や山岡ら旧幕閣の対応に不満を抱く一部の旧幕臣が彰義隊を名乗って上野寛永寺に立て籠もって反乱を起こした。熾仁親王はただちに解散を命じ、勝や山岡らも投降するよう説得にあたるも効果がなかったため、親王は5月15日にも上野に討伐軍を派遣し、速やかにこれを殲滅した[131]。これをもって関東は平定され、以降の戦いは奥羽方面に移っていく[130]。

大坂親征と初めての各国公使引見

[編集]鳥羽伏見の戦いの勝利と、続く元服直後の頃の1月17日、参与・大久保利通が、天皇が直々に旧幕府残党征討軍を率いて大阪に行幸するという「大阪親征」を提案した。実際にはもはや死に体の旧幕府残党の征討のためというより、到来が確実の情勢となった新時代を見据え、天皇を取り巻く空間や政務を行う空間を根本的に変えることが目的だった。大久保は総裁熾仁親王の諮問に応じ、さらにその後、参与・広沢真臣、後藤象二郎らの賛同を得て、1月23日には一時的な大阪への移動である大阪親征から更に踏み込んだ大阪遷都を建白。大久保は、遷都は因習の弊害を除去して政治を一新する機会となるばかりでなく、海に接した大阪の地は、外国との交際や陸海軍を起こして富国強兵を実現するのにも適していると論じた。この大阪遷都論について政府内で議論がわきあがったが、忠能をはじめとした公家勢が強く反対し、公家の間では、公家を政府から追い出して薩長両藩が私権を張ろうという計画との疑いさえ唱えられ、大阪遷都は合意できなかった。天皇も愛着ある京都の生活が大きく変わることを嫌がり許可しなかった。この時まで天皇は京都から出たことがなかった。こうして大阪遷都計画は沙汰止みとなったものの、大久保のもう一つの提案である天皇が直々に旧幕府勢力征討軍を率いて出陣するという親征の提案の方は広く支持を集め、2月19日には天皇の大阪親征が決定した[132][128]。

同じ頃、政府内では外国公使に天皇への謁見を認めるかが議論されていた。これについては特に宮中奥向きを司る「後宮」から先例がないとして反対が起きていた。しかし岩倉具視と松平慶永が天皇の御前に伺候し、君主が他国の公使を引見するのは万国の通義であると説得にあたり、天皇はそれを認め、忠能を召して外国公使引見の手はずを整えるよう命じ、2月17日には天皇が外国公使に謁見を賜る旨が布告された[133]。

2月30日(3月23日)には紫宸殿においてフランス公使レオン・ロッシュとオランダ公使ファン・ポルスブルックを引見した。これが天皇の初めての外国公使引見であった。天皇は引直衣を着用して御帳台に座し、副総裁の三条実美と輔弼の忠能が帳内に侍立し、外国事務局総督山階宮晃親王と副総裁岩倉具視が帳前に立ち、三職以下は御帳台の左右に並ぶという形で公使を迎えた[136]。

イギリス公使ハリー・パークスもこの日に引見する予定だったが、御所に向かう道中にパークスが襲撃される事件が発生したため延期された。天皇は事件を知ると深い憂慮の念を漏らし、ただちに晃親王をパークスのもとに慰問に走らせた。だが京都市民の間ではパークスより襲撃者に同情する世論の方が強かった。外国人が御所に出入りすることは神州を衰微させ、天顔まで拝させるのは、天威を冒涜するものと信じられていたためである[137]。

天皇は3月3日(3月26日)にパークスを引見。同道した通訳アルジャーノン・ミットフォード(後の初代リーズデイル男爵)はその時の様子を次のように書いている。「中央に黒い漆塗りの細い柱で支えられた天蓋があり、それは襞のついた白い絹で覆われ、その中に黒と赤の模様が織り込んであった。天蓋の下には若いミカドが高い椅子に座るというより、むしろ凭(もた)れていた。天皇の後ろには二人の親王がひざまずいて、もし必要があれば陛下のお務めを補佐しようと控えていた。我々が部屋に入ると天子は立ち上がって、我々の敬礼に対して礼を返された。彼は当時、輝く目と明るい顔色をした背の高い若者であった。彼の動作には非常に威厳があり、世界中のどの王国よりも何世紀も古い王家の世継ぎにふさわしいものであった。彼は白い上衣を着て、詰め物をした長い袴は真紅で夫人の宮廷服の裳裾(もすそ)のように裾を引いていた。被り物は廷臣と同じ烏帽子だったが、その上に、黒い紗で作った細長く平らな固い羽根飾りをつけるのが決まりだった。私は、それを他に適当な言葉がないので羽飾りといったが、実際には羽のようなものではなかった。眉は剃られていて、額の上により高く描かれていた。頬には紅をなし、唇は赤と金に塗られ、歯はお歯黒で染められていた。このように、本来の姿を戯画化した状態で、なお威厳を保つのは並大抵の技ではないが、それでもなお、高貴の血筋を引いていることがありありとうかがわれていた。付け加えておくと、まもなく若い帝王は、これらの陳腐な風習や古い時代の束縛を、その他の時代遅れのもろもろと一緒に全部追放したとのことである」[138]。

3月21日(4月13日)に天皇は葱花輦に乗って建礼門から御所を出、皇太后らの見送りを受ける中、幟仁親王を先頭にした官軍を率いて大坂に向かった。華頂宮博経親王、三条、忠能らも随従した。一般庶民は跪坐してこの盛儀を仰ぎ見た。行列の速度は遅く大坂における行在所である本願寺津村別院に入ったのは3月23日のことだった[140]。以降天皇は46日間にわたって大阪に滞在[141][140]。実際には普通の大阪行幸だったが、旧幕府残党の親征が名目になっていたため、公式には大阪親征と称される[142]。

3月26日(4月18日)には、天保山(現・大阪港)に行幸したが、その道中安治川で小船に乗って川下りを楽しんだ。天皇が船に乗ったのはこれが初めてだった[140]。天保山に到着した天皇は、海軍の艦隊運動を親閲。海軍を親閲したのも、海を見たのも初めてであった[141]。『明治天皇紀』はこの時の天皇の様子を「天顔特に麗し」と記している。江戸時代に事実上御所に幽閉される生活を送ってきた天皇の解放感は想像に難くない[143]。天皇はとても機嫌良く、三条や忠能が付き従って、夕方4時過ぎに行在所に戻った[141]。

4月6日(4月28日)、天皇は大坂城で薩摩・長州・広島・熊本など七藩兵の訓練を親閲し、閏4月6日(5月27日)にも福岡・宇和島・広島など八藩の大砲発射の演習を親閲。以降天皇は積極的に陸海軍の演習を親閲するようになり、軍の統率者としての新しい天皇イメージを形成する大きな一歩を踏み出した[141]。

4月9日(5月1日)には大久保利通が行在所の天皇の御前に召されて拝謁を受けた。ついで4月17日(5月9日)には木戸孝允と後藤象二郎も謁を賜った。徴士(明治初年に朝廷が登用した藩士や平民)といえども、当時まだ無位無官だった彼らが天皇の拝謁を受けるのは極めて異例であり、いずれもその感激を日記に書いている。木戸の日記によれば「布衣にて天顔を咫尺に奉拝せし事、数百年、未曾聞(いまだかつてきかざる)なり。」であったといい、それが許されて拝謁を賜ったことに感涙したことを記している[144]。

また大阪滞在中に生母中山慶子の安産祈願を行った坐摩神社、吉野時代の後村上天皇の崩御の地である住吉行宮などにも行幸。さらに皇室の忠臣楠木正成を祀る湊川神社や旧徳川幕府によって貶められた豊臣秀吉を祀るため豊国神社の建設も勅命した[142]。

大坂での日々は天皇にとって江戸時代の束縛から解放されて自由を謳歌した楽しい日々となったが、この間も学問は続けられた。4月11日(5月3日)からは『大学』『孫子』『三略』の進講を受けた。後者2つは兵法書である。4月16日(5月8日)には参与の田中国之輔から『孫子』の進講を受ける。この日から天皇は日課として『古事記』『春秋左氏伝』『孫子』などの和漢書を学び始める[144]。

大阪親征は人々から天皇を目に見える形にし、天皇と国民を近づけた最初の行幸として大きな意味があったが、江戸の旧幕府勢力が降伏し江戸城が開城されると、親征の名目が立たなくなり、ほどなくして天皇の帰京が検討された。大久保は当然これを喜ばなかった。大久保は天皇が京都に戻ればまた国民からかけ離れた存在になってしまうのではないかと恐れていた[145]。

天皇は閏4月7日(5月28日)に大坂を離れ、来る時とは打って変わって今度は素早く移動し、翌日には京都に還幸。天皇の葱花輦が境町門を入るや、天皇の還御を祝う楽士が雅楽の還城楽を演奏しながら先導し、京都市民も盛儀を一目見ようと人垣を為して天皇の還幸を祝った。大宮御所と九条道孝邸前では、三職をはじめとした公家、大名、徴士、無位の官吏に至るまで大勢が、その地位に応じた衣装を着て天皇の出迎えに立ち、未の刻(午後2時)に紫宸殿に入御した天皇は彼らに謁を賜った[145]。

五箇条の御誓文

[編集]

大阪行幸に先立つ慶応4年3月14日(1868年4月6日)、御所の紫宸殿において公家と在京中大名を召集しての祭典が行われた。天皇は、まず天神地祇を祀り、政府副総裁・三条実美に祭文を読ませ、その後、天皇が玉串を献じて拝礼、ついで天皇は、三条実美に五箇条からなる国家の新方針を、神に誓う形で捧読させた(五箇条の御誓文)[147][148]。

- 一、広ク会議を興シ万機公論ニ決スベシ

- 一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経倫ヲ行フベシ

- 一、官武一途庶民ニ至ル迄各々其志ヲ遂ゲ人心ヲシテ倦マザラシメンコトヲ要ス

- 一、旧来ノ陋習ヲ破リ、天地ノ公道ニ基クベシ

- 一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇基を振起スベシ

五箇条の御誓文は以上の5つからなる。草案は由利公正と福岡孝弟が作り、木戸孝允がその修正に加わって作成された[149]。明治以降の日本の指導精神となり、立憲政治の基礎となった[150]。

参列した公家・大名たちは順に天神地祇と天皇を拝し、それを遵守する旨の誓書(「叡慮ヲ奉戴シ死ヲ誓ヒ黽勉従事冀クハ以テ、宸襟ヲ安ジ奉ラン」(天子の志を慎んで仰ぎ、死を賭して全力で勉め励み、願わくは天子の心を安んじ奉る所存である)に署名した。当日に参加できなかった公家・大名は後日署名を行った。署名した者の総数は前後あわせて767人である[151]。

また御誓文と同日に歴代天皇の偉業を称え、天下万民の安寧を祈り、ともに国威を海外に発揚することを訴えた天皇の告諭が宸翰の形で出されている[151]。

さらに閏4月21日(6月11日)には五箇条の御誓文の趣旨に従って、政体職制を定めた政体書が出された。その大要は天下の権力を太政官に統一し、太政官の権を行政・立法・司法の三権に分かち、三権分立して偏頗なく、相互に侵犯することなからしめ、各府藩県より貢士を出し、議事の制を立てること、諸官は4年を以て交代し、公選入札の法を用いること、各府藩県の政令も御誓文の旨を体して行るべきことなどである[152]。

即位の礼

[編集]王政復古によって天皇は、軍の統率者としてだけでなく、「万機親裁」のイメージも形成する必要が生まれ、大阪行幸後の閏4月21日、天皇の政務の日課が布告された。天皇は午前7〜8時に学問所に出て政務を「総覧」し、その間、重臣のいる八景間に行ったり、学問や武道に励んだりし、午後4〜5時に学問所を出るというものだった[153]。7月23日に木戸が天皇に政治の近情を申し上げた際、天皇は積極的に時情を尋ねるなど、政治への関心もより示すようになった[154]。

江戸市民の間では幕府が滅亡した今、その政治的価値を失って僻地と化すことが恐れられており、天皇行幸が待ち焦がれていた[155]。大木喬任と江藤新平は、東国の人心鎮撫や武威を示すため、天皇が江戸に下ることを主張し、江戸を東京と改称し、将来的には東西両京を鉄道で繋げば国家が分裂する憂いは無くなると提案した。この案が容れられ、7月17日(9月3日)に天皇より「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」が出され、江戸は東京と改称された。そして8月4日(9月19日)に天皇の東京行幸が布告された[156]。

すでに3月から閏4月にかけて、大阪行幸を行った天皇は、他所に滞在することへの自信がつき、それが政府の安定に資するならそうしたいと考えるようになっており、岩倉によれば、江戸から戻った木戸と大木がその状況をよく説明し、江戸を東京とする命を天皇が下すべきであると上奏したことも、天皇はよく理解を示したという[157]。慎重派からは経費の問題や、奥羽方面の反乱がまだ完全に鎮定されていないので時期尚早との指摘もされたが[158]、8月23日(10月8日)には政府軍は奥羽列藩同盟の実質的盟主の会津藩の若松城の包囲に成功し、誰が目にも大勢は決していた[159]。

天皇には東京行幸前に諸儀式を済ませておくことが望まれており、本来は前年11月に予定されていたものの内外の情勢から延期されていた即位の儀が意識されるようになった[161][162]。

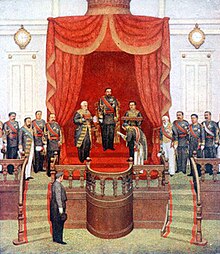

慶応4年8月21日(10月6日)からの一連の儀式を経て、8月27日(10月12日)に京都御所にて即位の礼を執り行い即位を内外に宣明した[161]。

即位の礼の内容や準備は、岩倉具視の内命下、神祇官副知事亀井茲監(津和野藩主)や神祇官判事福羽美静(同藩士)など津和野藩が中心となって行ったが、岩倉は維新後最初の即位の礼は将来の雛形となるよう、中国皇帝の即位式の模倣ではない日本古来式に更改されるのが望ましいと考え、5月にも亀井に古来式の考証勘案するよう命じ、日本古来の典拠に則る「皇国神裔継承」の規範を裁定させた[161]。

これにより即位の礼に様々な変更があった。大きな変更点として、まず第一に天皇の礼服が、唐風の冕冠・袞衣から、黄櫨染御袍の束帯となったように、中国風を排除して復古を目指したことである[162][163]。近代以前の即位の礼は、服制のほかにも、中国の皇帝即位儀礼に倣ったものが多かった。香を焚いて天帝に即位を報告する儀式は取りやめられ、庭上に置かれる幡旗は、榊に鏡・剣・璽を付けた大幣旗・日章旗・月幣旗に変えられた[162]。また、即位灌頂という印を結び真言を唱える仏教的儀礼も廃止され、神道の儀式として徹底した[164]。

第二は、即位式の行われる紫宸殿前(実際には小雨のため、承平門内に置かれた)に、直径1メートルの地球儀を置くことであった。この地球儀はかつて水戸藩主徳川斉昭が孝明天皇に献上したものだが、斉昭の狙いは天皇に世界を意識させ世界に向けて国威を発揚するよう仕向けることにあった。この地球儀を即位の礼の式典の中心に据えるなら列席する百官有司(役人)に高邁なる志操を吹き込み、その見識を深めるであろうと福羽は論じている[165]。

第三は、天皇の命令である宣命を宣命使が小声から大声で読むようにし、万民に告知することを明示するとともに「万民奉賀」の寿詞を奏上したこと、公家だけでなく功臣である武士の参列を認めたことである[166]。これに関して福羽は、式典に捧げられる宣命宣制や寿詞は、万民の奉賀の気持ちを体したものでなければならない。これまでのような公家だけの儀式の世界であってはならず、儀式の世界に広く万民を取り込まねばならないと論じている[163]。

なお宣命は、桓武天皇が即位した際に、天智天皇の定めた法に従って即位するという文言が用いられ、以後それが踏襲されてきた。明治天皇の即位礼でも従来の宣命が使われたが、加えて神武天皇への復古も唱えられた。「神武創業」への復古、「万世一系」の強調による変化である[166]。

即位の礼当日、天皇は紫宸殿に用意された高御座(玉座)に北面(裏側)から入って座し、女官がその御帳をあげて天皇の姿を見えるようにすると群臣は一斉に平伏。弁事勘解由小路資生は天皇に幣(神に捧げる布製の礼物)を献上し、神祇官知事鷹司輔熙が御前に進んで幣を拝受。典儀伏原宣足の音頭で群臣が一斉に再拝。つづいて宣命使冷泉為理が宣命を捧げ、皇位継承を宣した。天皇の長命と国家の繁栄を祝う寿詞が読み上げられ、伶官によって「わたつみの はまのまさごを かぞへつつ きみがちとせの ありかずにせん(大海の浜辺の砂を数えながら、その砂の数ほどに御治世が永遠に続くことをお祈りする)」という大歌が奏された。伏原宣足の合図で群臣が一斉に再拝。幟仁親王が御前に進み、即位の礼の終了を告げ、女官たちが再び御帳を下げて天皇の姿は見え無くなった[167]。こうして即位の礼は無事に終了した。

即位の礼の前日に天皇と国民の絆を強めるための措置として天皇誕生日(旧暦9月22日。明治6年の改暦後は11月3日)を天長節として国民の祝日に定めた。天皇誕生日を祝日とする先例はすでに宝亀6年(775年)に見られる。それ以降長く中断していたこの慣習を復活させたのは、やはり古代の慣習へ立ち返ることを強く意識したものである[168]。

慶応4年9月8日(1868年10月23日)に詔書を発して年号を慶応から明治に改元するとともに「一世一元の制」を定めた[168]。幕末には頻繁に改元が繰り返され、干支の組み合わせという年の表示があるとはいえ、同時代の人も流石に混乱していたこと、皇帝権力の強い中国の明や清では、皇帝一代に一つの元号であったことなどから一世一元が目指されたと思われる[169]。「明治」の語は『易経』の「聖人南面而聴天下、嚮明而治」(聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)いて治む)から取られている[168]。

京都から東京へ

[編集]

明治元年9月20日(1868年11月4日)辰の刻(午前8時前後)、天皇は紫宸殿から出御して鳳輦に乗って建礼門から御所を出ると東京へ向かった。岩倉具視、中山忠能、伊達宗城、池田章政(岡山藩主)、木戸孝允を筆頭として3300人が供奉する大行列だった。掲げられる三種の神器八咫鏡の警護の任の名誉は加藤明実(水口藩主)が担った。道喜門で皇太后と淑子内親王が見送り、親王、公家、在京大名たちは南門外に整列して天皇を見送った。沿道には老人から子どもまで男女が集まって車駕を拝観し、拍手が絶えなかった[155][172]。

行幸の列は三条通りを東に粟田口まで進み、天台宗門跡青蓮院で小休止し、遠出用の軽便な板輿に乗り換えた。その後東山を越えて山科に出、天皇は天智天皇の山科陵を遥拝[155]。未の半刻(午後3時頃)に大津に到着。ここで東幸反対派だった権中納言大原重徳が馬で駆けつけてきて、伊勢神宮で鳥居が崩れる不吉があったとして、東幸を取りやめることを求めたが、岩倉が退けた[173]。

同日天皇は沿道の全ての神社に幣帛を命じ、また高齢者、病人、困窮者などに施しを行い、功労者を表彰した。これは東幸中に通りがかった全ての土地で行われ、そのため旅費は巨額に上ったが、三井家など京大阪の豪商が旅費を請け負っている[173]。

翌朝瀬田橋にさしかかり、天皇は琵琶湖の景色を楽しんだ[172]。9月22日(11月3日)、行列は土山に到着したが、この日は天皇の16歳の誕生日であり、土山の行在所で岩倉や忠能・木戸孝允らが召されて祝賀会が開かれ、住民にも清酒3石(約540リットル)とスルメ1500枚が下賜された[172]。同日、奥羽戦線では会津藩が政府軍に降伏、その後数日間に他の反乱諸藩も次々降伏、奥羽は平定された。未だに反乱を続けるのは蝦夷地へ逃亡した榎本武揚一党のみとなった[173]。

天皇は四日市・桑名を経て[174]、9月27日(11月11日)に名古屋に到着、元尾張藩主徳川慶勝と尾張藩主徳川徳成父子の出迎えを受け、東海道沿道の八丁畷(現名古屋市瑞穂区東ノ宮神社境内地)において農民の収穫の様子を初めて天覧[170]。天皇は農民たちに菓子を与え、その労苦をねぎらった[175]。またその直前に熱田神宮を親拝。天皇は行幸前にも熱田神宮に勅使を遣わして反乱が続いていた東北の平定を祈願する宣命を下賜していた[176]。

10月1日(11月14日)、天皇は新居(遠江)の手前で、初めて太平洋を眺めた。古代以来、持統天皇が伊勢国に、元正天皇が美濃国に、聖武天皇が伊勢・美濃に行幸した例があるが、東国のここまで来た天皇は明治天皇が最初である[174]。10月2日、行列は浜名湖を船で渡った。湖面は静かで、その時の天皇の様子について「天顔頗る(すこぶる)麗し」とある[175]。浜松・掛川を経て、10月4日(11月17日)、大井川を渡河するにあたって、金谷台から富士山を眺めた。天皇が富士山を眺めたのは、古来未曾有のことであった[177]。感銘を受けた天皇は随従する者たちに東京到着までに富士を詠み込んだ和歌を作っておくよう命じた[178]。江戸時代を通じて軍事的な配慮から大井川には橋がかけられていなかったが、この時には天皇がお通りになるということで緊急に架橋されており、橋を渡って関東へ向かった[176]。

10月8日(11月21日)、箱根に到達、芦ノ湖の風光を見た天皇は銃猟を見たがっていたが、土地の者に迷惑をかけることを好まなかった。木戸が気をきかせて前日に駿河伊豆の国境で天皇の行列を出迎えにでていた射撃の名手江川太郎左衛門にその件を相談し、江川は従者の一人に御前に広がる湖上の鳥を銃で狙わせ、一羽の鴨に命中させた。江川はこれを天皇に献上。天皇はいたく喜んで江川の従者に賞金五百疋を下賜した[179]。同日午後7時半に小田原、10月10日に大磯に到着、漁夫の地曳き網の漁を天覧し、捕獲された魚は数個の大桶に入れられ、天皇の御座所へ運ばれた。それを眺めた天皇は「天顔頗る喜色あり」と記録されている[179]。

10月11日(11月24日)は神奈川に泊まった。横浜には文久3年(1863年)以来、英仏軍が駐屯しており(日本政府と英仏政府の交渉の結果明治8年に撤兵)、英仏兵たちは宿場町の西方に列をなして拝礼して行列を迎えた。また、横浜港に停泊していた各国の軍艦も一斉に祝砲を放った[180]。

10月12日(11月25日)には川崎田中本陣で昼食を取り、その後23隻の小船でつくられた舟橋で六郷川(多摩川)を渡河[181]。東京府に入った天皇は、梅屋敷で休息後、午後3時頃に品川に到着し、東征大総督熾仁親王、鎮将三条実美、東京府知事烏丸光徳の出迎えを受けた[179]。

10月13日(11月26日)早朝に行列は宮中の雅な装束に着替えて品川行在所を出発し、秋晴れの下に東京の町を進んだ[177][182]。親王、公家、大名が衣冠帯剣、三等官以上の徴士が直垂帯剣であり、いずれも騎乗していた。この演出者は岩倉具視だった。岩倉はその意図を次のように述べている。長年にわたって武力による支配に慣らされてきた関東の民衆は「剽悍」であるので、これを御するには「先づ朝廷衣冠の礼を観しめ、以て其の心を和にするに如かざるなり」[179]。

途中増上寺で小休止し、天皇は再び鳳輦に乗り換えた。芝から新橋、京橋、呉服橋見附を進み、同日午後1時過ぎ、和田倉門から江戸城に入城。京都御所から全行程22日の旅であった[179][182]。

同日未の半刻(午後3時頃)に天皇は西丸に入った。この時より江戸城は皇居となり、名称も東京城と改称された[182][179]。この日幾千という東京市民が天皇の行列を拝観し「図らざりき、今日一天万乗(天下を統治する天子)の尊厳を仰ぎ奉らんとは」と感涙したという[179]。

10月27日(12月10日)には東京到着直後に鎮守勅裁の社と定めた氷川神社に行幸[184]。東京でも沿道の各地で高齢者、病人、困窮者を慈しみ、功労者を表彰し、国事殉難者の遺族を慰めた[184]。

11月4日(12月17日)に天皇は東京行幸の祝いとして東京市民に2990樽という大量の酒を下賜した。さらに錫瓶子(錫製の徳利)550本、スルメ1700把も下賜された。総額1万4318両にも及ぶ。東京市民は2日間にわたって家業を休み、歓を尽くした[185]。

忠臣を愛する天皇は、11月5日(12月18日)に権弁事山中献を勅使として高輪泉岳寺に派遣し、大石良雄(大石内蔵助)以下赤穂義士47士の墓前に勅宣を賜い、赤穂義士の忠節を追弔した[186]。

東京滞在中、東京各界人に謁を頻繁に賜った。まず叔母の親子内親王(和宮)を引見、ついで11月23日(1869年1月5日)にフランス留学帰りの水戸藩主徳川昭武を引見。天皇は昭武に外国事情を下問し、昭武が語る外国話は天皇の心をとらえたようでこの後も昭武を召している。ただ昭武は12月初めに函館の五稜郭に立て籠もった榎本武揚一党の征伐軍に従軍するため蝦夷へ派遣された[187]。また11月22日(1月4日)にはイタリア、フランス、オランダの公使、11月23日にはアメリカ、プロイセン、イギリスの公使を引見した[188]。

11月28日(1869年1月10日)に天皇は初めて日本の軍艦に搭乗してその運転を視察。前日に三条と岩倉は横浜沖までの出航を勧めたが、忠能は海上での剣璽紛失を恐れて反対した。しかし天皇の聖断により剣璽は浜御殿に残して警備させたうえで乗艦を決定した。天皇が富士艦に搭乗した際に米国軍艦が祝砲21発を撃ち、富士艦も答砲した。天皇に随従していた忠能や大久保利通らは砲弾音に肝をつぶしたというが、天皇は「自若として龍顔殊に麗し」であったという。この日は天気がよく風波もなく、天皇は初めての軍艦搭乗体験にすこぶる満悦だったと記録にある。翌日に天皇は「海軍之儀ハ当今ノ急務」「講究精励」あるべしとの沙汰を下した[189]。

東京の生活をしばらく楽しんだ天皇は、翌春に東京に戻ることを約し、明治元年12月8日(1869年1月20日)に冬の寒さが厳しくなる中、忠能や大久保以下2150人余りを従えて、京都への還幸を開始[190][191]。還幸の理由は先帝三年祭と、一条美子(後の昭憲皇太后)の皇后冊立のためであった[184]。

三条と岩倉は、天皇の来春の再東幸までに、東京の行政組織を事実上の首都として、また東京城を皇居としてふさわしく整えるため東京に留まった[192]。再幸までに太政官が京都の二条城から東京の皇居内に移され、皇居にある宮中三殿もこの間に建造されたものである[193]。

京都到着後、12月25日(2月6日)に先帝が眠る後月輪東山陵を親拝[184]。12月28日(2月9日)に一条美子が入内し、同日中に皇后に冊立された[195]。

明治2年(1869年)の正月を天皇は京都で過ごした。天皇が正月を京都で過ごすのはこれが最後となった。1月5日(2月15日)には参与横井小楠が暗殺され、天皇は報に驚き、侍従少納言長谷信成を横井宅に遣わして事の真偽を確かめさせた。天皇は負傷した門弟や従僕のために治療費として金400両を下賜し、横井が仕えていた熊本藩主細川韶邦にも横井を手厚く葬るよう命じて祭祀金として300両を下賜[196]。

1月15日(2月25日)に天皇は馬場初の儀に出御し、騎乗姿を披露した。大名の他、公家の三条や忠能らも陪騎した[197]。1月24日(3月6日)に治世下最初の和歌御会始があり出御した。ついで1月27日にはやはり治世最初の御楽始が開かれ、天皇皇后そろって小御所に出御した。奏楽は近衛忠房や忠能など公家たちが行った[198]。

2月20日(4月1日)には反乱が鎮定されていた奥羽地方の民に向けて次の告諭を発した。天地の間、行くところすべて「王土」でないところはない。そこに住む者はすべて天皇の赤子である。「苟も生を本邦に禀けたる者は、之を視ること赤子の如く、一民も其の所を得ざれば深く宸襟を悩ましたまふを以て、山間僻遠の地、蝦夷松前に至るまで撫恤(慈しみ憐れむこと)を加へたまわんとす」。言葉使いは儒教的であるものの、民に向けて声明を出し、民に親しく心をくだく、それは孝明天皇の時代には見られなかった新時代の天皇ならではのスタイルであった[199]。

他にも天皇と民の距離を縮めるための処置として、2月23日から3日間、東京市民に皇居庭園が解放され、吹上御苑の拝観が許された。市民は歓喜したが、あまりに多くの人が東京城門に殺到したため死者8人、負傷者若1000人出る事態となり、天皇は遺族及び負傷者に金300両を下賜した[200]。

3月7日(4月18日)、予定通り京都を出発して東京行幸の旅に出た。ルートも昨秋とほぼ同じだが、今回は春景色だった[202]。道中の3月12日(4月23日)に歴代天皇として初めて伊勢神宮を親拝[注釈 2]。天皇の伊勢神宮親拝は前例がなかったため、この時に儀式の次第が定められ、天皇は黄櫨染御袍を着用し、午前に豊受大神宮(外宮)、午後には宇治橋を通って皇大神宮(内宮)を親拝した。皇祖神天照大御神に王政復古を奉告し、国運の発展を祈願した[203]。

前回の東京行きより1日早い21日間の旅の末、3月28日(5月9日)の正午前に皇居に到着。以後、天皇は地方行幸を除いて東京で暮らした[204]。

しかし京都市民の間では東京再幸は東京遷都の前触れとして不安視された。岩倉が遷都はたとえ千百年後でもありえないと述べて、京都の民心を鎮めていたが、皇后も東下する計画があることを知った市民の不安は高まった。市民がこぞって神社に集まり、皇后が東下しないよう祈りをささげるようになり、地元の官吏は市民が徒党を組んで強訴哀願に及ぶのを恐れた。しかし留守長官中御門経之と京都府知事長谷信篤が市民の説得に尽力して、市民の興奮も収まり事なきを得た。この後も正式に東京遷都が発表されることはなかった。天皇が京都へ戻らない理由として政府の公式声明は天皇が処理しなければならない国事の緊急性を強調した[205]。

5月18日(6月27日)に政府軍は榎本武揚一党を函館五稜郭の戦いで完全鎮圧、戊辰戦争は終結した[206]。反乱に関与した諸藩主たちが寛大な処置を受けたのは、昨年の明治元年12月7日(1869年1月19日)に天皇が出した次の主旨の詔書によるものである。賞罰は天下の大典にて、朕一人が勝手に決めるべきものにあらず、広く天下の衆議を集め、至正公平いささかも誤りなきように決すべし。松平容保等の罪はまことに厳刑に処すべきものだが、彼らにその罪を犯さしめたのは、朕の不徳により教化の道が立たなかったのと、この700年ほど紀綱が振るわず、名義が乱れていたからである。また容保のような大名の場合は、一人で謀反を行えるわけではない。必ず首謀した家臣がある。容保の死一等を許し、首謀した家臣を誅することをもって寛典に処すべきである。朕はこれから国内に励精図治教化を敷き、徳威を海外に輝かしたいと思う。汝百官将士はこれを体せよ[207]。

この詔により奥羽における反乱の中心人物だった前会津藩主松平容保は本来であれば謀反の罪で厳刑となるところ死一等が減じられて永預けとなった。容保のみならず他の謀反藩主にもこの詔が適用され、処刑された者は出ず、彼らは謹慎と減封で済んだ[206][208]。五稜郭の反乱軍指導者だった榎本も捕縛後3年間投獄されたものの恩赦で釈放後、政府高官となった[206]。この寛大な詔に聖帝の心事として感泣せざる者はなかったという[208]。

版籍奉還

[編集]全国の支配権を天皇のもとに帰一させることは、王政復古の根本思想の一つである[209]。幕末の段階で岩倉具視は「天下を合同するは、政令一に帰するに在り。政令一に帰するは、朝廷を以て国政根軸の府を為すに在り」と論じていた[209]。明治初年には参与木戸孝允が副総裁三条実美と岩倉具視に宛てて「七百年来の積弊を一変し、三百諸侯をして挙て其土地人民を還納せしむべし」と、鎌倉時代以来の封建制度を終わらせ藩主の所有する土地人民を朝廷に返上させる構想を示し[210]、明治元年9月18日(1868年11月2日)には木戸と大久保利通がこの構想を版籍奉還として進めることで合意している[211]。弱肉強食の帝国主義時代の真っただ中にあった当時の国際社会において、強力な国家を形成するためには何よりも統治機構の一元化は必要不可欠だった[212]。

他の政府高官も、諸藩をリードする薩長土肥四雄藩も異論はなかった。薩摩藩は明治元年2月の段階で大久保の意見を容れて封土10万石の献上を政府に願い出ていたし、長州藩も第二次征長戦争の勝利で獲得していた小倉や浜田などの占領地の返上を政府に願い出るなど、藩の側から封土の一部を朝廷に返還しようという動きはすでに存在した[210]。

版籍奉還に向けた最初の動きとして明治元年10月28日(1868年12月11日)に藩治職制が布告され、地方政治について府・藩・県の三治が定められるとともに、これまでの各藩の重職の役職名が執政・参与に統一された。その人選は藩主に委ねられたが、従来の家格や門閥に囚われず、下士からも積極的に登用するよう要求している。また藩主の家政を藩政から分離すること、議事の制度を積極的に設けることも求められた。従来の身分制を崩し、より改革が進みやすいよう各藩を導くためのものだった[209]。

木戸は土佐藩の後藤象二郎とも版籍奉還について協議、明治2年1月14日(1869年2月24日)に京都で大久保と長州藩の広沢真臣、土佐藩の板垣退助が会談し、版籍奉還の方針が合意された[213]。木戸は肥前前藩主鍋島直正にも掛け合って連携に加え、1月20日に薩長土肥四藩主(島津忠義、毛利元徳、山内豊範、鍋島直大)による版籍奉還の上表が提出される運びとなり、諸藩もこれに続いて版籍奉還の上表を行った[213]。天皇は、明治2年6月17日(1869年7月25日)に諸藩からの版籍奉還の上表を勅許、請願を出していない藩にも速やかな奉還を命じた[214]。

版籍奉還により各藩主は天皇の勅命で藩知事に任命された[214]。藩主が知事に横滑りしたため、封建制に決定的変革をもたらす改革とはならなかったが、それでも法制的には大きな変化があった[215]。藩知事は府県知事と同じく天皇に任命された一地方行政長官に過ぎず、土地人民に対する私有権は明確に否定され、その地位の世襲も保障されていなかった[注釈 3][211]。また藩士は法制上地方官となったので、藩知事と藩吏の主従関係も廃止された。版籍奉還は2年後の廃藩置県の第一歩となる改革だった[216]。

版籍奉還に基づく最初の藩行政機構改革として、明治2年6月25日(1869年8月2日)に諸藩に対して11項目の庶務変革指令が下った。その中で一門以下平士に至るまで士族と称することが指令されている。「士族」という呼称はここで初めて使用された。江戸時代の大名家臣団は家格を基礎に構成されていたが、藩主一門や家老家といった高禄の上士も、微禄の下士も「士族」という枠組で等質化することによって家格による優劣を否定したものである[注釈 4][217]。

明治2年7月8日(1869年8月15日)には職員令を布告。これにより藩知事には行財政と刑罰について府県知事と同じ権限が付与されたが、藩知事は旧家臣団と藩兵という独自の軍事力を保有する点が府県知事と異なった[211]。各藩の執政・参与も府県と同じ大参事・権大参事・少参事に改名され、天皇が政府の奏薦に基づき任命する奏任官に位置づけられたため、藩知事の一存だけで藩重役の任免はできなくなり、政府の許可が必要となった[211]。

政府内では急進派と守旧派(後者は主に公家)が激しい綱引きを演じ続けており、職員令の布告があった明治2年7月8日に守旧派の主導で政体書体制の革新色が払しょくされる政府組織の再編が行われ、神祇・太政の二官が設置され、神祇官が諸官の上位に位置付けられ、二官六省制度となった[218]。三条実美が右大臣、岩倉具視と徳大寺実則が大納言に任じられた他[219][218]、公卿や旧藩主の復活が目立つ人事となった[218]。各省の卿を見ると4割以上が公卿であり、西南雄藩出身藩士(3割)を凌駕する[218]。大久保利通と木戸孝允も建白を受理する待詔院学士という立場に追いやられて政府第一線から退かされている[218]。これほど守旧派の意向に沿わねばならないというのは、依然として公卿が政権の重しとして必要であり、政権の権威化が求められる政治情勢にあったということだと考えられる[218]。この政府機構改革のために政権は一気に古色蒼然となり、官員たちは源平藤橘の本姓を名乗るようになる始末だった[218]。

しかしこれは改革を前に進めるために一時的な後退だった。天皇の大久保・木戸への期待も変わりはなかった。三条・岩倉が述べたように「利通・孝允は柱石の臣なり。祖の進退は実に国家の治乱隆替に関す、宜しく二人を優遇して至尊の顧問に備へ、以て天下の重望を負はしむべし」だったのである[220]。事実早くも11日には待詔院学士は廃止され、大久保たちには待詔院出仕が命じられ、国事を諮詢される立場になった。さらに22日には大久保が参議、23日には広沢真臣が参議となった[220]。

エディンバラ公来日

[編集]

イギリス女王ヴィクトリア第二王子。エディンバラ公爵の称号はイギリス貴族としての爵位。1893年に父方の伯父エルンスト2世の跡を継いでザクセン=コーブルク=ゴータ公国の君主たる公に即位。写真は1869年頃。

明治2年(1869年)初夏、英国のヴィクトリア女王第二王子エディンバラ公爵アルフレッドの訪日計画が立ち上がった。この頃エディンバラ公は蒸気フリゲート艦HMSガラティアに乗って世界一周航海中であり、その道中様々な国に訪問し、来日も計画された[219]。

駐日公使パークスが日本政府と交渉にあたった。実現すればヨーロッパ王族の初の来日となるが、それだけに当時の日本国内では相当議論があったらしく、『ヤング・ジャパン(Young Japan)』の著者ジョン・レディー・ブラックはその状況を次のように書いている。「『進歩派』は今回に限り天皇はこのような場合には他国の君主が行う慣例にできるだけ従う決断をされるべきであると主張し、強硬な『反対派』は言葉激しく次のように反論した。外国の王族の皇子と日本の天孫の家系である皇族とを同列に置くことを容認しかねないような如何なる措置も、ことごとく天皇の尊厳を貶めるものだ」[219]。

しかし最終的に日本政府はイギリス王子の来日を承諾し、英国の王子が近く来日されることを知って天皇はいたくお喜びであり、もし王子に海に面した浜離宮に宿泊いただけるならば、天皇の喜び、これに勝るものはないという内容の返事をパークスに送った[219]。

明治2年7月22日(1869年8月29日)エディンバラ公が横浜に到着、領客使の伊達宗城と大原重実が出迎えに立ち、歓迎の勅旨を伝えた[220]。天皇がエディンバラ公を引見したのは、明治2年7月28日(1869年9月4日)だった。馬車で皇居に到着したエディンバラ公は伊達の案内で謁見室である大広間へ通された。天皇は嘉彰親王と大広間の上段に立って出迎え、エディンバラ公は天皇と同じ段の向かい合った席へ招かれた[221]。

大広間での謁見と、その後の吹上御苑の滝見茶屋における会談で、天皇はエディンバラ公と通訳を介して歓談。天皇にとって初めての外国王族との外交体験となった[222][223]。とはいえ、特別な話をしたわけではなく、天皇ははるばる遠国から来られた王子を歓待できることは多大な喜びであり、旅の疲れをいやすため心行くまで滞在し、行き届かないことがあれば何なりと言ってもらいたいと伝え、エディンバラ公は自分が受けた心温まる持て成しに感謝し、その歓待は不満どころか、自分の想像を超えるものだったと応じるなど、外交的な社交辞令に留まったようである[223]。それでも先の公使引見時には天皇はまるで国内の臣下に接するかのように御帳台に座して短い一方的な挨拶を告げて終わったことを考えれば、儀礼的であっても同じ高さで向かい合って座り、会話を交わしたのは大きな変化だった[224]。

会談の最後にエディンバラ公はダイヤモンドをあしらった嗅ぎ煙草入れを天皇に贈り、また帰国後に母のヴィクトリア女王に献じたいとして、天皇の宸筆の御製を所望したので、天皇は次の御製を書いてエディンバラ公に贈った。「世を治め人をめぐまば天地(あまつち)のともに久しくあるべかりけり」[223]。これについてブラックは「ここにもまた、古い迷信からの決別がある。驚くべきことだ。というのは、以前はミカドの親書は寺社の神聖な場所に、宝物として秘蔵されるものだったからだ」と指摘する[224]。

このエディンバラ公の来日は、外国王族来日の場合は天皇は対等に親しくふるまうことの最初の先例となった[225]。

廃藩置県

[編集]

明治2年の版籍奉還が封建領主制解体まで進められなかったのは、当時の政府の直轄軍の軍事力が藩の軍事力に対抗できるほどの規模ではなかったためである。こうした状況下では一度に封建制度を解体することは不可能であり、版籍奉還に留まらざるをえなかった[211]。しかし西郷隆盛の尽力で明治3年(1870年)から明治4年(1871年)初頭には薩長土三藩献兵問題が進捗を見た。西郷らは足しげく各藩の説得に回り、明治4年(1871年)年6月に薩摩藩兵4大隊、長州藩兵3大隊、土佐藩兵2大隊など約1万の兵力を東京に集めて御親兵の創設に成功[227]。この御親兵は来る廃藩置県で反対藩に対抗しうる政府直轄の軍事力として創設されたものだった[228]。

明治4年7月14日(1871年8月29日)の廃藩置県の日の朝、天皇はまず薩長土肥4藩知事(島津忠義、毛利元徳、山内豊範、鍋島直大)を小御所に召した。天皇は4藩が明治2年に版籍奉還を首唱したことを褒めて取らし、そのうえで今また来るべき廃藩置県の大業に力を課すよう命じた。つづいて東京に在京中の藩知事56名が西ノ丸御殿の紫宸殿代大広間に召集され、彼らに向けて右大臣三条実美が次の勅語を読み上げた。「内以テ億兆ヲ保安シ外以テ万国ト対峙セントス因テ今藩ヲ廃シ県ト為シ務テ冗ヲ去リ簡ニ就キ有名無実ノ弊ヲ除キ更ニ綱紀ヲ張リ政令一ニ帰シ天下ヲシテ其向フ所ヲ知ラシム」(国内において億兆の民を守り、国外において万国と対峙しようと考えている今、藩を廃して県と為す。無駄を去って簡潔にし、有名無実の幣を除き、綱紀を全国に行きわたらせ、政令を統一し、天下にその進むべき方向を指し示す)。ここでいう「有名無実の弊」とは一国が何藩にも分断される封建主義のことを指す[229]。

版籍奉還は薩長土肥4藩を中心に藩からの動きであったが、廃藩置県は勅命として藩に課されたものだった。構想の立案者の一人である大久保利通は、廃藩置県にあたって西郷隆盛に助力を仰いだ。西郷は維新建設の中心人物、また清廉潔白の人として広く尊敬されており、西郷の支持を得ることで反対派に回るかもしれない藩知事の動向に影響を与えることが可能だった[230]。西郷は「戦いを以て決する」と意気込んでいたが、蓋をあけてみると抵抗はほとんどなかった。迅速な決定で反対派が形成される時間的猶予を与えなかったこともあるが、華士族の家禄は全額が政府に引き継がれ、彼らの生活維持がしばらくは保障されたことも大きい[231]。

福井藩のお雇い外国人だったアメリカ人ウィリアム・グリフィスは廃藩の情報を耳にした福井藩の様子を観察して書き留めている。「私は封建制度下の福井の城の中に住んでいて、この布告の直接的な影響を十分に見ることができた。三つの光景が私に強い印象を残した。第一はミカドの布告を受けた1871年7月18日(陽暦)の朝、その地方の官庁での光景である。驚愕、表にあらわすまいとしてもあらわれる憤怒、恐怖と不吉な予感が、忠義の感情と混じりあっていた。私は福井で、この市における皇帝政府の代表にして1868年の御誓文の起草者である由利(公正)を殺そうと人々が話しているのを聞いた。」[232]「けれどもちゃんとした武士や有力者は異口同音に、天皇の命令を褒めている。それは福井のためでなく、国のために必要なことで、国状の変化と時代の要求だと言っている。日本の将来について意気揚々として語る者もいた。『これからの日本は、あなたの国やイギリスのような国々の仲間入りができる』と言った」[233]、「第二は1871年10月1日の城の大広間での光景である。越前の藩主は何百人もの世襲の家臣を招集し、藩主への忠誠心を愛国心に変えることを命じ、崇高な演説をして、地方的関心を国家的関心に高めるよう説いていた。」「第三は、その翌朝の光景である。人口4万の全市民(と私には思われた)が道々に集まって、越前の藩主が先祖からの城を後にし、何の政治的権力もない一個の紳士として東京に住むため、福井を去っていくのを見送った」[232]。

こうした光景は福井に限らず、だいたいどこの藩もそうであり、藩士たちに代々の忠勤を感謝して、今後は自分ではなく天皇陛下に忠誠を誓うことを求めて告別し、市民に見送られながら東京へ向かっている[234]。

藩の書類は新県の官吏に引き継がれ、藩の役職に付いていた士族の大部分は職務を解かれるか、転任していった。これについてグリフィスは「昔から日本の災いは働かない役人とごくつぶしが多すぎることであった。まさにシンドバッドが海の老人を振り落としたと言える。新生日本万歳!」と政府の決断を絶賛している[235]。

廃藩置県により明治4年末には全国は3府72県となり、その後統廃合が進められ、明治21年に至って3府43県(+北海道庁)となり、現在の県域が定まっている[236]。封建制度が平和的に解体されたことについて、英国公使ハリー・パークスは、仮に欧州でこのような改革を成功させようと思えば、武力を用いて相当の年月が必要であり、それを不要とする天皇という存在は「真神の能力」を有すると驚嘆している[236]。

大嘗祭

[編集]

大嘗祭とは天皇の即位に際して行われる儀式で、天皇が新穀を天照大御神や天神地祇にお供えして自らも召し上がって世の安泰や五穀豊穣をお祈りする儀式である。毎年行われる新嘗祭と異なり、天皇一代で一回のみ行われる。明治天皇の大嘗祭は当初は即位した明治元年のうちに予定されていたが、内外の情勢から延期されて明治4年11月17日(1871年12月28日)に執り行われた。皇居内の吹上御苑に大嘗宮が造営されて史上初めて東京で行われた[237]。また儀式に用いられる御饌、御酒の収穫する斎田として山梨県巨摩郡に悠紀田、千葉県長狭郡に主基田が設けられた[237]。

天皇は17日夕刻から悠紀殿における宵の御儀に臨み、18日深夜の主基殿での暁の御儀まで親祭を続けた[237]。

18日と19日の両日に天皇は豊明節会を催して政府高官などの参列者に白酒や黒酒など酒饌をふるまった。浜離宮内の外国人接遇施設である延遼館では外国の外交官たちを招いての饗宴が催され、その席で外務卿の副島種臣が大嘗祭の趣旨について各国に説明している[237]。大嘗祭終了後には一般国民にも大嘗宮の拝観が許されたため、多くの人々が見学に訪れた[237]。

君徳培養と宮中改革

[編集]廃藩置県まで天皇を取り巻く宮内省・宮中の役職には基本的に堂上華族(旧公家)が就いていた[238]。このような環境では天皇の近代的君主としての成長は望めないと考えていた大久保利通は宮中改革を焦眉の急と捉えるようになった[239]。

明治3年10月27日(1870年11月20日)、岩倉具視邸で、大久保、岩倉、三条実美、徳大寺実則などが集まり、天皇の輔導(教育)や人員整理等について話し合われ、同年閏10月5日に木戸孝允と大久保が天皇の「君徳培養」の任につき、天皇の教育も担当することになった[240]。

さらに西郷隆盛が参議として政府に加わったことで、天皇を武人的かつ西欧的近代君主に導こうという路線に弾みがついた。西郷は「華奢・柔弱の風ある旧公卿」は排斥して「剛健・清廉の士」を天皇側近にすべきとして、宮内省や宮中の人事の刷新を断行、堂上華族に代わって士族の任命を推進した[241][238]。また大久保は、女官が支配する奥向きの空間は近代君主の生育にふさわしくないと考え、吉井友実を宮内大丞に起用し、その意向を体した吉井により、古株の局、命婦、権命婦らは尽く宮中から排除された[242]。

廃藩置県後、明治4年7月21日(1871年9月5日)、宮内省の大小丞8人が整理され、薩摩藩出身の村田新八が宮内大丞に任命され、吉井友実の補佐となった。24日には、士族侍従が任命された。士族で登用されたのは、侍従長に長州の河瀬真孝、侍従に薩摩の高島鞆之助、土佐の高屋長祚、肥前の島義勇、熊本の米田虎雄である。後に、長州の有地品之允、土佐の片岡利和、元幕臣の山岡鉄舟なども任命された[243]。この時に侍従となった高島鞆之助によれば、士族が登用された後の宮中は「剛健勇武」の気風に満ち、天皇も非常に剛毅になって酒も強くなり、時々気に入った側近を集めて酒宴を開き、勇壮な物語を肴にして酒をどんどん飲むようになったという[244][245]。また、天皇の幼い頃からの勝ち気な性格も発揮されたようで、ある時、天皇は「わしは楠木正成である、賊将尊氏を撃つのだ」と叫びながら、木剣で高島を何度も叩き、高島があまりの痛さに打ち返しの気配を見せたところ、天皇が「今日はやめよう」と言って終わったこともあった[245]。またこの頃、19歳に近づいた天皇と腕相撲をした高島は、天皇の筋力が強いのに驚いたという[195]。

西郷は宮中改革後の明治4年12月11日(1872年1月20日)、鹿児島の叔父・椎原与三次宛てた書簡の中で天皇の近況について次のように書き送っている。「士族より召し出され候侍従は、御寵愛にて、実に荘なる(素晴らしい)御事に御座候。後宮へ在らせられ候義、いたつて御嫌ひにて、朝から晩まで、始終御表に出御在らせられ、和漢洋の御学問、次に侍従中にて御会読も在らせられ、御寸暇在らせられず」「中々是迄(これまで)の大名などよりは、一段御軽装の御事にて、中人(並みの人)よりも御修行の御勉励は格別にて御座候。然るところ昔日の主上にては今日は在らせられず、余程御振替はりあそばされ候段、三条、岩倉の両卿さへ申し居られ候仕合ひに御座候(三条、岩倉さえ認めている)」「御馬は天気さへ能く候得ば、毎日お乗りあそばされ」「大隊を御自らに御率ひあそばされ、大元帥は自らあそばさるとの御沙汰に相成り(大元帥を務めると自ら仰せられ)、何とも恐入り候次第、有りがたき御事にて御座候」[246]

このようにして、宮中改革は着実に進められ、西郷らの企図は実を結んだ[247]。

西郷が「和洋漢の学問」と書中で述べているように、天皇の学問の面でも進歩があった。すでに明治3年(1870年)12月24日に、洋学者加藤弘之が侍読となり、欧米の政体・制度・歴史を進講していた。明治4年(1871年)8月にはドイツ語の学習が始まり、洋学者の西周が侍読となって博物学・心理学・審美学・英米比較論を進講した。また漢学の師として、熊本藩の朱子学者元田永孚が5月に宮内省出仕を任じられた[245]。

熊本藩の朱子学者で、維新後宮内省に出仕し、天皇の侍講に就任。教育勅語の起草などに尽力。晩年に華族の男爵。写真は宮内省出仕を始めた際

元田のことを頑迷な保守主義者と見る向きもあったが、天皇や政府高官からの信頼は厚く、滅多に他人を褒めない大久保利通が元田を指して「この人さへ君側に居れば安心だ」と述べたり、副島種臣が「君徳の大を成すに一番功労のあつたのは元田先生である。明治第一の功臣には先づ先生を推さねばならん」と述べたりしている[248]。元田は朱子学者ながら西洋の科学的知識・技術の高さは認め、日本人は「格別」の精神でこれを学ばねばならないと論じていた。しかし人間関係の在り方については西洋は提示すべき何物も持っていないので、その手本となるものは今でも朱子の言う通り六経(四書二経)にあると主張していた。幕末に佐久間象山が唱えた東洋の道徳と西洋の科学の結合、成長後の天皇あるいは明治時代そのものを特徴づけるこの思想は、恐らく元田の教えによって天皇に培われた[249]。

この頃の講義書目は、「日本書紀」「書紀集解」「論語」「元明史略」「英国史」「国法汎論」「人身窮理書」等であった。加藤によれば、天皇の性質は「綿密茶実」で「物事を中途半端にして御止め遊ばす様な事なく、飽く迄根底を理解せられざれば止まず」という性質で、進歩は遅いが理解すれば「何時迄も御忘れない」という学習状況であった。こうして、天皇は、公家に囲まれる隠れた存在ではなく、軽易で尚武の存在となり、大久保が明治初年に描いた天皇像に近くなった。また、天皇自身もそうした在り方が性に合っていた[245]。

文明開化と天皇

[編集]廃藩置県に伴う官制改革によって、守旧派を政府・宮中から排除したことで、天皇の生活に関する改革も可能になった。明治4年(1871年)8月からは、横浜で購入された椅子などが学問所に備えられ[250]、9月からは天皇が好む乗馬においても西洋馬具を使うなど、西洋風の生活様式が取り入れられ始めた[251]。また、明治4年8月17日(1871年10月1日)、今後、天皇は民情や風俗を視察するため、騎馬や馬車などに乗り、軽装で行幸を行うと布告された。それまでは、天皇の行幸は鳳輦と板輿に乗って行われていた[252]。8月18日(10月2日)、天皇は、8月6日(9月20日)に初めて馬車に乗って三条と岩倉の屋敷に行幸した。臣下の屋敷への行幸もこれが初めてだった[253][254]。

兵部省をはじめとする各省への行幸も積極的に行った。特に工部省は、当時の欧化・開化の拠点であり、そこを行幸することは欧化・開化を支持する政府の象徴的行為となり、天皇の学習にもなった[255]。明治4年9月22日(1871年11月3日)、19歳の誕生日を迎えた天皇のために皇居の各門外に整列している御親兵の各大隊等を馬車に乗って親閲した[256]。以後、これは天長節観兵式として恒例化された[256][255]。

天皇の食事も変わった。明治4年8月18日(1871年10月2日)、天皇は、延遼館で大臣・参議とともに、初めて西洋料理を食べた。これをきっかけに同年12月からは平時の食事にも牛・羊などの肉を用いることになり、11月からは、滋養のため牛乳を日に二度飲むようになったが、天皇は牛乳が好きでなく、後年にはコーヒーに入れるだけとなった。明治6年(1873年)7月までには、天皇は昼食に西洋料理も食べるのを習慣としていた[257]。

宮内省に出仕していた西五辻文仲によれば、天皇は築地精養軒(東京初の西洋料理店)に西五辻を派遣して西洋のテーブルマナーを学ばせた後、明治6年10月12日に宮中の奥でテーブルマナー勉強のための食事会を開いたという。天皇が「西五辻のするとおりにせよ」と命じたため、落語で伝授役が芋を転がすと、習っているみんなが芋を転がすというような有様であったという。その後、西五辻の奮闘もあって、西洋料理とテーブルマナーが、奥にまで浸透していった[257]。

天皇の身なりも西洋的に変化したが、これをめぐっては写真の影響が大きかった。明治4年11月21日から23日(1872年1月1日から3日)、天皇が横須賀造船所に行幸した際に小直衣姿で椅子にすわり、直垂を着た三条実美が近くに侍座し、侍従や政府のお雇い外国人とともにいるところをオーストリア人の写真師シュティルフリートに隠し撮りされた。この時期までの国内では、天皇というのは、その姿を一般庶民が見てはならないもの、極めて恐れ多いものという認識があり、江戸時代までの一般的天皇観を強く引きずっていた[260]。しかし、当時の欧米における日本への関心の高まりによって、国内外の一般人が見たことのない天皇の写真は大きなビジネスチャンスであり、それがシュティルフリートが天皇を盗撮した動機だった[261]。日本外務省は驚愕し、オーストリア公使に働きかけ、シュティルフリートのネガ、および紙焼き写真を没収し、日本国内では天皇のこの写真の販売はできなくなったが、没収されなかった第二のネガで紙焼き写真を作り、それが外国で販売された。当時欧米人は治外法権にあったこともあり対策は困難で、撮影者のシュティルフリートも結局罰せられることはなかった。日本政府がシュティルフリートのネガと紙を買い取ることによって、盗撮写真が極力外部に漏れないようにしたのは、天皇の御姿は人目に晒してはならないとする伝統的な天皇観に基づいていた[260]。しかし、この問題を契機に、天皇の肖像はどうあるべきかという近代的課題に政府は直面したのであった[261]。

この一件の少し前、明治4年11月12日(1871年12月23日)、欧米列強との不平等条約改正を目的として、岩倉具視を特命全権大使とした岩倉使節団が横浜を出発していた[262][263]。同年12月6日(1872年1月15日)、アメリカのサンフランシスコに上陸した一行は、翌年2月3日(3月11日)よりアメリカと条約改正交渉を始めたが、アメリカ側は、国家間の条約交渉においては国家元首の正式な委任状が必要だと主張。使節団は天皇の委任状を持参しておらず、岩倉が「私は天皇の信任を受けた全権大使」だといくら口頭で主張してもアメリカ側は納得しなかったので、天皇の委任状を受け取るため副使の大久保利通と伊藤博文が一時帰国した[263]。

また随員の小松済治を通して岩倉は宮内省に天皇の肖像写真作成を要請した。当時、欧米では高位階級や名士が挨拶時に自分の写真を贈与・交換する風習があり、外交交渉においても国家元首の肖像写真を交換するのが慣例になっていた。写真の交換は国家間の友好を意味し、互いに平等に元首を確認する儀式的行為でもあった。岩倉使節団も訪問先各国で天皇の写真を求められていた。歴史上初めての天皇公式写真を誰に撮らせるのか、大久保・伊藤帰国後の数週間に議論があったが、最終的には、当時国内トップクラスの写真師であった内田九一に決定した。依頼を受けた内田は明治5年(1872年)4月に天皇と美子皇后の写真を撮影した。この時撮影された天皇の写真は、束帯姿と小直衣姿であったが、近代国家の元首らしい洋装の天皇像を望んだ大久保と伊藤は、出来上がった天皇の写真に難色を示した[264][265]。 そこで、再び撮影をすることになり、5月からの巡幸で用いる燕尾型正服を着用した上半身の写真が撮影された(この時点では天皇はまだ髷を結っていたため、帽子によってそれを収めている)[266]。この写真が束帯・小直衣姿の写真とともに、使節団の元に送られた。それとともに、乗馬姿の全身像も撮影された。明治4年(1871年)12月から、軍隊の操練を本格的にするようになった天皇は、その際に軍服を着るようになっていたが[264]、この写真撮影以降、天皇は公務の際にも洋装をするようになった[267]。

明治5年5月15日(1872年6月20日)、京都で暮らしていた旧公家華族の橋本実麗が親子内親王からの伝言奏聞のため参内して天皇に謁見した際、天皇は洋装で椅子に腰かけており、また廊下に絨毯が敷かれており、宮廷の急速な西洋化に狼狽したという。宮中勤務の侍従たちもこの頃までには靴を脱ぐ必要がなくなっており、執務は椅子に座って行われるようになっていた[268]。

明治初年以来進んでいた電信網の整備も天皇に影響を与えるようになった。日本に電信線を架設することが決定されたのは、明治元年12月の廟議によってであり、イギリス人電信技士ジョージ・M・ギルバートがお雇い外国人として雇われて来日して以降、日本の電信網整備が始まる。明治2年(1869年)8月に横浜市内の灯明台役所から日本大通の裁判所までの間に電信線が架設されて試験的に運用されたのを嚆矢として、明治2年9月19日(1869年10月23日)から横浜電信局と東京築地東京電信局(東京傳信機役所)の間の約32キロに電柱593本と電信線を架設する工事が行われ(この10月23日は現在電信電話記念日となっている)、年内に工事を完了させて、明治2年12月25日(1870年1月26日)から日本最初の公衆電気通信業務が開始された[269][270]。この時に使われたのはオーストリアから贈呈されたエンボッシング・モ-ルス機であり、明治3年11月1日(10月の説もあり)に天皇は皇居においてこのエンボッシング・モ-ルス機を天覧している[269]。

明治政府は日本全国に電信網を急速に整備し、明治6年(1873年)までには青森-東京-長崎を電信線で繋げ、明治15年(1882年)までにはほぼ日本全国の主要幹線網を完成させた[271]。また明治4(1871年)にデンマークの大北電信会社によって長崎-上海間と、長崎-ウラジオストク間の海底ケーブルが敷設されたため、日本からヨーロッパへの国際通信も可能となった[269][270]。長崎、ウラジオストク、ロンドンを経由してニューヨークまで届いた[270]。欧米の最新情報が日本にすぐ伝達されるようになり、天皇も外国の国家元首に吉兆があった場合などに祝辞やお見舞いの電報を送る対応ができるようになった[272]。

明治3年3月(1870年4月)から東京(新橋)-横浜間に日本最初の鉄道の敷設工事が開始され、明治5年5月7日(1872年6月12日)からの正式開業に先立って品川-横浜間の区間が仮開業された。仮開業当初は両駅間は直通で、時速約4km、所要時間は35分だったというが、当時の日本人にとっては驚愕の文明開化の機器であり「あたかも人間に羽翼を付して空天を翔けるに似たり」(『横浜毎日新聞』明治5年6月10日付)と報道されている[274]。6月5日には同区間に神奈川駅と川崎駅が追加され、料金も値下げされたことで利用者数が急増した[274]。

明治5年7月12日(1872年8月15日)に西国巡行からの帰路にあった天皇がこの区間の汽車に乗車した。天皇にとって初めての汽車乗車体験であり、これが「お召し列車」の最初であった[275]。

仮開業中に残る品川-新橋間の建設工事が完成し、明治5年9月12日(1872年10月14日)に東京新橋-横浜間の鉄道の開業式が天皇臨御のもと、政府高官や各国外交官などが多数出席して開かれた[275][276]。この日天皇は和装の直衣を着し、午前9時に四頭立て馬車で新橋停車場に到着。午前10時に特別仕立ての列車で新橋を出、54分で横浜に到着。横浜停車場において午前11時から開かれた開業式に臨御した[275]。天皇は「今般、我が国鉄道首線工竣るを告ぐ。朕親ら開行し、その便利を欣ぶ。嗚呼汝百官この盛業を百事維新の初めに起しこの鴻利を万民永享の後に恵まんとす。その励精勉力実に嘉尚すべし。朕我が国の富盛を期し、百官のためにこれを祝す。朕また更にこの業を拡張しこの線をして全国に蔓布せしめんことを庶幾す」との勅語を述べた [277]。式が終わった後天皇は楼上の一室で休憩した後、正午に再び列車に乗って新橋へ戻り、午後1時から新橋でも開業式を行った[275]。

この後、鉄道網は急速に全国に広がり、汽車は海の蒸気船と比較して「陸蒸気」と呼ばれ、交通の近代化に貢献した[278]。

明治5年11月9日(1872年12月9日)には、太陰暦(天保暦)から西洋諸国で使われる現行の太陽暦(グレゴリオ暦)に改暦し、明治5年12月3日をもって明治6年1月1日と為すことを布告した。天皇は改暦を皇霊に報告した後、正院に臨御して三条実美に改暦を行う理由を記した詔を与えた。その中で天皇が指摘した改暦の理由は次の通りだった。太陽の軌道に合わせるため、二、三年ごとに閏月を挿入しなければならない太陰暦は極めて不便であること、それに比べて太陽暦ははるかに正確で四年ごとに一日を加えるだけで済むこと、しかもそこから生じる誤差は七千年に一日の割合に過ぎない。この比類なき精密さこと太陽暦採用を決断した理由であるとしている[279]。これに合わせて時法も改正され、定時法に基づく24時間制が採用された。日本の国際社会への参加が進むにつれ、外交上および経済上の互換性の必要性から必然的な帰結だったと言える[280]。

岩倉使節団の外遊中、岩倉は自らが目の当たりにした近代化された欧米の文明についての感想を書いた手紙を日本に送っており、岩倉自身が断髪・洋装化した姿を写した写真が同封されていた。岩倉の写真に影響を受けた旧公家華族たちは次々と断髪し、日本の最も伝統的で古風な部分がビジュアル的に近代化しはじめた[281]。

明治6年(1873年)3月20日に天皇も断髪した。天皇はいつも通り髷を結び白粉をして、御学問所に出御したが、勅諚によりまず侍従有地品之允が髷を切り、次に侍従長米田虎雄と侍従片岡利和が交代で天皇の髷を整えた。天皇が奥に戻ってくると、女官たちは散髪して様変わりした天皇の姿に驚愕したという[282]。天皇の断髪が新聞で報道されて以降、断髪する国民が後を絶たなかったという[283]。

岩倉使節団帰国直後の頃の明治6年(1873年)10月に内田九一が三度宮中に召し出され、同年6月に制定されていた御軍服の正装および略服を着用しての天皇の写真撮影が行われ、数種類のポーズで撮影された。この頃には天皇は口髭も蓄えていた。この撮影の際、内田は椅子に腰掛けていた天皇の姿勢を正すために、傍に寄り、天皇の頭に手を触れた。当時は一般庶民が玉体に触れるなど論外であり、近侍の者が内田の無礼を責め、厳罰を加えると怒鳴ったが、天皇は微笑して「写真撮影の際はわが体といえども彼の手中にある。咎めるには及ばない。」と述べたという[284][285]。

- 明治6年(1873年)10月に内田九一が撮影した明治天皇の写真

撮影された天皇の写真は、全国の各府県に伝達された。同年12月に写真が到達した宮崎県では、道筋を掃除して「臨幸」として迎えている。とはいえ、当時の奉置の様子は、祝日に掲示して自由に参観させるという形式が多かった。のちの学校への下賜に先だって、祝祭日を通じて緩やかに浸透していった[286]。

このように天皇は近代化の象徴としての天皇像が求められ、天皇も柔軟に応えた。そして、その姿は行幸と写真という新しい方法で広められていった[286][287]。

しかしその後、1880年代になると天皇の写真嫌いが強まっていった。天皇は、写真機を通して肖像を撮り、それを交換するという西欧的な習慣に違和感を覚えていた。それが後に公式写真の撮影をしなくなった原因になった[288]。

六大巡幸

[編集]西郷隆盛の推進により、明治5年(1872年)5月23日から7月にかけて天皇の九州・西国巡行が1行われた。六大巡幸の最初に数えられる巡幸である。西郷にとって、この巡幸は、天皇が地理・人民・風土などを視察によって学び、将校に率先して艦船を指揮して沿海を巡覧することにより、自らが望む武人的・近代的な君主像に天皇をさらに成長させ、それを国民に宣伝することで、政府の方針を知らない人民にも「開化進歩」を知らしめることにあった[289]。

この巡幸の成功で、その後も明治9年の東北・北海道巡幸、明治11年の北陸・東海道巡幸、明治13年の甲州・東山道巡幸、明治14年の山形・秋田・北海道巡幸、明治18年の山口・広島・岡山巡幸と、6回にわたって巡幸が行われた[290]。

巡幸において天皇は、鳳輦に乗って大名行列のように重々しく移動するのではなく、燕尾服の洋服や軍服を着用し、少数の臣下だけを伴い、騎馬、馬車、乗艦などを組み合わせた機能的な移動を行った。これにより、天皇の武人的・近代的君主のイメージ変化が促された[291]。

また、巡幸では偽装された外観で天皇の眼を楽しませることも行われなかった。明治11年の北陸巡幸の際に宮内省が出した御巡幸御用掛心得書には、巡幸の目的はありのままの飾らない民情を天皇が御覧になることにあり、虚飾のため無益な費用をかけて地方人民を苦しめることは聖意ではないことが示されている。巡幸のため地方費や町村費を増加させるのはもっての外であり、巡幸によって人民の営業を妨げてはならぬこと、行列の拝観は自由であるが、往来を止めることは不要であると通達されている[292]。

そのため天皇は巡幸によって、ありのままの国と民の姿を視察できた[268]。天皇自身も積極的に民情を知ろうとした。北陸巡幸の際新潟県出雲崎の行在所で、蚊が多かったため侍従が例刻より早めに蚊帳に入るよう勧めたのに対し、天皇は「巡幸は専ら下民の疾苦を視るにあり、親ら艱苦を嘗めずして争でか下情に通ずるを得べき、毫も厭う所なし」(巡幸の目的は庶民の悩み・苦しみを視察することにある。朕自らがその辛さを味わうことなしに、どうして庶民の気持ちを知ることなど出来ようか。これしきのことは何でもない)と述べて断っている[293]。

巡幸先各地で、天皇はその土地の物産品と、学校の授業の視察を欠かさず、また野営地のある場所では必ず部隊を閲兵した。巡幸を通じて近代日本の将来は産業、教育、軍隊にかかっていることを理解したのである[294]。

6大巡幸の意義としては、日本の精神的統一事業だったということができる。そもそも明治維新とは日本を近代統一国家と為すための改革であり、明治初期に行われた改革の多くが国家統一事業である。廃藩置県により封建領主割拠体制を終わらせ国土を統一、学制発布により小学校を全国民共通の教育スタートラインとして統一、出身身分を問わず男性国民を対象とした徴兵制により統一された近代国民軍を作り、地租改正で全国の税制を統一して地方ごとの軽重をなくした。巡幸もそうした国家統一事業の一環として位置づけられるべきものであり、それは精神面の統一だった。巡幸は国民にもっとも深く天皇に親近させ、皇室に親しむ機会を与えるものに他ならず、皇室と国民は近づけば近づくほど親しくなり、国民は天皇の恩沢をしみじみと感じたからである[295]。

天皇が当時の日本人としては立派な体格であったことも、行列を拝観する国民に天皇の頼もしさと力強さを感じさせるのに奏功した[295]。精神面以外では、巡幸によって当該地域の道路・建築・産業・教育などのインフラ整備が加速されたり、荒廃した名勝旧跡の保護のきっかけになったりした[296]。

- 六大巡幸

西郷隆盛との思い出

[編集]

西国巡行終盤の明治5年7月4日に天皇が四国・丸亀に行幸した際、東京からの知らせで旧薩摩藩兵が大半を占める近衛兵の間で衝突が起きたとの報告が入り、西郷隆盛はこれを沈めるべく、弟従道とともに一足早く東京へ戻った。天皇が東京に還幸した頃には、すでに西郷は近衛兵の鎮めることに成功しており、天皇はそれを労って西郷を陸軍元帥に任じた[302]。巡幸で西郷隆盛が常時天皇に随伴したことは、天皇が西郷から大きな影響を受けるきっかけになった[303]。

明治6年(1873年)4月29日、天皇は近衛兵約2800人を率いて皇居を出発し、演習が行われる千葉の大和田原(現・習志野)までの30キロ近い行程を乗馬で抜剣して進んだ[304]。西郷隆盛も近衛都督・陸軍元帥として同道したが、肥満して馬に乗れない西郷は、その間ずっと徒歩で供奉し、その西郷の行動に、天皇は感銘を受けた[305][303]。

その日の夜は暴風雨となり、天皇は演習地に天幕を張って将校や供奉員とともに野営したが、その時騎兵小隊長を務めていた人物の回想によると「夜中に陛下のテントが吹き飛んだといふことを聞きましたから、そら大変と言って直に駆け付けて参りますと、まだ吹き飛んでしまつたのではございませぬが、宮内省の人夫が網を引つ張たり」しており、天皇のテントは「雨は漏る、水は這入る」という有様だったが、「陛下は泰然として少しも御騒ぎ遊ばさずにおいでになりました」というが、夜中に「西郷隆盛が陛下の御前へ出て『陛下如何』と申上げますと陛下は『随分風も強いが雨が漏るのに困る』と仰せられた」という。他の将兵の前では毅然としていても、西郷には弱音を漏らすことがあったようである[304]。

翌30日に雨が上がった大和田原で野戦演習が行われ、騎乗する天皇の傍らには西郷の姿があった。演習が行われた大和田原は、天皇により習志野原と命名され、以降陸軍操練場と定められた[306]。

その後も西郷は、天皇の輔導に努めた。ある日、天皇が落馬して「痛い」と言った時、西郷に「どんな事があっても痛いなどとはおっしゃってはいけません」と叱られたことを天皇は後に語った[307]。この時期の西郷との思い出を、天皇は「あの時に西郷がこういった」「かような折に西郷はこうした」と、生涯にわたって懐かしんだ[308]。天皇の武人的変化は、西郷の個性によって、さらに促進されることとなった[307]。

学制発布

[編集]明治5年8月1日(1872年9月3日)に日本最初の公立図書館書籍館ができたのを機として、翌2日(9月4日)に天皇は学事奨励、学制の制定に関する被仰出書を出し[309]、その中で「自今以後一般人民邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめんことを期す」との聖旨を表明した[310]。

聖旨に基づき太政官が日本の公教育の始まりとなった学制を発布し、日本において普通教育制度が始まった[310][311]。

学制は、学校を大学校・中学校・小学校の三等制にし、日本全国の学区を8大学区に分け、各大学区に大学校を1校設立し、1大学区を32中学区に分けて、各中学区に中学校を1校を設立し、1中学区を210小学区に分け、各小学区に小学校を設置することで、全国に8つの大学校、256の中学校、5万3760の小学校を設置するものと定めている。そのため、学制の公布以降、日本全国で小中学校が急ピッチで建設されていき、明治12年までには小学校2万8035校、就学児童は221万6007人に及んだ。学生発布の明治5年時と比較すると学校数は1万5467校、就学児童数は102万7639人も増加している。また師範学校や中学校も急速に増加し、これらは同じ時期までに196校、生徒1万4512人を数えた[312]。廃藩置県で藩校は廃され、私塾や寺子屋の類も順次廃業が進み、小学校が全国民共通の普通教育のスタートラインとなり、身分階層や男女の別なく全国民に等しく開かれた単一の学校体系が生まれた[313]。

全国を8つの大学区に分けたり、大学・中学・小学校という三等に区分したり、小学校在学期間を6歳から13歳としていることや、6歳前の幼稚小学の制度などは、フランス学制の影響が認められる[311]。また、大学区内に督學局を設け、文部省との連携で管内の学校運営全般を指導監督する教育行政システムや、小学校教員を養成するための師範学校の創設などもフランスの影響と思われる[311]。就学費用が受益者負担なのもフランスと同じだが、当時アメリカとプロイセンが世界に先駆けて行っていた小学校の無償化は、当時の日本の財政事情ではまだ不可能であり、その実現にはさらに30余年が必要であった[311]。

学制は、単一制度の小学校を、その後の全ての上級教育機関の基本階梯として義務付けたが、これは国民が等しく同じ初等教育を受けるという教育の機会均等という民主的理念に照らして大きな意義があった[314]。それはアメリカの学制と同じシステムであり、いわば「単線型教育体系」というべきものである[314]。これに対して欧州諸国では19世紀後半から20世紀に至っても、支配階級と庶民を分ける必要から、中等教育が独自の初等予備教育を行う付属の学校を持つ教育体系と、一般の初等教育・職業教育の教育体系の二種が存在するという「複線型教育体系」が一般的だった[314]。初等教育の一元化に限れば、日本の「学制」は、ドイツに48年、イギリスに72年、フランスに87年先行していた[315]。

アレクセイ大公の来日

[編集]

ロシア皇帝アレクサンドル2世第4皇子。大公。海軍軍人で海軍上級大将まで昇進。写真は1871年アメリカ撮影

ロシア皇帝アレクサンドル2世の第4皇子アレクセイ・アレクサンドロヴィチ大公は、明治4年(1871年)からフリゲート艦「スヴェトラーナ」で訪米。帰路に大公はアジアに回航し来日を希望したため、天皇の招待を受けて公式訪問が決まった。エディンバラ公に続く2人目の国賓であり[317]、有栖川宮熾仁親王が筆頭の接伴係に任命されて接待の準備にとりかかった[318]。

天皇が大公を引見したのは10月17日(11月17日)だった。エディンバラ公の先例を踏襲し、天皇は熾仁親王と共に大広間の上段に立礼で迎え、大公は天皇と同じ段の向かい合った席に招かれて会談した[319]。翌日に天皇は返礼として大公が滞在する延遼館に初めて行幸。これが先例となり、以降国賓が宮中に参内すると滞在先への天皇の返礼の行幸が行われるようになった[320]。10月21日(11月21日)には天皇と大公は同じ馬車に乗って日比谷陸軍操練所へ向かい、馬車から閲兵を行った[320]。皇居に戻ると御学問所代で茶菓子が供され、この際に大公は美子皇后にも拝謁し、皇后は初めて西洋人を目にしたと言われている[318][321]。

10月25日(11月25日)に天皇と大公は汽車で横浜駅に移動し、そこから馬車で横浜港に向かい、停泊中の日本軍艦龍驤とロシア軍艦スヴェトラーナに相互に乗艦し、日本艦隊6隻を閲艦。またスヴェトラーナで昼食を供された。天皇が外国軍艦に乗艦するのも、外国人と食事を共にしたのもこれが初めてだった[321]。ブラックによれば大公は「宮廷馬車で陛下と同席が許された最初の外国人」であるといい、天皇がロシア艦に行幸したのは「これまでにミカドの示したヨーロッパ式儀礼のうちで、一番驚くべき進歩の徴(しるし)だった。」と記している。また「私の記憶に間違いがなければ、陛下が公衆の面前で、日本の礼装をした最後の機会だった」という[321]。

琉球王国から琉球藩へ

[編集]清国の冊封を受けながら実質的には薩摩藩支配下だった琉球王国について、日本政府は明治初期より日本領と認識していた。明治2年(1869年)2月に京都府が天皇の東幸についての告諭の中で「(天皇の)深思ノ思召ハ蝦夷琉球ノハテトモ日本ノ土地ニ生レシ人々ハ赤子ノ如ク」という言葉を使用していることからもそれが分かる[322]。廃藩置県後の明治5年1月に大蔵大輔井上馨は、琉球について日本本土の諸藩と同様に版籍を収納し、その所属は日本にあることを内外に明示すべきことを正院に報告。同月、鹿児島県参事大山綱良は、琉球駐在県役人を通じて、王政維新以来、琉球国王がいまだに天皇への拝謁を行っていないので国王はただちに維新慶賀の使節団を東京へ送るよう琉球に命じた[323]。

琉球国王尚泰は了承し、維新慶賀使を9月3日に東京へ送った。慶賀団は9月14日に天皇に拝謁。尚泰は使節団に持たせた書簡の中で遥南方の島にて伏して維新の盛事を聞き及んで喜びに堪えない旨を表明、これに対して天皇は長らく薩摩属国であった琉球が朝廷に忠誠を誓うことを満足に思うとの勅語を下賜するとともに、尚泰を琉球藩王および華族に任じる詔を与えた。日本本土では「藩」はこの前年の廃藩置県で解体されていたが、琉球でのみ藩を復活させたのは、ゆくゆくは廃藩置県と同じ過程で琉球を日本政府の統治下に収めるための暫定的な処置だったからといえる[279]。

幕末に佐賀藩の尊王攘夷志士として活躍、維新後参与・制度事務局判事・参議を経て、1871年に外務卿。征韓論論争で一時下野したが、宮中に入って宮中顧問官、枢密院副議長等歴任。1884年伯爵。1892年第1次松方内閣内相。

尚泰が天皇から琉球藩王に任じられたのを機に、外務卿副島種臣は東京駐在の外国公使に対して日本が琉球について全権限を有することを通達。しかし清に琉球の宗主権を手放す意思はなかった[324]。

明治6年(1873年)3月9日に副島に対し、前年に起きた台湾に漂流した琉球の宮古島の島民54人が台湾原住民パイワン族に虐殺された事件「宮古島島民遭難事件」についてその罪を清に糾明すべきことを命じる上諭を出した[324]。この意図は琉球島民が日本人であることを清に認めさすことにあった。また間接的には清が台湾全島を領有しているというなら「生蕃人」(清国は台湾原住民のうち漢族に同化した者を「熟蕃」、漢化していない者を「生蕃」に分類していた)を罰することによってのみそれが証明できるという、清の台湾領有権主張に対する異議申し立てでもあった[324]。

北京に到着した副島は、清当局と各国公使が皇帝謁見の礼式で膠着状態になっていることを知った。各国公使は西洋の外交慣例に従って清国皇帝に立礼で公使を迎えることを要求したが、清側は皇帝は世界で最も尊い存在であるので立って出迎えなど以ての外であり、逆に各国公使に額を地に叩きつけて皇帝に跪礼する三跪九叩頭の礼を要求して対立していた。副島も清当局から三跪九叩頭を求められたが、副島は自分は天皇の代理であり、天皇の威信に関わる跪礼は応じられないと断った。中国古典に詳しい副島は終始中国の聖賢の教えを引用しては自己の見解の裏付けに使った。西洋の外交礼式を押し付けてくる西洋諸国の使節団に対して、中国の古典を引用して反論する副島は清皇族恭親王奕訢の関心を得たらしく、6月29日に至って副島は各国使節に先駆けて跪礼はしなくてよいとされて三拝の礼で皇帝の謁見を受けている[325]。

6月21日に外務大丞柳原前光が総理衙門(清国外務省)で「生蕃」懲罰についての交渉に当たったが、その議論の中で清国は清の支配は台湾全島に及んでおらず「生蕃」は支配下にないと認めた。この発言は「生蕃」地域は無主地であり、「生蕃」の征伐軍を挙げても清は無関係である言質となった[326]。

帰国した副島一行は、凱旋将軍のように日本各地で歓迎され、7月27日に天皇に拝謁して清皇帝の復書を捧呈、天皇は副島の労をいたわって酒饌を下賜した[327]。

明治6年予算紛糾と征韓論論争

[編集]廃藩置県後に導入された太政官三院制の下で各省庁の権限が強化されたため、各省庁が自主的な政策運営に乗り出し省庁間の政策競合化の現象が生じた。特に明治6年(1873年)は留守政府の開明政策が多く展開された年だったためにそれが顕著となった。徴兵令を布告して近代国民軍の形成を目指す陸軍省、学制を発布して普通教育普及を目指す文部省、司法職務定制を定めて日本各地に裁判所を設置し司法権の地方官からの回収を目指す司法省などが、各々の政策の実行のために大蔵省に予算を要求した[328]。

岩倉使節団に参加中の大蔵卿大久保利通の留守を預かる大蔵大輔井上馨や大蔵少輔事務取扱渋沢栄一ら大蔵省首脳部は緊縮財政方針だったため、多額の予算を要求する他省庁と衝突が絶えなかった。特に明治6年度予算をめぐる紛議は深刻化し、司法卿江藤新平が大蔵省の厳しい査定に反発して辞職を表明する騒ぎになり、本来各省庁の調整を行う正院は、三条実美と大隈重信を軸としていたこともあり、有効な仲裁者となりえず、5月には痺れを切らした井上や渋沢ら大蔵省首脳部が辞職した[329]。この予算紛糾は留守政府の限界や太政官三院制の抱える矛盾などが一気に噴出したもので、そのしこりが直後に始まる征韓論論争の底流にあったといえる[329]。

朝鮮国王高宗の父大院君が摂政として実権を掌握していた当時の朝鮮は、鎖国に固執し、交易・外交関係を求める日本に門戸を閉ざし、日朝関係は悪化を続けていた。そんな中の明治6年(1873年)7月に対馬人以外の日本人が朝鮮の倭館に出入りしていることが発覚したとして、朝鮮政府が倭館の前に日本を侮辱するような内容の「潜商禁止の令」を掲示する事件が起き、日朝関係が緊迫化[330]。日本中で朝鮮に対する怒りの声が巻き起こり、朝鮮出兵の呼び声が高まった[330]。

天皇は情勢を憂慮し、太政大臣三条実美に事件処理の勅命を下した。閣議を招集した三条は、朝鮮にいる日本人居留民保護のため陸海軍の小部隊の派遣を提案したが、西郷隆盛は今にわかに軍を派遣すれば朝鮮人民は日本に併呑されるのではないかという猜疑心を持つに違いなく、それは我が朝廷の意に反するところなので、まずは全権使節を派遣して朝鮮を説諭し、もし朝鮮が聞き容れず、使節に無礼を働くようなら、その罪を天下に鳴らし、朝鮮を討てばよい、その使節には自分がなると主張した[330]。

閣議に出席した留守政府高官たちは、ことごとく西郷を支持したが、この時には岩倉使節団に参加している政府高官が不在だった。三条は岩倉に早期帰国して閣議に加わるよう求める電報を打ったが、8月3日に西郷が三条に書簡を送り、閣議の結果を断固実行に移すことを要求。三条から返信がないのに苛立った西郷は、8月16日に直接三条のもとを訪ねて次のように論じた。もし岩倉の帰国を待っていたら時機を逃がすことになる。使節を送れば朝鮮は必ず使節を殺す。それでこそ軍隊を派遣しその罪を鳴らす名目が立つ。昨今の国内情勢は内乱の発生を望むかのような兆しが満ち満ちている。この際国内に鬱積した怒りの切っ先を外へ転じて、以て国威を海外に発揚すべきである[331]。西郷の熱弁を前に三条は、西郷を思いとどまらせるのは無理と判断し、8月17日にも閣議を招集して西郷の提案通り朝鮮への使節派遣を決定した[331]。

一方天皇は8月5日に皇后とともに避暑のため神奈川県箱根宮ノ下へ移っていた。元来政務に熱心な天皇は私的な理由で東京を離れることを嫌ったが、明治6年夏の東京の酷暑は尋常ではなく、さすがの天皇も参ったようである。そのため政府閣僚らは裁可を仰ぎに箱根まで行かねばならなかった[331][332]。8月19日に三条が宮ノ下を訪れ天皇の拝謁を受けた。天皇と三条のやり取りは不明だが、最終的に天皇は、西郷の朝鮮派遣の件は岩倉の帰国を待って閣議で十分な議論を尽くし、その上で朕に報告せよ、という聖断を三条に与えている。三条は使節派遣を閣議決定しながらも揺れ動いており、岩倉が早期帰国して意見を述べてくれることに期待していたから、聖断に胸をなでおろして東京へ帰り、西郷に勅命を伝えた。岩倉の帰国を待てという勅命が天皇自身の決断か、三条の説得の結果出されたものかは不明である[333]。

9月13日に岩倉が帰国。それ以前に帰国した木戸孝允が9月上旬に三条と会談し、内政優先から使節派遣に反対していたが、当時木戸は体調を崩していたため、岩倉は木戸より大久保に期待し、彼を参議に引き立てようとした[334]。大久保は当初参議就任を渋っていたが、副島も参議にすることを条件に承諾(西郷派に回る可能性が高かった副島を大久保が参議に推した理由は不明)。10月中旬に天皇は岩倉の奏請に応じて大久保と副島を参議に任じた[334]。

顔ぶれがそろうと10月14日に閣議が開かれた。岩倉は外交上の3つの懸念事項として、樺太、台湾、朝鮮を挙げ、樺太問題が先決すべき外交問題と論じたが、西郷は朝鮮の事件が最重要と主張して対立。4人の参議(板垣退助、後藤象二郎、副島種臣、江藤新平)が西郷支持、3人の参議(大久保利通、大隈重信、大木喬任)が岩倉支持で政府が真っ二つに割れた[335][336]。

論争中、三条が病気になったので天皇は医師団を三条邸に派遣するとともに、10月20日に自らも三条邸に行幸して見舞った。天皇は政治的空白を作るまいと、その足で岩倉邸にも行幸、岩倉を太政大臣代理に任じた[335][337]。これにより岩倉が政局をリードするようになった[337]。10月23日に岩倉は征韓論について「臣その不可を信ず」という意見書を奏上[337]。その中で岩倉は次のように論じた。維新以来4、5年しかたっておらず、いまだ国の基盤は不安定である。軽々しく外国と紛争を起こしている場合ではない、朝鮮との戦争は使節の到着とともに勃発することが予期される。したがって使節派遣は国力が充実するまで待つべきである。さもなくば大惨事を招く[338]。

10月24日に天皇は宸翰の勅書を発して親裁を下し、岩倉の意見に支持を与えた。これにより全ては決した。西郷ならびに西郷を支持した参議4人(板垣、後藤、副島、江藤)は病気を理由に辞任。天皇はこの論争に心を痛めたが、朝鮮をめぐる危機はひとまず収束した[338]。

西郷と西郷支持の留守政府高官の多くが下野した結果、政府内では大久保の権勢が突出。大久保は明治6年に内務省を新設して内務卿に就任し、事実上の大久保政権が発足[339][340]。大久保は、岩倉具視、伊藤博文、大隈重信の協力・補佐を受け、征韓論論争の余波をできる限り取り除くべく、行政改革に着手、参議と省卿を分離したことが各省の独走を招いて予算紛議のような事態を招いたことから、参議・省卿兼任制に変更した[341]。

しかし西郷下野の影響は深刻だった。西郷支持派が多い近衛兵の脱走、帰郷に歯止めがかからず、その中には天皇の侍従を務めた島義勇や村田新八も含まれた[342]。西郷辞職の翌日に天皇は篠原国幹以下佐官将校クラスを小御所代に召したが、篠原らは応じなかった。10月下旬に天皇は再び140余名の近衛将校を召したが、病気を理由に参内しない者が多かった。まばらに集合する近衛将校団を見た天皇は憂慮の念をもらしている(『明治天皇紀』)。天皇の権威の失墜は隠しようがないものだった[343]。

明治6年には天皇はこれ以外にも様々な不幸に見舞われた。特に辛かったのは権典侍葉室光子が明治6年9月18日に明治天皇の第一皇子を儲けるも即日薨去し、光子も産後に容体を悪化させて4日後に死去したことであった。さらにその直後橋本夏子が第一皇女を儲けるも死産だったうえ、夏子も産後の容態悪化で死去した[344][343]。天皇は悲しみのあまりしばらく酒にふけった[343]。

さらに同年5月5日には女官の火の不始末が原因で皇居が焼失する事件が起きた。皇居の前身である旧江戸城は安政6年(1859年)10月の火事で本丸、ついで文久3年(1863年)6月の火事で西丸が焼失。いずれも再建の普請が実施されるも、西丸普請中に本丸が再焼失し、本丸再建は断念されたため、慶応4年(1868年)に江戸城が皇居となった際には西丸が残るのみだった。この火事でその西丸も焼失したということである[345]。幸い天皇皇后は無事であり、三種の神器も難を逃れたが、多くの官庁が被災するなど甚大な被害があった。西丸跡地に新皇居明治宮殿が完成したのは明治22年(1889年)であり、それまで天皇は赤坂離宮を仮御所として政務に臨んだ[346][347]。仮とはいえ当面の天皇の住居、公務の場となる以上それに見合った修繕を施す必要があったが、質素を旨とする天皇はその経費として5万円を上限に定めた。天皇はそれを徹底するため三条太政大臣に勅を下し、仮御所修繕のことで民に負担をかけぬよう命じた[346]。

地租改正

[編集]

明治6年(1873年)7月28日、天皇は正院がまとめた地租改正法案を裁可し、自らの上諭を付して布告した。天皇の上諭部分の内容は以下のとおりである。「朕惟フニ(思うに)租税ハ國ノ大事、人民休戚ノ係ル所ナリ(人民の幸・不幸に関わるところである)。従前其法一ナラス(従来の制度は統一的でなく)、寛苛輕重率ネ其平ヲ得ス(軽重あって概ね不公正だった)。仍テ(よって)之ヲ改正セント欲シ 乃チ(すなわち)所司ノ群議ヲ採リ、地方官ノ衆論ヲ盡シ(つくし)、更ニ内閣諸臣ト辨論裁定シ、之ヲ公平畫一(画一)ニ歸(帰)セシメ 地租改正法をヲ頒布ス。庶幾クハ(こいねがわくは)賦ニ厚薄ノ弊ナク(租税に厚薄の弊害がなくなり)、民ニ労逸ノ偏ナカラシメン(民の負担に偏りがないようにしたい)。主者奉行セヨ。」[348]。

当時法律には上諭(勅語)は付されないのが一般的であったが、地租改正法には上諭が付されており、地租改正がいかに重視されていたかを物語る[349]。

地租改正の具体的内容の要旨は次の4点である。1、地券調査により「土地ノ代価」を確定し、地租の税率は「土地ノ代価」の100分の3とし、天災等の場合を除き豊凶によって増減はしない。2、地租の納付方法は金納。3、地租の課税単位は村全体ではなく土地所有者個人。4、地価の課税標準である「土地ノ原価」は、一定面積の耕地の収穫高から必要経費(種肥代)と、予定される新地租と村入費(村税)を控除して利益を求め、これを地方慣行の利子率で資本還元して地価を求める[349]。

地租改正には非常に大きな意義があり、江戸時代の年貢制度と比較すると、以下の5点が改善された点である[349]。

- 納税義務者、課税標準、税率といった税に関する基本的事項が法定されているため、江戸時代のような為政者の恣意の余地はなく、租税法律主義による予測可能性と法的安定性が確保されている

- 納税義務者は土地所有者個人なので、村全体が連帯して納税義務を負わされることはなく、自己の納税さえすればよく、責任の所在が明確になったこと。

- 課税標準が地価であり、税率が3%に固定されているため、年貢より歳入として安定している。

- 納付は金納であるため、米納のような納税者の輸送の負担がない。

- 法律の適用は全国一律なので、各藩領や幕府領でバラバラだった江戸時代と違って特定の地域が異なる扱いを受けることはない。

他にも、地券調査により全国の土地が測量された結果、これまで把握されていなかった土地を含め土地の形状や境界が正確に把握されるようになったこと、地券発行に際して土地台帳が作成されたことで、土地私有化や土地取引自由化と相まって、土地管理や民間の土地取引が推進されたこともメリットとして挙げられる[349]。

地租改正は江戸時代の年貢制度を抜本的に改革するものとなったが、導入への抵抗はほとんど見られず、比較的スムーズに移行された。すでに版籍奉還と廃藩置県によって藩主・藩士による土地支配体制が崩壊していたため、地租改正が行われやすい環境が整備されていたことが理由として挙げられる[349]。

ジェノヴァ公来日

[編集]

サルデーニャ王カルロ・アルベルトの第2王子初代ジェノヴァ公爵フェルディナンド・ディ・サヴォイアの長男。イタリア国王ウンベルト1世の王妃マルゲリータは姉[350]。写真は1872年時。

日本の三人目の国賓となったのは、明治6年(1873年)8月、世界一周旅行中に来日したイタリア王室サヴォイア家の一員である第2代ジェノヴァ公爵トンマーゾ・ディ・サヴォイアである。

ジェノヴァ公が横浜に到着した明治6年8月23日、天皇は避暑のため箱根に移っていたが、東京還幸後の9月1日に赤坂離宮でジェノヴァ公を引見[351]。ジェノヴァ公は天皇が洋装で迎えた最初の国賓である。9月8日に天皇とジェノヴァ公は日比谷陸軍操練所で飾隊式(後の観兵式)を閲兵した後、皇居・吹上御苑の瀧見御茶屋で午餐を取ったが、これは外国からの賓客に対して天皇が初めて行った宮中招宴である[352]。振舞われたのは西洋料理であり、児玉定子はこの時以降宮中招宴は現代に至るまで全て西洋料理(フランス料理)となり、西洋礼式をもって行われるようになったと述べている。またこの午餐会の間、前庭では海軍軍楽隊が西洋音楽を演奏したが、これも宮中に西洋音楽が入るようになった端緒である[352]。

イタリア代理駐日公使バルツァリーノ ・ リッタ伯爵は、本国の外務大臣エミリオ・ヴィスコンティ・ヴェノスタ侯爵に宛てた報告書の中で、「公式訪問最終日には、天皇陛下、ジェノヴァ公爵殿下、殿下の軍事系家臣らと、在日公使館の諸外国首脳部向けに朝食会が催されました。信任状を手にそこへ派遣された各国外交官がミカドと共に宴会場で座していたのは初めて」だったとして、日本政府は他の欧米列強よりむしろイタリア王国に共感を感じているという印象を書いている[353]。公式訪問後のお忍び旅行も含めて約2カ月日本に滞在したジェノヴァ公は、天皇や岩倉具視らと親交を結んで離日した[354]。

台湾出兵

[編集]

台湾「生蕃人」による琉球島民殺害事件をめぐり、明治7年(1874年)1月に大久保利通と大隈重信は生蛮問罪について調査した台湾蕃地処分要略をまとめ、その中で清国政府の声明によれば、台湾「生蕃」地域はどこの国にも所属していない、従って邦人が受けた暴行に対する報復は日本政府の義務であることを指摘した[356]。3月には大隈、参議兼外務卿寺島宗則、駐清国公使柳原前光、陸軍大輔西郷従道が大隈邸に集まり、台湾出兵について具体的に立案された[357]。

政府高官の中では木戸が台湾出兵に反対して辞職を表明したが、木戸以外に反対論はなく、天皇も台湾出兵に強い関心を示し、4月3日に大隈を召してこれまでの経緯を説明させるとともに、4日に従道を台湾蕃地事務都督、5日に大隈を正院の台湾蕃地事務局長官に任じ、6日には従道に対して台湾蕃地処分について「我国人ヲ暴殺セシ罪ヲ問ヒ相当ノ処分ヲ行フベキ事」を命じる勅書を出した[357]。またこれと別の特諭十款の中で天皇は次の大要を論じた。生蕃人を自儘に放任すれば、その害極まるところを知らない。「今朕が膺懲(外敵討伐)を行ふの意は彼の野蛮を化して我が良民を安んずるに在り、汝此の旨を体し、事を為すに際しては恩威並び行ふべし、鎮定の後は土人を教導して開明に向はしめ、我が政府との間に有益なる事業を興さしむべし」[357]。

従道は、長崎で出撃準備を整え、5月2日に4隻の軍艦に分乗した海陸諸兵千余人を台湾社寮港へ送り、5月17日に自身も台湾へ向かった。日本軍は台湾の酷暑のため熱病に苦しめられたが、生蕃討滅作戦は順調に進み、戦勝を収めた[358]。

天皇は、台湾出兵の事後処理のため、8月1日に大久保を全権弁理大臣に任じて清国に派遣。交渉は難航したが、10月31日に日清間に条約が成立。その内容は、清国は日本の征蕃を義挙として認める。清国は日本人被害民に賠償金を支払う。清国は日本が台湾で修造した道路、建築した家屋の費用を報償する。両国間で交わした敵意ある公文書はことごとく破棄する。今後清国は台湾生蕃を取り締まり、航海の安全を確保する等であり、日本の要求をほぼ清国が受け入れる形となった。また清国は琉球人を「日本人」と表現するのを許したため、琉球を日本領と暗に認める形になった。条約締結を受けて日本の部隊は12月20日に台湾から撤収した[359]。

天皇は12月9日に帰国した大久保と、台湾出兵で活躍した将官に謁を賜って一同の尽力を称え、13日には宮内卿代理・宮内大輔万里小路博房を通じて、大久保に御手許金から1万円を下賜した。大久保は清国との交渉が成功したのは、自分ひとりの功績ではなく、皇上の明威と廟堂の謨猷(計略)に因るものとして拝辞したが、天皇が受け取るよう強く求めたため、ついに大久保も拝受した[359]。

立憲政体樹立の詔

[編集]明治8年(1875年)に毎月定められていた福羽美静、元田永孚の進講のほか、新たに出仕を命じられた西村茂樹等の進講も受けるようになり、天皇の学ぶ学問に『輿地誌略』など新たな学科が加わった[360]。

同年1月21日には権典侍柳原愛子が第二皇女を出産。天皇は無事の出産に安堵し、皇女に薫子の名を与えた。住居が梅御殿であったことから梅宮と呼ばれたが、生後数か月で脳疾を患い、侍医たちの懸命な治療もむなしく、1年半足らずで薨去した[361]。

同年4月4日東京隅田川沿い小梅村にあった徳川昭武の水戸徳川邸に行幸し、明治維新の原動力となった水戸学の発展に尽くした徳川光圀や徳川斉昭の遺文や絵画を天覧。昭武と親族たちも謁を賜り、その中には斉昭生母補子の姿もあった。天皇は光圀と斉昭の尊皇の功績を称え、その志を継ぐようにとの勅語を昭武に下した。水戸徳川邸の桜を天覧した際に天皇は「花ぐはしさくらもあれどこのやどの代代のこころをわれはとひけり」という、満開の桜以上に水戸徳川家の代々の尊皇の志に最も感銘を受けたという和歌を詠んだ[363][364]。墨田川では60隻もの船が漁獲を競う投網漁を天覧して楽しんだ[363]。同日に尾張徳川邸にも行幸し、徳川慶勝らにも謁を賜った[363]。

大久保利通は、政府を立て直すため下野中の木戸孝允に復帰を働きかけ、明治8年3月の大阪会議で大久保が漸進的に立憲体制を作ることを承諾したため、木戸は同じく下野中だった板垣退助と共に政府に復帰[365]。大久保、木戸、板垣、伊藤博文の四参議が政体取り調べとして立憲政体を目指す詔勅の起草にあたり、特に伊藤の信任厚き法務官僚井上毅が草案の調査・作成を主導。天皇はその草案に基づき、4月14日に正院において『立憲政体樹立の詔』(『漸次立憲政体樹立の詔』とも[365])を交付した[366]。

「即位ノ初首トシテ群臣ヲ會シ五事ヲ以テ神明ニ誓ヒ國是ヲ定メ萬民保全ノ道ヲ求ム幸ニ祖宗ノ霊ト群臣ノカトニ頼り以テ今日ノ小康ヲ得タリ顧ニ中興日浅ク内 治ノ事更ニ振作更張スヘキ者少シトセス朕今誓文ノ意ヲ擴充シ茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ廣メ大審院ヲ置キ以テ審判ノ権ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民 情ヲ通シ公益プ圓り漸次ニ國家立憲ノ政體ヲ立テ汝衆庶ト倶ニ其處ニ頼ント欲ス汝衆庶或ハ舊ニ泥ミ故ニ慣ルルコト莫ク又或ハ進ムニ軽ク爲スニ急ナルコト莫ク 其レ能ク朕カ旨ヲ髄シテ翼賛スル所アレ」[367]という内容であり、五か条の御誓文の意を拡充して立法機関の元老院、司法機関の大審院を設置し、また地方官を召集して民情を通じ公益を図り、漸次に国家立憲の政体を立てるので、国民は守旧的もしくは急進的になりすぎぬよう戒めたものであった。

この詔勅により太政官の行政機構の改革が行われ、左院・右院は廃止、正院のみ行政組織として存続し、五箇条の御誓文の精神に則り、立法機関として元老院、司法機関として大審院が創設された[366]。さらに地方官(府知事と県令)を集めた地方官会議が開かれることになった[365]。

明治8年6月20日に天皇は全国の府知事・県令・権令62名を赤坂仮御所に召集し、地方官会議の提唱者である木戸を議長に第一回地方官会議を開催した[369][370]。第一回会議では、現状の人民の開化の実情を鑑みて、区戸長会と公選民会はどちらが適切なのかといった議論が、民権派・漸進派・守旧派の地方官の間で白熱した他(明治8年当時、各府県は地方民会について選挙で選ばれた議員による公選民会を置いているところ、府県下の大小区長や戸長が議員となる区戸長会を置いているところ、地方民会が存在しないところなど地方によって様々であり、統一されていなかった)[371]、堤防法案をめぐって、初めての全国的な本格議論が行われ、また地方警察や道路附橋梁に関する議論などが行われている[370]。

立憲政体樹立の詔により、具体的にどの国の憲法をモデルにするかの議論も本格化し、特にイギリス流の自由主義的憲法を志向する急進派、ドイツ流の君主大権の強い憲法を志向する漸進派という分裂が生じ、後に明治14年の政変へと繋がる[372]。

江華島事件と日朝修好条規

[編集]

明治8年9月20日、対馬海峡測量を終えた日本軍艦の雲揚の短艦が淡水の探索をしていた際、江華島の朝鮮軍砲台から砲撃を受け、応戦した雲揚は砲台を破壊した。この戦闘で日本側死者1人、朝鮮側死者35人が出、朝鮮側16人が捕虜となった。その後雲揚は9月28日に長崎に帰還した(江華島事件)[373]。

同報告が日本政府に届いた9月29日は、天皇の正院臨御の定日だったため、天皇御前で閣議が開かれた。閣議はまず日本人居留民保護のため軍艦1隻を釜山に派遣することを決定した[374]。この事件をめぐって日本の世論は沸騰し、朝鮮出兵を求める声が高まった。事態を憂慮した天皇は、4月以来病気を理由に家に引きこもっていた岩倉具視を召して次の勅諭を下した。「朝鮮国に事あり。其の詳細は未だ汁べからずと雖も、思ふに是れ国家の重事、朕甚だ憂念す、汝四月以来病を以て家居すと雖も、勉めて其の職に就き、以て輔翼する所あるべし」。天皇は岩倉を内閣顧問に任じ、事件解決に尽力するよう命じた[374]。

明治6年時に征韓論に反対した木戸も、朝鮮側が攻撃を加えてきた今回は立場を変え、三条に宛てた書簡の中で次のように指摘した。明治6年の政治的動乱と昨春の佐賀の乱はひとえに朝鮮と修好関係を樹立できなかったことから生じたものである。昨年琉球島民暴殺のことで台湾討伐があったが、今回の事件はさらに深刻である。日本の国旗が侮辱されただけではない、台湾と違って朝鮮には日本人居留民がいるからだ。事件を無視できないことは論を待たない。まず第一に朝鮮を統治しているはずの清国が朝鮮を懲罰する意思があるかを確認しなければならない。確認した結果、清に懲罰の意思がなく、事件の処理を日本に委ねるのであれば、我が国は朝鮮に事の真意を問いただし、妥当な処置を取らねばならない。もし朝鮮があくまで罪を認めないなら、我が国としても行動を起こさざるを得ない。朝廷がもし朝鮮との交渉の駆け引きを自分に一任するのなら、自分は非力ながら身命を賭して皇国の威光が損なわれることのないよう尽力するだろう[375]。

天皇は木戸の考えに共感を寄せ、この問題をめぐっては大臣たちの中でも木戸に多く諮問している[376]。

井上毅、伊藤博文、ボアソナードの三名から成る事件の調査委員会が設置され、同委員会が善後処理のための訓条・内諭の起草にあたった[377]。木戸が使節に立候補したものの、病で認められず、11月9日に天皇は三条や委員会の進言に基づき、陸軍中将・参議の黒田清隆を使節に任じ、日本国旗が受けた汚辱に相当な賠償を要求するよう命じる一方、もし朝鮮が日本と友好関係を結び、貿易を促進しようという日本の考えに応じるなら、その条約をもって雲揚艦攻撃の賠償とみなし、承諾する権限を与えた。同時に、もし朝鮮政府が雲揚艦攻撃の責任を取らず、条約も結ばないなら「臨機ノ処分」を取る権限も与えた[376]。

「臨機ノ処分」について黒田に与えられた内諭では、相当の防御をして一旦対馬に引き上げて、政府に状況を報告することであるとしており、即時開戦や軽々な軍事力行使は否定されている。井上案とボアソナード案では朝鮮が要求を受け入れない場合は京城に軍隊を駐留させるといった軍事力行使も否定されていなかったが、戦争回避・内治優先論の漸進主義者である伊藤博文がこの内容に変更させたと見られる[378]。

明治9年(1876年)1月16日に江華府練武堂で黒田と朝鮮接見大官申櫶の会談が行われた[379]。

交渉中、朝鮮側はなぜ日本の君主は清皇帝にしか許されない「皇」の字を勝手に使っているのか質してきた。朝鮮が「皇」の字にこだわるのは、朝鮮が日本の隷属的な地位に置かれると思っているからである。日本側は天皇は朝鮮に宗主権を主張する意図で「皇」を名乗っているのではないと否定したうえで、雲揚艦が江華島で砲撃を受けた理由を質した。朝鮮側は日本の海兵がヨーロッパ式の制服を着用していたため米仏兵と間違えたのだとし、地方官は日本船籍であることを知らなかったという弁を繰り返すのみで謝罪しなかった。日本側は、なぜ朝鮮政府は船籍に掲げた日本国旗について地方官に通達していなかったのか、これは謝罪して然るべきではないかと追及したが、申櫶は自分は国王の一使臣に過ぎず、勝手に謝罪を行う権限はないと返答した[379]。

交渉は朝鮮側代表が数度にわたって政府と協議するとして中断させたため長引いたが、2月27日に妥結し、日朝修好条規が締結された。これにより朝鮮は開国し、日本との貿易において関税自主権を放棄し、朝鮮国内にいる日本人の治外法権を認めた。幕末以来列強諸国から不平等条約を結ばされていた日本が初めて外国に締結させた不平等条約となった。調印式後、天皇から高宗に宛てて、伝統的な絹織物のほか、回転砲一門、六連短銃一挺、神珍装金の懐中時計一個、晴雨計一個、磁針一個が贈られたが、これらは(絹織物を除いて)、アメリカが江戸幕府に不平等条約を結ばせた際に幕府に贈った物と全く同じだった。外国に不平等条約を結ばせる立場に昇格したという日本の満足感の表れだった[379]。

不平士族の乱と西南戦争

[編集]急速な近代化は明治9年(1876年)後半になっても衰えることを知らなかった。9月4日には天皇の専用艦たる軍艦迅鯨の進水式が横須賀造船所で開かれた[380]。翌5日には京都-神戸間を結ぶ鉄道が全通し[380]、天皇は大阪・神戸・京都での開業式に行幸し、全区間に乗車している[278]。9月7日には天皇は元老院に以下の勅語を与えて近代憲法制定に向けて始動させた。「朕爰(ここ)ニ建国ノ体ニ基キ広ク海外各国ノ成法ヲ斟酌シ以テ国憲ヲ定メントス汝等ソレ宜シク之ガ草按ヲ起創シ以テ聞セヨ朕将(まさ)ニ撰バントス」(朕は建国の体に基づき広く海外各国の成法を研究調査し、それを参考にして我が国の憲法を定めたい。汝等は憲法草案を起草して報告せよ。朕が選ぶであろう)[380]。民間マスメディアも勃興し、それを後押しするため、9月9日から東京日日新聞と横浜毎日新聞の二紙を天覧するようになった。この二紙以外も天皇は郵便報知をはじめとする新聞各紙を天覧した[380]。こうした交通網の発展、政治の進展、情報の普及は、いずれも近代日本の来るべき姿を暗示していた[380]。

またこの頃から天皇は欧米元首とより緊密な交際を始めるようになった。10月1日にはアメリカ合衆国独立100周年を記念するフィラデルフィア万国博覧会を祝して米国大統領ユリシーズ・グラントに親書を贈った。2日後にはロシア皇帝アレクサンドル2世から贈呈されたサンクト・ペテルブルクの冬宮殿の写真と設計図を天覧。これはかねてから天皇が新皇居造営の参考にするために望んでいたもので、それを耳にしたロシア皇帝が天皇に贈呈したものだった[380]。

しかし全ての者がこうした世の趨勢を喜んでいるわけではなかった。士族の間では今も攘夷思想を持つ者は少なくなく、日本を近代国家にするために政府が取った数々の措置に憤慨を覚えていた[380]。士族の不満の背景として、彼らが江戸時代に有していた身分的特権が明治一桁のうちに(つまり10年もたたずして)ほぼすべて廃されたことがあった。たとえば、武士に不敬を働いた下位身分の者は斬り捨ててよい殺人権(切捨御免)は明治4年に禁止され、明治3年の平民苗字許容令や明治8年の平民苗字必称義務令によって苗字も士族の特権でなくなった。明治4年の断髪令による髪型自由化で髷の形というビジュアル面での士族の特権性も喪失。国民皆兵となると士族の軍事的優越性もなくなり、禄制改革から秩禄処分に至る家禄廃止で士族の多くが経済的苦境にも陥った。明治9年時にも未だ残された士族の特権といえば刀を指して町中を歩けるぐらいだったが、同年の廃刀令により制服着用時の軍人・警察官を除いた一般国民の帯刀は禁止された。これをもって平民と比しての士族の特権は(戸籍の族称欄に士族と表記される以外)何もなくなった。そのため士族の最後の特権を廃するものとなった廃刀令は士族の激しい反発を誘発した[380]。

征韓論論争で征韓派の政府高官が多く下野した後、彼らを担いだ不平士族の反乱が西国各地で多発する。最初に起きたのは明治7年の佐賀の乱だが、特に多かったのは廃刀令があった明治9年である。熊本県の神風連の乱、福岡県の秋月の乱、山口県の萩の乱などが相次いで発生。いずれも鎮圧されたが、明治10年(1877年)2月には鹿児島県で西郷隆盛を担いだ最大規模となる不平士族の反乱の西南戦争が勃発する[381]。

その直前の明治10年1月24日に天皇は皇后や皇太后を伴って京都府・奈良県への行幸に出発した。先帝十年式年祭が行われる後月輪東山陵の親拝のためで[382][383]、他にも神武天皇の畝傍山東北陵はじめ、京都奈良に点在する歴代天皇御陵などへの親拝が予定されていた[383]。

天皇が京都御所にあった同月29日に鹿児島県草牟田村では西郷の私学校で学ぶ士族たちが鹿児島県令大山綱良の黙認のもと陸軍火薬庫と海軍省造船所兵器局火薬庫を襲撃して弾薬を略奪し、西南戦争の口火が切られていた[384]。

この「私学校」というのは征韓論論争で下野して鹿児島に帰郷した西郷隆盛が鹿児島市内城山の麓にある旧薩摩藩厩跡に作った士族の私学校で、市内にはじまり、鹿児島県中に分校ができていた。県令の大山からも密かに支持を得ており、大山は私学校生徒を県官、各地区長に任命していた。鹿児島士族の間では征韓論が退けられたことへの不満が特に強く、政府への不満が高まっていた[384]。

反乱がおきる直前の明治9年12月に政府は私学校による破壊活動の実態を探るため、内務省警視局少警部中原尚雄率いる調査団を鹿児島に送ったが、鹿児島に到着するや私学校生徒たちにより政府の密偵として捕らえられ、拷問のすえ西郷隆盛暗殺を企んだとする供述書に署名を強要された(後に中原は供述の内容を否定した)。そのため鹿児島士族の間では東京政府が西郷隆盛の暗殺を企んでいるという噂が広がり、蜂起の口実にされる[385]。

鹿児島の緊迫した情勢の報告が次々と京都に入ってきた明治10年2月6日、京都にいた政府高官の三条実美、木戸孝允、伊藤博文らは協議の末、内務少輔林友幸と海軍大輔川村純義の鹿児島派遣を決めた。天皇は事の大事に鑑み、2月21日の出航に間に合うよう船を神戸港に戻す条件で林と川村に高雄丸に乗船しての鹿児島行きを許した[386]。

東京にいた大久保にも電報で知らされたが、大久保は今回の暴発は西郷の意思ではなく、桐野利秋や篠原国幹の計略であろうと考え、しばらくは東京に留まり、京都にいる伊藤と連絡を取り合っていたが、やがて自身も京都へ向かった[382]。

2月7日に神戸港を発った高尾丸は2日後に鹿児島についたが、来船した県令の大山は、私学校の動揺は大警視川路利良が刺客を放って西郷暗殺を企んだことが原因であり、県下の人心は沸騰し、もはや制し難いと主張した。林は刺客が鹿児島に放たれたという事実は信じがたい、西郷と力を合わせて士族鎮撫に尽力すべきだと説諭したが、大山下船後に武装短艇数隻が高雄丸に乗船しようとする事件があったため、高尾丸は鹿児島を離れて12日に神戸港に帰還[386]。

天皇はその間も予定通り宇治平等院、奈良東大寺、春日神社などに行幸。東大寺では普段勅封されて入ることができない正倉院を勅命で開封し御物を天覧した。かつて足利義政と織田信長が一片を切り取って己が権勢の証としたという「蘭奢待」に関心を持った天皇は、一片を所望し、博物局長町田久成が長さ2寸を切り取って天皇に献上した。天皇はそれを2片に切り、1片をその場で焚き、もう1片を東京へ持ち帰った[387]。

『日本書紀』に記される神武天皇即位日を太陽暦に換算した2月11日は、明治6年に「紀元節」(現・建国記念の日)として国民の祝日になっていたが、この日に合わせて畝傍山東北陵を親拝[389]。

一方西郷は、西郷暗殺の噂などを理由に「今般政府へ尋問の筋これあり」(『大西郷全集』)として上京するための挙兵の決意を固め[382]、2月14日に歩兵7大隊、砲兵2隊、輜重兵等からなる総勢1万5000人の西郷軍は九州南部の政府軍中枢である熊本城(熊本鎮台)に向かって進軍を開始。西郷が戦闘行為に入るのを望んでいなかったことはあらゆる資料の一致して語るところである。しかし激昂する鹿児島士族はもはや西郷にすら抑えが効かなくなっていた[390]。

2月17日に京都に到着した大久保が天皇に拝謁。政府首脳が京都に集結した形となり、京都御所に仮太政官が設置された。2月18日に西郷軍が県境を越えて熊本県水俣に入ったが[382]、なお天皇は京都で予定通りの日程をこなしており、同日木戸、宮内卿徳大寺実則、侍従長東久世通禧らを伴って京都嵐山の天竜寺村の漢詩人山中献の山荘対嵐山坊を訪問し、午後には大堰川で鯉の捕魚を天覧。さらに梅津製紙工場を視察している[391]。巡幸には天皇と民衆を結びつける重要な意味があり、地元が入念に準備してきた予定を簡単に中止というわけにはいかなかった[392]。

同日の廟議の結果、太政大臣三条実実が鹿児島私学校生徒たちの反乱の意図はもはや明白との結論を出し、翌19日にも天皇にその旨を奏上。この段階で天皇は暴徒征討の勅命を発し、有栖川宮熾仁親王を征討総督、陸軍卿山縣有朋、海軍大輔川村純義を征討参謀に任じた[391]。熾仁親王は2月20日に京都を発ち、征討軍は東京鎮台、名古屋鎮台、大阪鎮台から物的人的補給を受けた[393]。

2月21日に西郷軍が熊本城下に進入し、熊本城から砲撃を受けたことで戦闘が開始された。熊本鎮台司令長官谷干城陸軍少将は開戦を告げる電報を大阪総督本営に送った[395]。西郷軍は熊本城を包囲して猛攻を加え、同城攻防戦は実に2カ月弱にわたって続いた。4月中旬に包囲網が崩れ、西郷軍は敗走を始めたが、その後も5か月にわたって戦闘が続いた[396]。

その激戦中天皇は西郷との直接対決を避けようと引きこもりがちになった[393]。天皇は長く側近として自らに仕えた西郷を深く憐れんでいた[397]。西郷下野の際には近衛兵の多くから離反されて著しい天皇の権威低下を招くといった辛酸を嘗めさせられはしたが、それでもなお天皇は西郷に信頼を寄せていた[393]。その様子を見た木戸は功臣を思う天皇の憐憫の情に深く感銘を受け、感涙したという[397]。

しかし西郷との直接対決を回避しようとするあまり、御学問所にもあまり姿を見せなくなったため、三条、岩倉、徳大寺、東久世らは折に触れて天皇に諫奏したが、徒労に終わることが多かったという(『明治天皇紀』)[393]。乗馬好きだった天皇が御所内の馬場に出ることも減った[398]。やがて木戸も天皇が「日々深宮を出でたまわず」という状態になったことを憂慮し、闘病の身ながら最後の力を振り絞って天皇に外出の諫奏を繰り返した[398]。

2月25日に天皇は木戸の進言を容れ、木戸、徳大寺、東久世らを従えて京都市内を騎乗で闊歩し、3月31日には大阪鎮台の病院に入院している負傷兵を見舞っている[398][399]。しかしこれにより天皇の無気力が回復したわけではなかった。天皇は学問もおろそかになり、5月には侍講の元田永孚に東京へ戻るよう命じた。元田も天皇の無気力を懸念し、京都を去るにあたって君主の振る舞いについての10か条を書いて天皇に上奏し、その中で君徳について「徳有レバ人君ト為ル可ク徳無ケレバ人君ト為ル可カラズ」と諫めている[400]。

5月16日に木戸が死去。天皇の衝撃は大きかったが、なお天皇を無気力から回復させるには到らなかった[400]。木戸の死去で君徳培養の後退が懸念され、7月に三条は元田と福羽美静を京都に呼び寄せ、二人に輔導の任を与えたい旨を天皇に奏請した。天皇は三条の奏請を容れ、今後は勉学に励むとの勅語を述べたが、諸般の事情で開講に至らなかった[400]。

一方政府軍は熊本県人吉、宮崎県都城、同延岡と順調に奪還を進めた[401]。7月28日に天皇は京都を発ち東京への帰路に就いた。天皇が京都にとどまっていたのは熊本・鹿児島で戦う政府軍の士気を落とさないためだった。大勢が決した今、いつまでも政府機能が東京と京都に分断されているのは好ましくなかった[400]。

西郷は9月に鹿児島まで撤退したが、鹿児島でも政府軍に敗北。西郷の最後の拠点となったのは鹿児島市内の城山だった。9月24日、西郷の傘下には40人だけが残り、西郷は負傷していた。西郷は皇居を遥拝して側近別府晋介の介錯で自害。ここに日本の最後の内戦は終結した[402]。

公的には西郷は賊将としての罪を明治22年の赦免まで許されなかったが、天皇は当時からずっと西郷に同情の念を持っており、西郷の死の翌日に皇后に「西郷隆盛」という勅題を与え、皇后は「薩摩潟 しづみし波の 淺からぬ はじめの違ひ 末のあはれさ」という歌を詠んだ[403]。

凱旋した将校、下士官、兵卒らが民から歓呼の声で迎えられて続々と帰還する中、天皇は軍功を挙げた将兵に勲章を与え、謁を賜った。天皇の謁見を受けた者の中には戦闘で腕や指を切断した者、眼を失った者もあり、天皇は彼らに負傷した場所や日時を尋ね「疼痛既に去れりや」と述べて自らの手で彼らの傷痕に触れた。負傷者はただ低頭して感泣した。その光景を見た山縣以下の将校らが全員起立して敬意を表し、皆で落涙した[404]。

脚気を患う

[編集]天皇は明治9年から脚気を患った。天皇は医者嫌いで、侍医に病状を明かそうとしなかったので、侍医が気付いた時にはだいぶ病状が進んでいたという。侍医たちは天皇に伝統的な転地療養を勧めたが、天皇は受け入れなかった[405][406]。

天皇の医者嫌いを心配した岩倉具視も空気のいい高操の地に離宮を造営してはどうかと勧めたが、天皇は次のように勅答している。「転地療養可なるべし(転地療養もいいだろう)。然れども脚気病は全国人民の疾患にして、朕一人の病にあらず。土地を移すの事、朕之を能くすべし(朕は転地もできよう)、然れども全国の民悉く地を転ずべからず(しかし全国民が転地できるわけではあるまい)。故に全国民のため別に予防を講ぜんことを欲す。且(かつ)東奥巡幸の際、彼の地の鎮台兵を視るに、皆高操の地に屯営すれども、脚疾に悩む者数十人ありたり。思ふに、土地を択ぶとも必ず是の患を免るべきにあらず(土地を選んでも必ずこの病から逃れられるわけではないのではないか)。該病は西洋各国には存せずして只本邦にのみ存すと聞く。果して然らば其の原因誠に米食にあるべし。朕聞く。漢医遠田澄庵なる者あり。其の療法米食を絶ちて、小豆、麦等を食せしむと。是れ(これ)必ず一理あるべし。漢医の固陋(ころう)として妄りに(みだりに)、斥くべきにあらず。洋医・漢医各々取る所あり。和法亦(また)棄つべからず」。岩倉はこの勅答に胸を打たれ「敬服して退く」と記録にある[407]。

叔母の親子内親王も明治10年6月に脚気を患い、侍医たちから転地療養を勧められ、8月に箱根に移って湯治をするも病状は回復せず、9月2日に同地で31歳で薨去した。このことが天皇の医者不信を更に招いたようだった。天皇は概して自ら納得しないと物事を受け入れない性格で、侍医の拝診を拒否するようになった。侍医たちはこれでは職務を全うできないと天皇に諫奏を繰り返したが、天皇が聞き入れず、侍補の佐佐木高行が二時間にもわたって諫奏し、ようやく天皇は朝夕の拝診を受け入れた[408][405]。

天皇は自分と同じく脚気に苦しむ国民のため、脚気専門病院の設立を命じる内勅を内務卿の大久保に与えた。これを受けて大久保は、明治11年(1878年)3月15日に東京府に対して脚気病院と癲狂院(精神病院)設立を命じた[409]。同年4月23日に天皇は東京府立脚気病院の設立費として御手許金から2万円を東京府に下賜し、癲狂院の方にも御手元金から3000円を下賜した[410][408]。

東京府立脚気病院は7月10日に神田神保町で開業したが、年末には向ヶ丘弥生町(現東京大学農学部)に移転[411]。この種の病院はこれまでに無いものだった[410]。脚気病院には遠田澄庵などの漢医、佐々木東洋などの洋医双方が勤務し、『東京医事新誌』明治14年6月4日号「脚気病院報告」に掲載される入院患者の治療成績表を見ると、漢医も洋医もあまり差異はなかったようである。同病院は脚気の治療法は発見できなかったが、明治15年7月に東京大学農学部に建物が引き渡されるまで続いた[412]。上野公園で開業した癲狂院の方は後に巣鴨駕籠町を経て東京府巣鴨病院、さらに後に松沢村に移設されて都立松沢病院となった[413][414]。

内国勧業博覧会行幸

[編集]

明治10年(1877年)8月21日から11月30日にかけて上野公園において第1回内国勧業博覧会が開催された。約8万4000点以上が出品され、45万人が来場する一大イベントとなった[416]。この博覧会は殖産興業政策を推進する大久保内務卿率いる内務省がウィーン万国博覧会とフィラデルフィア万国博覧会をモデルに準備したものである。岩倉使節団での万博訪問の経験から博覧会が国内産業の推奨に有効であると認識していた大久保は、博覧会への天皇の行幸があれば勧業は一層盛んになると考え、行幸願いを宮内省に提出した[416]。

大久保の奏請を認めた天皇は、8月21日午前8時、皇后、宮内卿徳大寺実則、侍従長東久世通禧らを伴って内国勧業博覧会開場式に臨御[417]。門前で陸海軍の軍楽隊の演奏と伶人の雅楽が奏でられた後、天皇は会場に入り、山階宮晃親王、伏見宮貞愛親王、太政大臣三条実美、右大臣岩倉具視、大久保以下の参議、勅奏任官、麝香間祗候、各国公使らの出迎えを受けた[417]。

天皇は次の勅語により開場を宣言した。「爰ニ(ここに)内国勧業博覧会会場ノ日ニ方リ(あたり)朕親ラ(みずから)臨ミ開場ノ典ヲ行フ。朕惟フニ(思うに)会場ノ整備セル列品ノ良好ナルヤ以テ(もって)知識ノ日ニ開明ニ赴キ 工芸ノ月ニ精巧ニ進ムヲ徴スヘシ。而シテ(しこうして=加えて)有司(諸官)勧奨ノ効モ亦(また)小ナリトセス。朕深ク之ヲ悦フ。朕更ニ臨ム。人民ノ益々奮励シ産業ノ益々繁盛シ 我全国ヲシテ永ク殷富ノ幸福ヲ享ケシメンコトヲ。」[417]。

式後、天皇は美術館を巡覧。ついで10月26日にも天皇は皇后や皇太后を伴って再び博覧会に行幸し、養魚池、動物館、東西本館、機械館、園芸館、美術館、植物場、農業館などを巡覧[418]。11月30日の閉場式にも皇后と共に臨御し、閉場宣言の勅語を述べるとともに出品者の努力と大久保内務卿以下関係者の労をねぎらった[419]。開場式と閉場式には一般民衆は入場できなかったが、その時にも会場の周りには多数の民衆が集まっていたので、天皇の存在は強く意識された[416]。

第1回内国勧業博覧会を盛況のうちに終えて産業振興に対する効果を確信した大久保は、太政大臣三条実美に上申し、内国博を5年に一度の開催とさせて次回を明治14年に予定した[419]。第2回以降も天皇は内国博への行幸を続け、明治36年に大阪で第5回が開催されるまで計22回に及んで内国博に行幸した[420]。

大久保利通受難

[編集]京都から東京に戻った後の天皇は西南戦争中の無気力から徐々に回復しはじめていた。午前10時から毎日30分内閣に臨御するようになり、また当番侍補二人を相手に行う内廷夜話も復活した[404]。

天皇の乗馬熱も蘇った。明治11年(1878年)1月初頭の雨が降り続いた日々にも天皇は御苑内の馬場に出ることを欠かさず、馬場が雨で泥沼になっていても意に返さなかった。宮内省御厩課の馭者、馬丁は焦燥し、厳しい寒さで病む馬も多くなった。連日の乗馬で天皇の落馬も懸念され、1月12日に至って当番侍補の土方久元と高崎正風が意を決して天皇に行き過ぎた乗馬について諫奏を行った。天皇は穏やかな顔でこれを聞き届け、「善くこそ申したれ、以来馬場の事は馭者の意見に一任すべし」と述べたという。土方らは天皇のお言葉を聞いて感泣して退下したという[421]。

5月14日夕刻、明治6年の征韓論論争以来事実上政権を掌握していた内務卿大久保利通が馬車で赤坂仮御所へ向かう途中の紀尾井坂において西郷隆盛の征韓論に共鳴する石川県不平士族に襲撃されて暗殺され、犯人らは天皇のいる赤坂仮御所に自首した[422]。

この時天皇は赤坂仮御所で元田永孚から『論語』の進講を受けているところだった。書記官が駆けつけ元田に大久保遭難を報告。驚いた元田は進講を打ち切り、天皇に事の次第を奏上した。その時の天皇の様子について元田は手記の中で「皇上容ヲ動シテ驚嘆シ玉フ」と記している[423]。

天皇はただちに侍従を大久保邸に派遣し、事の成り行きを質し、戻った侍従は大久保がすでに死去していることを天皇に奏上した。天皇は大久保の死を深く悼み、宮内卿徳大寺実則を勅使として大久保邸に派遣。皇后と皇太后もそれぞれ皇后使、皇太后使を大久保邸に派遣した。翌日天皇は大久保の偉勲を表彰して正二位右大臣を追贈するとともに祭祀料として金5000円を遺族に下賜し、同日午後には在京中の地方官を召して「朕深ク股肱(ここう)ノ良臣ヲ失フヲ悼ム 国家ノ不幸之レニ過ルナシ」という勅語を述べた[424]。

大久保暗殺の波紋は海外にも広がり、海外各紙が事件を報道し大久保の死を悼み、東京在住の各国公使館は半旗を掲げ、横浜港の軍艦は21発の弔砲を撃った[425]。

犯人らは自首の際に提出した『斬姦書』という供述書の中で大久保殺害の動機について「凡そ政令法度、上天皇陛下の聖旨に出づるに非ず。下衆庶人民の公議に由るに非ず、独り要路官吏数人の臆断専決する所に在り」と記していた。そのため事件は天皇の成長と共に高まっていた天皇親政派の動きを刺激した。特に侍補の佐佐木高行は大久保の死で政治的空白が生じた今こそ、天皇親政の好機と捉え、他の侍補に天皇への直訴を働きかけ、5月16日にも侍補一同で拝謁を受けた。佐佐木は今日天皇親政は整っているかにみえるが、実際には政治は内閣に委任されており、そのことが凶徒を生み出したとして、天皇がより能動的な君主となって実質的な親政を開始するよう奏請した[426]。ついで吉井友実、土方久元、高崎正風が大久保の天皇輔導の熱意を引いて、大久保の遺志を継ぐべきことを涙ながらに言上すると、天皇も感極まって涙を流した。米田虎雄も天皇に馬術に向ける熱意を政治に向けるよう促した。天皇は「一同が申出でたる事は至極尤もなり、是より屹度注意致すべし、猶気付きたる事あらば遠慮なく申出で呉れよ」と応じた[427]。

佐佐木ら侍補はこの勅答に勇気づけられ政治的行動をエスカレートさせた。佐佐木は5月18日に大臣、参議らに一層の天皇輔導を迫ると共に、天皇親政の実質化のため、第一に天皇の日々の内閣への親臨、第二に親臨の際に侍補が陪侍すること、第三に侍補が行政上の機密を与かり聞くことを政府に要求した。太政大臣三条実美と大久保の後継として内務卿に就任した伊藤博文は、第一の要求は受け入れたが、第二と第三は宮中と府中(政府)の区別が曖昧になるとして退けた。佐佐木は、天皇を十分に補佐するためには侍補も一般政務に通じているべきと反論したが、侍補の政治化が懸念されて認められなかった。だがこれ以降侍補の政治化は進み、政府の人事にも政策面にも侍補が介入するようになり、政府高官と侍補の衝突が増え、最終的には侍補制度は廃止となるに至った[428]。

7月5日に天皇は嫡母英照皇太后の住居青山御所(現・東宮御所)に行幸した。皇太后は能が好きで、天皇は嫡母のため青山御所に能舞台を仮設するよう指示しており、この日はその舞台開きだった。皇后行啓も予定されていたが、病のため天皇と皇太后だけで演能を天覧し、他の皇族や政府高官にも拝観が許された。当時能楽は能役者の主な雇い主だった大名家が廃藩置県で消滅したことで衰退していたが、この時の演能が皇室の保護を受けて能楽が再興するきっかけとなった。この後も皇太后在世中しばしば能演が催され、天皇も付き合ったが、能は朝廷ではなく武家の文化なので天皇自身はさほど関心がなく、明治30年(1897年)の皇太后崩御後は能を天覧することはほとんどなくなった[430]。

琉球藩から沖縄県へ

[編集]

1848年に第二尚氏19代琉球国王に即位。1872年に初代琉球藩王及び華族に任命されるも、清との冊封関係を止めなかったため、1878年に藩王解任。廃藩後、東京に移住し侯爵位を与えられて貴族院議員。

日本政府は琉球藩に再三にわたり清国との冊封関係をやめること(清皇帝から冊封を受けないこと、隔年朝貢使の派遣を止めること、清皇帝即位の際に慶賀使を送らないこと、清の年号ではなく日本の明治の年号を使用することなど)を命じたが、琉球藩はこれを無視し続け、明治10年(1877年)4月には藩王尚泰は幸地親方向徳宏を秘密裏に清へ派遣し、日本に対抗する助力を仰ぎはじめた。のみならず、琉球藩東京藩邸在番の池城親方安規が、日本に駐在する清国、アメリカ、フランス、オランダ各公使館に斡旋を依頼しはじめた。池城親方は日本政府に対して、しきりに「父皇母清」(天皇は琉球の父、清皇帝は琉球の母)を唱え、冊封関係を認めるよう要求したが、日本政府は「一国が二帝に奉仕することは、一婦が両夫に相まみえるに等しい」としてその要求を拒否した[431]。

のらりくらりと駆け引きを続ける琉球藩の狙いが、外国の介入を促すための時間稼ぎにあることを悟った内務卿伊藤博文は、その前に琉球藩を廃して第二尚氏の統治体制を終わらせ、日本政府が県令を送って直接統治する沖縄県に変えることを決意した。伊藤は部下の内務大書記官松田道之に命じ、琉球藩廃藩の処分案を作らせ、太政大臣三条実美と朝議の承認を得た[432]。

那覇へ派遣されていた松田が東京に戻った後の明治12年(1879年)3月11日、天皇は琉球藩を廃して沖縄県を設置すること、また藩王の尚泰、王族の尚健、尚弼は東京に移住させることを勅命した。25日に那覇に到着した松田は勅命を布告し琉球藩を廃藩、尚泰を藩王から解任して首里城から退去させた[433]。

天皇は4月4日にも旧鹿島藩知事鍋島直彬を初代沖縄県令に任じ、5日には尚泰の慰問のために侍従富小路敬直を勅使として那覇に派遣し、早期に尚泰を東京へ連れてくるよう命じた。また尚泰の航海の安全のため官船の明治丸を回航させた[433]。4月13日に那覇に到着した富小路から聖諭を遵奉するか問われた尚泰は翌日奉答すると答えた[434]。翌14日に松田が旧琉球藩重臣を招集して奉答を督促したが、重臣らは尚泰の病気を理由に上京の延期を請願。松田は尚泰の疾患は慢性のため完全な快癒は期待できない、また尚泰の航海は政府の特別な保護下で行われるので憂慮には及ばないとして退けた。日本政府が尚泰の上京を急いでいたのは、清の介入の懸念があったからである[434]。

その後重臣等は、旧藩士が動揺しているので王自ら説諭する必要があると称し、尚泰の上京延期と、嫡子尚典の代わりの上京を願い出た。この請願は富小路により認められ、4月19日にも尚典は富小路とともに明治丸に乗船して那覇を出港。5月1日に横浜に到着し、3日に尚典と随行の旧藩臣5名が天皇の拝謁を受けた[435]。尚泰も5月27日に那覇を出港し、6月8日に横浜港に到着。6月17日に尚泰は嫡子尚典、次男尚寅ほか旧藩臣十余名を伴って参内し、天皇の拝謁を受けた。天皇は尚泰を従三位、尚典を従五位に叙すことで自らの臣下であることを内外に示した[436]。

その間の5月10日に清国総理衙門の恭親王が日本政府に抗議を開始したが、清が抗議をする上で弱い立場にあったのは先述の台湾出兵の際の日清の条約で琉球島民を「日本人」と認めて賠償金を支払っていることだった。外務卿寺島宗則は沖縄は歴史的に日本領であり、琉球藩廃藩は日本の内政上の処分なので、他国は介入すべきではないとして清の関与を拒絶した[437]。

清はこの後も沖縄を日本領と認めない立場を堅持するが、清にとって海を隔てた琉球は大して価値のない属国であり、琉球のために武力行使する意思はなく、事実上は捨て置くことになった。清にとって武力行使してでも守らねばならない重要な属国は、(後に清仏戦争や日清戦争を遂行したことからわかるように)陸続きの朝鮮やベトナムだった[438]。それでも清がわざわざ抗議してきたのは、清の駐日公使何如璋や李鴻章の書簡から見るに、この件が前例となって朝鮮を喪失する事態を恐れていたからのようである[439]。

ハインリヒ皇孫来日と勲章外交の本格化

[編集]

明治12年(1879年)5月23日にはドイツ皇帝ヴィルヘルム1世皇太子フリードリヒ(後のドイツ皇帝フリードリヒ3世)の第二皇子ハインリヒが、コルベット艦「プリンツ・アーダルベルト」で横浜に寄港して来日[440]。国賓待遇で迎えられた[441]。

これに先立つ4月8日に天皇はヴィルヘルム1世に金婚式祝賀として日本の最高勲章大勲位菊花大綬章および大勲位菊花章(以降両者合わせて菊花章と略)を贈呈しており、ヴィルヘルム1世はその返礼でプロイセン最高勲章黒鷲勲章を天皇に贈るため、それをハインリヒ皇孫に持たせていた[442]。

西洋の王室・皇室は互いの国の勲章を贈りあう勲章外交を盛んに行っており、ハインリヒ訪日は日本皇室が本格的に勲章外交に参入する嚆矢となったが、天皇が外国勲章を受けるのはこれが初めてではない。天皇は明治7年10月31日にザクセン・コーブルク・ゴータ公国から最高勲章エルンスト勲章を贈呈されており、それが天皇が受けた最初の外国勲章だが、この時にはまだ日本に勲章制度がなかったため、日本側からすぐに返礼の勲章を贈ることができなかった。日本の勲章制度の創始となったのは、明治8年4月に創設された旭日章であり、まず宮内省のお雇い外国人に授与され、同年10月にマリア・ルース号事件仲裁や千島樺太交換条約締結に尽力したロシア人官吏に返礼としてそれぞれの格に応じた等級の物が贈られたが、ロシア皇帝アレクサンドル2世に臣下と同じ勲章を送るわけにはいかず、明治9年12月に最高勲章の菊花章が制定され、明治10年4月27日にロシア皇帝に贈呈された(当時皇帝は外遊中だったため、翌11年1月19日に駐ロシア公使榎本武揚より皇帝に贈呈)[443]。ドイツ皇帝に贈呈された菊花章はロシア皇帝に続く授与であり、前年に駐ドイツ公使青木周蔵が外務卿寺島宗則に宛てて日本が最高勲章をドイツ皇帝に贈ればドイツ側も最高勲章の黒鷲勲章を天皇に贈るのではないかという進言を行っており、その影響で授与が決定されたものである[442]。

5月29日に参内したハインリヒは、小御所代にて天皇の引見を受け、祖父から預かった黒鷲勲章を天皇に贈呈し、天皇は御礼に旭日大綬章をハインリヒに贈呈した[444][445]。また6月10日にハインリヒが離日の挨拶に小御所代に参内した際に天皇は菊花章を贈呈[446]。この際にハインリヒの随伴者にもそれぞれの格に応じた旭日章が贈られた。これ以降、勲章を送り届けに来た王族・皇族のみならず、随行者にも勲章が与えられるのが慣例となった[447]。

同年11月にイタリア王族ジェノヴァ公の再来日があった。天皇は明治5年の来日時と同様に接遇したが、イタリア側はジェノヴァ公がドイツ皇子より格下に扱われるのを恐れ、同国最高勲章聖アヌンツィアータ勲章を天皇に贈呈すべくジェノヴァ公に持たせていた[448]。宮中顧問官吉田要作によれば、この勲章の贈呈をめぐって次のようなエピソードがあったという。イタリア最高勲章にはイタリア王の従兄弟になるという規定があるため、奉呈の際に家族として「キッスの礼」があり、吉田がその儀礼の詳細をイタリア公使館に尋ねると「キッスとはいっても、ただ形をするだけ」という説明だった。「ともかく前以て陛下にお伺いしておかなければというので、係りの者からお伺いすると、さしつかえ無いという仰せ、ホッと安心して、さてその奉呈の儀式になった。が、侍臣をはじめ接伴員一同も慣れない儀式なので、ひそかに気づかい申上げていたが、明治天皇の御態度はまことに立派にあらせられた」という。イタリア公使ラッファエーレ・ウリッセ・バルボラーニ伯爵の記述によれば、ジェノヴァ公は勲章贈呈後天皇に抱擁する前に「もはや天皇とは兄弟同然の関係になったので抱擁してもよろしいか」と天皇に尋ねて許可をもらってから抱擁したという[449]。12月8日に天皇は返礼としてジェノヴァ公に菊花章を贈呈した[450]。

一方シベリア訪問後に再来日したハインリヒは西日本をお忍び旅行したが、明治13年2月7日に大阪府吹田付近で猟を行った際、村民と警察官がドイツ皇族と知らず、禁猟地だとして制止して尋問。禁猟地で発砲していないと反論したハインリヒは、大阪府知事に抗議するため府庁を訪れたが、知事はその時不在で担当者が普通の外国人と思って接して外交問題になった。事件は天皇の耳にも入り、結局礼を失したとして村民は謝罪、警察官は罷免、警察幹部も処分を受け、大阪府知事も謝罪して事件は落着した[450]。4月2日にハインリヒは離日の挨拶のため参内したが、天皇は事件について熱心に遺憾の意を表し、色々あったとしても日本に良い思い出を抱いて帰られるよう願われた[451]。

ハインリヒ来日以降、日本皇室の勲章外交は本格化し、天皇は、スペイン国王アルフォンソ12世(明治12年9月11日)、ベルギー国王レオポルト2世(明治13年5月7日)、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(同日)、イタリア国王ウンベルト1世(同日)、オランダ国王ウィレム3世(同日)などに日本の最高勲章である菊花章を贈呈。天皇は彼らに宛てた親書の中で、日本と相手国の交際が親密になってきたことを喜び、その友情の証として菊花章を贈るので佩用してほしいことを希望した[452]。