越中国

| 越中国 | |

|---|---|

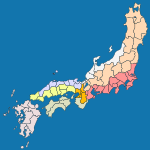

■-越中国 ■-北陸道 | |

| 別称 | 越州(えっしゅう)[注釈 1] |

| 所属 | 北陸道 |

| 相当領域 | 富山県 |

| 諸元 | |

| 国力 | 上国 |

| 距離 | 中国 |

| 郡・郷数 | 4郡42郷 |

| 国内主要施設 | |

| 越中国府 | 富山県高岡市 |

| 越中国分寺 | 富山県高岡市(越中国分寺跡) |

| 越中国分尼寺 | (未詳) |

| 一宮 |

射水神社(富山県高岡市) 気多神社(富山県高岡市) 高瀬神社(富山県南砺市) 雄山神社(富山県中新川郡立山町) |

越中国(えっちゅうのくに)は、かつて日本の地方行政区分であった令制国の一つ。北陸道に属し、現在の富山県に属する。

沿革

[編集]5世紀代に設置された西部の伊彌頭国造・利波氏や東部の鳥取部氏族[要出典]の領域が律令制の施行に伴って統合された。

7世紀末には、越国(高志国)が分割されており、後の越前国、越中国、越後国の前身となる行政区分が置かれていたと考えられている[1]。大宝元年(701年)8月3日-同2年(702年)10月14日までに、大宝律令が制定され、全国的な施行に至ることから、遅くともこの頃までには、令制国としての越中国が成立していた。

律令施行時の大宝2年(702年)3月17日に、越中国の4郡(頸城郡・古志郡・魚沼郡・蒲原郡)を分ち越後国に属する[2]という記録がある。これが文献上の越中国の初見である。越中国は礪波郡・射水郡・婦負郡・新川郡の4郡で構成される令制国となり、現在の富山県とエリアをほぼ同じくする。

養老2年(718年)5月2日に越前国から分立して成立した能登国を天平13年(741年)12月10日に越中国と併合したが、天平宝字元年(757年)に能登国は越中国から再び分立した。

天平18年(746年)に大伴家持が国司として赴任してくると万葉集の数多くの歌が詠まれた。

天平宝字2年(758年)、越中国に駅鈴が初めて設けられた[3]。宝亀6年(775年)3月2日、大小目員を設置した。延暦23年(804年)6月10日、上国に定められた[4]。

越中には大きな勢力がなく、豪族や国人と呼ばれる小勢力が散らばっていた。彼らは時勢にしたがい木曾義仲や北条氏の支流で守護名越氏、桃井直常などに協力し活躍した。

室町時代

[編集]室町時代には、桃井氏や斯波氏との抗争を勝ち抜いた畠山氏が守護職を得て守護大名となったが、守護自身は在京して、現地の統治は神保氏といった守護代に任せることが多かった。明応の政変で神保長誠の手によって将軍足利義材が放生津に迎えられ、一大政権を築き放生津幕府と称された。この頃に浄土真宗が広まり一向一揆も多発した。

戦国時代

[編集]戦国時代になると、守護畠山氏は神保氏(神保慶宗、神保長職)と仲違いをし、代わりに分家の能登畠山氏の力を借りて統治を維持しようとしたが、畿内における内紛が激しくなる中で勢力を失った。そうした中、神保氏を始めとする畠山氏の被官の氏族が台頭する。新川郡の守護代である椎名氏が越後長尾氏(上杉氏)の支援を受け、射水郡・婦負郡の守護代である神保氏と抗争を始め、越中の戦国時代(越中大乱)と呼ばれる争いが勃発した。

永禄2年(1559年)より永禄11年(1568年)まで、越中の内乱は武田信玄派の神保長職と上杉謙信派の椎名康胤による、いわゆる武田氏・上杉氏の代理戦争という形となった。永禄11年(1568年)以降上杉謙信は出兵をして越中全土を制圧にかかったが、甲斐武田氏が越中豪族や越中一向一揆を支援して妨害した。天正4年(1576年)、上杉謙信は増山城、森寺城などを落城させ、越中を制圧する。しかし、天正10年(1582年)、柴田勝家を司令官とする織田氏の北陸侵攻が始まり、やがて越中の上杉氏の勢力は駆逐された(魚津城の戦い)。

安土桃山時代

[編集]本能寺の変で信長が横死した後、柴田勝家の支援の下で佐々成政が越中を統一したが、勝家が羽柴秀吉に敗れると、成政は秀吉に帰服せず、秀吉方の隣国の加賀・能登の前田利家と争った。前田氏を支援した羽柴秀吉による富山の役により、成政は敗北。その所領は新川郡のみとなり礪波郡・射水郡・婦負郡は前田氏に与えられた。

文禄4年(1595年)には前田利長に越中の残る新川郡も加増され、青山吉次が上杉家の越中衆(土肥氏・柿崎氏・舟見氏など)から郡内の諸城を受け取る[注釈 2]。

江戸時代

[編集]江戸時代初期には土方氏の布市藩があったが、能登国内の領地と交換して、越中全域が前田領となった。後に加賀藩の支藩として富山藩(婦負郡と新川郡の一部)が置かれたが、国内の大半は加賀藩領であった。その後は改易されることもなく、廃藩置県を迎えた。

近代以降の沿革

[編集]- 「旧高旧領取調帳データベース」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り[注釈 3](1,376村・808,038石余)。太字は当該郡内に藩庁が所在。

- 1871年(明治4年)

- 1872年(明治5年)9月27日 - 七尾県の廃止により射水郡が新川県の管轄となる。

- 1876年(明治9年)4月18日 - 第2次府県統合により全域が石川県の管轄となる。

- 1883年(明治16年)5月9日 - 石川県から分立し、本国は富山県(第2次)の管轄となる。

国内の施設

[編集]国府

[編集]

(高岡市伏木古国府)

(高岡市伏木古国府)

国府は、射水郡にあった。現在の高岡市伏木古国府。現在の勝興寺の附近が国府跡とされており、境内に「越中國廰址」の石碑が立てられている。また、近くの高岡市伏木気象資料館(旧伏木測候所)が「東館(ひがしだち)」という小字名から国司館跡と想像され、「國守館址」の石碑が立てられている。しかし、敷地内からは9世紀の建物跡が発掘されているが、奈良時代のものは確認されていない。 平安時代末に新湊(現射水市)に移されたことがあり、太平記には新湊での戦いが記録されている。

国分寺・国分尼寺

[編集]国分僧寺は現在の高岡市伏木一宮にあり、気多神社の近くの「国分寺跡」に薬師堂が建立されている。

尼寺の遺構は、現在まで発見されていない。

神社

[編集]- 延喜式内社

- 『延喜式神名帳』には、大社1社1座・小社32社33座の計33社34座が記載されている。全てのリストは越中国の式内社一覧を参照。大社は射水郡にあったとされるが、写本により異同があり、以下の2社の説がある。

能登国が越中国の一部であった時代、越中国の一宮は現在の気多大社であったが、能登国を分立する際に二宮であった射水神社が越中国一宮とされた。白山比咩神社の社伝『白山記』には、「二神(射水神社)が元々の一宮であったが、新気多(気多神社)に一宮を取られた」とあり、気多大社から分祀して国府の近くに新たに創建された気多神社(新気多)が力をつけ、二上と新気多とが勢力争いをした結果、新気多が勝って一宮を名乗るようになったということになる。延喜式の写本における名神大社の異同もこの勢力争いの結果によるものとみられる。ただし、気多神社は新しく作られた神社ということで、名神大社でありながら射水郡の最後に書かれている。

後に気多神社の社勢が衰え、また、平安時代末の一時、国府が礪波郡に移された関係から、礪波郡の高瀬神社(南砺市高瀬)が一宮を名乗るようになった。室町時代の『大日本国一宮記』では越中国一宮は「礪波郡の氣多神社」としているが、これは同じく大己貴命を祭神とする気多神社と高瀬神社を混同したものとみられる。一宮について各国一社のみを記す書籍では、大日本国一宮記の地名の記載の方を正として、越中国の一宮は高瀬神社と記しているものが多い。だからと言って高瀬神社のみが一宮であるということでもない。江戸時代に全国の一宮を巡拝した橘三喜は、「越中の一宮は礪波郡にあるらしいが、それらしき社は見えず」とし、射水と気多にのみ参って高瀬には参っていない。

中世に書かれた『神道集』では、越中一宮は立山権現(雄山神社(立山町))であると記されている。これは中世以降の立山信仰の普及に伴い、その中心地である立山権現が一宮とみなされたものとみられる。

現在では射水・気多・高瀬・雄山の4社ともが「越中国一宮」とされ、全国一の宮会に加盟している。

地域

[編集]郡

[編集]- 礪波郡 - 西南部。明治29年、東礪波郡・西礪波郡に分割

- 射水郡 - 西北部。明治29年、氷見郡を分割

- 婦負郡 - 中部。

- 新川郡 - 東部。明治11年、上新川郡・下新川郡に分割。明治29年、上新川郡より中新川郡を分割

※以下四郡は、大宝2年(702年)3月に越後国へ移管

※以下四郡は、天平13年(741年)12月-天平宝字元年(757年)5月の能登国が越中国に併合された期間のみ

人物

[編集]国司

[編集]越中守

[編集]- 田口年足 〈天平4年(732年)-〉

- 大伴家持 〈天平18年(746年)6月21日[5]-天平勝宝3年(751年)以前 〉

- 茨田王 〈天平19年(747年)11月4日〉

- 石川豊人〈天平勝宝6年(754年)5月14日〉

- 阿倍広人〈天平宝字5年(759年)1月16日〉

- 佐伯御形 〈天平神護3年(767年)〉

- 甘南備伊香〈神護景雲2年(768年)6月3日〉

- 石川真守〈宝亀3年(772年)4月27日〉

- 牟都伎王〈宝亀7年(776年)3月6日〉

- 安倍笠成〈宝亀8年(777年)10月13日〉

- 調使王 〈延暦2年(783年)2月25日〉

- 紀馬守 〈延暦4年(785年)2月5日〉

- 藤原鷹養〈延暦8年(789年)6月〉

- 石浦王 〈延暦10年(791年)6月5日〉

- 石淵王 〈延暦18年(799年)1月29日〉

- 藤原鷹養〈弘仁3年(812年)5月12日〉

- 登美藤津〈弘仁5年(814年)12月2日〉

- 和気真綱〈弘仁14年(823年)6月23日〉

- 藤原三成〈天長2年(825年)〉

- 藤原良房〈天長7年(830年)11月〉

- 正行王 〈承和5年(838年)11月20日〉

- 朝野鹿取〈承和9年(842年)1月13日-10年(843年)6月11日〉

- 御船氏主〈承和10年(843年)6月28日〉

- 源明 〈承和14年(847年)1月12日〉

- 藤原安永〈嘉祥元年(848年)1月11日〉

- 和気豊永〈嘉祥元年(848年)3月20日〉

- 紀椿守 〈仁寿元年(851年)1月11日-3年(853年)3月28日〉

- 春日雄継〈仁寿3年(853年)7月1日〉

- 源啓 〈斉衡3年(856年)1月12日〉

- 房世王 〈天安2年(858年)3月8日〉

- 広宗糸継〈貞観元年(859年)1月13日〉

- 橘春成 〈貞観3年(861年)1月13日〉

- 藤原春岡〈貞観4年(862年)2月11日〉

- 基棟王 〈貞観5年(863年)2月10日〉

- 棟貞王 〈権守 久賀三常、貞観7年(865年)1月27日〉

- 良秀王 〈貞観10年(868年)1月16日〉

- 峰雄 〈貞観13年(871年)4月21日〉

- 橘宗嗣 〈貞観13年(871年)8月28日〉

- 善淵永貞〈貞観18年(876年)4月11日〉

- 春岳冬通〈元慶2年(878年)2月15日〉

- 源湛 〈元慶7年(883年)〉

- 橘休䕃 〈仁和3年(887年)2月27日-〉

- 橘秋貞 〈寛平9年(897年)6月〉

- 佐伯有若〈延喜5年(905年)7月11日〉

- 清原正基〈延喜10年(910年)7月〉

- 惟親 〈姓は欠字、延喜20年(920年)2月〉

- 葛井清明〈延長8年(930年)6月〉

- 藤原仲遠〈天禄年間(970-973年)〉

- 紀斉名 〈長徳3年(997年)〉

- 藤原正家〈権守 源家賢、康平4年(1061年)12月〉

- 豊原奉季〈治暦3年(1067年)10月7日〉

- 藤原資清〈承暦元年(1077年)〉

- 藤原公盛〈承暦4年(1080年)〉

- 橘頼里 〈寛治5年(1091年)1月〉

- 藤原通季〈康和元年(1099年)1月23日〉

- 藤原基実〈康和2年(1100年)7月23日〉

- 源重資 〈康和5年(1103年)8月〉

- 高階宗章〈嘉承元年(1106年)8月〉

- 藤原宗隆〈嘉承2年(1107年)5月〉

- 鈴木重康

- 源俊親 〈永久2年(1114年)2月〉

- 中原成俊〈天治元年(1124年)10月〉

- 藤原公能〈大治元年(1126年)2月24日〉

- 源仲経 〈大治2年(1127年)5月〉

- 平忠盛 〈大治2年(1127年)11月〉

- 藤原顕長〈大治4年(1129年)12月〉

- 源雅光 〈大治5年(1130年)8月〉

- 源忠兼 〈長承元年(1132年)1月〉

- 源顕定 〈長承2年(1133年)2月〉

- 源資賢 〈保延3年(1137年)12月16日〉

- 藤原顕成〈久安2年(1146年)1月〉

- 高階政家〈久安4年(1148年)1月〉

- 藤原隆教〈仁平2年(1152年)閏12月〉

- 藤原光隆〈保元2年(1157年)12月〉

- 平教盛 〈平治元年(1159年)12月27日〉

- 藤原光雅〈永暦元年(1160年)1月〉

- 藤原定隆〈長寛2年(1164年)1月〉

- 藤原資頼〈永万元年(1185年)7月〉

- 藤原隆保〈仁安2年(1167年)7月25日〉

- 源有雅 〈仁安3年(1168年)1月〉

- 平盛俊 〈安元元年(1175年)8月〉

- 清原頼業〈安元2年(1176年)1月〉

- 藤原雅隆〈治承3年(1179年)1月〉

- 平業家 〈権守 藤原宣親、治承4年(1180年)1月〉

- 藤原範高〈寿永2年(1183年)5月〉

- 平親長 〈寿永2年(1183年)8月〉

- 源惟義 〈文治元年(1185年)8月14日〉

- 藤原家隆〈文治元年(1185年)12月27日〉

- 藤原資家〈権守 藤原忠経、建久元年(1190年)1月24日〉

- 藤原公長〈建久9年(1198年)1月30日〉

- 藤原頼継〈権守、元久2年(1204年)1月29日〉

- 藤原頼季〈元久2年(1204年)11月29日〉

- 藤原宗明〈建永元年(1206年)11月〉

- 藤原仲経〈承元2年(1208年)7月9日〉

- 源資俊 〈承久元年(1219年)8月〉

- 源定清

越中介

[編集]- 内蔵縄麻呂

- 国見安曇〈天平神護3年(767年)〉

- 皇甫東朝〈宝亀元年(770年)12月28日〉

- 牟都伎王〈宝亀5年(774年)1月16日〉

- 小治田諸成〈宝亀7年(776年)3月6日〉

- 紀宮人 〈宝亀9年(778年)2月23日〉

- 路石成 〈宝亀9年(778年)8月20日〉

- 物部国足〈延暦元年(782年)1月17日〉

- 佐伯鷹守〈延暦4年(785年)1月15日〉

- 橘綿裳 〈延暦8年(789年)2月4日〉

- 村国息継〈延暦18年(799年)1月29日〉

- 藤原山人〈延暦23年(804年)1月24日〉

- 縵家継 〈 弘仁4年(813年)2月13日〉

- 安倍雄能麻呂〈弘仁6年(815年)1月10日〉

- 大伴黒成〈弘仁6年(815年)2月9日〉

- 石川越知人〈承和元年(834年)1月12日〉

- 吉田高世〈興世高世、承和3年(836年)5月1日〉

- 長岑秀名〈承和7年(840年)1月30日〉

- 坂本鷹野〈承和8年(841年)1月22日〉

- 味真御助麻呂〈承和10年(843年)2月3日〉

- 安墀豊額〈嘉祥元年(848年)1月11日〉

- 山代氏益〈仁寿2年(852年)1月15日〉

- 春原末継〈天安元年(857年)1月14日〉

- 斎部木上〈天安元年(857年)3月2日〉

- 良岑清風〈天安元年(857年)6月19日〉

- 大江直臣〈貞観3年(861年)1月13日〉

- 菅野高松〈貞観3年(861年)2月25日〉

- 菅野宗之〈貞観8年(866年)1月13日〉

- 源弼 〈貞観11年(869年)3月23日〉

- 志紀氏経〈貞観11年(869年)9月15日〉

- 平貞相 〈元慶2年(878年)1月11日〉

- 藤原高尚〈仁和2年(886年)1月16日〉

- 上毛野茂実〈延喜10年(910年)7月見〉

- 射水親元〈康平年間(1058-1064年)〉

- 藤原顕業〈保延元年(1135年)1月28日〉

- 源有通 〈権介、建久4年(1193年)1月29日〉

- 藤原長倫〈権介、建保3年(1215年)1月13日〉

越中掾

[編集]- 大伴池主

- 久米広縄〈天平勝宝元年(749年)閏5月27日 〉

- 三島宗麻呂〈天平宝宇3年(759年)11月14日〉

- 若桜部粳麻呂 〈天平神護3年(767年)〉

- 多治比清雄〈弘仁6年(815年)2月9日〉

- 伊勢茂行 〈延喜10年(910年)7月見〉

越中目

[編集]- 秦八千嶋(大目)

- 高安種麻呂(大目)

- 秦石竹(少目)

- 阿倍小殿浄足 〈天平神護3年(767年)〉

- 上村主乎加豆良(大目)〈弘仁6年(815年)2月9日〉

- 和仁部真嗣(小目)〈弘仁6年(815年)2月9日〉

- 錦部人勝(小目)〈番良人勝、承和3年(836年)12月4日〉

越中史生

[編集]守護

[編集]鎌倉幕府

[編集]室町幕府

[編集]この節の出典は『室町幕府守護制度の研究 上』[6]。なお、→は推定を示す。

- 吉見頼隆 - 建武3年(1336年)12月以前~同4年(1337年)4月以降

- 井上俊清 - 建武4年(1337年)7月以前→康永3年(1344年)?

- 桃井直常 - 康永3年(1344年)11月以前~観応元年(1350年)12月?

- 桃井直常 - 観応2年(1351年)3月?~同年7月

- 井上俊清? - 観応2年(1351年)→同3年(1352年)9月~延文元年(1356年)12月以降

- 細川頼和 - 延文5年(1360年)10月以前→康安元年(1361年)9月

- 斯波氏(高経?、義将?) - 康安元年(1361年)9月?→貞治元年(1362年)5月~同5年(1366年)8月

- 桃井直信 - 貞治6年(1367年)2月以前~同年11月→応安元年(1368年)2月?

- 斯波義将 - 応安元年(1368年)2月?→同年8月~康暦元年(1379年)11月以降

- 畠山基国 - 康暦2年(1380年)7月~明徳3年(1392年)12月以降

(以後、畠山氏)

[編集]- 1406年~? - 畠山満則

- 1408年~1433年 - 畠山満家

- 1433年~1455年 - 畠山持国

- 1458年~1459年 - 畠山義就

- 1460年~1493年 - 畠山政長

- 1493年~1522年 - 畠山尚順

- ?年~?年 - 畠山政国

武家官位としての越中守

[編集]- 安田景元

- 神保長住

- 織田信照

- 秋元長朝

- 秋元富朝〈寛永11年(1634年)12月30日~ 〉

- 秋元喬求〈享保15年(1730年)12月18日~ 〉

- 松平定賢

- 松平定邦

- 松平定信

- 松平定永

- 松平定和

- 松平定猷

- 松平定敬〈安政6年(1859年)~ 〉

- 細川忠興

- 細川忠利

- 細川綱利

- 細川宣紀

- 細川宗孝

- 細川重賢

- 細川治年

- 細川斉茲

- 細川斉樹

- 細川斉護

- 細川韶邦

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 『日本書紀』持統天皇6年(695年)9月癸丑条、『続日本紀』文武2年(698年)3月丁卯条

- ^ 『続日本紀』大宝2年(702年)3月甲申条

- ^ 『続日本紀』天平宝字2年(758年)9月丁酉条

- ^ 『日本後紀』延暦23年(804年)6月癸丑条

- ^ 『高岡市市制100年記念誌 たかおか -歴史との出会い-』(1991年12月、高岡市発行)341頁。

- ^ 佐藤 1967, p. 262.