核力

| 原子核物理学 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||

| 放射性崩壊 核分裂反応 原子核融合 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

核力(かくりょく、英: Nuclear force)は、原子核内の各核子(陽子、中性子)同士を結合している力である。 陽子と中性子はともに核子であり、核力の影響をほぼ同様に受ける。陽子は+1 eの電荷を持つため、陽子どうしを引き離そうとする静電気力が働くが、近距離では引力である核力が静電気力に打ち勝つほど強い。核力は核子を原子核に結合させ留めておく力がある。

核力は、約0.8フェムトメートル(fm、0.8×10−15メートル)の距離では核子間で強力に引き合うが、約2.5fmを超えると急速に減少し、無視できるほど小さくなる。0.7フェムトメートル以下の距離では、核力は核子同士を引き離す斥力となる。この斥力は原子核の大きさの要因となる。核子同士はこの力を超えて近づくことはできないからである。原子の大きさはオングストローム(Å、10−10メートル)の単位であり、フェムトメートルより5桁大きい。しかし核力は単純ではない。核子のスピンに依存し、テンソル成分を持ち、核子の相対運動量に依存する可能性があるからである[2]。

核力は、原子力発電や核兵器に使われるエネルギーを蓄えるために重要な役割を担っている。荷電した陽子同士を電気的な反発力に逆らって結合させるには仕事(エネルギー)が必要である。このエネルギーは、陽子や中性子が核力によって結合して原子核を形成するときに蓄えられる。原子核の質量は、陽子と中性子の個々の質量の合計よりも小さい。この質量の差は質量欠損として知られ、質量とエネルギーの等価性として表すことができる。重い原子核が2つ以上の軽い原子核に分裂するとき、エネルギーが放出される。このエネルギーは、帯電した原子核同士において、核力による結合がなくなるときに解放されるポテンシャルエネルギーである[3][4]。

核力の定量的な説明は、一部を経験的な方程式に依存している。これらの方程式は核子間のポテンシャルエネルギーをモデル化したものである。一般に、粒子が存在する系内の力は、系のポテンシャルエネルギーで記述されることによってより簡潔にモデル化され、ポテンシャルの負の勾配はベクトルに等しい。方程式の定数は現象論的、つまり方程式側を実験データに合わせることによって決定される。核子間ポテンシャルは、核子と核子の相互作用の特性を記述しようとするものである。定数がいったん決まれば、任意のポテンシャルは例えばシュレーディンガー方程式などで、核子系の量子力学的性質を決定するために用いることができる。

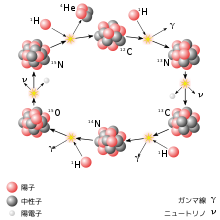

1932年の中性子の発見により、原子核は陽子と中性子から成り、引力によって結合していることが明らかになった。1935年までに、中間子と呼ばれる粒子によって核力が伝達されると考えられるようになった。この理論的発展には、核ポテンシャルの初期の例である湯川ポテンシャルの記述も含まれていた。1947年に、この予言を満たすパイ中間子が実験で発見された。1970年代までに、中間子と核子はクォークとグルーオンから構成されていると見なすクォークモデルが開発された。 この新しいモデルによると、核力は、隣接する核子間での中間子の交換から生じるものである。また核力は多粒子相互作用であり、核子の基礎構造に対する強い相互作用の集合的な効果である。

パイ中間子は核力を媒介するが、パイ中間子は素粒子ではないため、核力は基本相互作用ではない。

概要

[編集]

通常、核力は核子と関連しているが、より一般的には、この力はハドロン、すなわちクォークで構成される粒子間で伝わる。核子間の距離が小さい場合(スピンの状態にもよるが、中心間の距離が0.7fm以下)、この力は反発し、核子をある平均的な距離に保つ。同一の核子(2個の中性子や2個の陽子など)の場合、この斥力はパウリの排他原理から生じる。この斥力は、異なる核子(陽子と中性子)の同じフレーバーのクォーク間でも生じる。

場の強さ

[編集]0.7fm以上の距離では、スピンが揃った核子間で力が引力となり、中心間距離が約0.9fmで最大になる。この距離を超えると力は指数関数的に減少し、約2.0fmの距離を超えると力は無視できるほど小さくなる。核子の半径は約0.8fmである[5]。

短い距離(1.7fm以下)において核力による引力は、陽子間で反発するクーロン力よりも強く、核内の陽子の斥力に打ち勝つ。しかし、陽子間のクーロン力はより大きな範囲を持っており、距離の逆二乗として変化するため、クーロン力は陽子間の距離が約2~2.5fmを超えると唯一の主要な力となる。

核力にはスピンに依存する成分がある。スピンが揃っている粒子同士の方が、スピンが揃っていない粒子よりも核力が強い。もし2つの粒子が同じもの、例えば2つの中性子や2つの陽子の場合、力は粒子を結合させるのに十分ではない。なぜなら、同じ種類の2つの粒子が(スピンを除いて)同じ量子状態で互いに近づく場合、スピンベクトルは反対方向を向かなければならないからである。このフェルミ粒子の要件は、パウリの排他原理に由来する。陽子と中性子といった異なるタイプのフェルミ粒子の場合、パウリの排他律に違反することなく、粒子は互いに近づきスピンを揃えることができる。核力はスピンが揃った粒子の方がはるかに強いので、核力は粒子を(この場合は重陽子として)結合させることができる。しかし、たとえ粒子の種類が異なっていても、粒子のスピンが互いに反対方向では核力が弱すぎて結合させることはできない。

核力はまた、核子のスピンと角運動量の相互作用に依存するテンソル成分を持っており、単純な球形からの変形をもたらす。

核の結合

[編集]原子核を、結合していない陽子と中性子に分解するには、核力に逆らう仕事が必要である。逆に原子核が、結合していない核子や他の原子核から作られるときには、核結合エネルギー(en:Nuclear binding energy)というエネルギーが放出される。質量とエネルギーの等価性(すなわちアインシュタインの式E = mc2)のため、このエネルギーを放出すると、原子核の質量が個々の核子の質量の合計よりも小さくなり、いわゆる「質量欠損」が生じる[6]。

核力は、核子が中性子であるか陽子であるかにほとんど依存しない。この性質は荷電独立性と呼ばれる。核力は核子のスピンが平行であるか反平行であるかに依存し、非中心成分またはテンソル成分を持つ。軌道角運動量は中心力の作用下では保存されるが、前述の成分は軌道角運動量を保存しない。

ヴェルナー・ハイゼンベルクによって提唱された強い力の対称性とは、陽子と中性子は電荷以外のすべての点で同一であるというものである。中性子の方がほんの少し重いのでこれは完全には正しくないが、ほぼ対称である。したがって陽子と中性子は同じ粒子とみなされるが、アイソスピンの量子数が異なる。慣習として、陽子はアイソスピン・アップ、中性子はアイソスピン・ダウンである。粒子間の他の相互作用がスピンのSU(2)変換で不変であるように、強い力もSU(2)アイソスピン変換で不変である。言い換えれば、アイソスピン変換とスピン変換の両方がSU(2)対称群に群同型である(en:Representation theory of SU(2))。相互作用している粒子のアイソスピンの合計が0であるときのみ強い引力が存在し、これは実験によって確認されている[7]。

核力の知見は、粒子散乱実験と軽い原子核の結合エネルギーから得られている。

核力は、仮想パイ中間子や、ロー中間子とオメガ中間子といったスピンを持つ2種類の仮想中間子(ベクトル中間子、en:Vector meson)など、仮想の軽い中間子の交換によって生じる。ベクトル中間子は、この「仮想中間子」描像における核力のスピン依存性を説明する。

核力は、歴史的に弱い核力として知られていたものとは異なる。弱い相互作用は4つの基本相互作用の1つで、ベータ崩壊のようなプロセスで役割を果たす。弱い力は核子の相互作用には関与しないが、中性子から陽子への崩壊やその逆には関与する。

歴史

[編集]核力は、1932年にジェームズ・チャドウィックによる中性子の発見によって原子核物理学が誕生して以来、核物理学の中核を担ってきた。核物理学の伝統的な目標は、原子核の性質を、二核子間の「裸の」相互作用、すなわち核子-核子力(NN力)の観点から理解することである。

中性子の発見から数ヶ月以内に、ヴェルナー・ハイゼンベルク[8][9][10]とドミトリー・イワネンコ[11]は原子核の陽子-中性子モデルを提案していた[12]。量子力学は当時全く明らかではなかったが、ハイゼンベルクは原子核内の陽子と中性子の記述に、量子力学を通してアプローチした。ハイゼンベルクの原子核における陽子と中性子の理論は、「原子核を量子力学的なシステムとして理解するための大きな一歩」であった[13]。ハイゼンベルクは、核子を結合する交換力の理論を初めて導入した。彼は陽子と中性子を同じ粒子の異なる量子状態、すなわち核子は核アイソスピン量子数の値によって区別されると考えた。

原子核の最も初期のモデルの 1 つは、1930 年代に開発された液滴模型である。原子核の性質として、核子1個あたりの平均結合エネルギーが、安定な原子核ではすべてほぼ同じであるというものがあり、これは液体の滴に似ている。液滴模型では、原子核を非圧縮性の流体の液滴として扱い、核子は液体中の分子のように振る舞う。このモデルはジョージ・ガモフによって最初に提案され、その後ニールス・ボーア、ヴェルナー・ハイゼンベルク、カール・フリードリヒ・フォン・ヴァイツゼッカーによって発展した。この粗いモデルは、原子核のすべての性質を説明することはできなかったが、ほとんどの原子核が球形であることを説明できた。このモデルは、原子核の結合エネルギーについても良い予測を与えた。

1934年、湯川秀樹は核力の性質を説明する最も初期の試みを行った。彼の理論によれば、質量のあるボース粒子(中間子)が2つの核子間の相互作用を媒介する。量子色力学(QCD)、ひいては標準模型に照らし合わせると、中間子理論はもはや基本的なものとは認識されていない。しかし、中間子交換の概念(ハドロンが素粒子として扱われる)は、定量的なNNポテンシャルのための最良の実用モデルであり続けている。湯川ポテンシャル(遮蔽クーロンポテンシャルとも呼ばれる)は次のようなポテンシャルである。

ここで、gはスケーリング定数、すなわちポテンシャルの振幅、μは湯川粒子の質量、rは粒子までの半径方向距離である。ポテンシャルは単調増加する、 つまり力は常に引力であることを意味する。定数は経験的に決定される。湯川ポテンシャルは粒子間の距離rにのみ依存するため、中心力をモデル化している。

イジドール・イザーク・ラービ率いるコロンビア大学のグループは、1930年代を通じて原子核の磁気モーメントを測定する磁気共鳴技術を開発した。これらの測定により、1939年に重陽子にも電気四極子モーメントがあることを発見するに至った[14][15]。重陽子のこの電気的性質は、ラービのグループによる測定を妨害していた。陽子と中性子からなる重陽子は最も単純な原子核系の一つである。この発見は、重陽子の物理的形状が対称的でないことを意味し、核子を結合する核力の性質について貴重な洞察をもたらした。特にこの結果は、核力が中心力ではなく、テンソル的な性質を持つことを示した[1]。ハンス・ベーテは、重陽子の四極子モーメントの発見を、初期の核物理学における重要な出来事のひとつと位置づけた[14]。

歴史的に見ても、核力を現象論的に記述する作業は手ごわいものであった。最初の半経験的な定量モデルは、1950年代半ばに登場した[1]、Woods-Saxonポテンシャル(1954年、en:Woods–Saxon potential)などである。1960年代と1970年代には、核力に関連する実験と理論に大きな進展がみられた。影響力のあるモデルの1つが、Reidポテンシャル(1968年)である[1]。

ここで、、ポテンシャルの単位はMeVである。

また、核力の詳細を扱う実験テーマとして、例えば以下が挙げられる。

核力の電荷依存性、πNN結合定数の正確な値、改良された位相シフト解析、高精度NNデータ、高精度NNポテンシャル、中〜高エネルギーでのNN散乱、QCDから核力を導出する試みなど。

強い残留力としての核力

[編集]

核力は、より基本的な強い力による、強い相互作用の残留効果である。強い相互作用とは、クォークと呼ばれる素粒子を結びつけて核子(陽子と中性子)そのものを形成する引力である。自然界の基本相互作用のひとつである、より強力なこの力は、グルーオンと呼ばれる粒子を媒介としている。グルーオンは、電荷(チャージ)に似たカラーチャージによってクォーク同士を結びつけているが、その力ははるかに強い。クォーク、グルーオン、およびそれらの相互作用は、そのほとんどが核子内に閉じ込められているが、残留的な影響が核子の境界をわずかに超えて広がり、核力を生み出している。

核子間で発生する核力は、化学の分野ではロンドン分散力と呼ばれる、中性原子や分子間の力に類似している。ロンドン分散力のような原子間の力は、原子そのものをつなぎとめる電気的な引力(すなわち、電子を原子核に結合させる引力)よりもはるかに弱い。また、中性原子内の電荷の小さな分離から生じる力であるため、原子間でそれらの力が有効な距離も短い。 同様に、核子がほとんどのグルーオン力を打ち消す組み合わせのクォークでできている(それらは「色中性」である)にもかかわらず、クォークとグルーオンの組み合わせの一部は、ある核子から近くの別の核子へと伸びる短距離の核の力場という形で、核子から漏れ出ている。これらの核力は、核子内部の直接的なグルーオンによる力(「色力」または強い力)に比べると非常に弱い。核力は核の直径数個分にしか及ばず、距離が遠くなるにつれて指数関数的に減少する。それにもかかわらず、核力は短い距離で中性子と陽子を結合させ、原子核内の陽子間の電気的反発に打ち勝つのに十分強い。

QCDから生じる強い相互作用に対して、核力は強い残留力と呼ばれることがある。この呼称は、QCDが確立されつつあった1970年代に生まれた。それ以前は、強い核力は核子間ポテンシャルを指していた。クォーク模型の検証後、強い相互作用はQCDを意味するようになった。

核子-核子ポテンシャル

[編集]重水素原子の原子核である重陽子や、陽子-陽子散乱、中性子-陽子散乱のような2核子系は、NN力の研究に理想的である。このような系は、核子にポテンシャル(湯川ポテンシャルなど)を割り当て、そのポテンシャルをシュレーディンガー方程式に用いることで記述できる。ポテンシャルの形は現象論的に(測定によって)導かれるが、長距離相互作用については中間子交換理論がポテンシャルの構築に役立つ。ポテンシャルのパラメータは、重陽子結合エネルギーやNN弾性散乱断面積(この文脈では、いわゆるNN位相シフト)のような実験データに合わせることによって決定される。

最も広く使われているNNポテンシャルは、Parisポテンシャル、Argonne AV18ポテンシャル[16]、CD-Bonnポテンシャル、Nijmegenポテンシャルである。

より最近のアプローチは、核子-核子および、3体の核子力を矛盾なく記述するための有効場の理論を開発することである。量子ハドロン力学は核力の有効場理論であり、色相互作用のQCDや電磁相互作用のQEDに相当する。さらに、カイラル対称性の破れを有効場理論(カイラル摂動論と呼ばれる)の観点から解析することができ、交換粒子としてのパイ中間子を持つ核子間の相互作用の摂動計算が可能である。

核子から原子核へ

[編集]原子核物理学の究極の目標は、核子間の基本的な相互作用からすべての原子核反応を記述することである。これは核物理学の微視的あるいは第一原理的手法と呼ばれる。実現には克服すべき2つの大きな障害がある。

- 多体問題の計算は(多粒子相互作用のために)難しく、高度な計算技術を必要とする。

- 三体力(そしておそらくより高次の多粒子相互作用)が重要な役割を果たしているという証拠がある。つまり、3体の核子ポテンシャルをモデルに含める必要がある。

この分野は、核における殻構造の第一原理的手法をより良くするための計算技術の進歩に伴い、活発な研究分野となっている。A=12までの核種について、2核子および3核子のポテンシャルが実装されている。

核ポテンシャル

[編集]原子核の相互作用を記述する効果的な方法は、核子を構成するすべての要素を考慮する代わりに、原子核全体に対して1つのポテンシャルを構築することである。これは巨視的アプローチと呼ばれる。たとえば、原子核からの中性子の散乱は、実部と虚部からなる原子核のポテンシャル内の平面波を考えることによって記述できる。このモデルは、不透明なガラス球によって散乱される光の場合に似ているため、しばしば光学モデルと呼ばれる。

核ポテンシャルには局所的(ローカル)ポテンシャルと大域的(グローバル)ポテンシャルがある。局所的ポテンシャルは、扱うエネルギーや原子核質量が狭い範囲に限定される。大域的ポテンシャルは、通常は精度が劣るが、より多くのパラメータを持ち、エネルギーと原子核質量の関数であるため、より幅広い用途に使用できる。

出典

[編集]- ^ a b c d Reid, R. V. (1968). “Local phenomenological nucleon–nucleon potentials”. Annals of Physics 50 (3): 411–448. Bibcode: 1968AnPhy..50..411R. doi:10.1016/0003-4916(68)90126-7.

- ^ Kenneth S. Krane (1988). Introductory Nuclear Physics. Wiley & Sons. ISBN 0-471-80553-X

- ^ Binding Energy, Mass Defect, Furry Elephant physics educational site, retrieved 2012-07-01.

- ^ Chapter 4. NUCLEAR PROCESSES, THE STRONG FORCE, M. Ragheb, 1/30/2013, University of Illinois.

- ^ Povh, B.; Rith, K.; Scholz, C.; Zetsche, F. (2002). Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts. Berlin: Springer-Verlag. pp. 73. ISBN 978-3-540-43823-6

- ^ Stern, Dr. Swapnil Nikam (February 11, 2009). “Nuclear Binding Energy”. From Stargazers to Starships. NASA website. 2016年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月30日閲覧。

- ^ Griffiths, David, Introduction to Elementary Particles

- ^ Heisenberg, W. (1932). “Über den Bau der Atomkerne. I” (ドイツ語). Z. Phys. 77 (1–2): 1–11. Bibcode: 1932ZPhy...77....1H. doi:10.1007/BF01342433.

- ^ Heisenberg, W. (1932). “Über den Bau der Atomkerne. II” (ドイツ語). Z. Phys. 78 (3–4): 156–164. Bibcode: 1932ZPhy...78..156H. doi:10.1007/BF01337585.

- ^ Heisenberg, W. (1933). “Über den Bau der Atomkerne. III” (ドイツ語). Z. Phys. 80 (9–10): 587–596. Bibcode: 1933ZPhy...80..587H. doi:10.1007/BF01335696.

- ^ Iwanenko, D. D., The neutron hypothesis, Nature 129 (1932) 798.

- ^ Miller A. I. Early Quantum Electrodynamics: A Sourcebook, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ISBN 0521568919, pp. 84–88.

- ^ Brown, L. M.; Rechenberg, H. (1996). The Origin of the Concept of Nuclear Forces. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing. ISBN 0750303735. オリジナルの2023-12-30時点におけるアーカイブ。 2020年10月19日閲覧。

- ^ a b John S. Rigden (1987). Rabi, Scientist and Citizen. New York: Basic Books, Inc.. pp. 99–114. ISBN 9780674004351. オリジナルのDecember 30, 2023時点におけるアーカイブ。 May 9, 2015閲覧。

- ^ Kellogg, J. M.; Rabi, I. I.; Ramsey, N. F.; Zacharias, J. R. (1939). “An electrical quadrupole moment of the deuteron”. Physical Review 55 (3): 318–319. Bibcode: 1939PhRv...55..318K. doi:10.1103/physrev.55.318. オリジナルのMay 12, 2017時点におけるアーカイブ。 May 9, 2015閲覧。.

- ^ Wiringa, R. B.; Stoks, V. G. J.; Schiavilla, R. (1995). “Accurate nucleon–nucleon potential with charge-independence breaking”. Physical Review C 51 (1): 38–51. arXiv:nucl-th/9408016. Bibcode: 1995PhRvC..51...38W. doi:10.1103/PhysRevC.51.38. PMID 9970037.