中性子の発見

中性子とその性質の発見は、20世紀前半における原子物理学の並外れた発展の中心を占める。20世紀初頭にアーネスト・ラザフォードがハンス・ガイガーとアーネスト・マースデンの金箔実験に基づき原子の粗い模型を開発した[1]:188 [2]。この模型において、原子の質量と正電荷は非常に小さな核に集中していた[3]。1920年までに化学同位体が発見され、原子質量は(ほとんど)水素原子の質量の整数倍であると決定され[4]、原子番号は核の電荷と同じであることが分かった[5]:§1.1.2。1920年代を通じて原子核は当時知られていた2つの素粒子である陽子と電子の組み合わせで構成されていると考えられていたが、その模型はいくつかの実験的・理論的矛盾を示していた[1]:298。

原子核の本質的な性質は、1932年のジェームズ・チャドウィックによる中性子の発見と[6]、中性子が陽子とは異なる素粒子であるという決定により確立された[7][8]:55。

無電荷の中性子はすぐに核構造を調べる新たな手段として使われ、中性子照射による新たな放射性元素の生成(1934年)や中性子によるウランの核分裂(1938年)などの発見に至った[9]。核分裂の発見は第二次世界大戦終わりまでの原子力や核兵器の両方の作成につながった。陽子も中性子も1960年代にクォークから作られた複合粒子であると判断されるまで、素粒子であると推定されていた[10]。

放射能の発見

[編集]20世紀が始まるころ、原子の存在に関する活発な議論はいまだ解決に至っていなかった。エルンスト・マッハやヴィルヘルム・オストヴァルトなどの哲学者は、原子が実在することを否定し、これを都合の良い数学的構造とみなしていたが、アルノルト・ゾンマーフェルトやルートヴィッヒ・ボルツマンなどの科学者は物理理論には原子の存在が必要であると考えていた[9]:§1。

放射能は1896年にフランスの科学者アンリ・ベクレルにより燐光材料の研究中に発見された[11]。アーネスト・ラザフォードは放射能を通常の物体や気体を透過または移動する能力によって3種類、アルファ、ベータ、ガンマに区別した。これらの放射線はすぐに既知の粒子で同定された。ベータ線は1900年にベクレルにより電子であることが示され、アルファ線は1907年にラザフォードとThomas Roydsによりヘリウムイオンであることが示され、ガンマ線は1914年に電磁放射つまり光の1つであることが示された[1]:62。これらの放射線は原子から発されるものとしても認識されていたため、原子内で起こっている過程の手掛かりとなった。逆に、放射線は原子内部を調べる散乱実験で使うことができる道具としても認識されていた[12]:112-115。

金箔実験と原子核の発見

[編集]

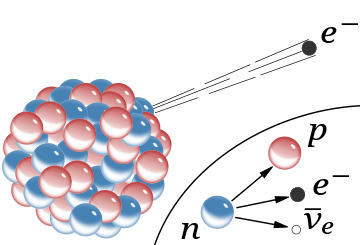

挿入図は、今日理解されているように自由中性子のベータ崩壊を示している。この過程で電子と反ニュートリノが生成される。

1908年から1913年までマンチェスター大学において、ラザフォードはハンス・ガイガーとアーネスト・マースデンに一連の実験を行うよう指導し、アルファ粒子が金属箔から散乱した時に何が起こるかを決定した。現在ラザフォードの金箔実験もしくはガイガー=マースデンの実験と呼ばれるこれらの測定により、アルファ粒子が薄い金箔を通過するときに高角度に散乱することがあるという驚くべき発見がなされた。この散乱は、アルファ粒子が原子の小さいが密な成分により偏向されたことを示している。これらの測定に基づき、1911年までにラザフォードにとって、原子が正の電荷をもつ小さな重い核とそれを囲む負に帯電した電子の非常に大きな雲で構成されていることは明白であった[2]。集中している原子質量は、観測されたアルファ粒子の偏向を与えるために必要であり、ラザフォードは散乱を説明する数学的なモデルを開発した。

ラザフォードモデルは非常に影響力があり、1913年に登場した核を周回する電子のボーア模型の動機づけとなり[13]、最終的には1920年代半ばの量子力学へ至った。

同位体の発見

[編集]ラザフォード、ガイガー、マースデンの研究と同時進行で、グラスゴー大学の放射化学者フレデリック・ソディは、放射性物質に関する化学関連の問題を研究していた。ソディはラザフォードとともにマギル大学で放射能の研究をしていた[14]。1910年までにおよそ40の異なる放射性元素がウランと鉛の間で確認されたが、周期表においては11個の元素しか許されていなかった。ソディとKazimierz Fajansは1913年に独立にアルファ崩壊をうける元素は周期表で2つ左の元素を生成し、ベータ崩壊をうける元素は周期表で1つ右の元素を生成することを発見した。また、周期表の同じ場所にある放射性元素は化学的に同じである。ソディはこれらの化学的に同一の元素を同位体と呼んだ[15]:3-5。放射能の研究と同位体の発見により、ソディは1921年にノーベル化学賞を受賞した[16]。

電場と磁場による正に帯電した原子の偏向に関するJ. J. トムソンの研究から、フランシス・アストンは1919年にキャベンディッシュ研究所で初の質量分析器を造った[4]。 簡単に達成することになるが、彼の目的はネオンの2つの同位体20Ne と 22Neを分離することであった。アストンは全ての粒子の質量が整数であること(整数の法則)を発見した。つまり、全ての同位体の質量は水素原子の質量の自然数倍ということである。これらの測定ではアストンは恣意的に酸素16に対する質量を計算し、ぴったり16の質量とした(今日では原子質量単位 (u) は炭素12に対して相対的なものとなっている[17])。皮肉にもこの規則の1つの例外は水素自体であり、質量値は1.008であった。余剰の質量は小さかったが、実験の不確実性の範囲をずっと超えていた。アストンらはすぐに、この矛盾は原子の結合エネルギーによるもの、つまり、単一原子に結合した多数の水素原子の質量は別々の水素原子の質量の合計よりも小さくなければならないことに気づいた。アストンは多数の非放射性元素の同位体の発見と整数規則の発表により1922年にノーベル化学賞を受賞した[18]。1920年にアーサー・エディントンは、アストンの各結合エネルギーの発見に注目し、星は水素(陽子)をヘリウムに融合させることでエネルギーを獲得し、より重い元素が星の中に形成されることを提案した[19][20]。

原子番号とモーズリーの法則

[編集]ラザフォードらは原子質量単位で計算された原子の質量とラザフォード模型が機能するために核で必要とされるおおよその電荷との間に不一致があることに気づいていた。原子核に必要な電荷は通常その原子質量の半分であった。1911年、Antonius van den Broekは、必要な電荷(Zで示される)は元素の原子量の半分ではなく、元素の原子番号すなわち周期表での位置と正確に等しいと大胆な提案を行った[1]:5。当時、周期表の元素の位置は類似の化学的性質を持つ特定の元素を並べるための方法を除き、物理的な意味を持つことは知られていなかった。

マンチェスター大学で1913年にヘンリー・モーズリーは訪問中のボーアと新たなボーア模型について議論を行った[21]。この模型は水素原子からの電磁放射スペクトルを説明し、モーズリーはコバルトやニッケルのような重い元素の電磁放射スペクトルは重量もしくは周期表での位置による順序に従うかどうかについて疑問に感じた。1913-1914年にモーズリーはX線回折技術を使用し実験的にこの疑問を検証した。彼はKアルファ線として知られる特定の元素のX線スペクトルで最も強い短波長線は、周期表における元素の位置、つまり原子番号Zに関連していることを発見した。実際にモーズリーはこの方法を導入した[5]:§1.1.2。モーズリーは放射線の周波数が単純な方法で多くの元素の原子番号に関連していることを発見した[22]。

それから1年以内に今日モーズリーの法則と呼ばれる方程式は、1913年のボーア模型の見地から説明でき、他の元素の原子構造について合理的な追加の仮定ができることに気づかれた。ボーアのその後の説明によるモーズリーの結果は、測定可能な実験量として原子番号を確立しただけでなく、原子核の正電荷としての物理的意味を与えた。元素は原子量ではなく原子番号順に周期表で順序が付けられる。その結果は周期表の構成、原子のボーア模型、ラザフォード模型の核からのアルファ散乱と結びつけられた。これはラザフォード、ボーアらにより原子核の性質を理解する上での重大な進歩として引用された[23]。

原子物理学のさらなる研究は、第一次世界大戦の勃発により中断された。モーズリーは1915年のガリポリの戦いで死に[24]、ラザフォードの学生ジェームズ・チャドウィックは戦中の1914年から1918年までドイツに収容されていた[25]。ベルリンではリーゼ・マイトナーとオットー・ハーンの精密な化学分離によりラジウムとウランの放射性崩壊系列を決定する研究は中断された[9]:§4。マイトナーは戦争のほとんど期間、オーストリア前線近くで放射線医師および医療用X線技師として過ごし、化学者だったハーンは毒ガスの研究に取り組んでいた。

ラザフォード原子

[編集]

1920年、ラザフォードは王立協会において"Nuclear Constitution of Atoms"(原子の核構造)と題する原子核について知られていることをまとめたものをBakerian講義で行った[26][8]:23。1920年までに原子核内の電子の存在は広く考えられていた。原子核は原子質量に等しい数の水素原子核で構成されていると思われていた。しかし、各水素には+1の電荷があるため核が正しい総電荷になるために、それぞれ電荷-1の「内部電子」が少量必要であった。陽子の質量は電子の質量の約1800倍であるため、この計算では電子の質量は付随的である。このような模型は重い核からのアルファ粒子の散乱および同定された多くの同位体の電荷と質量と一致していた。陽子-電子模型には他の動機もあった。当時のラザフォードが述べたように「我々は原子核には正電荷を帯びた物体だけでなく電子も含まれていると信じる強い理由がある・・・」、すなわち、ベータ線が原子核から放出された電子であることが知られていた:21。

その講演において、新たな粒子の存在を推測した。アルファ粒子は非常に安定していることが知られており、核内でその同一性を保持すると考えられた。アルファ粒子は4つの陽子と2つの密接に結合した電子で構成され+2の電荷と質量4になると推定された。1919年の論文において[27]、ラザフォードは3つの陽子と密接に結合した電子で構成されると解釈されるX++と書かれる質量3の新たな二重荷電粒子の明白な発見を報告した。この結果は2つの新たな粒子が存在する可能性が高いことをラザフォードに示唆した。2つのうち1つは電子が密接に結合した陽子で、もう1つは密接に結合する電子である。X++粒子は後に質量4を持ち単なる低エネルギーのアルファ粒子と決定された[8]:25。それにもかかわらず、ラザフォードは質量1の中性粒子である中性子と質量2で+1荷電粒子である重陽子の存在を推測していた[26]。後者は1931年にハロルド・ユーリーにより発見された重水素の核である[28]。仮定の中性粒子の質量は陽子の質量とほとんど異ならないとされた。ラザフォードはそのような電荷のない粒子はそのとき使える技術では検出が難しいであろうと判断した。

1921年までにラザフォードは非荷電粒子を中性子(neutron)と命名したが[29]、これとほぼ同時期に陽子(proton)という単語が水素原子核を表すのに採用された[30]。neutronという語は、ラテン語の語根neutralとギリシア語の末尾 -on(electronやprotonの模倣)から構築されたようである[31][32]。ただし、原子に関連するneutronという言葉は、すでに1899年に文献にある[33]。

ラザフォードとチャドウィックは、ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所で中性子を捜索する実験プログラムをすぐに開始した[29][8]:27。実験は1920年代を通じて継続されたが成功しなかった[6]。

ラザフォードの推測は広く受け入れられなかった。ジョージ・ガモフはコペンハーゲンの理論物理学研究所にいた1931年に著した教科書Constitution of Atomic Nuclei and Radioactivityにおいて中性子について言及していない。キュリー夫妻(イレーヌ・ジョリオ=キュリーとフレデリック・ジョリオ)は、1932年にパリで行い中性子につながることになる測定を行ったときに、この推測について知らなかった[34]。

核電子仮説の問題点

[編集]1920年代を通して、物理学者たちは原子核は陽子と「核電子」で構成されていると予想していた[8]:29–32[35]。この仮説の下では窒素14(14N)の原子核は14個の陽子と7個の電子で構成されているため、+7素電荷単位の正味電荷と14原子質量単位の質量を持つ。核の周りには14N原子を完成させるために、ラザフォードにより「外部電子」と呼ばれた別の7個の電子が回っていた[26]。しかし、この仮説に関する明白な問題があらわになる。

ラルフ・クローニッヒは1926年に観測された原子スペクトルの超微細構造が、陽子-電子仮説と矛盾していることを指摘した。この構造は、周回する電子のダイナミクスに対する核の影響により引き起こされる。仮定の「核電子」の磁気モーメントは、ゼーマン効果と似た超微細スペクトル線分裂を起こすはずであったが、そのような効果は観測されなかった[36][8]:34。まるで電子が核内にあるときに磁気モーメントが消失したように見えた。

1929年のフランコ・ラゼッティによる分子のエネルギー準位の観測は、陽子-電子仮説から予想される核スピンと一致しなかった[8]:35。二窒素(14N2)の分子ラマン分光は、偶数の回転準位から生じる遷移が奇数準位からの遷移よりも強いことを示したため、偶数準位が多く存在する[1]。したがって、量子力学とパウリの排他原理によると14N原子核のスピンはħ(換算プランク定数)の整数倍である。しかし、陽子と電子は両方とも½ ħの固有スピンを持ち、奇数個(14陽子 + 7電子 = 21)のスピン±½ ħを配置してħの整数倍のスピンを与える方法はない。

1928年にオスカル・クラインにより発見されたクラインのパラドックスは[37]、原子核内に閉じ込められた電子の概念に対してさらなる量子力学的異論を提示した[36]。ディラック方程式から導出されたこの明確なパラドックスは、ポテンシャル障壁に近づく高エネルギー電子が障壁を通過する可能性が高いことを示した。どうも電子はポテンシャル井戸により原子核内に閉じ込めることができないようであった。このパラドックスが意味するところは当時激しく議論された。

1930年ごろまでは、原子核の陽子-電子モデルを量子力学のハイゼンベルクの不確定性原理と調和させることは一般的に困難であると認識されていた[36][1]:299。この関係 Δx⋅Δp ≥ ½ħ は、原子核の大きさの領域に閉じ込められた電子の運動エネルギーの期待値は10–100 MeVであることを暗に示している[38]。このエネルギーは、核から放出されたベータ粒子の観測されたエネルギーよりも大きい。期待される電子エネルギーは、アストンらにより核子あたり9MeV未満であることが示された結合エネルギーよりも大きい[39]。

これらの考慮する点は全て、電子が核に存在できないことを「証明」するものではなかったが、物理学者はその解釈に挑むことになった。ガモフは1931年の教科書でこれらの矛盾を全て要約した。解釈の混乱に加え、ベータ崩壊電子の連続的なエネルギー分布は、エネルギーがこの「核電子」過程により保存されていないことを示しているようであった。実際、ボーア、ガモフ、ハイゼンベルクらは量子力学の法則が核内部で適用されない可能性を考慮した[8]:40。そのころ量子力学の法則が古典力学の法則を覆したため、このような考察は明らかに合理的であった。この矛盾は核に電子がないことが分かるまで、不可思議で厄介なものであった[35]。

中性子の発見

[編集]1930年、ドイツのギーセンでヴァルター・ボーテとハーバート・ベッカーは、ポロニウムから放出されたエネルギーを持つアルファ粒子が特定の軽元素、具体的にはベリリウム(9

4Be)、ホウ素(11

5B)、リチウム(7

3Li)に当たると、異常に透過する放射線が生成されることを発見した。ベリリウムが最も強い放射線を生成した。ポロニウムは非常に放射性が高く、高エネルギーのアルファ線を生成し、当時の散乱実験で一般的に使われていた:99–110。アルファ線は荷電粒子で構成されているため、電場の影響を受けることがある。しかし、観測された透過放射線は電場の影響を受けないため、ガンマ線であると考えられていた。この放射線は既知のガンマ線よりも透過性が高く、実験結果を細かに解釈することは困難であった[40][41]。

2年後、パリのキュリー夫妻(イレーヌ・ジョリオ=キュリーとフレデリック・ジョリオ)は、この未知の放射線がパラフィンワックスもしくはその他の水素を含む化合物に当たると非常に高エネルギー(5 MeV)の陽子を放出することを示した[42]。この観測自体は新しい放射線の想定されるガンマ線の性質と矛盾していなかったが、その解釈(コンプトン散乱)には論理的な問題があった。エネルギーと運動量を考慮すると、ガンマ線は巨大な陽子を散乱するために不可能なほど高いエネルギー(50 MeV)を持たなければならなかった[5]:§1.3.1。ローマでは、若き物理学者エットーレ・マヨラナが新たな放射線が陽子と相互作用する方法に新たな中性の粒子が必要であることを発表した。

パリでの結果を聞いたときは、キャベンディッシュ研究所にいたラザフォードもジェームズ・チャドウィックもガンマ線仮説を信じていなかった[43]。Norman Featherの助けを借りて[44]、チャドウィックはすぐにガンマ線仮説が筋が通らないことを示す一連の実験を行った。その前年にチャドウィック、J.E.R. Constable、E.C. Pollardはすでにポロニウムからのアルファ線を使用して軽元素を崩壊させる実験を行っていた[45]。彼らは放出された陽子を検出、数え上げ、記録するためのより正確で効率的な方法を開発した。チャドウィックはベリリウムを用いた放射線の作成を繰り返し、パリの実験に倣いパラフィンに放射線を向けた。パラフィンワックスは水素含有量の高い炭化水素であるため、陽子の密なターゲットを提供する。中性子と陽子の質量はほぼ等しいため、陽子は中性子から勢いよく散乱する。チャドウィックはこれらの陽子の範囲を測定し、新たな放射線が様々な気体の原子にどのように影響するかについても測定した[46]。そこで新しい放射線がガンマ線ではなく陽子とほぼ同じ質量の非荷電粒子で構成されていることを発見した。この粒子は中性子であった[47][6][48][49]。チャドウィックはこの発見により1935年にノーベル物理学賞を受賞した[50]。

中性子、コッククロフト・ウォルトン粒子加速器による人工核壊変、陽電子の発見がなされた1932年は、のちにキャベンディッシュ研究所における核物理学のアヌス・ミラビリス(驚異の年)と呼ばれた[46]。

陽子-中性子モデルと中性子の構造仮説

[編集]陽子-電子モデルの問題を考えると[35]、原子核が陽子と中性子で構成されていることはすぐに受け入れられたが、最初は中性子の正確な性質は不明であった。中性子の発見から数か月以内に、ヴェルナー・ハイゼンベルク[51][52][53][49]とDmitri Ivanenkoが原子核の陽子-中性子モデルを提案した[54]。ハイゼンベルクの画期的な論文は、量子力学を通して原子核内の陽子と中性子の記述へアプローチを行った。核内の陽子と中性子に関するハイゼンベルクの理論は「核を量子力学系として理解するための主要段階」であったが[55]、依然として核電子の存在を仮定していた。特に、ハイゼンベルクは中性子を陽子-電子複合体と仮定しており、そこに量子力学的説明はない。また、核内でどのように軽量の電子が束縛されるかについて説明していない。核子を結合する核交換力の最初の理論を導入した。陽子と中性子は同じ粒子の異なる量子状態、つまり核アイソスピン量子数の値により区別される核子であると考えた。

陽子-中性子モデルは二窒素の謎を説明した。14Nは各々3組の陽子と中性子で構成され追加の不対中性子と陽子がそれぞれ同じ方向の1⁄2 ħのスピンに寄与し合計で1 ħになると提案されると、モデルは実現可能なものとなった[56][57][58]。すぐに中性子は、同じ方法で多くの異なる核種のスピンの違いを自然に説明するために使われた。

核の陽子-中性子モデルが多くの問題を解決したとすると、ベータ線の起源を説明する問題が強調された。既存の理論では電子や陽電子が核からどのように放出されるかを説明できなかった[59]。1934年、エンリコ・フェルミはベータ崩壊の過程を説明する優れた論文を発表した。ベータ崩壊では中性子が電子と(当時はまだ発見されていない)ニュートリノを生成し陽子に崩壊する[60]。この論文は、光子または電磁放射が原子過程において生成および破壊されるという類推を用いている。Ivanenkoは1932年に同様の類推を提案していた[56][61]。フェルミの理論では中性子はスピン-½粒子である必要がある。この理論はベータ粒子の連続的なエネルギー分布により疑問を投げかけられていたエネルギー保存則を維持した。フェルミにより提案されたベータ崩壊の基本理論は、粒子がどのように生成され崩壊するかを示す最初のものであった。これにより弱い力または強い力による粒子の相互作用に関する一般的な基本理論が確立された。この影響力のある論文は時の試練に耐えたが、その中の考えは非常に新しく1933年に初めてNatureに提出された際には推論的すぎるとして拒絶されている[55]。

中性子の性質

[編集]

中性子が陽子と電子の複合粒子であるか否かの疑問は、発見後数年間続いた[62][63]。例えば1932年にHarrie Masseyは物質を通り抜ける強い透過力と電気的中性を説明するために複合中性子のモデルを探究した[64]。この問題は、素粒子は陽子と電子だけである1920年代からの一般的見解の遺産である。中性子の性質は1933年10月に開催された第7回ソルベー会議の主要な議論のテーマであり、ここにはハンゼンベルク、ニールス・ボーア、リーゼ・マイトナー、アーネスト・ローレンス、フェルミ、チャドウィックらが出席した[55][65]。1933年のチャドウィックによるBakerian Lectureで提議されたように主な問題は陽子に対する中性子の質量であった。中性子の質量が陽子と電子の結合質量(1.0078 u)より小さい場合、中性子は結合エネルギーによる質量欠損のために陽子-電子複合体である可能性がある。結合質量より大きい場合、陽子と同様に素粒子である[48]。電子の質量は陽子の質量のわずか0.05%であるため、この質問に答えるのはチャレンジングであった。したがって非常に正確な測定が必要であった。

測定が難しいことは、1932年~1934年に得られた中性子の質量の値が幅広いことから分かる。今日受け入れられている値は1.00866 uである。発見を報告したチャドウィックの1932年の論文では中性子の質量を1.005 uと1.008 uの間にあると推定している[43]。キュリー夫妻はホウ素にアルファ粒子を当てることで1.012 uという大きな値を得た一方、アーネスト・ローレンスのチームは新たなサイクロトロンを使用して小さな値1.0006 uを測定した[66]。

1935年、チャドウィックと博士課程の学生Maurice Goldhaberは中性子の質量の初の正確な測定を報告することで問題を解決した。2人はタリウム208 (208Tl)(当時トリウムC"として知られる)の2.6 MeVガンマ線を使用して重陽子を光崩壊させた[67]。

この反応では、結果として得られる陽子と中性子は質量がほぼ等しいため、運動エネルギーもほぼ等しい。得られる陽子の運動エネルギーを測定でき(0.24 MeV)、それにより重陽子の結合エネルギーを決定することができた(2.6 MeV − 2(0.24 MeV) = 2.1 MeV, or 0.0023 u)。中性子の質量は単純な質量バランスにより決定できる。

md + b.e. = mp + mn

md,p,n は重陽子、陽子、中性子の質量、"b.e."は結合エネルギーである。重陽子と陽子の質量は既知であった。チャドウィックとGoldhaberはそれぞれ2.0142 uと1.0081 uという値を使用した。彼らは重陽子の質量に使われる正確な値により、中性子の質量が陽子の質量よりわずかに大きい1.0084 u もしくは 1.0090 u であることを見つけた[7]。中性子の質量は陽子-電子複合体としては大きすぎるため、中性子は素粒子であることが確認された[43]。皮肉にも、チャドウィックとGoldhaberはフェルミの理論を支持して自由中性子が陽子、電子、ニュートリノに崩壊(ベータ崩壊)できると予測をした。

1930年代の中性子物理学

[編集]中性子が発見されてから間もなく、間接的な証拠により中性子がその磁気モーメントに対して予期せず0でない値を持っていることが示唆された。中性子の磁気モーメントを測定する試みは、1933年にオットー・シュテルンがハンブルクにて陽子が異常に大きな磁気モーメントを持っていることを発見したことから始まる[68][69]。1934年までにシュテルン(このときはピッツバーグにいた)とニューヨークのI. I. ラービ率いるグループが独立に、陽子と重陽子の磁気モーメントを測定することにより中性子の磁気モーメントは負であり、予想外に大きいことを推測した[63][70][71][72][73]。中性子の磁気モーメントの値は、原子スペクトルの超微細構造の研究からアナーバーのRobert Bacher[74] (1933) とソ連のイーゴリ・タムとS.A. Altshuler[75] (1934)によっても決定された。1930年代後半までに、中性子の磁気モーメントの正確な値は、新たに開発された核磁気共鳴技術を使用した測定によりラービのグループにより推定された。陽子の磁気モーメントが大きかったことと中性子の磁気モーメントが負と推定されたことは予想外であり、多くの疑問を提起した。

中性子の発見は、原子核の特性を調べるための新たな道具を科学者に与えた。アルファ粒子は散乱実験で過去数十年にわたり使用されていたが、この粒子はヘリウムの原子核であり+2の電荷を持つ。アルファ粒子はこの電荷によりクーロン反発力に打ち勝ち、原子核と直接相互作用するのが難しくなる。中性子は電荷を持たないため、原子核と相互作用するためにこの力に打ち勝つ必要はない。中性子の発見とほぼ同時期に、チャドウィックの同僚であり弟子であるNorman Featherにより窒素を用いる散乱実験に使われた[76]。Featherは、窒素原子核と相互作用する中性子は陽子に散乱するか窒素を崩壊させアルファ粒子の放出とともにホウ素を形成させることを示すことができた。よってFeatherは中性子が核崩壊を引き起こすことを初めて示した人物である。

ローマでは、エンリコ・フェルミが重い元素に中性子を照射し、生成物が放射性であることを発見した。1934年までに、フェルミは中性子を使用して22種類の元素(この多くは原子番号の大きい元素)の放射能を誘起した。フェルミは自身の研究室で行った中性子による他の実験が、大理石のテーブルの上よりも木製のテーブルの上の方がうまくいくことに気づき、木の陽子が中性子を遅らせ中性子と核が相互作用する可能性を高めていると考えた。それゆえ中性子をパラフィンワックスに通し速度を落とし、照射された元素の放射能が100倍増加させた。原子核との相互作用の断面積は高速中性子よりも低速中性子の場合にはるかに大きくなる。1938年、フェルミは「中性子照射により生成された新たな放射性元素の存在の実証、および低速中性子により引き起こされる核反応の関連する発見」でノーベル物理学賞を受賞した[77][78]。

ベルリンでは、リーゼ・マイトナーとオットー・ハーンが助手フリッツ・シュトラスマンと協力して、フェルミと彼のチームが始めた研究をウランに中性子を照射することによりさらに進めた。1934年から1938年にかけてハーン、マイトナー、シュトラスマンはこれらの実験から多数の放射性変換生成物を発見したが全てを超ウラン元素とみなした[79]。超ウラン核種は中性子吸収により形成されたウラン(92)より大きな原子番号を持つものであり、自然には発生しない。1938年7月、アンシュルスの後マイトナーはナチスドイツでの反ユダヤの迫害から逃れざるをえなくなり、スウェーデンで新たな地位を確保することができた。1938年12月16-17日に行われた重大な実験(「ラジウム-バリウム-メソトリウム分別」と呼ばれる化学プロセスを使用)は不可解な結果をもたらした。彼らがラジウムの3つの同位体と理解していたものは、矛盾なくバリウムとして振舞っていた[9]。ラジウム(原子番号88)とバリウム(原子番号56)は同じ族である。1939年1月まで、ハーンは超ウラン核種と考えていたものがバリウム、ランタン、セリウム、軽い白金族元素などずっと軽い核種であると結論づけた。マイトナーとその甥オットー・フリッシュは、これらの観察結果を核分裂(この用語はフリッシュが造語)から生じたものとすぐに正しく解釈した[80]。ハーンと共同研究者は、中性子吸収により不安定になったウラン核がより軽い元素に分裂することを検出した。マイトナーとフリッシュは各ウラン原子の核分裂が約200 MeVのエネルギーを放出することも示した。核分裂の発見は原子物理学者の世界的コミュニティと大衆に衝撃を与えた。核分裂に関する2番目の出版物で、ハーンとシュトラスマンは核分裂過程の間の追加の中性子の存在と遊離を予測した[81]。フレデリック・ジョリオとそのチームは1939年3月にこの現象が連鎖反応であることを証明した。1945年、「重い原子核の核分裂の発見」で1944年のノーベル化学賞を受け取った[82][83]。

1939年以降

[編集]

1938年の終わりに核分裂が発見されたことで、各研究の中心地がヨーロッパからアメリカへ移った。多数の科学者がヨーロッパの争いと反ユダヤ主義そして迫りくる大戦から逃れるためにアメリカへ移住した[84]:407–410(ユダヤ人科学者とマンハッタン計画参照)。核研究の新たな中心地はアメリカの大学、特にニューヨークのコロンビア大学とエンリコ・フェルミが移ったシカゴ大学[85][86]、そして1942年に設立され、マンハッタン計画の新たな拠点となったニューメキシコ州ロスアラモスにある秘密の研究施設であった[87]。この戦時中の計画は核兵器の作成に焦点を合わせ、中性子をもとにした連鎖反応によるウランまたはプルトニウムの核分裂により放出される膨大なエネルギーを利用した。

1932年の中性子と陽電子の発見は、多くの新たな粒子発見の始まりであった。ミュー粒子が1936年に発見された。パイ中間子とK中間子が1947年に発見され、ラムダ粒子が1950年に発見された。1950年代60年代を通して、ハドロンと呼ばれる多くの粒子が発見された。マレー・ゲルマン[88]とジョージ・ツワイク[89][90]により独立に1964年に提案された全ての粒子を体系づける分類表はクォークモデルとして知られるようになる。このモデルでは、陽子や中性子などの粒子は素粒子ではなく、パートンやクォークと呼ばれる他の真の素粒子を少数組み合わせたものにより構成されている。クォークモデルは1960年代後半に実験的検証を受け、最終的に中性子の異常磁気モーメントを説明した[91][10]。

ビデオ

[編集]- Ernest Rutherford summarizes the state of nuclear physics in 1935. (7 min., Nobelprize.org)

- Hans Bethe discusses Chadwick and Goldhaber's work on deuteron disintegration. (2 min., Web of Stories)

脚注

[編集]- ^ a b c d e f Pais, Abraham (1986). Inward Bound. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198519973

- ^ a b Rutherford, E. (1911). “The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom”. Philosophical Magazine Series 6 (21): 669–688. doi:10.1080/14786440508637080 2017年11月15日閲覧。.

- ^ Longair, M.S. (2003). Theoretical concepts in physics: an alternative view of theoretical reasoning in physics. Cambridge University Press. pp. 377–378. ISBN 978-0-521-52878-8

- ^ a b Squires, Gordon (1998). “Francis Aston and the mass spectrograph”. Dalton Transactions 0 (23): 3893–3900. doi:10.1039/a804629h 2007年12月6日閲覧。.

- ^ a b c Byrne, J. Neutrons, Nuclei, and Matter, Dover Publications, Mineola, New York, 2011, ISBN 0486482383

- ^ a b c d Chadwick, James (1932). “Existence of a Neutron”. Proceedings of the Royal Society A 136 (830): 692–708. Bibcode: 1932RSPSA.136..692C. doi:10.1098/rspa.1932.0112.

- ^ a b Chadwick, J.; Goldhaber, M. (1935). “A nuclear photoelectric effect”. Proceedings of the Royal Society A 151 (873): 479–493. Bibcode: 1935RSPSA.151..479C. doi:10.1098/rspa.1935.0162.

- ^ a b c d e f g h Stuewer, Roger H. (1983). “The Nuclear Electron Hypothesis”. In Shea, William R.. Otto Hahn and the Rise of Nuclear Physics. Dordrecht, Holland: D. Riedel Publishing Company. pp. 19–67. ISBN 978-90-277-1584-5

- ^ a b c d e Rife, Patricia (1999). Lise Meitner and the dawn of the nuclear age. Basel, Switzerland: Birkhäuser. ISBN 978-0-8176-3732-3

- ^ a b Introduction to High Energy Physics, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, (1982), pp. 201–202, ISBN 978-0-201-05757-7

- ^ “Henri Becquerel – Biographical”. NobelPrize.org. Nobel Media AB (2019年). 2019年8月27日閲覧。

- ^ Malley, Marjorie (2011), Radioactivity: A History of a Mysterious Science (illustrated ed.), Oxford University Press, ISBN 9780199766413

- ^ Bohr, N. (1913). “On the Constitution of Atoms and Molecules, Part I”. Philosophical Magazine 26 (151): 1–24. doi:10.1080/14786441308634955.

- ^ “The Nobel Prize in Chemistry 1921 – Frederick Soddy Biographical”. Nobelprize.org. 2019年9月5日閲覧。

- ^ Choppin, Gregory; Liljenzin, Jan-Olov; Rydberg, Jan (2013), Radiochemistry and Nuclear Chemistry (4th ed.), Academic Press, ISBN 978-0124058972

- ^ “The Nobel Prize in Chemistry 1921: Frederick Soddy – Biographical”. Nobelprize.org. 2014年3月16日閲覧。

- ^ “Atomic Weights and the International Committee — A Historical Review” (2004年1月26日). 2019年9月閲覧。 エラー: 閲覧日は年・月・日のすべてを記入してください。

- ^ “The Nobel Prize in Chemistry 1922: Francis W. Aston – Biographical”. Nobelprize.org. 2017年11月18日閲覧。

- ^ Eddington, A. S. (1920). “The Internal Constitution of the Stars”. The Observatory 43: 341. Bibcode: 1920Obs....43..341E.

- ^ Eddington, A. S. (1920). “The Internal Constitution of the Stars”. Nature 106 (2653): 14. Bibcode: 1920Natur.106...14E. doi:10.1038/106014a0.

- ^ Heilbron, J. L., H.G.J. Moseley: The Life and Letters of an English Physicist, 1887-1915, University of California Press, 1974, ISBN 0520023757

- ^ Moseley, Henry G. J. (1913). “The High Frequency Spectra of the Elements”. Philosophical Magazine 26 (156): 1024–1034. doi:10.1080/14786441308635052.

- ^ “Oral History Interview: Niels Bohr, Session I”. American Institute of Physics, Niels Bohr Library and Archives (1962年10月31日). 2017年10月25日閲覧。

- ^ Reynosa (2016年1月7日). “An Ode to Henry Moseley”. Huffington Post. 2017年11月16日閲覧。

- ^ “This Month in Physics History: May 1932: Chadwick reports the discovery of the neutron”. APS News 16 (5). (2007) 2017年11月16日閲覧。.

- ^ a b c Rutherford, E. (1920). “Bakerian Lecture: Nuclear Constitution of Atoms”. Proceedings of the Royal Society A 97 (686): 374–400. Bibcode: 1920RSPSA..97..374R. doi:10.1098/rspa.1920.0040.

- ^ Rutherford, E. (1919). “Collision of α particles with light atoms”. Philosophical Magazine 37: 571.

- ^ Urey, H.; Brickwedde, F.; Murphy, G. (1932). “A Hydrogen Isotope of Mass 2”. Physical Review 39 (1): 164–165. Bibcode: 1932PhRv...39..164U. doi:10.1103/PhysRev.39.164.

- ^ a b Glasson, J.L. (1921). “Attempts to detect the presence of neutrons in a discharge tube”. Philosophical Magazine 42 (250): 596. doi:10.1080/14786442108633801.

- ^ Rutherford reported acceptance by the British Association of the word proton for the hydrogen nucleus in a footnote to Masson, O. (1921). “XXIV. The constitution of atoms”. Philosophical Magazine 41 (242): 281–285. doi:10.1080/14786442108636219.

- ^ Pauli, W. (1985). “Das Jahr 1932 Die Entdeckung des Neutrons”. Wolfgang Pauli Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u.a.. Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences. 6. p. 105. doi:10.1007/978-3-540-78801-0_3. ISBN 978-3-540-13609-5

- ^ Hendry, John, ed. (1984-01-01), Cambridge Physics in the Thirties, Bristol: Adam Hilger Ltd (1984発行), ISBN 978-0852747612

- ^ Feather, N. (1960). “A history of neutrons and nuclei. Part 1”. Contemporary Physics 1 (3): 191–203. Bibcode: 1960ConPh...1..191F. doi:10.1080/00107516008202611.

- ^ Crowther, J.G. (1971). “Rutherford the Great”. New Scientist and Science Journal 51 (3): 464–466 2017年9月27日閲覧。.

- ^ a b c Brown, Laurie M. (1978). “The idea of the neutrino”. Physics Today 31 (9): 23. Bibcode: 1978PhT....31i..23B. doi:10.1063/1.2995181.

- ^ a b c Stuewer, Roger H. (1985). “Niels Bohr and Nuclear Physics”. In French, A. P.; Kennedy, P. J.. Niels Bohr: A Centenary Volume. Harvard University Press. pp. 197–220. ISBN 978-0674624160

- ^ Klein, O. (1929). “Die Reflexion von Elektronen an einem Potentialsprung nach der relativistischen Dynamik von Dirac”. Zeitschrift für Physik 53 (3–4): 157. Bibcode: 1929ZPhy...53..157K. doi:10.1007/BF01339716.

- ^ Fundamentals of Nuclear Science and Engineering, CRC, 2nd edition, (2007-11-01) (2007発行), ISBN 978-1420051360

- ^ Aston, F. W. (1927). “Bakerian Lecture - A new mass-spectrograph and the whole number rule”. Proceedings of the Royal Society A 115 (772): 487–514. Bibcode: 1927RSPSA.115..487A. doi:10.1098/rspa.1927.0106.

- ^ Bothe, W.; Becker, H. (1930). “Künstliche Erregung von Kern-γ-Strahlen” (ドイツ語). Zeitschrift für Physik 66 (5–6): 289. Bibcode: 1930ZPhy...66..289B. doi:10.1007/BF01390908.

- ^ Becker, H.; Bothe, W. (1932). “Die in Bor und Beryllium erregten γ-Strahlen” (ドイツ語). Zeitschrift für Physik 76 (7–8): 421. Bibcode: 1932ZPhy...76..421B. doi:10.1007/BF01336726.

- ^ Joliot-Curie, Irène; Joliot, Frédéric (1932). “Émission de protons de grande vitesse par les substances hydrogénées sous l'influence des rayons γ très pénétrants” (フランス語). Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences 194: 273.

- ^ a b c Brown, A. (1997). The Neutron and the Bomb: A Biography of Sir James Chadwick. Oxford University Press. ISBN 9780198539926

- ^ “Oral History Interview: Norman Feather, Session I”. American Institute of Physics, Niels Bohr Library and Archives (1971年2月25日). 2017年11月16日閲覧。

- ^ Chadwick, J.; Constable, J.E.R.; Pollard, E.C. (1931). “Artificial disintegration by α-particles”. Proceedings of the Royal Society A 130 (814): 463–489. Bibcode: 1931RSPSA.130..463C. doi:10.1098/rspa.1931.0017 2017年11月14日閲覧。.

- ^ a b “Atop the Physics Wave: Rutherford Back in Cambridge, 1919–1937”. Rutherford's Nuclear World. American Institute of Physics (2011–2014). 2014年8月19日閲覧。

- ^ Chadwick, James (1932). “Possible Existence of a Neutron”. Nature 129 (3252): 312. Bibcode: 1932Natur.129Q.312C. doi:10.1038/129312a0.

- ^ a b Chadwick, J. (1933). “Bakerian Lecture.–The Neutron”. Proceedings of the Royal Society A 142 (846): 1–25. Bibcode: 1933RSPSA.142....1C. doi:10.1098/rspa.1933.0152.

- ^ a b Ley, Willy (October 1966). “The Delayed Discovery”. Galaxy Science Fiction: 116–127.

- ^ “The Nobel Prize in Physics 1935: James Chadwick – Biographical”. Nobel Foundation. 2017年11月18日閲覧。

- ^ Heisenberg, W. (1932). “Über den Bau der Atomkerne. I”. Zeitschrift für Physik 77 (1–2): 1–11. Bibcode: 1932ZPhy...77....1H. doi:10.1007/BF01342433.

- ^ Heisenberg, W. (1932). “Über den Bau der Atomkerne. II”. Zeitschrift für Physik 78 (3–4): 156–164. Bibcode: 1932ZPhy...78..156H. doi:10.1007/BF01337585.

- ^ Heisenberg, W. (1933). “Über den Bau der Atomkerne. III”. Zeitschrift für Physik 80 (9–10): 587–596. Bibcode: 1933ZPhy...80..587H. doi:10.1007/BF01335696.

- ^ Miller A. I. Early Quantum Electrodynamics: A Sourcebook, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ISBN 0521568919, pp. 84–88.

- ^ a b c Brown, L.M.; Rechenberg, H. (1996). The Origin of the Concept of Nuclear Forces. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing. ISBN 978-0750303736

- ^ a b Iwanenko, D. (1932). “Sur la constitution des noyaux atomiques”. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris 195: 439–441.

- ^ Bacher, R.F.; Condon, E.U. (1932). “The Spin of the Neutron”. Physical Review 41 (5): 683–685. Bibcode: 1932PhRv...41..683G. doi:10.1103/PhysRev.41.683.

- ^ Whaling, W. (2009). “Robert F. Bacher 1905–2004”. Biographical Memoirs of the National Academy of Sciences 2015年3月21日閲覧。.

- ^ Bethe, H.; Peierls, R. (1934). “The Neutrino”. Nature 133 (3362): 532–533. Bibcode: 1934Natur.133..532B. doi:10.1038/133532a0.

- ^ Wilson, Fred L. (1968). “Fermi's Theory of Beta Decay”. Am. J. Phys. 36 (12): 1150–1160. Bibcode: 1968AmJPh..36.1150W. doi:10.1119/1.1974382.

- ^ Iwanenko, D. (1932). “Neutronen und kernelektronen”. Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion 1: 820–822.

- ^ Kurie, F.N.D. (1933). “The Collisions of Neutrons with Protons”. Physical Review 44 (6): 463. Bibcode: 1933PhRv...44..463K. doi:10.1103/PhysRev.44.463.

- ^ a b Breit, G.; Rabi, I.I. (1934). “On the interpretation of present values of nuclear moments”. Physical Review 46 (3): 230. Bibcode: 1934PhRv...46..230B. doi:10.1103/PhysRev.46.230.

- ^ Massey, H.S.W. (1932). “The passage of neutrons through matter”. Proceedings of the Royal Society A 138 (835): 460–469. Bibcode: 1932RSPSA.138..460M. doi:10.1098/rspa.1932.0195.

- ^ Sime, R.L. (1996). Lise Meitner: A Life in Physics. University of California Press. ISBN 978-0520089068

- ^ Seidel, R.W. (1989). Lawrence and his Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory. University of California Press. ISBN 9780520064263

- ^ Chadwick, J.; Goldhaber, M. (1934). “A nuclear photo-effect: disintegration of the diplon by gamma rays”. Nature 134 (3381): 237–238. Bibcode: 1934Natur.134..237C. doi:10.1038/134237a0.

- ^ Frisch, R.; Stern, O. (1933). “Über die magnetische Ablenkung von Wasserstoffmolekülen und das magnetische Moment des Protons. I / Magnetic Deviation of Hydrogen Molecules and the Magnetic Moment of the Proton. I.”. Zeitschrift für Physik 84 (1–2): 4–16. Bibcode: 1933ZPhy...85....4F. doi:10.1007/bf01330773.

- ^ Esterman, I.; Stern, O. (1933). “Über die magnetische Ablenkung von Wasserstoffmolekülen und das magnetische Moment des Protons. II / Magnetic Deviation of Hydrogen Molecules and the Magnetic Moment of the Proton. I.”. Zeitschrift für Physik 85 (1–2): 17–24. Bibcode: 1933ZPhy...85...17E. doi:10.1007/BF01330774.

- ^ Esterman, I.; Stern, O. (1934). “Magnetic moment of the deuton”. Physical Review 45 (10): 761(A109). Bibcode: 1934PhRv...45..739S. doi:10.1103/PhysRev.45.739.

- ^ Rabi, I.I.; Kellogg, J.M.; Zacharias, J.R. (1934). “The magnetic moment of the proton”. Physical Review 46 (3): 157. Bibcode: 1934PhRv...46..157R. doi:10.1103/PhysRev.46.157.

- ^ Rabi, I.I.; Kellogg, J.M.; Zacharias, J.R. (1934). “The magnetic moment of the deuton”. Physical Review 46 (3): 163. Bibcode: 1934PhRv...46..163R. doi:10.1103/PhysRev.46.163.

- ^ Rigden, John S. (2000). Rabi, Scientist and Citizen. Harvard University Press. ISBN 9780674004351

- ^ Bacher, R.F. (1933). “Note on the Magnetic Moment of the Nitrogen Nucleus”. Physical Review 43 (12): 1001. Bibcode: 1933PhRv...43.1001B. doi:10.1103/PhysRev.43.1001.

- ^ Tamm, I.Y.; Altshuler, S.A. (1934). “Magnetic Moment of the Neutron”. Doklady Akademii Nauk SSSR 8: 455 2015年1月30日閲覧。.

- ^ Feather, N. (1 June 1932). “The Collisions of Neutrons with Nitrogen Nuclei”. Proceedings of the Royal Society A 136 (830): 709–727. Bibcode: 1932RSPSA.136..709F. doi:10.1098/rspa.1932.0113.

- ^ “The Nobel Prize in Physics 1938: Enrico Fermi – Biographical”. Nobelprize.org. 2017年11月18日閲覧。

- ^ Cooper, Dan (1999). Enrico Fermi: And the Revolutions in Modern physics. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-511762-2. OCLC 39508200

- ^ Hahn, O. (1958). “The Discovery of Fission”. Scientific American 198 (2): 76. Bibcode: 1958SciAm.198b..76H. doi:10.1038/scientificamerican0258-76.

- ^ Meitner, L.; Frisch, O. R. (1939). “Disintegration of Uranium by Neutrons: A New Type of Nuclear Reaction”. Nature 143 (3615): 239. Bibcode: 1939Natur.143..239M. doi:10.1038/143239a0.

- ^ Hahn, O.; Strassmann, F. (10 February 1939). “Proof of the Formation of Active Isotopes of Barium from Uranium and Thorium Irradiated with Neutrons; Proof of the Existence of More Active Fragments Produced by Uranium Fission”. Die Naturwissenschaften 27 (6): 89–95. Bibcode: 1939NW.....27...89H. doi:10.1007/BF01488988.

- ^ “The Nobel Prize in Chemistry 1944: Otto Hahn – Biographical”. Nobelprize.org. 2017年11月18日閲覧。

- ^ Bernstein, Jeremy (2001). Hitler's uranium club: the secret recordings at Farm Hall. New York: Copernicus. p. 281. ISBN 978-0-387-95089-1

- ^ Isaacson, Walter (2007). Einstein: His Life and Universe. Simon & Schuster. ISBN 978-0743264747

- ^ “About Enrico Fermi”. The University of Chicago Library: Digital Activities and Collections. Guide to the Enrico Fermi Collection, Special Collections Research Center, University of Chicago Library. 2017年11月24日閲覧。

- ^ “Fermi at Columbia: The Manhattan Project and the First Nuclear Pile”. Columbia University Department of Physics. 2017年11月24日閲覧。

- ^ Rhodes, Richard (1986). The Making of the Atomic Bomb. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-44133-3

- ^ Gell-Mann, M. (1964). “A Schematic Model of Baryons and Mesons”. Physics Letters 8 (3): 214–215. Bibcode: 1964PhL.....8..214G. doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3.

- ^ Zweig, G. (1964). “An SU(3) Model for Strong Interaction Symmetry and its Breaking”. CERN Report No.8182/TH.401.

- ^ Zweig, G. (1964). “An SU(3) Model for Strong Interaction Symmetry and its Breaking: II”. CERN Report No.8419/TH.412.

- ^ Gell, Y.; Lichtenberg, D. B. (1969). “Quark model and the magnetic moments of proton and neutron”. Il Nuovo Cimento A 61 (1): 27–40. Bibcode: 1969NCimA..61...27G. doi:10.1007/BF02760010.

参考文献

[編集]- Annotated bibliography for neutrons from the Alsos Digital Library for Nuclear Issues

- Abraham Pais, Inward Bound, Oxford: Oxford University Press, 1986. ISBN 0198519974.

- Herwig Schopper, Weak interactions and nuclear beta decay, Publisher, North-Holland Pub. Co., 1966. OCLC 644015779

- Ruth Lewin Sime, Lise Meitner: A Life in Physics, Berkeley, University of California Press, 1996. ISBN 0520208609.

- Roger H. Stuewer, "The Nuclear Electron Hypothesis". In Otto Hahn and the Rise of Nuclear Physics, William R. Shea, ed. Dordrecht, Holland: D. Riedel Publishing Company. pp. 19–67, 1983. ISBN 90-277-1584-X.

- Sin-Itiro Tomonaga, The Story of Spin, The University of Chicago Press, 1997. ISBN 9780226807942