長慶天皇

| 長慶天皇 | |

|---|---|

長慶天皇(『皇国紀元二千六百年史』より) | |

| 元号 |

正平 建徳 文中 天授 弘和 |

| 時代 | 室町時代・南北朝時代 |

| 関白 | 二条教頼 |

| 先代 | 後村上天皇 |

| 次代 | 後亀山天皇 |

| 誕生 |

1343年(興国4年/康永2年) 吉野行宮 |

| 崩御 |

1394年8月27日(応永元年8月1日) 紀伊玉川里、和泉大雄寺など諸説あり |

| 陵所 | 嵯峨東陵 |

| 追号 |

長慶院 (長慶天皇) |

| 諱 | 寛成 |

| 別称 |

慶寿院、崎山殿、陸奥親王 金剛理、覚理(法名) |

| 父親 | 後村上天皇 |

| 母親 | 藤原氏(嘉喜門院) |

| 中宮 | 藤原氏(西園寺公重の女) |

| 女御 | 某氏教子 |

| 子女 |

世泰親王 海門承朝 行悟 皇子某(玉川宮) |

| 皇居 |

住吉行宮 吉野行宮 天野行宮 栄山寺行宮 |

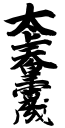

| 親署 |

|

長慶天皇(ちょうけいてんのう、1343年〈興国4年/康永2年〉 - 1394年8月27日〈応永元年8月1日〉)は、日本の第98代天皇、および南朝第3代天皇(在位:1368年〈正平23年/応安元年)〉3月[注釈 1] - 1383年〈弘和3年/永徳3年)冬〉)。諱は寛成(ゆたなり)。

南朝関係史料の少なさから、近世以来諸家の間で天皇の在位・非在位をめぐる議論があり、1911年(明治44年)3月に明治天皇が南朝を正統とする勅裁を下した際も在位認定されないままであったが、大正時代に入って、八代国治・武田祐吉の実証的研究が決定的な在位説として評価される。これを受けて宮内省の調査が行われ、1926年(大正15年)10月21日に皇統加列についての詔書発布があり、ここにようやく長慶天皇の在位の事実が公認されるに至った。

生涯

[編集]

生い立ちは不明な点が多く、親王宣下の後に陸奥太守に任じられたらしいが[注釈 2]、立太子に関しては確証を得ない[注釈 3]。

正平23年/応安元年(1368年)3月 、26歳にして摂津の住吉行宮(大阪市住吉区)で践祚し[注釈 4]、間もなく弟の熙成親王を東宮とした。

南朝は北畠親房らの重鎮を失って弱体化が著しく、天皇の事績に関しても明らかでないことが多い。また、天皇は北朝に対して強硬派の人物であったと考えられ、先代まで何度となく持ち上がった和睦交渉がこの代に入ってから全く途絶したことも、史料の少なさと無関係ではなかろう。

践祚後間もなく和平派の楠木正儀が北朝へ降ったため、同年(1368年)12月吉野(奈良県吉野町)に後退し、正平24年/応安2年(1369年)4月には河内天野の金剛寺(大阪府河内長野市)に移った。

しかし、文中2年/応安6年(1373年)8月に正儀らの先導で細川氏春・赤松光範の軍から総攻撃を受けて、四条隆俊ら70人余りが討ち取られたため、再び吉野へ還幸することとなった[注釈 5]。

文中3年/応安7年(1374年)冬、伯父の宗良親王が信濃から吉野入りし、以後は歌合が盛んに催されている。

天授5年/康暦元年(1379年)9月までには大和栄山寺(奈良県五條市)に移り、弘和元年/永徳元年(1381年)10月に宗良親王の私撰和歌集を准勅撰集とした(『新葉和歌集』)。また同年、『源氏物語』の注釈書である『仙源抄』を著している[1]。

譲位の時期は判然としないが、朝要分の免除に関して利生護国寺に下した弘和3年(1383年)10月27日付の綸旨が在位を確認できる最後の史料と目され[注釈 6]、この後程なく弟の東宮(後亀山天皇)に譲位したと考えられている。譲位に至った背景には、弘和2年/永徳2年(1382年)閏1月に正儀が南朝に帰参したことを受けて和平派が台頭し、その勢力によって穏健な後亀山を擁立する動きがあったとみられる。

譲位後2年程は院政を敷いていた証拠があり、元中2年/至徳2年(1385年)9月「太上天皇寛成」の名で高野山丹生社に宸筆願文を納めたが[注釈 7]、翌元中3年/至徳3年(1386年)4月に二見越後守宛に下した院宣を最後に史料の上から姿を消している。その後は落飾して金剛理(覚理とも)と号し[要検証]、禅宗に帰依した模様である。

元中9年/明徳3年(1392年)閏10月、南北朝合一が成った際にも後亀山天皇に同行して京都に入った形跡は見られない。『大乗院日記目録』によると、応永元年(1394年)8月1日に52歳で崩御[3]。晩年の地については、吉野に留まったとする説の他、紀伊玉川里(和歌山県九度山町)とする説、和泉大雄寺塔頭の長慶院(大阪府高石市)とする説(後述)、あるいは京都に還幸したとみて、天竜寺塔頭の慶寿院(京都市右京区)とする説など諸説がある。

若年から和歌に優れ、天授元年(1375年)の『五百番歌合』、同2年(1376年)の『千首和歌』(322首が現存)がある他、『新葉和歌集』に「御製」として53首が入集している。その歌風は平明で、大覚寺統伝統の二条派に属する。著作には先述の『仙源抄』がある他、『孟子集註』・『雲州往来』・『台記』などの研究も行った。

なお、天皇は譲位後に南朝勢の協力を求めて、各地を潜幸したという伝説があり、全国に御陵伝説地が点在する。南部煎餅の祖とする伝承もある。

在位・非在位をめぐる議論

[編集]長慶院の在位・非在位の議論は近世前期に林鵞峰が『日本王代一覧』『続本朝通鑑』で長慶天皇即位説を唱えて以来[注釈 8]、大正時代に入るまで在位・非在位の立場から下記のような説が提唱された[4]。

- 在位説

- 正平23年(1368年)即位、正平24年(1369年)譲位説。 - 小河一敏『長慶天皇御即位考』、吉岡徳明『桜松論』、『国史眼』

- 正平23年即位、建徳元年(1370年)譲位説。 - 坪井九馬三『史学研究法』

- 正平23年即位、文中2年(1373年)譲位説。 - 林鵞峰『日本王代一覧』『続本朝通鑑』、徳川光圀『大日本史』、久米邦武『長慶天皇につきて妄を弁ず』[5]

- 正平23年即位、弘和元年(1381年)譲位説。 - 榊原忠次『新葉集作者部類』、『群書一覧』

- 正平23年即位、建徳元年から文中2年譲位まで後亀山天皇と並立説。 - 藤田幽谷『長慶院の考』、大竹親従『長慶帝継統の議』、栗田寛『長慶院天皇継統考證』、『史徴墨宝考證』

- 非在位説

- 後亀山天皇と同一人物説。 - 天野信景『南朝紹運図』、谷重遠『長慶院弁』、津久井尚重『南朝皇胤紹運録』

- 後亀山天皇の皇太弟で非即位説。 - 『桜雲記』、『南方紀伝』、前田綱紀書翰、塙保己一『花咲松』、菅政友『南山皇胤譜』、谷森善臣『嵯峨野の露』

明治時代に入っても結論は出ず、小中村清矩・栗田寛・久米邦武が在位説、木村正辞・黒川真頼・谷森善臣が非在位説を唱えて激しい議論が交わされた[6]。

在位説・非在位説それぞれの根拠とされた史料には以下のものがあった。

- 在位説

- 『本朝皇胤紹運録』 - 応永33年(1426年)、洞院満季の作。「寛成親王 於南自立号長慶院」「煕成王 自吉野降後蒙太上天皇尊号号後亀山院」とある[7][8]。「自立」という記載から長慶・後亀山の兄弟が不仲であったという説を生むことともなった[7]。

- 醍醐寺三宝院蔵「帝系図」 - 応安4年(1371年)の奥書があり、後村上院の子に「寛成 当ゝ(今)」と「東宮 良成」を記す[9]。菅政友は加筆として、谷森善臣は南朝の系図には誤りが多いことを理由としてこれを否定した[10]。

- 『新葉和歌集』奥書 - 「慶寿院法皇御在位之時」とある。谷森善臣は慶寿院は後亀山天皇であるとの説をとった[11]。

- 『嘉喜門院集』袖書 - 「内の御かた」の傍註に「長慶院法皇」とあることから、天授3年(1377年)時点で長慶天皇が在位していたこととなる。塙保己一『花咲松』、谷森善臣『嵯峨野の露』では同書中の「内御方」を後亀山天皇、「春宮」を皇太弟長慶院であると説明した[12]。

- 『花営三代記』 - 「応安六年[注釈 9]八月二日南方奉譲位於御舎弟宮之間、相副三種神器、没落吉野云々」とあるのが、文中2年に長慶天皇から後亀山天皇に譲位した記事だとみる[13]。非在位説からは風説であり事実ではないとされる[13]。

- 非在位説

- 『新葉和歌集』序 - 「三代の御門に仕へ(中略)かみ元弘のはじめより、しも弘和の今に至るまで、よは三つぎ年は五十とせの間」とあることから、南朝は後醍醐・後村上・後亀山の3代と解する[14][15]。

- 『新葉和歌集』「十かへりの花さくまでと契るかな わが代の春にあひおひの松」 - 建徳元年の作だが「御製」としているため、建徳元年(1370年)と同集撰集時の弘和元年(1381年)の天皇は同じでありその間譲位は行われていないとみる[16]。

- 『嘉喜門院集』『新葉和歌集』 - 弘和元年(1381年)の中宮の君が、建徳2年(1371年)には女御であったとしているため、建徳2年から弘和元年の間譲位は行われていないとみる[16]。

在位説の確定

[編集]大正時代に入って、八代国治は以下の点を根拠に長慶天皇の在位を立証し、正平23年(1368年)即位、弘和3年(1383年)譲位説を唱えた。

- 長慶院と後亀山院は別人である。元中2年(1385年)9月10日に「太上天皇寛成敬白」願文(高野山文書)、応永元年(1394年)10月15日に「太上天皇煕成」(観心寺縁起実録帳)の署名をそれぞれしており、筆跡が異なることから同一人物とは考えられない[17]。

- 金剛寺蔵「印信秘抄」奥書に「大覚寺仙洞御兄 長慶院殿」とあることから、長慶院が兄である[18]。

- 常福寺蔵『日本書紀私鈔』「人王百代具名記」に南朝4代の天皇の記載があり、「第九十七吉野帝煕成一子■■増長慶寿院法皇也」「第九十八太上天皇寛成後村上二子」とあり、両者の諱を誤って逆にしたとみれば慶寿院の即位は明らかである[19]。

- 東山御文庫蔵「帝王御系図」に「吉野帝 寛成」とある[20]。

- 長慶天皇の践祚時期は、『嘉喜門院集』で正平23年に「内の御方」とされていることから同年の後村上天皇の崩御のすぐ後である[21]。

- 『新葉和歌集』奥書応永30年(1423年)条に、当時その作者のうち惟成親王、恵梵、懐邦親王、貞子内親王、花山院長親の5名が存命であったことを記録するが、翌年崩御の後亀山院を含んでいないのは、「御製」が彼の作でなく長慶天皇の作であることを示している[22]。

- 『新葉和歌集』に「三代の御門」とあるのは同集が長慶天皇在位中の撰であるためであり、弘和元年(1381年)時点で在位していたこととなる[23]。

- 文中2年譲位説の根拠とされる『花営三代記』は、南朝関連記事で注進状を情報源とするものは「有注進」と記載する一方、当該部分にはそれがないことから南朝が意図的に流した可能性もある不正確な風聞を記録したにすぎないと解する[24]。

- 元中元年(1384年)閏9月に院宣を発している(利生護国寺文書)ことから、遅くともこの時までに後亀山天皇に譲位している[25]。

- 元中への改元は後亀山即位に伴う代始改元の可能性が高く、多くの例では践祚の翌年に改元しているため、弘和3年の譲位と考えられる[26]。

また大正5年(1916年)に武田祐吉によって発見された『耕雲千首』古写本の元中6年(1389年)の奥書に「仙洞並当今」、すなわち上皇と天皇が同年時点で並存していたことが明らかとなり、後村上天皇崩後のこの時期に仙洞の資格があるのは長慶上皇しか存在しないとして八代の見解を補強した[27][28]。これら新出史料を駆使した研究成果は従来の在位説をより確定的なものとし、その後の宮内省による調査を経て、大正15年(1926年)10月21日皇統加列の詔書が発布され、長慶天皇は正式に第98代天皇として公認された。

長慶天皇登列の詔書

[編集]系譜

[編集]後村上天皇の第一皇子。母は二条師基の猶子の嘉喜門院(三位局)。

系図

[編集]| 【持明院統】 〔北朝〕 | 【大覚寺統】 〔南朝〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 96 後醍醐天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 光厳天皇 北1 | 光明天皇 北2 | 97 後村上天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 崇光天皇 北3 | 後光厳天皇 北4 | 98 長慶天皇 | 99 後亀山天皇 | 惟成親王 〔護聖院宮家〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (伏見宮)栄仁親王 (初代伏見宮) | 後円融天皇 北5 | (不詳) 〔玉川宮家〕 | 小倉宮恒敦 〔小倉宮家〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (伏見宮)貞成親王 (後崇光院) | 100 後小松天皇 北6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 102 後花園天皇 | 貞常親王 〔伏見宮家〕 | 101 称光天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

在位中の元号

[編集]- 正平 (1368年3月) - 1370年7月24日

- 建徳 1370年7月24日 - 1372年4月

- 文中 1372年4月 - 1375年5月27日

- 天授 1375年5月27日 - 1381年2月10日

- 弘和 1381年2月10日 - (1383年冬)

陵・霊廟・遺物

[編集]

陵(みささぎ)は、宮内庁により京都府京都市右京区嵯峨天竜寺角倉町にある嵯峨東陵(さがのひがしのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は円丘。

天皇の晩年の動向を伝える史料がないため、宮内省(当時)が近畿各地の寺社旧家や有力な伝説地などの調査を行ったが、陵墓関係の資料は発見に至らなかった。しかし、皇子などの近親者が晩年は地方を引き上げて入洛していることから、天皇も晩年は入洛したことが推定される。また、別称の慶寿院は皇子の海門承朝(相国寺30世)が止住した天竜寺の塔頭慶寿院に因むものであるから、天皇は晩年を当院で過ごし(当時天皇はその在所によって呼ばれた)、崩後はその供養所であったと思われる。したがって、慶寿院の跡地が天皇にとって最も由緒深い所と考えられた。臨時陵墓調査委員会(昭和10年 - 昭和19年、1935年 - 1944年)で審議の結果、桓武天皇や安徳天皇など埋葬地以外に陵が治定されている「擬陵」の前例を踏まえ、昭和16年(1941年)慶寿院跡を整備してひとまず陵墓参考地に指定したが、その後の調査でも葬地はなお判明せず、昭和19年(1944年)2月11日(旧紀元節)現陵号を定めて、同時に陵域内に海門承朝(承朝王)の墓も治定された。

一方、慶寿院は海門承朝が父天皇の崩後にその菩提を弔うために創建したもので、生前の居所ではないとする見解もある。例えば、村田正志は承朝が応永14年(1407年)に亡き父院を「長慶院」と称した書状が存在している事実を指摘して、慶寿院の創建を書状が作成された後の応永年間後期と推定し、また、天皇の晩年の在所は慶寿院ではなく、長慶院という名称の塔頭であったとして、これが追号「長慶院」の由来であると考えた。さらに、村田は仮説と前置きした上で、長慶院の所在を南朝庇護の禅寺である和泉大雄寺(「浜寺」の異名を持つ。中世末期に廃絶)に比定している[30]。その他、長慶天皇の御陵と称する墳墓は全国各地に点在しており、青森県青森市・弘前市、岩手県二戸市、群馬県太田市、山梨県富士吉田市、富山県砺波市・南砺市、奈良県吉野郡川上村、和歌山県伊都郡九度山町、鳥取県鳥取市、愛媛県東温市など、70箇所以上に及ぶ(その内、臨時陵墓調査委員会が「的確ナル資料ヲ欠クモ尚捨テ難キモノ」としたのは7箇所)[31]。

「長慶天皇宸筆願文」(国宝「宝簡集」所収、金剛峯寺所蔵)は、元中2年(1385年)9月10日付で天皇自身が高野山丹生社に納めたもので、唯一現存する確実な天皇の自筆文書である[注釈 10]。また、国宝「赤糸威鎧 兜、大袖付」(八戸市櫛引八幡宮所蔵)は、長慶天皇御料と伝えられている。

また皇居では、皇霊殿(宮中三殿の1つ)において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 鴨脚本『皇代記』によるが、日付を欠くため、3月11日の後村上天皇崩御を受けたものか、あるいは先だって行われた譲位を受けたものか、確認しがたい。

- ^ 伏見宮本・菊亭本『箏相承系図』や『正平二十年三百六十首』の朱注によれば、即位前の長慶天皇が「陸奥親王」と呼ばれていたらしいことが確認される。

- ^ 『新葉和歌集』春上・37に、「福恩寺前関白内大臣」が寛成親王の立太子を願って詠んだ歌がある。なお、南朝系図は正平12年(1357年)に立太子とする。

- ^ 鴨脚本『皇代記』によるが、日付を欠くため、3月11日の後村上天皇崩御を受けたものか、あるいは先だって行われた譲位を受けたものか、確認しがたい。

- ^ 『花営三代記』応安6年(1373年)8月2日条には、「南方」(長慶天皇)が「御舎弟宮」(熙成親王)に譲位して吉野に落ち延びたとの風聞を載せている。江戸時代に在位説を主張した諸家の間では、この記事を根拠として文中2年(1373年)譲位説を採用する者が多かったが、八代国治は実証的研究の立場から明確にこれを否定した。

- ^ 同趣旨の文書が翌年(1384年)閏9月8日付で院宣として下されており、遅くともこれより前に譲位が行われたことは確実である。また、年次不詳3月14日付で河合寺に下した綸旨には「代始」の文言があり、これを同年のものと見ることが出来れば、さらに以前となる。以上2通は無年号文書であるが、この年には弘和から元中への改元があった。改元は譲位の翌年に実施するのが通例であるから、この場合は弘和3年(1383年)の冬(10月末から12月までの間)に譲位が行われたものと推測されている。

さらに、村田正志は独自の鑑識眼に基づき、『阿蘇文書』の弘和3年11月4日付綸旨を長慶のもの、『観心寺文書』の同年12月9日付綸旨を後亀山のものと判断した上で、譲位の時期がこの両日間に絞られると主張している[2]。 - ^ 願文中にある「今度雌雄」の解釈をめぐっては議論があり、弟・後亀山天皇との確執を示したものとも、北朝や室町幕府との対立を指したものとも言われている。

- ^ 春斎より半世紀前、慶長7年(1602年)山中長俊の作と伝える『中古日本治乱記』において既に在位説が見えているものの、その内容からは偽書の疑いもある。[要出典]

- ^ 南朝の文中2年(1373年)。

- ^ 村田はこの他にも、薬仙寺(兵庫県神戸市)に伝存する『般若波羅蜜多理趣品』の一巻について、その筆跡や奥書の文辞から天皇宸筆であると考定している。

出典

[編集]- ^ 八代 1920, p. 44.

- ^ 「南北朝と室町」 『村田正志著作集 第3巻 続々南北朝史論』 思文閣出版、1983年、ISBN 9784784203451。初出は1969年。

- ^ 八代 1920, p. 49.

- ^ 八代 1920, pp. 3–7.

- ^ 八代 1920, p. 75.

- ^ 八代 1920, pp. 4–5.

- ^ a b 八代 1920, pp. 35–36.

- ^ 武田 1937, pp. 398–399.

- ^ 武田 1937, p. 399.

- ^ 八代 1920, pp. 8–13.

- ^ 八代 1920, p. 17.

- ^ 八代 1920, p. 23.

- ^ a b 武田 1937, p. 400.

- ^ 八代 1920, pp. 102–107.

- ^ 武田 1937, p. 396.

- ^ a b 武田 1937, p. 397.

- ^ 八代 1920, pp. 87–91.

- ^ 八代 1920, pp. 24–25.

- ^ 八代 1920, pp. 26–29.

- ^ 八代 1920, pp. 25–26.

- ^ 八代 1920, p. 40.

- ^ 八代 1920, p. 18.

- ^ 八代 1920, p. 19.

- ^ 八代 1920, pp. 71–77.

- ^ 八代 1920, pp. 44–45.

- ^ 八代 1920, pp. 45–46.

- ^ 八代 1920, pp. 30–35.

- ^ 武田 1937, pp. 401–404.

- ^ 『勧修寺長吏次第』

- ^ 村田 「長慶天皇と慶寿院」(『村田正志著作集 第1巻 増補南北朝史論』 思文閣出版、1983年、ISBN 9784784203437。初出は1940年)

- ^ 外池昇 「臨時陵墓調査委員会による長慶天皇陵の調査―設置から「伝説箇所」の審議まで―」(『日本常民文化紀要』第29輯 成城大学大学院文学研究科、2012年3月)

参考文献

[編集]- 八代, 国治『長慶天皇御即位の研究』明治書院、1920年10月18日。doi:10.11501/960761。

- 武田, 祐吉「長慶天皇を仰ぎ奉りて」『国文学研究 歌道篇』大岡山書店、1937年12月20日、394-426頁。doi:10.11501/1071472。