外所地震

| 外所地震 | |

|---|---|

震度分布 | |

|

震央 | |

| 本震 | |

| 発生日 | 1662年10月31日 |

| 発生時刻 | 子の刻 (午前0時ごろ) |

| 震央 |

|

| 座標 | 北緯31度42分 東経132度00分 / 北緯31.7度 東経132.0度座標: 北緯31度42分 東経132度00分 / 北緯31.7度 東経132.0度[1] |

| 規模 | マグニチュード7.6 - 7.9? |

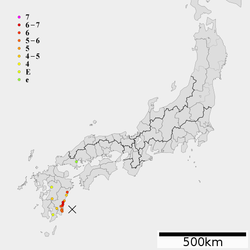

| 最大震度 | 震度6強: 宮崎市 |

| 津波 | 4‐5m |

| 地震の種類 | 海溝型地震? |

| 被害 | |

| 死傷者数 | 死者200人 |

| 被害地域 | 宮崎市木花地区を中心に、宮崎県沿岸部ほぼ全域。 |

|

| |

| プロジェクト:地球科学 プロジェクト:災害 | |

外所地震(とんどころじしん/とんところじしん)とは、1662年10月31日(寛文2年9月20日)未明に日向灘沖(北緯31.7度・東経132度)で発生したマグニチュード7.6〜7.9[2] 、津波マグニチュード Mt 7.7[3]の地震。最大震度は6強(推定)。

有史以来最大規模の日向灘地震である。1662年寛文日向灘地震[4]や西海大地震[4]とも呼ばれる。この地震によって、現在の宮崎県宮崎市及び日南市付近を中心に大きな被害が生じた。

「外所」の由来は、加江田川河口北岸に存在していた集落[5]で、本地震によって海没したと伝わる[6]。

概要

[編集]地震調査研究推進本部の「日向灘の地震の過去の発生状況と被害」によると、1662年(寛文2年)10月31日の地震による各地の被害について、佐土原(佐土原藩領)では城が破損し、潰家800余棟、死者多少(推定震度6強)、県(縣藩領、現・延岡市)では城の石垣が破損し、領内の潰家1300余棟、死者5人(推定震度5強)、秋月(現・高鍋町)でも城の石垣が崩れたほか崩家287棟の被害が出たとしている[7]。また、飫肥(飫肥藩領)では石垣の被害のほか、領内では潰家1,213棟(うち水没246棟)、死者15人、その他山崩れや津波被害を受けたという(推定震度6弱)[7]。

津波は延岡から大隅半島(特に宮崎市木花地区)を襲い、高さは宮崎市付近で4 - 10mに達した[2]。別府湊[8]では破船が10余隻出たほか、穀類約6000が潮による被害を受けた[7]。

この地震で日向国南部沿岸では地盤沈下が生じた。青島付近では約1メートルの地盤沈下を生じた[7]。那珂郡にある清武川では、河口部が陥没し、水田8000石余りが海に没し入り江となった。地震後はこの内海が流路の一部となり、1950年代まで直接日向灘には流れ込まずに、加江田川河口に合流していた[9]。なおこの入り江は、享保年間及び文政年間に埋め立て事業(正連寺干拓)が行われ、かつての水田用地が取り戻された[6]。

記録

[編集]以下は主なもの。

- 大日本地震史料3巻

- 寛文2年9月19日己丑の地震による日向国と大隅国での被害を記載[10]。

- 大日本地震史料3巻 日向纂記

- 寛文2年壬寅9月19日の夜子の刻、日向国に大地震があり、津波が来襲して那珂郡のうち下加江田、本郷所々の地が海に没したと記載[10]。

- 続日本王代一覧

- 佐土原での城郭の石垣崩れや屋舎の破損(800余)を記載[10]。

| 地名 | 被害 | 震度 | 津波高 (m) |

|---|---|---|---|

| 宮崎県延岡 | 石垣 5 軒余破損,田畑 57 町流失. | 5 | 2 |

| 同・高鍋 | 壊家 280 戸 | 6 | |

| 同・佐土原 | 夜子ノ刻(午前0時ごろ)地震.山崩れ,地割れ,壊家八百余.城の石垣崩れる. | 6 | |

| 大淀川河口 | 北岸の下別府の地盤沈降.高潮満ち人家の囲い木・竹海中に立つ.小戸神社流失(現在鶴島に移る).船 10 破損.米 500 俵潮につく.死者 5. 南岸の福島村海中に没し,住民今江に移る. |

5 | |

| 宮崎県本郷 同・清武 同・下加江田 |

那珂郡 7 カ村、田 8,000 余石浸水.潰家 1,213 戸のうち,海に没するもの 246 戸.住民 2,398 人の内,水死 15 人. | 6 | 4~5 |

| 同・木花 | 島山に数基の地震碑あり.浸水を免れる. | ||

| 加江田川河口 | 外所(殿所)村 3~4 尺地盤沈下,入江となる.米粟 2,350 石流失. | 4~5 | |

| 宮崎県飫肥 | 城の石垣 9 カ所,192 間破損. | 5 | |

| 同・外浦 | 外浦より大堂川まで海水通じ,目井津・塩鶴の地,海中の島となる. | 2~3 | |

| 鹿児島県大隅地域 | 山崩れ地割れ,陸地数十町海となる.海水溢れ人畜多く死す. | 5 | 2~3 |

| 熊本県球磨郡 | 大地震.被害少し. | 5 | |

| 同・天草郡 | 大地震. | 4 |

一方で、高知県・愛媛県・大分県などでは本地震の記録は発見されておらず、M7.6という規模は過大であるとする研究もある[10]。

石碑等

[編集]

宮崎市熊野島山ではほぼ50年ごとに新たな供養碑の建立が行われている[4]。

- 外所地震供養碑(宮崎市熊野島山)

このほかにも外所地震の石碑や木像がある。

- 正蓮寺干拓功労者杉田新左衛門顕彰碑(宮崎市熊野) - 1990年(平成2年)に建立された津波と地盤沈下により水没した地の干拓に尽力した杉田新左衛門の顕彰碑[4]

- 古城の外所地震供養碑(宮崎市古城) - 1664年(寛文4年)に建立された供養碑[4]

- 白兎の彫刻(宮崎市新別府一葉稲荷神社) - 地震の際に一葉稲荷神社に白兎が現れ津波を蹴って被害から救ったという伝承をもとにした木像[4]

脚注

[編集]- ^ “日本付近の主な被害地震”. 日本地震学会. 2021年7月8日閲覧。

- ^ a b Kei Ioki; Yusuke Yamashita; Yoshihiro Kase (2022). “Effects of the Tsunami Generated by the 1662 Hyuga-Nada Earthquake off Miyazaki Prefecture, Japan”. Pure and Applied Geophysics. doi:10.1007/s00024-022-03198-3.

- ^ 阿部勝征、「遡上高を用いた津波マグニチュードMtの決定 -歴史津波への応用-」 地震 第2輯 1999年 52巻 3号 p.369-377, doi:10.4294/zisin1948.52.3_369

- ^ a b c d e f g h i j k l m 大平明夫. “宮崎県における自然災害に関連する石碑の特徴と防災上の意義 - GISを利用した防災教材の一例:自然災害石碑マップ-”. 宮崎大学教育学部紀要第92号.

- ^ a b 羽鳥徳太郎「九州東部沿岸における歴史津波の現地調査 : 1662年寛文・1769年明和日向灘および1707年宝永・1854年安政南海道津波」『東京大学地震研究所彙報』第60巻第3号、1985年、439-459頁、doi:10.15083/0000032889。

- ^ a b 大角 恒雄、内山 庄一郎「1662年日向灘地震における供養碑及び歴史的資産に関する研究」『防災科学技術研究所研究資料』第467巻、2021年、1-37頁、doi:10.24732/NIED.00003394。

- ^ a b c d “日向灘”. 地震調査研究推進本部. 2024年8月14日閲覧。

- ^ 下別府村。吉村の南にあり、大淀川河口北岸に位置する。

- ^ “清武川水系河川整備計画”. 宮崎県 (2015年). 2025年1月31日閲覧。

- ^ a b c d 安井 豊、田辺 剛「日向灘の外所地震津波調査について」『験震時報』第26巻第1号、1961年、33-38頁。

参考文献

[編集]- 日向灘および南西諸島海溝周辺の地震活動の長期評価について - 地震調査研究推進本部

- 三好利奄「外所地震」『宮崎県大百科事典』 宮崎日日新聞社、1983年、660頁。

- 「災害への備え、あなたは大丈夫ですか? - 今月の特集」『県広報みやざき』 宮崎県、2005年2月号。

- 『宮崎県における災害文化の伝承』宮崎県土木部、2006年。

- 『350回忌の供養祭 大地震の記憶受け継ぐ』 宮崎日日新聞、2007年9月15日。

- 『【県内】外所地震 350回忌供養祭』 テレビ宮崎、2007年9月15日。

- 岡本正「10月31日「とんところ大地震」発災日―50年ごとの供養碑が日向灘地震(1662年)を伝承する」2015年10月29日