四極真空管

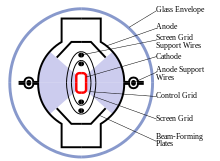

四極真空管(よんきょくしんくうかん、以後、四極管と略す)は、4つのアクティブ電極を持つ真空管で、4つの電極は上面中央から見て外側に向かって順に、熱電子カソード、1番目のグリッド(制御グリッド)、2番目のグリッド(スクリーン・グリッド)、プレート(アノード)である[1]。四極管にはいくつかの種類があるが、最も一般的なものはスクリーン・グリッド管とビーム四極管である。その他の四極管では、グリッドの1つが制御グリッドであり、もう1つのグリッドをどう機能させるかという設計意図によってさまざまな働きをする四極管が登場する。

開発史

[編集]四極管は、三極真空管(以後、三極管と略す)の限界を修正するために、最初の増幅真空管である三極管に追加のグリッドを追加することによって、1920年代に開発された。1913年から1927年にかけて、3つの異なるタイプの四極管が登場した。すべてに通常の制御グリッドがあり、その機能はプレートからカソードへ流れる電流(電子はカソードからプレートへ移動)を制御することであったが、もう1つのグリッドをどう機能させるかという設計意図によってさまざまな働きをする四極管が登場することになる。

歴史的な出現の順に、空間電荷グリッド真空管、バイグリッド真空管、スクリーングリッド真空管である。このうち最後のものは、用途の異なる分野を持つ2つの異なる型番として登場した。中波帯域、小信号増幅に使用されたスクリーングリッド真空管と、後に登場し、オーディオまたはラジオに使用されたビーム四極管である。前者はすぐにRF五極真空管に取って代わられたが、後者は当初、五極真空管に代わるオーディオパワー増幅用として開発された。ビーム四極管は、高出力の送信管としても開発された。

四極管は、1960年代と70年代にトランジスタが真空管に取って代わるまで、ラジオ、テレビ、オーディオシステムなどの多くの家電製品で広く使用されていた。ビーム四極管は、ごく最近まで、オーディオアンプや無線送信機などの電力出力用途で使用されていた。

動作原理・機能

[編集]

四極管は、その開発のもととなった三極管と同様の方法で機能する。ヒーターまたはフィラメントを流れる電流がカソードを加熱し、熱電子放出によって電子を放出する。正の電圧がプレートとカソードの間に印加され、カソードから2つのグリッドを通過してプレートに電子が流れる。制御グリッドに印加される電圧を変化させることで、この電流が制御され、したがってプレート電流の変動を引き起こす。プレート回路に抵抗性またはその他の負荷があると、変化する電流によってプレートの電圧が変化する。適切なバイアスを使用すると、この電圧は、制御グリッドに印加される電圧が増幅された(ただし反転された)状態になり、電圧利得が得られる。

四極管では、もう1つのグリッドの機能は四極管の設計意図によって違ってくる。これについては以下で説明する。

空間電荷グリッド真空管

[編集]空間電荷グリッド管は、登場した最初のタイプの四極管であった。リー・ド・フォレストのオーディオン三極管の動作に関する研究の過程で、アーヴィング・ラングミュアは、加熱された熱陰極の動作がカソードの周囲に空間電荷または電子の雲を生成することを発見した。この雲は仮想陰極として機能した。印加されたプレート電圧が低いと、空間電荷の電子の多くがカソードに戻り、プレート電流には寄与しなかった。その外側の限界にあるものだけがプレートによる電界の影響を受け、プレートに向かって加速される。しかし、低い正の印加電位(約10V)を保持するグリッドをカソードと制御グリッドの間に挿入すると、空間電荷をカソードからさらに遠ざけることができる。これには2つの有利な効果があり、どちらも空間電荷の電子に対する他の電極(プレートと制御グリッド)の電界の影響に関連している。第1に、プレート電流の大幅な増加は、低いプレート電圧で達成できる。真空管は、より低い印加プレート電圧でうまく機能するように作成できる[2]。第2に、真空管の相互コンダクタンス(制御グリッド電圧に対するプレート電流の変化率)が増加した。後者の効果は、真空管から得られる電圧利得を増加させるため、特に重要である[3][4][5]。

空間電荷グリッド管は、真空管の時代を通じて有用なデバイスであり続け、12V電源から直接動作するカーラジオなどのアプリケーションで使用された。同じ原理が、五極管などの他のタイプの複数グリッド管にも適用された。例として、シルバニア12K5は「空間電荷動作用に設計された四極管」と説明され、12Vの自動車用バッテリーから直接電源をとる電力増幅管としての機能を意図している。空間電荷グリッド管は、プレート供給電圧と同じ+12Vで動作した[6]。

空間電荷グリッド四極管のもう1つの重要な用途は、極小電流を検出および測定するための電流計用であった。たとえば、FP54について次のように謳っている。

- 「空間電荷グリッド管...非常に高い入力インピーダンスと非常に低いグリッド電流を持つように設計されています。これは、特に約10−9

アンペアより小さい直流電流の増幅用に設計されていて、5x10−18

アンペアの微弱電流を測定できることがわかっています。プレート電圧12V、空間電荷グリッド電圧+4Vで動作し電流増幅率は250,000です」[7]

空間電荷グリッドがエレクトロメータ四極管の制御グリッド電流を下げるメカニズムは、カソードで発生した正イオンが制御グリッドに到達するのを防ぐためである[8]。

空間電荷グリッドが三極管に追加されると、結果として得られる四極管の最初のグリッドは空間電荷グリッドであり、2番目のグリッドは制御グリッドである。

バイグリッド真空管

[編集]バイグリッド型の四極管では、両方のグリッドが電気信号を運ぶことを目的としているため、両方とも制御グリッドである。英国で最初に登場した例は、HJRoundによって設計されたMarconi-OsramFE1で、1920年に発売された[5]。この真空管は、同じ真空管がRFアンプ、AFアンプ、およびダイオード検出器の複数の機能を実行する反射回路(たとえば、単一真空管のシップレシーバーType91[9])で使用することを目的としていた。RF信号は1つのコントロールグリッドに適用され、AF信号はもう1つのコントロールグリッドに適用された。このタイプの四極管は、スクリーングリッド真空管が登場して受信機の設計に革命が起こる前の時代に、多くの想像力豊かな方法で使用されていた[10][11]。

1つのアプリケーションを図に示する。これは、第2グリッドとプレートが電力発振器を形成し、第1グリッドが変調電極として機能するAM電話送信機として認識できる。真空管のプレート電流、つまりRF出力振幅は、カーボンマイクロフォンから得られるグリッド1の電圧によって変調される[12]。このタイプの真空管は、ダイレクトコンバージョン無線電信(CW)受信機としても使用できる。ここでは、第2グリッドがアンテナに結合されている間に、第1グリッドとプレートの間の結合の結果として真空管が発振する。低周波(AF)発振周波数はヘッドフォンで聞こえる。真空管は自励発振プロダクト検出器として機能する[13]。バイグリッド真空管のもう1つの非常によく似たアプリケーションは、初期のスーパーヘテロダイン受信機の自励発振周波数混合器としてのもので、1つの真空管で発振と混合を行うものであった[14]。バイグリッド真空管のプレート電流は、最初のグリッドの信号と2番目のグリッドの発振器電圧の両方に比例するため、必要な2つの信号の乗算が達成され、中間周波数信号はプレートに接続された同調回路によって選択される。これらのアプリケーションのそれぞれで、バイグリッド四極管は不平衡アナログ乗算器として機能し、プレート電流は、両方の入力信号を通過させることに加えて、グリッドに適用された2つの信号の積を含むことになる。

スーパーヘテロダイン受信機

[編集]現代のスーパーヘテロダイン受信機(中間周波数が超音波周波数であったため、元々は超音波ヘテロダイン受信機と名付けられていた)の原理は、1917年にフランスでルシアン・レヴィによって発明された[15](p.66、但し、発明の名誉は、エドウィン・アームストロングにも与えられる)。

スーパーヘテロダインが発明された最初の理由は、スクリーングリッド真空管が登場する前は、増幅真空管、そして三極管が無線周波数(つまり、100kHzをはるかに超える周波数)をミラー効果によって増幅するのが困難であったことだった。

スーパーヘテロダイン方式では、着信無線信号をそのまま増幅するのではなく、最初に一定のRF発振器(いわゆる局部発振器)と混合して、通常3kHzのヘテロダインを生成した。この中間周波(IF)信号は、入力信号と同じ包絡線を持っていたが、搬送周波数がはるかに低くなるために、三極管を使用して効率的に増幅することができる。検出されると、高周波無線信号の元の変調が得られる[16]。やや複雑な技術であったが、スクリーングリッド四極管が同調無線周波数(TRF)受信機を実用化したときに人気がなくなった。しかし、スーパーヘテロダインの原理は1930年代初頭に、より優れた選択性などの他の利点が評価されるようになったときに再浮上し、ほとんどすべての最新の受信機はこの原理で動作するが、アンプを備えたより高い中間周波数(場合によっては元のRFよりも高い)で動作する。(四極管など)高(無線)周波数信号の増幅における三極管の限界を超えている。

スーパーヘテロダインの概念は、ローカル発振器として真空管を使用し、アンテナ信号とローカル発振器を入力信号として受け取るミキサーとして別の真空管を使用して実装できる。しかし、経済的には、これら2つの機能を1つのバイグリッド四極管に組み合わせて、アンテナからのRF信号と局部発振器の信号とを互いにグリッドで混合することもできる[14]。後年、これは同様の2入力増幅/発振真空管であるペンタグリッドコンバーター管によって同様に達成されたが、五極管のようにサプレッサーグリッドと、この場合はプレートと両方を静電的に分離するための2つのスクリーングリッドが組み込まれている。安価な半導体技術(トランジスタ)に基づく今日の受信機では、2つの機能を1つのアクティブデバイスに組み合わせても、コスト上の利点はない。

スクリーングリッド真空管

[編集]

スクリーングリッド管は、制御グリッドからプレートへの静電容量がはるかに小さく、増幅係数が三極管よりもはるかに大きくなる。三極管を使用した無線周波数増幅回路は、三極管のグリッドとプレートの静電容量が原因で発振しがちであった[17]。スクリーングリッド管では、スクリーングリッド、シールドグリッド、または加速グリッドと呼ばれるグリッドが、制御グリッドとプレートとの間に挿入される。スクリーングリッドは、制御グリッドとプレートの間に静電シールドを提供し、それらの間の静電容量を非常に小さくする[17][18]。プレートの電界がカソードの空間電荷と制御グリッドに与える影響を減らすために、1915年から1916年にかけて、物理学者のヴァルター・ショットキーは、プレートと制御グリッドの間にグリッドを配置して静電シールドを提供する最初の管を開発した[19][20]。ショットキーは、1916年にドイツで、1919年に米国で、これらのスクリーングリッド管の特許を取得した[21][22]。これらの管はドイツで製造され、シーメンス-ショットキー管として知られていた[20]。日本では、安藤浩が1919年にスクリーングリッドの構造の改良に関する特許を取得した[23]。1920年代後半、ゼネラル・エレクトリックのニール・H・ウィリアムズとアルバート・ハル、MOVのヘンリー J. ラウンド、フィリップスの ベルナルト・テレゲン が改良されたスクリーングリッド管を開発した。これらの改良されたスクリーングリッド管は、1927年に販売された[24]。

三極管のプレートからグリッドへの静電容量を介したフィードバック(ミラー効果)は、特に、無線周波数(RF)増幅器で通常行われているように、プレートとグリッドの両方が同調共振回路に接続されている場合に、発振を引き起こす可能性がある[25]。約100kHzを超える周波数の場合、中和回路が必要であった。小信号増幅に使用される典型的な三極管は、グリッドからプレートへの静電容量が8pFであった。典型的なスクリーングリッド真空管の対応する数値は0.025pFであった[26]。適切に設計されたスクリーングリッド管RF増幅段には、中和回路は必要なかった[27][28]。

スクリーングリッドは正の直流(DC)電圧に接続され、交流(AC)アースに接続されており、アースへのバイパスコンデンサによって保護されている[17]。増幅器としてのスクリーングリッド管の動作の有用な領域は、プレート電圧がスクリーングリッド電圧よりも高い範囲に制限される。スクリーングリッド電圧よりも高いプレート電圧では、カソードからの一部の電子がスクリーングリッドに衝突し、スクリーン電流を生成するが、ほとんどはスクリーンのオープンスペースを通過してプレートに進む[17]。プレート電圧がスクリーングリッドの電圧に近づき、それを下回ると、プレート特性の画像に示すようにスクリーン電流が増加する。

スクリーングリッドの追加の利点は、追加されたときに明らかになった。プレート電圧がスクリーン電圧よりも大きい限り、プレート電流はプレート電圧にほぼ完全に依存しなくなる。これは非常に高いプレートの動的抵抗に対応するため、プレートの負荷インピーダンスが大きい場合、より大きな電圧利得が得られる[29]。プレート電流は、制御グリッドとスクリーングリッド電圧によって制御される。その結果、四極管は主に相互コンダクタンス(制御グリッド電圧に対するプレート電流の変化)によって特徴付けられるが、三極管は増幅係数(μ)、つまり可能な最大電圧ゲインによって特徴付けられる。スクリーングリッド真空管が導入された時点で、一般的なスクリーングリッド真空管の相当数値が500kΩであるのに対し、ラジオ受信機で使用される典型的な三極管は20kΩ以下のプレートダイナミック抵抗を持っていた。典型的な三極管中波RF増幅段は約14の電圧利得を生成したが、スクリーングリッド管RF増幅段は30~60ミュー(μ)の電圧利得を得た[30]。

非常に低いグリッド-プレート静電容量を最大限に活用するために、ラジオの構造でプレートとグリッド回路間のシールドが観察された。S625真空管は、内部スクリーングリッドの位置に対応するように配置された、接地された平面の金属シールドに取り付けられた。入力または制御グリッド回路はシールドの片側にあり、プレートまたは出力回路は反対側にあった。S23真空管を使用している受信機では、2段のRF増幅器の各段全体と同調された検出器段が、静電シールドのために個別の大きな金属製の箱に入れられていた。これらの箱は図では取り除かれているが、箱の底の端が上向きになっているのが見える。

このように、スクリーングリッド真空管は、無線機器の中・高周波数範囲でより優れた周波数増幅を可能にした。これらは、1927年後半から1931年にかけて、ラジオ受信機の高周波増幅段の設計に一般的に使用され、その後、五極管に取って代わられた。

スクリーングリッド真空管のプレート特性

[編集]スクリーングリッド真空管の適用範囲が限定され、RF五極管(1930年頃に導入)に急速に置き換えられた理由は、前者のタイプの真空管の特異なプレート特性(つまり、プレート電圧に対するプレート電流の変化)であった。

通常のアプリケーションでは、プレート電圧は約150であった。 V、スクリーングリッドのそれは約60でした V(Throwerp183)[5]。スクリーングリッドはカソードに対して正であるため、そうでなければグリッド領域からプレートに移動する電子の特定の割合(おそらく4分の1)を吸収する。これにより、スクリーングリッド回路に電流が流れる。通常、この原因によるスクリーン電流は小さく、ほとんど問題にならない。ただし、プレート電圧がスクリーンの電圧よりも低くなければならない場合、スクリーングリッドは、高エネルギーの一次電子の衝突によってプレートから放出された二次電子を吸収することもできる。どちらの効果も、プレート電流を減少させることになる。スクリーングリッドが通常の動作電圧(たとえば60V)の状態で、プレート電圧が低い値から増加すると、スクリーングリッドを通過する電子の多くがプレートによって吸収されるのではなく、プレート電流が最初に急速に増加する。スクリーングリッドに戻りる。四極管のプレート特性のこの部分は、三極管または五極管の対応する部分に似ている。ただし、プレート電圧がさらに増加すると、プレートに到達する電子は、大量の二次放出を引き起こすのに十分なエネルギーを持ち、これらの二次電子の多くは、プレートよりも高い正の電圧にあるスクリーンによって捕捉される。これにより、プレート電圧が増加すると、プレート電流は増加するのではなく減少する。場合によっては、プレート電流が実際に負になることがある(電流はプレートから流れ出す)。これは、各一次電子が複数の二次電子を生成する可能性があるからである。プレート電圧の上昇を伴う正のプレート電流の低下は、プレート特性に負の勾配の領域を与え、これは特定の回路で不安定性を引き起こす可能性のある負性抵抗に対応する。プレート電圧のより高い範囲では、プレート電圧がスクリーンの電圧を十分に超えて、二次電子がプレートに引き戻される割合が増加するため、プレート電流が再び増加し、プレート特性の傾きが正になる。また。プレート電圧のさらに高い範囲では、すべての二次電子がプレートに戻るため、プレート電流は実質的に一定になり、真空管内を通る電流の主な制御は制御グリッドの電圧になる。これは真空管の通常の動作モードである[31]。

したがって、スクリーングリッド真空管のプレート特性は、三極管の特性とはまったく異なる。プレート電圧がスクリーングリッドの電圧よりも低い場合、ダイナトロン領域[32]または四極管キンクと呼ばれる独特の負性抵抗特性がある。スクリーングリッド電圧よりも高いプレート電圧での低勾配のほぼ定電流領域も、三極管の領域とは著しく異なり、スクリーングリッド管の増幅器としての動作に有用な領域を提供する[33]。デバイスが生成できる電圧ゲインが大幅に向上するため、勾配が小さいことは非常に望ましいことである。初期のスクリーングリッド真空管は、同等の三極管の50倍以上の増幅係数(つまり、相互コンダクタンスとプレートスロープ抵抗Raの積)を持っていた[29]。通常の動作範囲でのプレート抵抗が高いのは、スクリーングリッドの静電遮蔽作用の結果である。これは、プレートによる電界が制御グリッド領域に浸透するのを防ぐためである。プレート電圧が高いときは電子電流を増やし、低いときは減らす。

四極管の負性抵抗動作領域は、負性抵抗発振器の一例であるダイナトロン発振器で利用される(イーストマン、p431)[4]。

ビーム四極管

[編集]

ビーム四極管は、部分的にコリメートされた電子ビームを利用して、スクリーングリッドとプレートの間に高密度の低電位空間電荷領域を生成し、プレートの二次放出電子をプレートに戻すことによって、スクリーングリッド管のダイナトロン領域または四極管キンクを排除する[34]。ビーム四極管のプレート特性は、パワー5極管のプレート特性よりも低いプレート電圧での丸みが少ないため、同じプレート供給電圧で出力が大きくなり、3次高調波歪みが少なくなる[35][36]。ビーム四極管は通常、オーディオ周波数から無線周波数までの電力増幅に使用される。ビーム四極管は、1933年に3人のEMIエンジニア、アイザック・ショーンバーグ、キャボット・ブル、シドニー・ロッダによって英国で特許を取得した[37]。

臨界距離四極管

[編集]英国ロンドンの高真空管会社Hivacは、1935年8月に一連の電力出力四極管を導入した。これは、J・H・オーウェン・ハリーズの臨界距離効果を利用して、プレート電圧-プレート電流特性のダイナトロン領域を排除した[38]。臨界距離管は、プレート二次電子のプレートへの空間電荷帰還を利用した[39]。臨界距離四極管の特徴的な物理的特性は、大スクリーングリッドからプレートまでの距離と楕円グリッド構造であった[38]。スクリーングリッドからプレートまでの距離が大きいと、プレート電位がスクリーングリッドの電位よりも低い場合に、プレートの二次電子をプレートに戻すための低電位空間電荷の形成が促進される[40]。楕円グリッドは、制御グリッド電圧による増幅係数への影響を低減するために、制御グリッド支持棒をカソードからより遠くに配置することを可能にした[41]。ゼロおよび負電圧の制御グリッド電圧では、制御グリッド支持棒と制御グリッドは、カソードからの電子流を180度離れた空間電流の2つの主要な領域に形成し、プレート円周の2つの広いセクターに向ける[42]。これらの機能により、より低いプレート電圧で発生する飽和と、低いプレート電圧でのプレート電圧 - プレート電流特性の曲率の増加(より小さい曲線)により、匹敵する電力の五極管よりも幾分大きな出力電力と低い歪みが得られた[38]。このタイプの一連の四極管が導入され、国内の受信機市場を対象としており、一部は定格2ボルトの直流電流のフィラメントを持ち、低電力の電池式セットを対象としていた。その他のものは主電源動作用に定格4ボルト以上のヒーターを備えた傍熱カソードを有していて、出力電力定格は、0.5ワットから11.5ワットの範囲であった。しかし、紛らわしいことに、これらの新しい真空管のいくつかは、ほとんど同じ特性を持つ既存の五極管と同じタイプ番号を持っていた。

例としては、Y220(0.5W、2Vフィラメント)、AC/Y(3W、4Vヒーター)、AC/Q(11.5W、4Vヒーター)などがある。

脚注

[編集]出典

[編集]- ^ L.W. Turner, (ed), Electronics Engineer's Reference Book, 4th ed. London: Newnes-Butterworth 1976 ISBN 0408001682 pages 7-19

- ^ Turner, L.B. (1931). Wireless: A treatise on the Theory and Practice of High Frequency Electrical Signalling. Cambridge University Press. pp. 215,216,218. ISBN 1420050664

- ^ Langmuir, I. (29 Oct 1913). US Patent 1,558,437

- ^ a b Eastman, A.V. (1941). Fundamentals of Vacuum Tubes. New York & London: McGraw-Hill. pp. 89

- ^ a b c Thrower, K.R. (1992). History of the British Radio Valve to 1940. Beaulieu: MMA International. pp. 55. ISBN 0-9520684-0-0

- ^ Sylvania (December 1956). Engineering Data Service 12K5. Emporium, PA: Sylvania Electric Products Inc. Radio Tube Division, Emporium, PA. pp. 7

- ^ General Electric. FP-54 Description and Rating. ETI-160. Schenectady, NY: General Electric. pp. 1–5

- ^ Dolezalek, H. (February 1963). Electrometer Tubes: Part II.. Washington: NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. pp. 7

- ^ Scott-Taggart, J. (1922). Elementary Text-Book on Wireless Vacuum Tubes, 4th Edition. Radio Press Ltd. pp. 207–8

- ^ Goddard, F. (1927). The Four-Electrode Valve. London: Mills & Boon, Ltd

- ^ Morrow, G.L. (June 1924). A Four Electrode Valve Receiver. E.W.. pp. 520–24

- ^ Scott-Taggart, John (1921). Thermionic Tubes in Radio Telegraphy and Telephony. London: Wireless Press. pp. 377

- ^ Scott-Taggart, John (14 August 1919). British Patent 153,681. London

- ^ a b Williams, A.L. (1 June 1924). Supersonic Heterodyne Receiver Employing a Four-Electrode Valve. E.W.. pp. 525–26

- ^ <Thrower>

- ^ Murray, O. (1931). Admiralty Handbook of Wireless Telegraphy 1931. London: HMSO. pp. 723

- ^ a b c d Henney, K., Richardson, G. A. (1952) Principles of Radio, 6th ed. New York: John Wiley & Sons. pp. 279 - 282

- ^ Zepler, E. E. (1943) The Technique of Radio Design, New York: John Wiley and Sons. pp. 183-187, 219-221. Retrieved 13 Oct. 2021

- ^ Tapan, Sarkar, Mailloux, Oliner, Salazar-Palma, Sengupta (2006) History of Wireless. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. pp. 108 - 109, 344.

- ^ a b Editors (Oct. 1927) "Screened Valves" Experimental Wireless & The Wireless Engineer pp. 585-586.

- ^ Ballantine, Cobb (Mar. 1930) "Power Output Characteristics of the Pentode". Proc. IRE. p. 451.

- ^ H. J. Reich (1944) Theory and Applications of Electron Tubes, 2nd ed.,. New York: McGraw-Hill Book Co. p. 56.

- ^ Brown, L. (1999). Technical and Military Imperatives: A Radar History of World War 2. CRC Press. pp. 35–36. ISBN 9781107636187 (Brown incorrectly gives Ando as first screen grid patent and gives incorrect account of Schottky).

- ^ Editors (Sept. 21, 1927) "Guide to the Show Olympia 1927". Wireless World. p. 375. Retrieved Oct. 12 2021

- ^ Turner, L.B. (1931) p. 257

- ^ E. T. Cunningham, Inc. (1932) The Cunningham Radio Tubes Manual, Technical Series No. C-10, Harrison, NJ: E. T. Cunningham, Inc. pp. 22, 28

- ^ Henney, K. (1938) Principles of Radio, 3rd ed.. New York: John Wiley & Sons, Inc. pp. 327 - 328. Retrieved 14 Oct. 2021

- ^ Hull, Albert W. (April 1926) "Measurements of High Frequency Amplification with Shielded-Grid Pliotrons". Physical Review Vol. 27. pp. 439 - 454.

- ^ a b Rider, John F. (1945). Inside the Vacuum Tube. New York: John F. Rider Publisher Inc. p. 286. Retrieved 10 June 2021

- ^ Henney (1938) pp. 317, 328

- ^ Terman, F.E. (1955). Electronic and Radio Engineering. New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company Ltd. pp. 196–8

- ^ Happell, Hesselberth, (1953). Engineering Electronics. New York: McGraw-Hill. p. 88

- ^ John F. Rider, (1945). pp. 293 - 294

- ^ Donovan P. Geppert, (1951) Basic Electron Tubes, New York: McGraw-Hill, pp. 164 - 179. Retrieved 10 June 2021

- ^ Norman H. Crowhurst, (1959) basic audio vol. 2, New York: John F. Rider Publisher Inc., pp. 2-75, 2-76. Retrieved 7 Oct. 2021

- ^ J. F. Dreyer Jr., (April 1936) "The Beam Power Output Tube". New York: McGraw-Hill, Electronics p. 21

- ^ Schoenberg, Rodda, Bull, (1935) Improvements in and relating to thermionic valves, GB patent 423,932

- ^ a b c Harries, J. H. Owen. (Aug. 2nd, 1935). "A New Power Output Valve". Wireless World, pp. 105 - 106

- ^ Rodda, S. (Jun. 1945). "Space Charge and Electron Deflections in Beam Tetrode Theory". Electronic Engineering, p. 542

- ^ Schade, O. H. (Feb. 1938)."Beam Power Tubes" Proc. I.R.E., Vol. 26, No. 2, p. 169

- ^ Salzberg, Bernard. (1937). Electron discharge device. U.S. patent 2,073,946

- ^ RCA. (1940). Vacuum Tube Design. Harrison, NJ: RCA Manufacturing Co., Inc. pp. 241, 243