ダマスカス包囲戦 (1148年)

| ||||||||||||||||||||||||||||||

ダマスカス包囲戦(ダマスカスほういせん、仏語: Siège de Damas)とは、1148年7月24日〜28日の5日間行われたダマスカスに対する包囲戦である。第2回十字軍遠征における主要な戦闘であり、十字軍側の内部対立により十字軍の敗北で終結した。ローマ教皇エウゲニウス3世・神学者ベルナルドゥスによる呼び掛けに応じて聖地への遠征を行ったこの十字軍軍団は、仏王ルイ7世・独王コンラート3世が中心となって率いていた。しかし両者共に、アナトリア半島進軍中に甚大な被害を被り聖地にたどり着く頃には軍勢のほとんどを喪失していた。第2回十字軍遠征の当初の攻略目標はエデッサの奪還・エデッサ伯国の再建国であったが、当時のエルサレム王国ではダマスカスの制圧が最優先事項と見なされていた。それ故に、全ての諸侯が聖地に到着した後にアッコで開催された軍議において、攻略目標の変更が取り決められ、十字軍の遠征先はエデッサからダマスカスに変更された。

十字軍はダマスカスを西側から攻撃する計画を立てていた。ダマスカス西部のグータ地域には果樹園が広がっており、この果樹園から包囲中の食糧を賄えると考えていたからである。ダマスカス市街を囲む城壁付近に着陣した十字軍は、果樹園の木々を活用してすぐさま包囲戦を開始した。7月27日、十字軍は食料や飲み水に乏しいものの城壁の防衛が手薄となっていたダマスカスの東側の平原に陣を移した。しかし、陣替えの後、地元の十字軍たちはダマスカス包囲を続けることを拒否し、陣中での対立により3人の王は都市の包囲を取りやめざるを得ない状況に追い込まれた。そして7月28日、十字軍全軍は包囲を解き、撤退した。

背景

[編集]ダマスカスを統べるムスリム政権ブーリー朝と十字軍の関係悪化は1125年におきた十字軍の襲撃が原因であった。その1年後にはマージ・アル・サファーで両国間の会戦が勃発した。この戦いで十字軍はブーリー朝軍を撃破したものの、ダマスカスそのものを占領するという目標を達成することはできなかった[2]。1129年には国を挙げたダマスカス遠征が行われ、ダマスカス城壁の南西部ダラヤ地域の木造橋付近に陣をおいた十字軍は再びダマスカスを攻撃した。この時十字軍の一部の部隊は食料調達のためハウラン高原を探索していたが、その部隊がダマスカス軍に撃破されてしまい、また突然の雷雨とそれに続く霧の影響も受けたことで、再び遠征は失敗に終わった。また、当時のシリア正教会大主教ミカエル・シュルスによれば、ダマスカスは十字軍に対して20,000枚ものディナール金貨を支払い、十字軍の撤退の見返りに毎年貢納金を十字軍に納めたとされる[3]。ただし、ミカエルの記述はシリア人年代記編者Basil bar Shumnaの失われた年代記に依拠している可能性がある。

1140年、中東北部で勢力を強めていたムスリム領主ザンギーの攻勢に苦しめられていたブーリー朝[4]は十字軍の支援を受け、ブーリー朝の統治者ムイーヌッディーン・ウヌルがエルサレムを訪問しエルサレム王フルク1世と面会した。ムイーヌッディーンは十字軍に対して中東南部の都市バニアスを十字軍に割譲したという。

1147年、ボードゥアン3世はダマスカスの南方に向けて軍を率いて出陣し、ボスラという街の征服を試みた。というのも、当時ボスラを治めていたムスリム領主アルトゥンタシュが名目上の上級君主ムイーヌッディーンと対立したことにより十字軍に対し支援を要請したからであった。しかし、ボードゥアン3世がボスラに到着した際、既にアルトゥンタシュの妻がダマスカスの守備隊をボスラ砦に配置して来たる十字軍の来襲に備えていた。彼女はアルトゥンタシュより意思が固く、キリスト教の側に下ろうとは決してしなかったのである。ムスリム軍の存在に気付いた十字軍はボスラ包囲を諦め、ボードゥアンはエルサレムに撤退した[5]。

第2回十字軍

[編集]

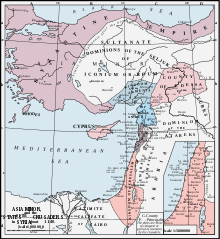

(1140年ごろの地図)

第2回十字軍は当時のローマ教皇エウゲニウス3世と説教家ベルナルドゥスによって呼び掛けられた聖地遠征であった。この遠征軍の中枢を成した2つの軍団はそれぞれ、フランス王ルイ7世・神聖ローマ皇帝コンラート3世が率いていたとされる。コンラート軍には、ポーランド大公ボレスワフ4世[注釈 1]やボヘミア王ヴラジスラフ2世[注釈 2]に加え、コンラートの甥でのちにローマ皇帝に即位することとなるシュヴァーベン大公フリードリヒなどが従軍していた[6]。十字軍は1144年12月24日にエデッサ伯国が陥落したのちにヨーロッパ中で呼びかけられ、それに応じた戦士たちは1147年9月〜10月にかけてコンスタンティノープルに集結した[7]。

コンスタンティノープルを出陣した両軍だったが、双方ともにアナトリア半島を進軍中に壊滅的な被害を受けた。ルイ7世はボロボロになったフランス軍兵士を見捨てて船でアナトリアを脱出し、アンティオキア公国に向かった。当時のアンティオキア公レーモン・ド・ポワティエはルイ王の妃アリエノール・ダキテーヌの叔父であり、レーモン公はこの関係からルイ王が公国に対する軍事支援を施してくれるものと期待していたという。しかしルイ王はセルジューク朝の脅威に苦しむレーモン公を捨て置き、自身の誓いを果たすためにエルサレムへと向かった[8]。一方のコンラートは、自身の病のために進軍途中にコンスタンティノープルに帰還していたが、1148年4月初頭、ルイ王の到着から数週間遅れてエルサレムにたどり着いた[9]。これらの十字軍はエデッサ奪還を目指してはるばるやって来たわけであるが、エルサレム王ボードゥアン3世やテンプル騎士団はエデッサよりもダマスカスの制圧を強く望んでいたという[8]。

イングランド王スティーブンはこの十字軍遠征に参加していなかった。というのも、ちょうどこの頃イングランド王国では激しい内戦が繰り広げられていたからである[10]。またスコットランド王デイヴィッド1世も家臣の猛反発に遭い十字軍に参加できていない[11]。

アッコ会議

[編集]1148年7月24日、エルサレム高等法院の召集の元でアッコにて遠征に関する軍事会議が開催された。この軍議は高等法院が開催した会議の中で最も壮大な会議であったとされる。アッコでの会議には以下の諸侯が参加した[12]。

- フランスの参加諸侯

- フランス王ルイ7世

- フランドル伯ティエリー・ダルザス

- その他の聖職者

- その他の封建領主

- エルサレムの参加諸侯

出席諸侯に関する顕著な点として、アンティオキア公国・トリポリ伯国の諸侯や滅んだエデッサ伯国からの亡命諸侯が誰1人としてこの軍議に参加していない点が挙げられる。そして結局、この会議でルイ王・コンラート王は共にダマスカスを攻撃するよう現地諸侯からの説得を受けたのであった[7]。

エルサレムに居住する現地諸侯の中には、ダマスカスを攻撃することは愚かなことであると指摘する者もいたという。というのも、ダマスカスを統治するブーリー朝はムスリム王朝ではあるものの、ザンギー朝の脅威に共に対抗するエルサレム王国の同盟国家であったからである。ザンギー朝が1140年にダマスカスを攻撃した際、当時ブーリー朝を実質的に仕切っていたマムルーク軍人ムイーヌッディーン・ウヌルはムスリム人年代記編者ウサーマ・イブン・ムンキズを仲介としてエルサレム王国と行った交渉の末、エルサレムとダマスカスは同盟を締結していたのであった。そんな事情があったにもかかわらず、コンラート王やルイ王・ボードゥアン王はダマスカスがアンティオキア・エルサレムと同様にキリスト教徒にとって聖なる都市でありヨーロッパ大陸のキリスト教徒の目を引くためにもダマスカスの制圧は欠かせないと強く主張し、ダマスカス攻撃に固執し続けた。そして7月、十字軍の全軍はティベリアに集結し、バーニアスを経由してガリラヤ湖を迂回するルートを取り、ダマスカスに向けて進軍した。この時の十字軍は総勢50,000人の大軍勢であったという[1]。

一般的にはダマスカス攻撃という取り決めは、いくぶん避けられない決定であったとみなされている。マーティン・ホークをはじめとする現在の歴史家は、当時エルサレム王国との共闘政策からザンギー朝との提携政策に切り替えつつあったブーリー朝の政治的方針を考慮に入れると、ダマスカスを攻略目標として見なすという十字軍の取り決めは合理的な決断であったと認識している。またボードゥアン3世が欠航したダマスカス征服を唯一の目標とする十字軍遠征も、ダマスカスとエルサレムの関係悪化の原因となっていた[14]。

ダマスカスでの失策

[編集]

十字軍はダマスカス西部のグータ地域からの攻撃を計画していた。グータ地域に広がる果樹園からの継続的な兵糧供給を期待していたためである[7]。7月23日、前方部隊にエルサレム軍・後方部隊にドイツ軍とフランス軍という布陣の下で進軍していた十字軍がダラヤに到着した。当地域は果樹園などが点在していたとされ、栽培されている果樹などが密集していたことから十字軍の進軍の大きな障害となった[15]。

ギヨーム・ド・ティールによれば、十字軍はこの時戦闘準備を以下のように整えていたという。

ダマスカスと目と鼻の先にあるダラヤに集まった十字軍君主たちは、配下の戦士たちを戦闘態勢につかせ、軍団に行軍配置を取らせた。現地の地形に精通していたエルサレム王の率いる軍団は、その他の諸侯らの取り決めに従い、十字軍全軍の先頭に立って進軍しダマスカスまでの道を切り開くよう要請された。フランクの王は第2陣若しくは隊列中央に布陣し、必要な時に前方の軍団に対する支援を施すという任を帯びていた。皇帝コンラートは殿部隊として最後尾に布陣し、後方からの攻撃に備えるという任を帯びていた[16]。

7月24日

[編集]

7月24日土曜日の朝、十字軍はバラダ川沿いに戦列を敷いてダマスカスに対する攻撃を開始した[17]。対するダマスカス軍はしっかりと反撃準備を整えており、ダマスカス郊外の果樹園の中を進撃する十字軍に対し継続的に攻撃し続けた。これらの果樹園は塔や壁で防衛されており、十字軍は果樹園の細い道を前進するたびに絶えず矢やランスによる攻撃にさらされた[8]。果樹園やメッゼの細い路地では、十字軍戦士とダマスカス兵・テュルク傭兵から成るムスリム戦士との間で激しい戦闘が繰り広げられた[18]。ギヨーム・ド・ティールはその戦闘について以下のように記している。

ダマスカス部隊やダマスカス救援部隊に属する騎馬隊は我が十字軍が包囲の為に果樹園の中を前進していることを察知し、それに応じて彼らもダマスカスに流れ入る川に向かい進軍した。彼らは弓隊やクロスボウ兵を以てして我が軍団を迎撃し寄せ付けなかった。後続の部隊を率いる皇帝陛下はなぜ自軍が前進しないのか配下の者を問いただした。コンラートはその後、自軍の目前にある川にムスリム軍が陣取り我が軍に攻撃を仕掛けてくるために川を渡り切ることができない状況であることを伝えられた。この知らせに激怒したコンラート皇帝は周囲の騎士たちと共に馬に乗り、自軍の前線まで駆け付け、川を越えようと試みる兵士たちの元に向かった。そしてその場で皇帝や騎士たち皆が馬から飛び降り、歩兵として戦った。これは絶望的な状況に陥った際にチュートン人たちが取る慣例的な行為であった。[19]

歴史家デイヴィッド・ニコルは、全軍の後方に布陣していたはずのコンラート軍が、どのようにして十字軍の統制を崩壊させることなく前方に進み出ることができたのか、ギヨームによる説明がなされていないと示している[17]。コンラート帝の果敢な突撃のおかげで、十字軍はなんとか前進することができ、バラダ川を渡河した十字軍は撤退するムスリム軍を追撃した[20][注釈 3]。そしてその地に砦を建築し、ベッカー高原からダマスカスに向けての補給を可能な限り妨害した[22]。

シリア人の年代記編者Abu Shamaは同時期に以下の記述を残している。

多数の民兵やテュルク人、ダマスカス住民、周辺地域からはせ参じたムスリム義勇兵・正規兵がダマスカス側に参戦していたものの、彼らは十字軍の軍勢の規模に劣り、また敗北を喫した。十字軍は川を渡り切り、その地で野営地を構築した。...フランク人たちは木を切り倒して矢来を陣地周辺に張り巡らせた。彼らは夜通しこれらの作業を続けた。[20]

ダマスカス城壁に迫った十字軍は、果樹園の木を用いて本格的な城攻めを開始した。彼らは手始めにen:Bab al-Faradisと呼ばれる城壁の郊外地域を攻撃し[22]、en:Bab al-Jabiyaと呼ばれる城門(バルダ川の水路から外れた地域に位置していた)の前方に拠点を築いた[20]。ダマスカス城内では、十字軍の乱入に備えて民衆たちが大通りにバリケードを構築していた[8]。ウヌルはモースルの領主サイフッディーン・ガーズィーやアレッポ領主ヌールッディーンに支援を要請し、自身は包囲軍の野営地に対する攻撃を行った。十字軍はムスリム軍による急襲やゲリラ攻撃により城壁付近から撤退を迫られ、果樹園に引き下がった。

7月25日

[編集]7月25日日曜日、ダマスカス軍は包囲軍に攻撃を仕掛けたが、この戦いで大きな損害を被ったとされる。この日の戦いで戦死したムスリム兵の中には、71歳の著名な年代記編者Yusuf al-Findalawi・スーフィーのAl-Halhli・戦士として知られていたNur al-Dawlah Shahinshahらが含まれているという[23]。勝利した十字軍はこの日中に野営地を移し、ダマスカス軍が騎馬隊の訓練場として用いていたグリーン・フィールドと称される草原地域に陣を張った[22]。

7月26日

[編集]ムスリム守備隊はダマスカス北部に陣取る十字軍に対して攻撃を仕掛けた。ダマスカス兵は大きな損害を被ったが、城壁北部から十字軍を一掃することに成功し、さらにはサイフッディーン・ガーズィーとレバノンからの援軍を迎え入れることに成功した[22]。この際、ベッカ谷からも弓兵の援軍を得たとされ、ダマスカス守備軍は兵力が増強されて軍事支援物資もそれまでの約2倍にまで膨れ上がったと、ムスリムの歴史家en:Ibn al-Qalanisiは記している[24]。

また、ムスリムの歴史家en:Abu Shamaによるとダマスカス兵は十字軍の野営キャンプを襲撃した際、

多くの地元住民や村民たちは十字軍野営地の哨戒兵と戦い、恐れをなすことなく彼らを皆殺しにした。殺したすべてのフランク兵から首をもぎ取った。彼らが得たクビの数は途方もない量であった[25]。

7月27日

[編集]十字軍はおそらくダマスカス市街の東部・南部の制圧に集中して攻撃する意図があったとされ、そのために泥レンガのみで構成されていたen:Bab al-Saghir門と呼ばれる貧弱な城門に攻撃を仕掛けた[22]。ティルスのギヨームによれば、7月27日に十字軍はen:Bab Tuma門・en:Bab Sharqi門という城門が存在する城壁東部に相対する平野部に陣を移したというが、この方面はあまり要塞化されていなかったとされる一方で食料や水が手に入りにくかったという[7]。

その後、ムスリム・十字軍両サイドにて内部対立が発生した。ムスリムサイドにおいては、ダマスカスに対して支援を行ったヌールッディーンやSaif ad-Dinがこの機に便乗してダマスカスを征服してしまうのではないかとダマスカス領主ウヌルが勘ぐり始め、両者の支援を信用することができなかったという。十字軍サイドにおいては、ダマスカスを征服した暁に誰がこの都市を領有するのかについて諸侯間で対立が発生したという。エルサレムの地元諸侯たちはベイルート領主であるギー・ド・ブリズワールを新たなダマスカス領主として推薦していたが、ボードゥアン王やフランス王ルイ、ローマ皇帝コンラートはフランドル伯ティエリー・ダルザスを新ダマスカス領主として推薦していたという。この内部対立によって、ダマスカスの包囲戦は失敗に終わった。地元諸侯たちはティエリー伯にダマスカスを領有されるよりは現状を維持しムスリム諸侯の支配下に置いておくほうがましだと考え、そのほかの十字軍による包囲網の妨害に徹したからであるとされる[26]。いくつかの文献には、ウヌル自身が十字軍諸侯に賄賂を贈り、より防衛のしにくい地域への陣替えを要求し、十字軍の撤退を条件にヌールッディーンとの同盟破棄をも約束したと記されている[8]。

7月28日

[編集]この頃には、ヌールッディーン・サイーフの両軍はホムスにまで到達しており、ウヌルとダマスカス領有に関する協議を進めていたが、これはウヌルにとっても十字軍にとっても喜ばしいものではなかった。またこの時サイーフは同時に十字軍に対しても書状を送りダマスカスから撤退するよう促していたとされる。結局のところ、ヌールッディーンが交渉の場にいる限り、十字軍やウヌルの立場が良くなることはなかった[8]。その後、地元十字軍諸侯はそれ以上の包囲戦の継続を拒否したため、十字軍の3人の国王は包囲を取りやめ撤退せざるを得ない状況に追い込まれた[7]。7月28日、3人の王の中でコンラート帝が最初に撤退を開始し、残された軍勢も彼に続いてエルサレムに向けて撤退し始めたが、撤退中常にムスリムの弓兵による追撃を受け続けたという[27]。ラルフ・オブ・コギシャルやジョン・オブ・ソールズベリーといった歴史家やWürzburgの年代記編者達は、十字軍がダマスカスの包囲を解いたのはテンプル騎士団がムスリムからの賄賂を受け取った時であったと伝えており、ティールのギョームやシリア人歴史家ミカエルは彼らが受け取った貨幣は金貨ではなく銅貨であったと伝えている[28][29][注釈 4]。

イングランド人歴史家ヘンリー・オブ・ハンティングドンはこの包囲戦について以下のように記している。

1148年。この年、ドイツ皇帝とフランス王の軍勢は打ち負かされた。しかし……彼らは最も偉大な指揮官たちの指揮と誇り高き自信の元で進軍を開始した。しかし神は彼らを見放した。それは彼らが公然と姦淫や強盗、そしてありとあらゆる不正に身をまかしたからである……まず、彼らはコンスタンティノープルの皇帝との交流にしくじり、飢えに苦しんだ。その後、彼らは敵の剣に打ち負かされた。ルイ王と皇帝はアンティオキアに逃げ込み、その後生き残った部下と共にエルサレムに辿り着いた。ルイ王は自身の名声を取り戻すために、テンプル騎士団や聖地の全ての地域から集められた軍勢の助力を得て、ダマスカスへの遠征を行なった。しかし神のご加護を得られなかった彼らは遠征を成功させることはできなかった。彼らはその後引き払い、フランスへ帰国した。—[31]

その後

[編集]

それぞれの十字軍諸侯はこの包囲戦を通してお互いがお互いに裏切られたと感じていたという[7]。十字軍諸侯はその後もアスカロンに対する攻撃計画を立てていたとされるが、ダマスカス包囲戦の失策から生じた信頼関係の欠如により、この軍事計画は断念された。この相互不信は、ダマスカスにおける敗戦によって一世代にわたって残り、聖地のキリスト教勢力を破滅に追い込んだという。ダマスカス撤退後、コンラート帝はコンスタンティノープルに戻り、東ローマ皇帝マヌエル1世コムネノスとの同盟をさらに深めた。またこの包囲戦の結果、ダマスカスは十字軍に対する信用を失い、1154年にダマスカスは正式にヌールッディーンの支配下に置かれることとなった。ベルナルドゥスもまた屈辱を受け、新たな十字軍を招集する試みが失敗に終わると、第2回十字軍の大失敗から完全に手を引こうとしたという[32][33]。

遺産

[編集]ダマスカス包囲戦に参加したフランス人諸侯の1人であるドルー伯ロベール1世はロサ・ダマスケナをシリアからヨーロッパに持ち込んだ者として知られている[34]。また十字軍はダマスカス城壁のBab Sharqi門にフルール・ド・リスの紋章を彫り込むとともに、城塞の溝渠に硬貨を撒き散らして帰国したという[35]。

脚注

[編集]- ^ ボレスワフ4世はこれまでにも、神聖ローマ帝国によるスラブ民族のルティシア人討伐戦争にも参加しドイツ側を支援していた。

- ^ ヴラジスラフ2世はコンスタンティノープルで進軍を取りやめ、突如ボヘミアに帰還している。

- ^ ギヨームの記述によると、この試みの最中、コンラート帝は目覚ましき功績を成し遂げたと伝わっている。皇帝はこの戦闘において、激しく果敢に抵抗するトルコ人騎士を驚くべき方法で打ち倒したと伝わる。コンラート帝の一振りで、キュイラスと呼ばれる鎧を着込んでいたにもかかわらず、敵は体から頭・首・腕の付いたままの左肩・そして側面の一部分まで切り裂かれたという。この事実を直接目撃した者のみならず、人からこの事実を又聞きしただけの者ですら恐怖の底に陥ったという。ダマスカスで決死の抵抗を続けていた民衆は希望を失い絶望したと伝わる"[21]。

- ^ 初代ウスター伯ウォールランはこの撤退戦において批難に晒された諸侯の1人である[30]

出典

[編集]- ^ a b Runciman 1952, pp. 228–229.

- ^ Phillips 1994, pp. 141–142.

- ^ Tyerman 2019, pp. 160–161.

- ^ Richard 1999, p. 152.

- ^ Smail 1956, pp. 158–159.

- ^ Runciman 1952, p. 211.

- ^ a b c d e f Riley-Smith 1991, p. 50.

- ^ a b c d e f Brundage 1962, pp. 115–121.

- ^ Riley-Smith 1991, pp. 49–50.

- ^ Schmieder & O'Doherty 2015, pp. 121–138.

- ^ Cowan, Mackay & Macquarrie 1983, p. 18.

- ^ William of Tyre 1943, pp. 184–185.

- ^ Freed 2016, pp. 51–53.

- ^ Hoch & Phillips 2002, p. 191.

- ^ Nicolle 2009, p. 57.

- ^ Nicolle 2009, pp. 57–58.

- ^ a b Nicolle 2009, p. 58.

- ^ Burns 2007, p. 153.

- ^ Nicolle 2009, pp. 58–59.

- ^ a b c Nicolle 2009, p. 59.

- ^ William of Tyre 1943, p. 190.

- ^ a b c d e “The Siege of Damascus, 1148 CE”. World History Encyclopedia. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Nicolle 2009, p. 67.

- ^ “The Second Crusade: The Siege of Damascus, 1148”. cornell.edu. 4 June 2021時点のオリジナルよりアーカイブ。4 June 2021閲覧。

- ^ Nicolle 2009, p. 71.

- ^ ギヨーム・ド・ティール, XVII. 7.

- ^ Baldwin 1969, p. 510.

- ^ Davies 2008, p. 266.

- ^ Sandra Alvarez (16 March 2014). “Looking Back on the Second Crusade: Some Late Twelfth-Century English Perspectives”. deremilitari.org. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Schmieder & O'Doherty 2015, p. 125.

- ^ Davies 2008, pp. 261–262.

- ^ Runciman 1952, pp. 232–234.

- ^ Runciman 1952, p. 277.

- ^ Selina Denman (25 May 2016). “The city gardener: the damask rose's history and appeal”. The National News. Template:Cite webの呼び出しエラー:引数 accessdate は必須です。

- ^ Wright 1895, p. 226.

参照文献

[編集]- Template:Setton-A History of the Crusades

- Brundage, James (1962). The Crusades: A Documentary History. Milwaukee, WI: Marquette University Press

- Burns, Ross (2007). Damascus: A History. Routledge. ISBN 978-1-134-488490

- Cowan, Ian Borthwick; Mackay, P. H. R.; Macquarrie, Alan (1983). The Knights of St John of Jerusalem in Scotland. 19. Scottish History Society. ISBN 9780906245033

- Davies, Norman (2008). The Isles: A History. Pan Macmillan. ISBN 9780330475709

- Freed, John (2016). Frederick Barbarossa: The Prince and the Myth. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-122763

- Hoch, Martin; Phillips, Jonathan, eds (2002). The Second Crusade: Scope and Consequences. Manchester University Press. ISBN 9780719057113

- George, Alan (2003). Syria: Neither Bread Nor Freedom. Zed Books. ISBN 9781842772133

- Nicolle, David (2009). The Second Crusade 1148 Disaster outside Damascus. London: Osprey. ISBN 978-1-84603-354-4

- Schmieder, Felicitas; O'Doherty, Marianne (2015). Travels and Mobilities in the Middle Ages: From the Atlantic to the Black Sea. 21. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers. ISBN 978-2-503-55449-5

- Phillips, Jonathan (1994). “Hugh of Payns and the 1129 Damascus Crusade”. In Malcolm Barber. The Military Orders: Fighting for the Faith and Caring for the Sick. Variorum. pp. 141–147

- Richard, Jean (1999). The Crusades, C.1071-c.1291. Cambridge University Press. ISBN 9780521625661

- Riley-Smith, Jonathan (1991). Atlas of the Crusades. New York: Facts on File. ISBN 9780816021864

- Template:Runciman-A History of the Crusades

- Smail, R. C. (1956). Crusading Warfare 1097–1193. Barnes & Noble Books

- Tyerman, Christopher (2019). The World of the Crusades: An Illustrated History. Yale University Press

- William of Tyre E.A. Babcock and A.C. Krey訳 (1943). “1”. A History of Deeds Done Beyond the Sea. 2. Columbia University Press

- Wright, William (1895). An Account of Palmyra and Zenobia with Travels and Adventures in Bashan and the Desert. Thomas Nelson & Sons

参考文献

[編集]- The Damascus Chronicle of the Crusaders, extracted and translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi. Edited and translated by H. A. R. Gibb. London, 1932.

外部リンク

[編集]- Kenneth Setton, ed. – A History of the Crusades, vol. I. University of Pennsylvania Press, 1958. Retrieved on 27 March 2008

- William of Tyre – The Fiasco at Damascus (1148) at the Internet Medieval Sourcebook. Retrieved on 27 March 2008