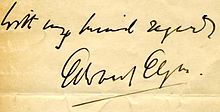

エドワード・エルガー

| エドワード・エルガー Edward Elgar | |

|---|---|

1900年頃 | |

| 基本情報 | |

| 出生名 |

エドワード・ウィリアム・エルガー Edward William Elgar |

| 生誕 |

1857年6月2日 |

| 死没 |

1934年2月23日(76歳没) |

| ジャンル | クラシック音楽 |

| 職業 | 作曲家、編曲家、指揮者 |

初代準男爵サー・エドワード・ウィリアム・エルガー(Sir Edward William Elgar, 1st Baronet, OM, GCVO、1857年6月2日 - 1934年2月23日)は、イギリスの作曲家、編曲家、指揮者。もとは音楽教師でありヴァイオリニストでもあった。

エルガーが遺した楽曲の多くは世界中の演奏会で取り上げられており、中でも最もよく知られるのは『エニグマ変奏曲』や行進曲『威風堂々』、ヴァイオリン協奏曲、チェロ協奏曲、2曲の交響曲などである。また『ゲロンティアスの夢』をはじめとする合唱作品、室内楽曲や歌曲も作曲した。

1904年(47歳)にナイト、1931年(74歳)準男爵に叙されている。1924年からは国王の音楽師範を務めた。

生涯

[編集]若年期

[編集]

エルガーは1857年6月2日、ウスター近郊のロウアー・ブロードヒースで生まれた。父はドーヴァー育ちでロンドンの音楽出版社での見習い経験を持つ、ウィリアム・ヘンリー・エルガー(William Henry Elgar、1821年-1906年)であった。ウィリアムは1841年にウスターへと移り住み、ピアノ調律師として働きながら楽器商として楽譜や楽器を販売する店を営んでいた[1]。1848年、彼は農家の娘であったアン・グリーニング(Ann Greening、1822年-1902年)と結婚する[2]。エドワードは7人きょうだいの4番目であった[注 1]。

母のアンはエドワード誕生の直前にローマ・カトリックへと改宗しており、エドワードもカトリック教徒として洗礼を受けて育てられたが、これは父の認めるところではなかった[注 2]。ウィリアムはプロ並みのヴァイオリニストであり、1846年から1885年にかけてはウスターのセントジョージ・カトリック教会(St George's Church)でオルガニストを務めていた。彼が旗振り役となってケルビーニやフンメルのミサ曲が初めてスリー・クワイアズ・フェスティバルで演奏されることになり、彼自身もヴァイオリンの演奏で参加した[5]。エルガー家の子どもたちは皆、音楽を教え込まれており、エドワードは8歳までにはピアノとヴァイオリンのレッスンを受けていた。彼は時折、ウスターシャーの名だたる家々を回ってピアノを調律していた父に連れられて出かけていき、地元の名士らの前で技量を披露する機会を与えられた[1]。

エルガーの母は芸術に関心を持っていたため息子が音楽の道に進むのを後押しした[2]。エルガーはこの母から文学面での審美眼と田舎町に対する強い愛情を受け継いだ[6]。エルガーの友人で伝記作家のウィリアム・ヘンリー・リードが記すところでは、エルガーの幼少期の環境が与えた影響は「彼の作品全てに染み渡っており、彼の生涯にわずかながらもなお真正かつ頑強なイングランド的特性を授けたのである[7][注 3]」。エルガーは幼いころから作曲を始めていた。10歳頃にはきょうだいで演じる劇を作曲しており、その40年後に彼は若干の修正のみを行ったこの曲にオーケストレーションを施し、組曲『子供の魔法の杖』とした[2]。

エルガーは15歳になるまでウスター近郊のリトルトン・ハウス校[注 4]で一般教育を受けた。一方で、彼が地元の教師たちから受けていたピアノとヴァイオリンのレッスンを超える公式な音楽の訓練は、1877年から1878年にかけてロンドンに滞在した際にアドルフ・ポリッツァーに師事して受けた発展的なヴァイオリンの特訓のみだった。エルガー自身の言によれば「私の最初の音楽は大聖堂で学んだもの(中略)それと、8歳、9歳か10歳頃に音楽図書館から借りた本で学んだものだった[11]」。彼はオルガン演奏の教則本を使って勉強し、音楽理論に関しては見つけられた本を片端から読み漁った[5]。中でも最も役に立ったのはヒューバート・パリーが『ニューグローヴ世界音楽大事典』に執筆した論説だったと、彼は後になって述べている[12]。エルガーは音楽を更に学ぶためにライプツィヒ音楽院への留学を目指し、ドイツ語を勉強し始めたが、彼の父には彼を国外へやる経済力がなかった。ミュージカル・タイムズ紙は後になって、エルガーがライプツィヒ留学を果たせなかったことは彼の音楽的発展にとって幸運なことだったとの考察を掲載した。「こうして芽を出し始めた作曲家は様々な楽派のドグマを回避できたのである[5]」。エルガーは1872年に学校を卒業してすぐにライプツィヒに赴かず、地元の事務弁護士の元で事務員として働くことになったことに失望していた。性分に合わない事務員でのキャリアを見出せず、音楽ばかりでなく文学にも埋め合わせを求めた彼は貪欲に書籍を読み耽った[注 5]。この時期に彼はヴァイオリニスト、オルガニストとして最初の公開演奏を行っている[14]。

数ヵ月後、エルガーは音楽の道に身を投じるべく事務弁護士の元を後にし、ピアノやヴァイオリンのレッスンを行うと同時に折に触れて父の店で働くようになった[1]。彼はウスターのグリークラブで父と共に活発に活動する傍ら、歌手を伴ってヴァイオリン演奏、楽曲の作曲や編曲、そして初めての指揮も行った。ポリッツァーはエルガーにヴァイオリニストとして国を代表するソリストとなり得る才能があると信じていたが[15]、エルガー自身はロンドンの演奏会で一流ヴィルトゥオーゾたちの演奏を耳にして、自分の演奏には十分な音色が欠けていると感じて、ソリストになるという野心を捨ててしまう[1]。22歳になった彼はウスターから5km離れたポウィックのウスター・アンド・カントリー精神科養護施設(英語版)付属楽団の指揮者の職に就いた[5]。楽団はピッコロ、フルート、クラリネット、ホルン2、ユーフォニウム、3人から4人の第1及び第2ヴァイオリン、場合によってヴィオラ、チェロ、コントラバスやピアノという構成だった[16]。エルガーは奏者に指導を行い、この特殊な編成の楽団のためにカドリーユやポルカなどの音楽を作曲、編曲した。ミュージカル・タイムズ紙はこう書いている。「この実践的な体験が若い音楽家にとって最大の価値を有していたことがわかる。(中略)彼はこれらの様々な楽器の性能について実用的知識を得た。(中略)彼はそうして音の色彩、並びにこれらやその他の楽器の詳細をつぶさに知ることになったのである[5]。」彼は1879年以降この職に5年間留まり、週に1回ポウィックへと足を運んでいた[1]。彼が初期に就いていた他の職にはウスターの盲学校のヴァイオリンの教授があった[5]。

元来孤独を好み内省的な性格であったエルガーであるが、ウスターの音楽サークルでは目立つ存在だった[2]。彼はウスターやバーミンガムの音楽祭でヴァイオリンパートに加わっており、そうした中でドヴォルザーク自身の指揮で交響曲第6番と『スターバト・マーテル』を演奏できたのは大きな経験となった[17]。また彼は、オーボエ奏者で自ら組織した吹奏楽団の指揮をしていた弟のフランクとともに管楽五重奏団でファゴットを吹いていた[5]。エルガーはモーツァルト、ベートーヴェン、ハイドンやその他の作曲家の多くの作品を五重奏用に編曲し、自身の編曲と作曲の腕前を磨いていった[5]。

初めてとなる海外旅行で、エルガーは1880年にパリ、1882年にライプツィヒを訪れた。彼はサン=サーンスがマドレーヌ寺院のオルガンを演奏するのを耳にし、第1級のオーケストラの演奏会に出席した。1882年に彼はこう書いている。「シューマン(私の理想!)、ブラームス、ルビンシテイン、ワーグナーにどっぷり浸かったので、文句を言う理由などありません[11]。」ライプツィヒでは音楽院で学んでいた友人のヘレン・ウィーヴァー(Helen Weaver)を訪ねた。2人は1883年の夏に婚約を果たしたが、この縁談は理由はわからないものの翌年破談となってしまった[1]。エルガーは大いに悲嘆にくれる。彼が後年ロマン的な音楽へ謎めいた傾倒を見せるのは、ヘレンや彼女に対する想いがほのめかされていることが一因かもしれない[注 6]。生涯のあらゆる場面で、エルガーはしばしば親しい女性の友人から霊感を得ている。ヘレン・ウィーヴァーに続くのはメアリー・ライゴン、ドーラ・ペニー、ジュリア・ウォーシントン、アリス・ステュアート・ウォートリー、そして最後は彼の晩年に活気付けたヴェラ・ホックマンである[18]。

1883年、バーミンガムにおいてW.C.ストックリーの冬期コンサートシーズンのオーケストラに定期団員として在籍中、エルガーはフル・オーケストラ用に作曲した最初期の楽曲群のひとつ『Serenade mauresque』の演奏に加わった。ストックリーは彼に自作の指揮をするよう呼びかけたが、彼が次のように述懐する事態に終わった。「彼は拒絶するのみならず、オーケストラで演奏することを強く希望した。その結果、聴衆の心からの温かい拍手に応えるために彼はフィドルを手に登場せねばならなくなった[19]。」エルガーは自作の出版を取り付けるためにしばしばロンドンへと赴いたが、この時期には落胆することが頻繁にあり金欠に喘いでいた。1884年の友人宛の書簡にはこう書いている。「私の見通しはほとんどこれまでどおり望み薄です(中略)私は元気が乏しいわけではないと思います。そうしたわけで、私は時々これは能力の乏しさなのだろうと結論付けるのです。(中略)私にはお金がない?1セントもありませんよ[20]。」彼は長年、ウスターのセントジョージ教会のオルガニストだった父ウィリアムの助手を務め、1885年からの4年間は父の後任として働いた。この期間に彼はローマ・カトリックの伝統に則って初めてとなる礼拝用作品群を書いている。4声の合唱のための『3つのモテット』 Op.2(1887年; 「Ave Verum Corpus」、「Ave Maria」、「Ave Maris Stella」)を皮切りに、1888年の司教のセントジョージ教会公式訪問の際の入場曲として『Ecce sacerdos magnus』へ付した音楽が続く。これら4曲は教会での合唱レパートリーに残り続けている。

結婚

[編集]

エルガーが29歳のとき、彼は新しい弟子を取った。後のサー・ヘンリー・ロバーツ陸軍少佐の娘で詩歌や散文の出版経験もあるキャロライン・アリス・ロバーツである。エルガーより8歳年上のアリスは、3年後に彼の妻となる。エルガーの伝記作家であるマイケル・ケネディはこう記した。「アリスの一家は、彼女が店先で働くローマ・カトリックの名の知れない音楽家と結婚しようとしていることにぞっとした。彼女は勘当されてしまった[1]。」2人は1889年5月8日にブロンプトン祈祷所で結婚した[17]。このときからこの世を去るまでの間、彼女はエルガーの仕事のマネージャー、社会的な秘書となり、彼の気が動揺すればなだめ、音楽には的確な批評を与えた[21][22]。彼女はエルガーが有力団体の注目を浴びるよう最善を尽くしたものの、これはあまり成功しなかった[23]。やがて栄誉を受けるようになるエルガーは、それが彼女と彼女の社会的地位にとってより大きな問題であること、そして彼女がエルガーのキャリアを後押しするために何を諦めてきたのかに気付かされることになる[注 7]。彼女の日記にはこう書かれている。「天才の面倒を見るというのは、いかなる女性にとっても生涯の仕事として十分なものです[25]。」婚約の贈り物として、エルガーはヴァイオリンとピアノのための小品『愛の挨拶』を彼女に捧げた[注 8]。アリスの勧めに従って、彼はよりイギリスの音楽の中心に近いロンドンへと移り住み、作曲に専念するようになった。一人娘であるキャリス・アイリーンは、1890年8月14日にウェスト・ケンジントンの彼らの家で誕生している。エルガーが『愛の挨拶』に記した献辞からわかるように、キャリス(Calice)という彼女の名前は母のCarolineとAliceを繋げて名づけられたものである。

エルガーは見知らぬ音楽を聴く機会を存分に活用した。ミニチュア・スコアや録音が登場する以前の当時、若い作曲家が新しい音楽を知るのは容易ではなかった[26]。彼は水晶宮の演奏会には必ず足を運んだ。彼とアリスは毎日のように出かけていき、幅広い作曲家の音楽を聴いたのである。そうした中にはオーケストレーションの達人でありエルガーが多くを学んだ、ベルリオーズやワーグナーも含まれていた[2]。しかし、エルガー自身の楽曲はロンドンの音楽界でほとんど注目されることはなかった。アウグスト・マンスが水晶宮で『愛の挨拶』の管弦楽版と組曲ニ長調を演奏すると、2つの出版社からエルガーのヴァイオリン作品、オルガン曲、パートソングからいくつかの楽曲が出されることになった[27]。淡い期待を抱かせるような出来事もあったようだが、予期せぬ形でそれは泡と消えた[27]。例えば、彼の楽曲から数曲を通してみたいというロイヤル・オペラ・ハウスからの申し出があったが、アーサー・サリヴァンが予告なしに現れて自作曲のリハーサルを始めると撤回されてしまった。サリヴァンは後年、エルガーからこの時のことを訊ねられて冷や汗をかいている[注 9]。この時期にロンドンにいたエルガーにとって唯一の重要な委嘱は、彼の故郷からのものだった。ウスター音楽祭委員会が1890年のスリー・クワイアズ・フェスティバルのために、彼を招待して短い管弦楽曲を依頼したのである[29]。ダイアナ・マクヴェイが『ニューグローヴ世界音楽大事典』に記したところによると、結果として生まれた曲は「彼の最初の主要作品、自信に溢れ自由闊達な『フロワサール』である。」1890年9月のウスターでは、エルガー自身が初演の指揮を行った[2]。他の作品に恵まれなかったため、エルガーは1891年にロンドンを離れざるを得なくなり、妻と子を連れてウスターシャーへと戻ると地元の楽団の指揮や音楽教師をして生活費を稼いだ。彼らはアリスのふるさとであったグレート・マルヴァーンに居を構えた[2]。

高まる名声

[編集]1890年代、エルガーは主にミッドランズで催される大きな合唱祭のための作品により、次第に作曲家としての名声を確立していった。ロングフェローに触発されて書かれた『黒騎士』(1892年)、『オラフ王の伝説からの情景』(1896年)、他にも『生命の光』(1896年)、『カラクタクス』(1898年)は皆そこそこの成功を収め、彼はノヴェロ社(Novello & Co)との長期契約を獲得することになる[30]。『弦楽セレナード』(1892年)や『3つのバイエルン舞曲』(1897年)といった作品もこの時期に生まれたものである。すっかり地元の重要人物となっていたエルガーは、サミュエル・コールリッジ=テイラーに対して若者のキャリア確立の助けになるからと、スリー・クワイアズ・フェスティバルへの演奏会用楽曲提供を勧めている[注 10]。エルガーは著名な評論家の目に留まるが、彼らの論評は熱狂的というよりむしろ礼儀正しいものだった。彼は音楽祭の作曲家としては求められる存在だったものの、自分は経済的に食いつなげているだけであり認められてはいないと感じていた。1898年、彼は「音楽のことで非常に心を病んでいる」と述べており、規模の大きな作品で成功する道を見出せることを願っていた。友人のアウグスト・イェーガーは彼の気持ちを高めようとしている。「毎日苛まれる憂鬱(中略)は君の希望、君の必要性を消し去ったりはしない。それはある種の神意が君に与えた創造の力が訓練されようとしているということだ。君が世界に認められる時はやってくる[32]。」

1899年、その予言は突如現実のものとなる。42歳になったエルガーが作曲した『エニグマ変奏曲』が、ロンドンでドイツの指揮者ハンス・リヒターの指揮により初演されたのである。エルガー自身の言葉に次のようにある。「私は創作主題に基づく変奏曲のスケッチを行った。作曲にあたって私は友人のニックネームを変奏に付していったのだが、これは楽しいものだった(中略)つまり私は『人』の雰囲気を表すように変奏を作曲したのだ(中略)そして私は - 彼らがもし作曲するような馬鹿者だったとしたら - こう書くだろうと思ったように書いたのだ[33]。」彼はこの作品を「描かれている友人たちへ」献呈した。おそらく最もよく知られる変奏はイェーガーを描いた「ニムロッド」だろう。純粋に音楽的な観点からエルガーはアーサー・サリヴァンとヒューバート・パリーを描いた変奏を省略した。彼は変奏に彼らのスタイルを盛り込もうとしたが叶わなかった[34]。この大規模な作品は独自性、魅力、精巧さの点から広く称賛を受けることになり、同世代の中でも抜きん出たイギリスの作曲家としてエルガーの評価を確立した[2]。

正式な表題は「創作主題による変奏曲」であるが、曲の冒頭6小節に現れる「エニグマ(謎)」という言葉がタイトルとして広く知られるようになった。謎とは「創作主題」による14の変奏が変奏される一方で、全体に通底する別の主題があるということである。主題はエルガー自身によれば「全曲を貫き覆う」が一度も音にされることはなく、また彼はこれを特定しなかった[注 11]。後の世のコメンテーターらの考えるところでは、エルガーは今日ではイングランドらしい特徴を備えた作曲家だとみなされているが、彼の管弦楽作品、中でも特にこの曲は当時でいえばリヒャルト・シュトラウスの楽曲に典型的なヨーロッパの中心の伝統と通ずるところを多く備えている[1][2]。『エニグマ変奏曲』はドイツとイタリアでも好評を博し[36]、現在でも世界中で演奏会の定番であり続けている[注 12]。

国内外での成功

[編集]

エルガーの伝記作家であるバジル・メインはこうコメントしている。「1900年にアーサー・サリヴァンが死去すると、異なるタイプの作曲家であるにもかかわらず、多くの者にとってエルガーが国一番の音楽家として彼の真の後継者であることは明白であった[17]。」エルガーの次作は強く待ち望まれていた[37]。そこで彼が1900年のバーミンガム・トリエンナーレ音楽祭に向けて書き下ろしたのは、枢機卿ジョン・ヘンリー・ニューマンの詩を題材とした複数の独唱者、合唱と管弦楽のための『ゲロンティアスの夢』であった。初演の指揮はリヒターが受け持ったが、合唱隊の準備が不十分でひどい歌唱となった[38]。エルガーは深く意気消沈したが、評論家たちは不出来な演奏だったにもかかわらず曲の熟達の度合いを見抜いていた[1]。この曲は1901年と続く1902年にも、ユリウス・ブーツの指揮によりドイツのデュッセルドルフで演奏されている。ブーツは1901年に『エニグマ変奏曲』のヨーロッパ初演を指揮した人物である。ドイツの紙面はこれを熱狂的に報じた。ケルン・ガゼット紙は次のように伝えている。「第1部、第2部ともに我々は不朽の価値を持つ美しさに出会うことになる。(中略)エルガーはベルリオーズ、ワーグナー、リストの肩の上に立ちながら、自らが重要な個性を獲得するに至るまで彼らの影響から解き放たれている。彼は現代の音楽芸術を牽引する1人である。」デュッセルドルファー・フォルクスブラット誌の評は次の通りである。「忘れがたい記念碑的初演であった!リストの時代以降オラトリオ形式の作品が何も生まれてこなかった(中略)ついにこの宗教的カンタータの偉大さ、重要さに行き当たったのである[39]。」当時の主導的作曲家と広く目されていたリヒャルト・シュトラウスは[40]、深く感銘を受けてエルガーの面前で「イングランドで初めての革新的音楽家、マイスター・エルガー」への乾杯の音頭を取った[40][注 13]。ウィーン、パリ、ニューヨークでの公演が続き[2][42]、間もなく『ゲロンティアスの夢』はイギリス国内でも同様に称賛されるようになった。ケネディによれば「これは疑いなくオラトリオ形式で書かれた最高のイギリス作品である(中略)(この曲は)イングランドの合唱の伝統に新たな1章を開くとともに、ヘンデルへの偏向からの解放をもたらした[1]。」カトリック教徒であったエルガーは罪びとの死と贖いというニューマンの詩に深く感動したが、聖公会の有力者らにはこれを認めない者もいた。エルガーの同僚であったチャールズ・ヴィリアーズ・スタンフォードは、この作品が「悪臭を放っている」と不平を漏らした[43]。グロスター大聖堂の首席司祭は1901年より聖堂での『ゲロンティアスの夢』の演奏を禁止し、翌年にはウスター大聖堂でも演奏許可を下す前に首席司祭から不穏当な箇所の削除が命じられた[44]。

エルガーはおそらく1901年から1930年にかけて作曲された5曲の『威風堂々』の第1曲によって最も知られるだろう[45]。毎年全世界に向けて放映されて数えきれない視聴者が目にするプロムス最終夜では[46]、伝統的にこの曲が演奏されている。第1番のゆったりした中間部分(専門的にはトリオと呼ばれる)の主題をひらめいた時、エルガーは友人のドーラ・ペニーにこう述べている。「皆を打つ - 打ちのめす旋律を思いついたんだ[47]。」1901年にロンドンのプロムナード・コンサートにおいて第1番の行進曲が初演された際のことを、指揮を行ったヘンリー・ウッドは次のように記した。「(聴衆は)立ち上がり叫び声をあげた(中略)プロムナード・コンサートの歴史において管弦楽曲が2度のアンコールという栄誉を受けた、ただ1度の出来事である[48]。」エドワード7世の戴冠式を飾るため、1901年6月にロイヤル・オペラ・ハウスで行われたガラ・コンサートへ向けてエルガーはアーサー・クリストファー・ベンソンの『戴冠式頌歌』への楽曲提供を委嘱された。王の許可が確認されるとエルガーは楽曲に取り掛かった。コントラルトであったクララ・バットからの、『威風堂々第1番』のトリオにちょうど合わせた歌詞を付けられるという言葉に納得したエルガーは、ベンソンにそうするよう要請した。エルガーは頌歌にその新しい声楽版を組み込んだ。この声楽作品『希望と栄光の国』に可能性を感じ取った楽譜出版社は、エルガーとベンソンに対して独立した楽曲として出版するためにさらに改訂を加えるように依頼した[49]。この曲は絶大な人気を獲得し、イギリスにおいては今や第2の国歌と称されている[1]。アメリカではトリオが『威風堂々』もしくは『卒業行進曲』として知られており、1905年以降ほぼすべての高校並びに大学の卒業式に採用されている[50][51]。

その後、オラトリオ『使徒たち』(1903年)、オラトリオ『神の国』(1906年)を発表。50代にして作曲した交響曲第1番(1908年)とヴァイオリン協奏曲(1910年)は、瞬く間に成功を収めることとなった。ただし、交響曲第2番(1911年)、チェロ協奏曲(1919年)の聴衆からの当初の反応は芳しくなく、イギリスのオーケストラの演奏会レパートリーとして定位置を占めるに至るには何年もの歳月を費やした。それでも、これらの作品や交響的習作『フォルスタッフ』(1913年)といった傑作を次々と作曲したエルガーは、名実共に英国楽壇の重鎮となる。

1904年3月、ロイヤル・オペラ・ハウスにおいて3日間にわたってエルガー作品を取り上げた音楽祭が開催された。これはイングランドの作曲家には初めて与えられた栄誉であった。タイムズ紙の評には次のようにある。「4、5年前に、もしイングランド人のオラトリオを聴くためにオペラ・ハウスが床から天井までの超満員になると予言した人がいたとしたら、おそらくその人は正気ではないと思われたことだろう[52]。」国王エドワード7世とアレクサンドラ妃は、リヒターが『ゲロンティアスの夢』を指揮した初日の演奏会に出席し[52]、オラトリオ『使徒たち』のロンドン初演[注 14]が行われた2日目にも再び訪れた[53]。音楽祭の最終日にはエルガー自身の指揮により、『カラクタクス』からの抜粋と歌曲集『海の絵』全曲(クララ・バットの歌唱)を除くと、主に管弦楽曲が披露された。演奏された楽曲は『フロワサール』、『エニグマ変奏曲』、『コケイン』、『威風堂々』の最初の2曲(当時は第2番までが作曲されていた)、そしてイタリアでの休暇から着想を得て書かれた新作の序曲『南国にて』の初演であった[54]。

1904年7月5日、バッキンガム宮殿においてエルガーはナイトに叙された[55]。翌月には彼は家族と共にPlâs Gwynに移り住んだ[56]。家はヘレフォードの郊外でワイ川を見下ろす大きな邸宅であり、一家は1911年までそこに留まった[1]。1902年から1914年までの間エルガーは、ケネディの言葉を借りるならば人気の絶頂にあった[1]。彼は4度アメリカへと渡っており、そのうちの1回は指揮を行って自作の演奏により多額の報酬を受け取っていた。1905年から1908年にかけて、彼はバーミンガム大学で音楽のペイトン教授(Peyton Professor)を務めた[2]。いち作曲家が音楽学校を率いるべきではないと考えていたエルガーは、この職をしぶしぶ引き受けていた[57]。彼はこの役職でいることに心落ち着かず[58]、彼の講義は論争の火種となった。ひとつの原因には彼が批評家に対してやり返したことがあり[59][注 15]、また一方では彼が概してイングランドの音楽に攻撃的だったことが挙げられる。「低俗性はやがては洗練されるだろう。低俗性はしばしば創造性と共にあるものなのだ(中略)しかし、凡庸な精神はどうしても凡庸でしかない。あるイングランド人が君を美しく調和の取れた大きな部屋へと連れて行き、君にこれは白だ - どこもかしこも白だ -と告げる。そして誰かがこう言うのだ。『なんと優雅な趣なのでしょうか。』君は自分の心、魂でこう感じるのだ。それは全く趣などではない、趣不足ではないか、言い訳に過ぎない。イングランドの音楽は白い。そして言い訳ばかりしている。」彼は論争について後悔し、1908年には友人のグランヴィル・バントックに喜んでこの役職を引き継いだ[62]。彼の著名人としての新生活は極度に神経質なエルガーにとって悲喜こもごもなものとなり、私生活を侵害されるなどして彼はしばしば体調を崩した。彼は1903年にイェーガーに宛ててこう不満を漏らしている。「私の暮らしは自分の些細な楽しみを諦めることの連続だ[63]。」ウィリアム・S・ギルバートとトーマス・ハーディはこの10年間にエルガーとの合作の機会を欲していた。エルガーはこれを拒絶したが、もしジョージ・バーナード・ショーにその気があれば彼と共同制作を行っていたと思われる[64]。

1905年のエルガーの主要作品はイェール大学の教授だったサミュエル・サンフォードに捧げられた『序奏とアレグロ』である。この年、自作を指揮すべくアメリカを訪れたエルガーはイェール大学より博士号を授与された[2][注 16]。次なるエルガーの大規模作品は『使徒たち』の続編となるオラトリオ『神の国』(1906年)であった。この曲の評判は上々だったものの『ゲロンティアスの夢』のように大衆の想像力を射止めることはできず、またその状況は変えられなかった。しかしながら、熱心なエルガーファンの中には、『神の国』をそれまでの作品よりも好む者もいた。エルガーの友人であったレオ・フランク・シュスターは若きエイドリアン・ボールトにこう述べている。「『神の国』に比較すると『ゲロンティアス』はまだ青いアマチュアの作品だ[65]。」50歳の誕生日が迫りつつあったエルガーは、初めての交響曲に着手した。構想自体は約10年来彼の心にあり、様々な形式が模索されていた[66]。こうして完成した交響曲第1番は国内外で大きな成功を収めた。初演から数週間の間にニューヨークでウォルター・ダムロッシュ、ウィーンでフェルディナント・レーヴェ、サンクトペテルブルクでアレクサンドル・ジロティ、ライプツィヒでアルトゥル・ニキシュがこの曲を振っている。さらにローマ、シカゴ、ボストン、トロント及びイギリス国内の50都市でも演奏された。わずか1年の間に交響曲第1番のイギリス、アメリカ、ヨーロッパでの演奏回数は100回に到達したのであった[67]。

1910年のヴァイオリン協奏曲は、当時を代表するヴァイオリニストであったフリッツ・クライスラーからの委嘱によって作曲された。エルガーが作業に取り組んだのは1910年の夏季であり、ロンドン交響楽団を率いていたウィリアム・ヘンリー・リードが時おり技術的な側面から助言を与えた。リードが著した伝記『私の知るエルガー Elgar As I Knew Him』(1936年)には、エルガーの作曲法の詳細が数多く記されている[68]。初演はロイヤル・フィルハーモニック協会によって催され、クライスラーの独奏、作曲者自身の指揮、ロンドン交響楽団によって演奏された。リードの述懐にはこうある。「協奏曲は完全なる勝利を証明した。コンサートは輝かしく忘れ得ぬものとなった[69]。」この協奏曲が与えた衝撃は大きく、クライスラーのライバルであったウジェーヌ・イザイは多くの時間をエルガーと共に過ごし、曲を調べ上げた。契約上の理由からロンドンでの曲の演奏ができないとわかり、イザイは大きな失望を味わうこととなった[69]。

ヴァイオリン協奏曲はエルガーが大衆的な成功を収めた最後の作品となる。翌年に交響曲第2番をロンドンで披露したエルガーであったが、曲の評判に落胆することとなる。燃えるようなオーケストラの輝きに終わる第1交響曲とは異なり、第2番は静かに、瞑想的に幕切れを迎える。初演に立ち会ったリードが後年記したところによると、エルガーは拍手を受けるために何度か舞台へと呼び出されたが、「ヴァイオリン協奏曲や第1交響曲の終演後に見られたような、聴衆、イングランド人の聴衆さえもがすっかり沸き立ち興奮を顕わにするという、紛れもない様子は見られなかった[70]。」エルガーはリードに「彼らはいったいどうしたというだ、ビリー。皆、腹一杯になったブタのように座っているではないか。」と尋ねた[70]。この作品は初演から3年間で27回演奏され、一般的な基準で見れば成功と言えるだろうが、第1交響曲のような世界的な「大騒ぎ」には至らなかったのである[71]。

最後の主要作品群

[編集]

1911年6月、ジョージ5世の戴冠に伴う祝典の一環として、エルガーにメリット勲章が授けられた[72]。これは同時に24人までしか保持できない栄誉ある勲章である。翌年、ロンドンへと戻ってきたエルガー一家はリチャード・ノーマン・ショウのデザインによるハムステッド、ネザーホール・ガーデンズ(Netherhall Gardens)の大きな邸宅に住むようになった。ここで戦前期最後となる2つの主要作品、合唱頌歌『ミュージック・メイカーズ』(1912年のバーミンガム音楽祭のため)、交響的習作『フォルスタッフ』(1913年のリーズ音楽祭のため)が書き上げられた。両曲とも慇懃な評価を受けたが、そこに熱狂を見出すことは出来なかった。『フォルスタッフ』の被献呈者である指揮者のランドン・ロナルドですら、内輪には自らが「曲を理解[73]」できないと告白していた。一方、音楽学者のパーシー・シュールズ(Percy Scholes)は『フォルスタッフ』に関して、「偉大な作品」であるが「大衆の評価による限り、相対的に失敗作である[74]」と記した。

第一次世界大戦が勃発すると、大虐殺の予感に恐れ慄いていたエルガーの心の内には愛国的な感情が湧きあがっていた[75]。彼は『兵士へ寄せる歌 A Song for Soldiers』を作曲したが、これは後になってしまいこんでしまう。彼は地元警察の特別巡査として署名し、その後陸軍のハンプステッド・ボランティア予備隊に加わっている[76]。こうした中で生まれた愛国的作品群の『カリヨン』は語り手による朗読と管弦楽によるベルギーを讃えた作品[77]、『ポローニア』はポーランドを讃える管弦楽曲である[78]。『希望と栄光の国』は既に人気であったが、さらにその勢いは高まりを見せていた。エルガーは愛国的感情を少くした歌詞を曲に合わせて歌えるよう新たに付けたいと考えていたが、この案は日の目を見なかった[2]。

戦時期にエルガーが作曲したその他の作品は児童演劇への付随音楽『スターライト・エクスプレス』(1915年)、バレエ音楽『真紅の扇』(1917年)、そしてローレンス・ビニョンの詩「フォー・ザ・フォーレン」による『イングランドの精神』(1915年-1917年)であり、これは彼のそれまでのロマン的な愛国的性格とは質を異にする3つの合唱音楽である[2]。戦中最後の大規模作品はラドヤード・キップリングの韻文へ作曲した『The Fringes of the Fleet』である。曲は国中で大きな人気を博したが、やがてキップリングは理由を明らかにしないまま劇場での同曲の演奏に異を唱えるようになった[79]。エルガーは自ら指揮棒を執り、グラモフォン社(Gramophone)にこの作品の録音を遺している[80]。

大戦が終結へ向かう頃、エルガーは健康を損ねていた。彼の妻は郊外へ移り住むことが夫にとって最善の策であると考え、画家のレックス・ヴィキャット・コールからウェスト・サセックスのフィトルワース近くにある屋敷、「ブリンクウェルズ Brinkwells」を借り受けた。ここに1918年から1919年まで滞在して健康を回復させたエルガーは、4つの大規模作品を書き上げる。その最初の3作品は室内楽曲のヴァイオリンソナタ ホ短調、ピアノ五重奏曲 イ短調、弦楽四重奏曲 ホ短調である。作品の制作途上で、アリスは日記にこう書き記している。「E. 素敵な新しい音楽を書いている[81]。」これら3作品の評判は上々であった。タイムズ紙は次のような論評を掲載した。「エルガーのソナタは他の楽曲形式で我々が耳にしたことのあるものを多分に含んでいるが、我々は彼に変わって欲しいとも他の誰かになって欲しいとも全く考えていないのだから、それはあるべき姿なのである[82]。」四重奏曲と五重奏曲は1919年5月21日にウィグモア・ホールで初演を迎えている。マンチェスター・ガーディアン紙は次のように評した。「この四重奏曲は途方もないクライマックス、舞踏のリズムの興味深い洗練、完璧な対称性を備えており、五重奏曲はより抒情的かつ情熱的で、両曲ともそうした形式による偉大なオラトリオにも引けを取ることのない理想的な室内楽曲の見本である[83]。」

対して、残る1曲であるチェロ協奏曲 ホ短調の初演は1919年10月にロンドン交響楽団の1919年-1920年シーズンの開幕コンサートを飾ったが、惨憺たる結果に終わった。演奏会においてエルガー作品のみ作曲者自身が指揮棒を握り、それ以外の楽曲はアルバート・コーツが指揮を行った。彼はリハーサルの時間を超過してエルガーの持ち時間を使い込んだ。エルガー夫人はこう記している。「あの冷酷で自己中心的なマナーの悪いがさつ者(中略)あの冷酷なコーツがリハーサルをし続けていた[84]。」オブザーバー紙のアーネスト・ニューマンは次のように書いた。「不適切なリハーサルの1週間に関する噂が囁かれている。どう説明をしたとしても、かつてあれほどの立派なオーケストラがこうも嘆かわしい姿を見せることなど十中八九なかっただろう、という哀れな現実が残る。(中略)作品自体は愛らしい素材から成り、非常に簡素であるが - その含蓄に富む簡潔さはこの2年にエルガーの音楽に現れてきたものである - その簡素さの下には深遠な知恵と美が隠されている[85]」エルガーは初演のソリストを務めたフェリックス・サルモンドを責めることはせず、サルモンドは彼のために後日もう一度演奏を行った[86]。約1年余りで100回の演奏に恵まれた第1交響曲とは対照的に、チェロ協奏曲はその後1年以上にわたってロンドンで再演されることはなかった[87]。

晩年

[編集]

1920年代に入るとエルガー作品はもはや流行の音楽ではなくなっていたものの[1]、高い名声を勝ち得た彼の作品は機会さえあれば取り上げられ続けていた。リードはそうした中で1920年3月に行われた第2交響曲の演奏会を取り上げている。指揮をしたのは「一般にはほとんど知られていない若者」のエイドリアン・ボールトで、彼はより多くの聴衆へ向かって「作品の雄大さと崇高さ」を届けた。1920年にはさらに、ランドン・ロナルドによってエルガー作品のみの演奏会がクイーンズ・ホールで催されている[88]。アリス・エルガーは交響曲が熱狂を巻き起こしたと書き残しているが、彼女が公の場で夫の作品が演奏されるのを耳にしたのは、この時を含めてあと数回だけだった[89]。1920年4月7日、72歳の彼女は肺がんに倒れ、短い闘病の後にこの世を去ったのである[90]。

1920年、夫人アリスの死去とともに創作意欲を落とすが1923年以降は徐々に作曲活動を再開する。晩年のエルガーの音楽は、専らイギリスの聴衆を訴求の対象としているとみなされるようになっていく。劇音楽『アーサー王』(1923年)、劇音楽『達男ブランメル』(散逸、メヌエットのみ知られる。1928年)、ブラスバンドのための『セヴァーン川組曲』(1930年)、組曲『子供部屋』(1931年)といった作品を手がける。最晩年には交響曲第3番、歌劇『スペインの貴婦人』、ピアノ協奏曲といった大作に次々と着手するが、いずれも未完成のまま1934年2月23日、大腸がんのため死去した。最後の完成作品は愛犬をモチーフにした小品『ミーナ(Mina)』[91](1933年)だった。

妻を失ったエルガーは途方に暮れた[86]。世間からは新作を期待する声もなく、妻からもたらされていた絶えざる献身と霊感を失った彼は、つい作曲から遠ざかりがちになる。彼の娘による後年の記述によれば、エルガーは父親譲りの性質で「腰を据えて仕事に向かい続け」たがらず「必要性が皆無で全く無意味な作業をして何時間も楽しげに過ごすことができた」といい、この傾向はアリスの死後ますます顕著になった[92]。彼は残りの人生の大半をいくつかの道楽に耽って過ごした[1]。生涯を通じて熱心に化学を趣味としていた彼は、時おり裏庭の実験室を使っていた[93]。サッカーファンでもあった彼の贔屓はウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCで、このチームのために祝歌『He Banged the Leather for Goal』を作曲するほどであった[94]。また晩年には競馬にも足しげく通っていた。エルガーが目をかけていた指揮者のマルコム・サージェントとヴァイオリニストのユーディ・メニューインは共に、リハーサルに出席した彼が万事良好としてさっさと納得し、競馬場へと消える姿を思い出している[95][96]。また、若い頃には熱心な自転車乗りだったエルガーは1903年に自分と妻のためにロイヤル・サンビーム(Royal Sunbeam)の自転車を購入している(「ミスター・フォイボス」と名付けていた)[97]。老いて独り身となったエルガーは、お抱え運転手の運転による田舎でのドライブを楽しんだ[1]。1923年の11月から12月にかけてブラジルを訪問した彼はアマゾンやマナウスを巡り、マナウスではオペラ・ハウスのテアトロ・アマゾナスに感銘を受けた。旅行中のエルガーの行動や出来事に関する記録はほとんど残っていないが、それが故に小説家のジェームズ・ハミルトン=パターソンがこの旅行を基にしたフィクション作品『ゲロンティアス』を執筆するにあたって、創作の余地が多分に残されていたことになる[98]。

アリスの死後、ハンプステッドの家を引き払ったエルガーはロンドン中心部のセント・ジェームズの集合住宅に一時身を置いた後、ウスターシャーへと戻って1923年から1927年までケンプシー(Kempsey)の村落で暮らした[99]。この時期には作曲の筆を執ることもあった彼は、バッハやヘンデルの作品の大規模な管弦楽編曲を制作した他、1924年の大英帝国博覧会に向けて『イギリス帝国行進曲』と『Pageant of Empire』を作曲している[100]。これら作品の出版後まもない1924年5月13日、彼は死去したウォルター・パラットの後任として国王の音楽師範に任用された[101]。

1926年以降、エルガーは自作曲の一連の録音を手掛けている。音楽ライターのロバート・フィリップが「真面目に蓄音機を手に取った初めての作曲家」と評するように[102]、エルガーは1914年からグラモフォン社(HMV)の初期アコースティック録音で数々の自作曲を録音していたが、1925年に電気式のマイクロフォンが登場すると、蓄音機はただの目新しいメディアから管弦楽や合唱音楽を再現する現実的なメディアへと様変わりした[102]。エルガーはこの技術的進歩を最大限に活用した最初の作曲家だったのである[102]。HMVでエルガーの録音を監修したフレッド・ガイズバーグは、主要管弦楽作品における作曲者自身の解釈を遺すべく録音セッションを組んだ。そこには『エニグマ変奏曲』、『フォルスタッフ』、第1、第2交響曲、チェロ、ヴァイオリン協奏曲などが含まれる。これらの大半はロンドン交響楽団による演奏であったが『エニグマ変奏曲』はロイヤル・アルバート・ホール管弦楽団が担当した。この一連の録音の後半で、エルガーはボールトのBBC交響楽団とトーマス・ビーチャムのロンドン・フィルハーモニー管弦楽団という、2つの新たに設立されたオーケストラも指揮している。

エルガーの録音はHMVとRCAビクターから78回転のディスクとしてリリースされた。第二次世界大戦後、1932年に10代のメニューインをソリストに迎えたヴァイオリン協奏曲の録音は78回転及びその後出されたLPレコードとして入手可能であったが、他の録音はしばらくカタログから姿を消していた。1970年代にそれらがEMIから再発売されると、エルガーの死後長い間多くの指揮者が採用してきたゆったりしたテンポとは対照的な、急速なテンポ設定が多くの人々に驚きをもたらした[102]。これら録音群は1990年代にCDとして再度刊行されている[103]。

1931年、ロンドンにEMIのアビー・ロード・スタジオが開設されたことに伴う『威風堂々第1番』の録音セッションに臨むエルガーが、映画会社パテによるニュース映画としてフィルムに収められた。これが現存するエルガーの姿を収めた唯一のまともな映像であると考えられている。エルガーはロンドン交響楽団の指揮を始める前に「これまでにこの曲を聴いたことがないかのように演奏して欲しい」と楽団員たちに語りかけている[104]。アビー・ロードには1993年6月24日にエルガーを記念する銘板が取り付けられた[105]。

エルガーの晩年の作品である組曲『子供部屋』は、アビー・ロード・スタジオで最初の演奏が行われ、スタジオ初演された初期の楽曲となった。ヨーク公爵の妻子に捧げられたこの楽曲で、エルガーは再び自身の幼少期のスケッチブックを持ち出してきている[2][注 17]。

最晩年になり、エルガーには音楽的再興が訪れていた。1932年にはBBCが75歳の誕生日を祝って彼の作品による音楽祭を催した[106]。またエルガーは1933年には空路パリへ渡り、メニューインを独奏者としてヴァイオリン協奏曲を指揮した。フランス滞在中、彼は作曲家フレデリック・ディーリアスをグレ=シュル=ロワンの彼の自宅に訪ねている[17]。時代遅れとなっても彼の音楽を擁護したエイドリアン・ボールト、マルコム・サージェント、ジョン・バルビローリといった下の世代の音楽家によって、エルガーは見出されたのであった[107][108]。エルガーはオペラ『スペインの貴婦人』に着手するとともに、BBCからの交響曲第3番作曲の委嘱を受諾した。しかしながら、作品の完成は彼の最期の病により阻まれることになる。彼は未完作品のその後を気にかけていた。リードには何人たりとも交響曲のスケッチを「下手に弄」って完成させようとしないようにして欲しいと頼む一方[109]、別の時には「もし私が第3交響曲を完成させられなかったら、誰かが完成させるだろう - もしくはもっといいものを書くだろう。」と述べている[110]。エルガーの死後、パーシー・ヤングがBBC及びエルガーの娘であるキャリスと協力して『スペインの貴婦人』の補筆完成版を制作[111]、CDとして刊行された。第3交響曲は草稿を基に作曲家のアンソニー・ペインが推敲を重ね、1998年に完成版の総譜を世に出している[110]。

1933年10月8日、手術中に除去不可能な大腸癌が発見された[112]。1934年2月23日に76年の生涯を閉じたエルガーは、リトル・マルヴァーンのSt. Wulstan's Churchで妻の隣に埋葬された。

音楽

[編集]影響、先立つ人物、初期作品

[編集]

エルガーは民俗音楽を軽んじており[113]、イングランドの初期作曲家にはほとんど興味も敬意も持ち合わせていなかった。ウィリアム・バードやその同時代の作曲家に関しては「博物館の陳列品」と呼んでいた。その後のイングランドの作曲家の中ではヘンリー・パーセルを最高と考えており、また彼はヒューバート・パリーの著作から自らの技術の多くを習得したと語っている[114]。大陸の作曲家のうち、エルガーに最も大きな影響を与えたのはヘンデル、ドヴォルザークであり、ブラームスからもいくらか影響を受けた。彼の半音階技法にはワーグナーの影響が顕著であるが、エルガーの管弦楽法のスタイルは19世紀フランスの作曲家、ベルリオーズ、マスネ、サン=サーンスそしてとりわけドリーブに多くを依っている。エルガーはドリーブの作品をウスターで指揮し、これを大いに称賛していた[113][115]。

エルガーはまだ幼い頃に作曲を開始し、その後生涯を通じてメロディや着想をこの時期に記したスケッチブックに求めていた。たとえ大規模な作品であっても、でたらめに書き殴った主題の断片から曲を組み立てるという習慣は彼の生涯を通じて変わることはなかった[116]。彼の青年期の作品にはヴァイオリンとピアノの楽曲、1878年から1881年の間に兄弟と演奏した管楽五重奏のための楽曲、そしてポウィックの精神科養護施設の楽団のために作曲した様々な形式の楽曲がある。ダイアナ・マクヴェイは『ニューグローヴ世界音楽大事典』の中で、こうした作品にエルガーらしい感覚の萌芽を数多く見出しているが、『愛の挨拶』と数十年を経て『子供の魔法の杖』として編曲された幼少期のスケッチの一部を除くと、初期作品には定期的に演奏される楽曲はほとんどない[2]。1889年から1891年のエルガーのロンドン第1期で特筆される唯一の作品、序曲『フロワサール』はメンデルスゾーンとワーグナーの影響下にあるロマン的ブラヴーラ風の楽曲で、エルガーらしい性格もより前面に出てきている[2]。続くウスターシャーでの期間に書かれた管弦楽曲には『弦楽セレナード』や『3つのバイエルン舞曲』がある。この時期以降、エルガーは歌曲やパートソングも作曲するようになる。ウィリアム・ヘンリー・リードはこれらの作品に対して疑念を表明する一方、男声合唱のためのパートソング『The Snow』と5曲から成るコントラルトと管弦楽のための歌曲集で現在も演奏機会のある『海の絵』については称賛した[117]。

エルガーの初期大規模作品で主要なものは、スリー・クワイアズ・フェスティバルやその他音楽祭のために書かれた合唱と管弦楽のための楽曲である。『黒騎士』『オラフ王の伝説からの情景』『生命の光』『聖ジョージの旗』『カラクタクス』がそうした作品にあたる。ヘレフォード音楽祭のためには『テ・デウム』と『ベネディクトゥス』も書かれている。これらに関して、マクヴェイは贅沢な管弦楽法と斬新なライトモチーフの用法に好意的な評を寄せているが、選ばれた詩の質と着想が一定しないことはさほど前向きに評価していない。マクヴェイが指摘するのは、こうした1890年代の作品群が長年あまり知られてこなかった(現在でも演奏頻度は少ない)ために、エルガーの最初の大成功作である『エニグマ変奏曲』の熟達度が凡人から天才への突然の変容のように映ったが、実のところ、彼の管弦楽技法はこの10年を通じて築き上げられてきたものだったということである[2]。

創作の絶頂期

[編集]

エルガー作品中、最も知られる作品群が作曲されたのは1899年から1920年までの21年間である。それらの大半は管弦楽作品であった。リードは「エルガーの天分はその管弦楽作品において頂点を極める」と記した上で、オラトリオを書く場合ですらオーケストラパートが最も重要であると語った、作曲者自身の言葉を引用している[118]。『エニグマ変奏曲』によってエルガーはその名を国中に轟かせた。彼にとってこの時期に変奏曲という形式を採用したのは理想的な選択であった。というのも、この頃の彼には広く管弦楽法に長じていながらも、対照的に旋律を短く、時に息詰まるようなフレーズで書く傾向があったからである[2]。続く管弦楽作品である演奏会用序曲『コケイン』(1900年-1901年)、『威風堂々』の第1番と第2番(1901年)、そして柔和な『夢の子供たち』(1902年)はいずれも小規模な作品であった。最長の『コケイン』でも15分未満の演奏時間である。『南国にて』(1903年-1904年)は当初作曲者により演奏会用序曲と銘打たれたものの、マイケル・ケネディによれば実質的に交響詩となっており、エルガーがそれまでに書いた純管弦楽作品の中では連続して演奏される最長の楽曲となった。この曲が書かれたのは交響曲作曲の試みをいったん中断した後のことだった[119]。この作品からは息の長い旋律線と管弦楽の歌わせ方に上達を続けるエルガーの姿が窺われるが、ケネディをはじめとする批評家には中間部に関して次のような指摘をする者もいる。「エルガーのインスピレーションの炎は、その最高の輝きを放ってはいない[120]。」1905年には『序奏とアレグロ』が完成された。この作品は多くの主題を用いてきたそれまでのエルガーの作品とは異なり、主題を3つだけに絞っている。ケネディはこれを「イングランドにおける弦楽合奏のための作品の中では、唯一ヴォーン・ウィリアムズの『トマス・タリスの主題による幻想曲』のみが右に並び得る偉大な楽曲」であると評した[121]。にもかかわらず、15分に満たないこの楽曲は当時の基準では長大な作品とはならなかった。同時期に作曲されたグスタフ・マーラーの交響曲第7番は演奏時間が1時間を超える作品である[注 18]。

しかしながら、次の4年の間にエルガーが作曲した3つの主要な演奏会用楽曲は、大陸で同時代に活躍した一部作曲家の同種作品群に比べれば短いとはいうものの、イングランドの作曲家による同じジャンルの作品としては最も長大な部類に属するものとなる。その作品とはいずれも45分から1時間を要する交響曲第1番、ヴァイオリン協奏曲、交響曲第2番である[注 19]。マクヴェイは2つの交響曲について次のように述べている。「(2つの交響曲は)エルガー作品の中のみならず、イングランドの音楽の歴史においても高く位置づけられる。両曲とも長大で力強く、曲の生気と雄弁さの源となる内的なドラマの存在を示唆する唯一の鍵、そして引用句である曲のプログラムは公表されていない。両曲は古典的形式に依拠しながらも形式から逸脱しており(中略)そのために批評家からは冗長で締まりがないとみなされることもあった。おびただしい数の新たな試みが盛り込まれていることは疑いなく、各交響曲の進歩の過程を図示しようものなら何十曲もの音楽が間に連なることだろう[2]。」

エルガーのヴァイオリン協奏曲とチェロ協奏曲は、ケネディの述べるところでは「彼の最良の作品であるだけにとどまらず、同じ形式の作品中でも最上級もの」である[123]。しかし、この2曲は大きく趣を異にしている。ヴァイオリン協奏曲はエルガー人気が頂点を極めた1909年の作曲で、彼が最も愛する楽器のために書かれており[117]、全編を通して抒情的でありながら狂乱と絢爛が交互に顔を出す[124]。10年経ち、第一次世界大戦終結直後に作曲されたチェロ協奏曲は、ケネディの言によれば「異なる時代、異なる世界に属するもの(中略)エルガーの全主要作品中でも最も簡素であり(中略)また、最も控え目である[125]。」2曲の協奏曲の合間に作曲された交響的習作『フォルスタッフ』に関しては、エルガーを最大限に称賛する人々の意見すら2つに割れる。音楽学者のドナルド・トーヴィーは「シェイクスピアと同等の」力を備えた「音楽の中でも計り知れないほど偉大なもののひとつ」としているが[126]、一方ケネディは作品が「反復進行に依存しすぎ」ており、女性の登場人物を理想的に描き過ぎているとして批判した[127]。また、リードは曲の主要主題にエルガーのそれまでの作品のような特徴が乏しいと考えていた[128]。エルガー自身は『フォルスタッフ』を自らの純管弦楽作品の中でも頂点に位置する楽曲であるとみなしていた[129]。

21年間に及ぶエルガーの創作中期における管弦楽と声楽のための主要作品は、管弦楽、合唱と複数の独唱者のための3つの大規模な楽曲であった。『ゲロンティアスの夢』(1900年)、オラトリオ『使徒たち』(1903年)、『神の国』(1906年)である。またより小規模な2つの頌歌、『戴冠式頌歌』(1902年)と『ミュージック・メイカーズ』(1912年)も書かれている。頌歌のうち前者は戴冠式用に書かれており(pièce d'occasion)、当初は最大の成功作である『希望と栄光の国』と共に成功を収めたものの、その後あまり顧みられていない。後者にはエルガーとしては珍しく、リヒャルト・シュトラウスの『英雄の生涯』同様にいくつかの過去作品からの引用が行われている[130]。合唱作品はいずれも成功を収めたが、現在に至るまで最大の成功作となり最も演奏機会が多いのは1作目の『ゲロンティアスの夢』である[131]。エルガーはジョン・ラスキンを引用し、草稿に次のように記している。「これは私の最高傑作だ。これ以外のものは、誰しもするように食べ、飲み、眠り、愛しては嫌悪しているに過ぎない。私の霞のようだった人生は終わりを告げた。しかし私はこれを見、知った。私のものであるにせよ、これは君の記憶にとどめる価値がある[2]。」これら3つの大規模合唱作品は、全て伝統的な形式に則り、独唱、合唱、そして斉唱の各部分から構成されている。エルガーの管弦楽法は旋律の着想同様に特徴的で、これによって彼の合唱曲群は先立つ大半のイギリスの作品より高いレベルへと引き上げられている[132]。

中期に書かれた作品には、他にジョージ・ムーアとウィリアム・バトラー・イェイツの戯曲への付随音楽『グラニアとディアミド』(1901年)、そしてアルジャーノン・ブラックウッドの小説に基づく戯曲への付随音楽『スターライト・エクスプレス』(1916年)がある。前者に関して、イェイツはエルガーの音楽を「英雄的な陰鬱さが素晴らしい」と評した[133]。さらにこの絶頂期には数多くの歌曲が作曲されているが、リードはこれらについて「彼がオーケストラのレパートリーを拡充したのと同程度に、声楽のレパートリーを増やしたとは言えない」と考えている[117]。

晩年、遺作の補完

[編集]チェロ協奏曲以降、エルガーが大規模作品を完成させることはなかった。バッハ、ヘンデル、ショパンらの作品に独特の管弦楽法で編曲を施す一方で[2]、再び幼少期のノートに立ち返り組曲『子供部屋』(1931年)を作曲した。この時期に書かれた作品には、他に定期的に演奏されるようになっている楽曲はない[1]。その後の20世紀の大半を通じて、エルガーの創作衝動は妻の死を境に途絶えてしまったのだと広く考えられてきた。しかし、アンソニー・ペインがエルガーの草稿から交響曲第3番を再構成したことが、この認識を改める契機となる。エルガーは第3交響曲の開始部を管弦楽編曲の完成した状態で残しており、その総譜や他のページからは戦前期の豊かだった頃から大きく姿を変えた彼の管弦楽法が垣間見える。『グラモフォン』誌はこの新作の冒頭について「身の毛のよだつ(中略)忘れがたく痩せ衰えた」ものと表現した[134]。ペインはその後『威風堂々第6番』のスケッチから演奏可能な版を作成し、これは2006年8月のBBCプロムスで初演された[135]。1913年に書かれたピアノ協奏曲の草稿は作曲家のロバート・ウォーカーによる再構成を経て、1997年8月にピアニストのデイヴィッド・オーウェン・ノリスの演奏で初演された。出来上がった作品はその後大きく改訂されている[136]。

評価

[編集]

エルガーの偉業に対する見方は、彼の音楽が名声を獲得した20世紀の初頭以来の数十年で変遷を遂げてきた。前述の通り、リヒャルト・シュトラウスはエルガーを革新的作曲家であると認めていた。1908年の第1交響曲の主題に感銘を受けなかった敵対的な『オブザーバー』紙の評論家ですら、管弦楽法に関しては「見事に現代的」であるとしている[137]。ハンス・リヒターはエルガーを世界中で「最も偉大な現代作曲家」とみなし、またアルトゥル・ニキシュも第1交響曲を「ベートーヴェンやブラームスの偉大な交響曲の模範と並び位置づけ」られるべき「第1級の傑作」と考えていた[41]。対照的に批評家のウォルター・ジェームズ・ターナーは20世紀中盤にエルガーの「救世軍交響曲たち」と書いており[115]、ヘルベルト・フォン・カラヤンは『エニグマ変奏曲』を「中古のブラームス」と呼んでいた[138]。エルガーの絶大な人気は長く続かなかった。第1交響曲とヴァイオリン協奏曲が成功を収めた後、第2交響曲とチェロ協奏曲は好意的に受け止められたが、以前のような激しい熱狂には欠けていた。人々の心には彼の音楽がエドワード朝と軌を一にするもの捉えられており、第一次世界大戦終了後には彼はもはや先進的、もしくは現代的な作曲家とみなされなかったのである。1920年代初頭になると、ロンドンでは第1交響曲でさえ3年のうちわずか1度しか演奏されなかった[1]。ヘンリー・ウッドや若い指揮者のボールト、サージェント、バルビローリらはエルガーの音楽を擁護したが、世紀の半ば頃の録音カタログや演奏会のプログラムには彼の作品はあまり目立たなくなっていた[2][139]。

1924年、音楽学者のエドワード・ジョゼフ・デントはドイツの音楽雑誌に掲載した論文において、イングランドのある一部意見を持つ人々(学究的で上流気取りの人々のことを指している)の感情を害するエルガーのスタイルとして、4つを同定している。「感情的すぎること」、「低俗さがないとはいえないこと」、「気取っていること」そして「表現を意図的に崇高にしすぎていること」の4つである[140]。この論文は1930年に増刷され、議論を巻き起こした[141]。世紀の後半に入ると、少なくともイギリスにおいてはエルガーの音楽に対する関心が再燃する。戦間期に禁欲志向の人々に目の敵とされた特徴は、異なる観点から眺められるようになった。1955年に録音目録として出版されていた『レコード・ガイド』は、エルガーのキャリアが頂点を迎えた時期のエドワード朝の背景について論じている。

自慢げな自信、情動的な俗悪さ、素材の贅沢さ、無味乾燥な建築と高価ながらも醜悪なあらゆる装飾品に現れる無情な俗物根性。こうした大英帝国末期の特徴はエルガーの大規模作品に忠実に反映されており、今日では理解不能になってしまいそうである。しかし、もし彼の音楽の大げさで、お涙頂戴的で、細々としたとした要素を見過ごせなかったとしても、そうしようとする努力は行われるべきである。エルガーの最高傑作には力強く雄弁で、高遠な悲哀が何ページも素晴らしく綴られているのだから。(中略)エルガーの天分を疑うのであればまず聴くべき作品群を挙げる。彼の傑作、最大の規模を誇りおそらく最も深い共感を伴う作品である『ゲロンティアスの夢』、交響的習作『フォルスタッフ』、弦楽合奏のための『序奏とアレグロ』、『エニグマ変奏曲』、そしてヴァイオリン協奏曲である[139]。

1960年代までには、エドワード朝に向けられる目は厳しいものではなくなってきていた。1966年に批評家のフランク・ハウズ(Frank Howes)は、エルガー作品が映し出すのは絢爛、豪奢、血気盛んな生活が放つ最後の閃光であり、それらは第一次世界大戦によって多くが消し去られてしまったのだと記している。ハウズの考えでは、この時代とエルガーの音楽には通ずるところがあるのだが、「作曲家というものはその最高傑作によって後世の人々から評価される権利を与えられている。(中略)エルガーが歴史的に重要なのは、イングランドの音楽に管弦楽法の感覚を与えたこと、エドワード朝の時代に生きるとは如何なる感覚なのかを表現したこと、世界に少なくとも4つの自由な傑作を送り出したこと、そしてそれによってイングランドに音楽国歌としての礼節を取り戻したことである[140]。」

1967年、批評家でアナリストのデイヴィッド・コックスは、エルガーの音楽においてイングランドらしさと思われているものに対して疑念を抱いていた。彼が指摘するのは、エルガーは民謡を毛嫌いして自らの作品に用いることはなく、本質的にドイツ的な語法を選択し、ベルリオーズやグノーといったフランスの作曲家に由来する軽妙さに影響を受けているということである。そこでコックスが問うたのは、いかにすればエルガーが「最もイングランドらしい作曲家」たり得たのかということである。コックスはエルガーの個性にその答えを見出している。それは「彼のみが用いる表現上で極めて重要な部分として、外来の語法を使用できるような個性。そして音楽中に表出された時にはイングランド的となる個性」である[115]。エルガーが受けた影響を変質させるという点については、それ以前にも指摘されていた。1930年のタイムズ紙はこう書いている。「エルガーの第1交響曲が世に出た際、全曲を統一する主要主題が『パルジファル』の聖杯の主題に類似していると示そうとする者があった。(中略)しかし、そうした試みは失敗に終わった。なぜなら、曲を嫌う者を含めた誰もが、それは典型的な『エルガー風』だと即座に認めたからである。一方の聖杯の主題は典型的にワーグナー風である[142]。」エルガーの「イングランドらしさ」については、彼の同僚の作曲家たちがそれを認めている。リヒャルト・シュトラウスとストラヴィンスキーは特にそのことに言及しており[41]、またシベリウスはエルガーを「音楽での純粋なイングランドの性質を擬人化した人物(中略)高潔な性格と生まれながらの貴族」と表現していた[41]。

エルガーを称賛する者の間でも、どの作品を傑作とみなすかについては意見が分かれる。『エニグマ変奏曲』は概して傑作の中に含まれる[143]。『ゲロンティアスの夢』もエルガー愛好家からは高い評価を受けており[144]、またチェロ協奏曲も同様である[144]。ヴァイオリン協奏曲を同じく高く位置づける人も多いが、そうしない者もいる。サックヴィル=ウェストはレコード・ガイドのエルガーの傑作リストからこの曲を除外しており[145]、ダニエル・グレゴリー・メイソンはThe Musical Quarterlyに発表した長大な分析論文において、この協奏曲の第1楽章を「一種の歌謡曲(中略)詩歌の場合と同様に音楽の気高いリズムにとって致命的」であるとして批判した[71]。『フォルスタッフ』に対する見解も分かれる。この曲は一般の聴衆から高い人気を勝ち得たことがなく[146]、ケネディとリードは曲の欠点を突き止めている[147]。対照的に、『ミュージカル・タイムズ』紙上でヴォーン・ウィリアムズの取りまとめにより1957年に行われた、エルガーの生誕100周年記念シンポジウムにおいて、複数の出席者が『フォルスタッフ』を全エルガー作品中の最高傑作とするエリック・ブロムの意見に賛同している[148]。

2つの交響曲に対する評価はさらに明確に分かれる。メイソンは第2番が「リズム労作が明快に過ぎる」として低い評価を与える一方で、第1番は「エルガーの傑作。(中略)偏見を持たぬ学生がいかにこの交響曲の偉大さを否定し得るか、目にすることは難しい」とした[71]。しかしながら、1957年の生誕100周年シンポジウムではエルガーの主導的称賛者からも交響曲の一方、もしくは両方について疑念を表明する者が現れた[148]。同じ年にはロジャー・フィスクがグラモフォン誌にこう書いている。「何らかの理由によりエルガーの2つの交響曲を同じように愛好する人は少ない。両曲には各々擁護者がおり、彼らはもう一方の作品に対してはしばしば少なからぬ退屈を感じている[149]。」批評家のジョン・ワラックは次のように記した。「交響曲として書かれた作品の中に、第1交響曲のアダージョ終結部ほど悲しみを湛えた箇所はない。ホルンとトロンボーンが2度にわたり、全く以て悲痛なフレーズを柔らかく詠唱するのである[150]。」他方、マイケル・ケネディにとってはこの楽章には苦悶なる切望と「苦悩」の欠落が明白で、代わりに「情け深い静寂」によって彩られているという[151]。

長年にわたる評価の変遷がありながらも、エルガーの主要作品は21世紀に入ると全体として、1950年代に黙殺されていた状況から力強く復活を遂げている。1955年のレコード・ガイドが挙げることができたのは、現在入手可能な第1交響曲の録音1種、第2交響曲はゼロ、ヴァイオリン協奏曲1種、チェロ協奏曲2種、『エニグマ変奏曲』1種、『フォルスタッフ』1種、『ゲロンティアスの夢』はゼロだった。その時以来、全主要作品には複数の録音が行われてきた。1995年以降、例えば第1交響曲の録音は30種を超え、『ゲロンティアスの夢』も12種類以上ある[152]。演奏会でも同様に、無視されていた時期が終わり、エルガー作品は再び頻繁に取り上げられるようになった。エルガー協会のウェブサイト、演奏予定一覧内に、ヨーロッパ、北アメリカ、オーストラリアで組まれているエルガー作品の演奏日程がまとめられている[153]。

名誉、受賞、記念史跡

[編集]

エルガーは1904年にナイトに叙され、1911年にはメリット勲章を受章した。1920年にはベルギーの王冠勲章(Order of the Crown)の十字章を授けられている。1924年に国王の音楽師範に任ぜられると、翌年にはロイヤル・フィルハーモニック協会からゴールド・メダルを授与された。1928年にはロイヤル・ヴィクトリア勲章のナイト・コマンダーを贈られた。1900年から1931年にかけて、エルガーはケンブリッジ、ダラム、リーズ、オックスフォード、イェール、アバディーン、ウェスタン・ペンシルベニア、バーミンガム、ロンドンの各大学から名誉学位を授与されている。また、多数の国外のアカデミーのメンバーとなっており、そうしたものにはローマのサンタ・チェチーリア国立アカデミア、フィレンツェのAccademia del Reale Istituto Musicale、パリの芸術アカデミー、フランス学士院、アメリカ芸術アカデミーが挙げられる。1931年にはウスター、ブロードヒース准男爵となった[154]。1933年にはロイヤル・ヴィクトリア勲章のナイト・グランド・クロスの候補に挙がっている[155]。ケネディの言によれば、彼は貴族階級に「物怖じすることなく売り込んだ」が徒労に終わった[1]。

エルガーが生を受けたロウアー・ブロードヒースの邸宅は現在エルガー生誕地博物館となっており、彼の生涯と作品の展示が行われている。博物館の設立にあたっては1936年にエルガーの娘であるキャリスが協力しており、彼女は1970年に死去した際、遺言によりエルガーの書簡や書類のコレクションの多くを博物館に譲り渡した。また、キャリスはエルガーの手稿譜を音楽大学へと託した。『黒騎士』はトリニティ・ラバン音楽舞踏学院へ、『オラフ王の伝説からの情景』は王立音楽アカデミーへ、『ミュージック・メイカーズ』はバーミンガム大学へ、チェロ協奏曲は王立音楽大学へ、『神の国』はボドリアン図書館へ、そしてその他の原稿は大英図書館へ贈られた[156]。エルガー協会は1951年の創設で、エルガーと彼の作品を専門に扱っている。バーミンガム大学の特別収蔵品にはエルガー自筆の書簡が収められている[157]。

ウスターのハイ・ストリートには大聖堂を臨むようにエルガー像が建てられており、これはかつて彼の父の店があった場所からわずか数ヤードの地点に位置している。他にもローズ・ガラード制作の彫像が、マルヴァーン(Malvern)のチャーチ・ストリートの頂上から町を見下ろしている。2005年9月には、町に対する彼の音楽的、並びに他分野での貢献を記念し、ジェマ・ピアソン作の3つ目の彫像がヘレフォード大聖堂近くで除幕式を迎えた。これは自転車とたたずむエルガーをイメージしたものである。1999年から2007年初頭までの間、新しいスターリング・ポンド紙幣の20ポンド札にはエルガーの肖像が描かれていた。2007年はエルガー生誕150周年にあたったため、彼の肖像を他へと差し替えることには議論が巻き起こった。2007年からエルガー紙幣は姿を消していき、2010年6月30日に法定通貨ではなくなっている[158]。

イギリス国内にはエルガーにちなんで名付けられた通りが約65あり、6つはヘレフォードシャーとウスターシャーにある[159]。これらのうち11はエルガー・アヴェニューで、1つはマルヴァーン、他もエルガーが住んだヘレフォードのPlâs Gwynの家から近い場所に位置している。アメリカ合衆国、バージニア州のノース・スプリングフィールドにある通りと、オーストラリア、メルボルンのボックス・ヒル(Box Hill)にある幹線道も彼にちなんで命名されている。エルガーの栄誉を称えて3つの機関車が彼の名を冠しており[160]、いずれも現存している。一つ目はグレート・ウェスタン鉄道(GWR)のブルドッグ級機関車で、1906年5月に3704番として建造されて以来、1912年12月に3414番に変更、1914年7月に「A. H. Mills」と名付けられ、1932年8月から「Sir Edward Elgar」へと改称された。その後1938年10月に現役を引退している[161]。二つ目はやはりGWRのキャッスル級機関車で、1946年6月に7005番「Lamphey Castle」として建造[162]、1957年8月に「Sir Edward Elgar」へと改称して1964年9月に現役を退いた[163]。三つ目はイギリス国鉄の50形ディーゼル機関車(Class 50)であり、1968年3月にD407番として建造されると1970年代中頃に50007番へと変更、1978年4月に「Hercules」となる[164]。1984年2月25日、この機関車はロンドンのパディントン駅において、当時はバーミンガム市交響楽団の首席指揮者だったサイモン・ラトルによって正式に「Sir Edward Elgar」と命名された[165]。新しいネームプレートが、かつてのGWRを偲ばせる形で特別に掲げられている[159]。

エルガーはその生涯と音楽の両面で『ゲロンティアス』などの小説[98]、また複数の戯曲から影響を受けた。1993年公開のデイヴィッド・パウナルによる舞台作品『エルガーのロンド Elgar's Rondo』では、死んだアウグスト・イェーガーが幽霊となりエルガーの音楽的発展に助言を与える様が描かれている[166]。パウナルは『エルガーの3番 Elgar's Third』(1994年)と題したラジオ演劇も著している[167]。ラジオ演劇には他にもアリック・ロウ作の『ドラベッラ変奏曲 The Dorabella Variation』(2003年)がある[168]。デイヴィッド・ラドキンによるBBCテレビPlay for Todayの『Penda's Fen』(1974年)[169]は性と思春期、スパイ、スノッブ根性を扱った作品であるが、そこに背景としてエルガーの音楽、主として『ゲロンティアスの夢』が絡められている。あるシーンでは幽霊となったエルガーが現れ、他言しないようにと命じた上で幼少期の主人公に『エニグマ変奏曲』の秘密を囁く。ケイス・アルドリット作の小説『Elgar on the Journey to Hanley』(1979年)では、エルガーのドーラ・ペニー(後のパウエル夫人、『エニグマ変奏曲』では「ドラベッラ」として描かれている)に対する思慕が描写され、小説では2人が初めて出会った1890年代中頃からヴァイオリン協奏曲が生まれるまでが扱われ、最後にドーラに対するエルガーの愛情はアリス・ステュアート=ウォートリーに取って代わられる[170]。

おそらく、エルガーを描いた作品の中で最もよく知られるのはケン・ラッセル監督による1962年のBBCのテレビ用映画『Elgar』であろう。これはエルガーがまだ多分に時代遅れ扱いされていた時期に制作されている。この1時間程度の映画はエルガーが強硬主義で誇大主義の作曲家であるという見方に異を唱え、彼の性格と音楽の田園的で陰気な側面を喚起している[171]。

代表作品

[編集]

交響曲[編集]管弦楽曲[編集]

|

弦楽合奏曲[編集]

協奏曲[編集]

室内楽曲[編集]

器楽曲[編集]声楽曲[編集]

編曲[編集]

|

脚注

[編集]注釈

- ^ エドワードの兄弟は以下の通り。ヘンリー・ジョン(Henry John、愛称「ハリー」 "Harry"; 1848年? - 1864年)、ルーシー・アン(Lucy Ann、愛称「ルー」 "Loo"; 1852年生まれ)、スザンナ・マリー(Susannah Mary、愛称「ポリー」 "Pollie"; 1854年生まれ)、フレデリック・ジョゼフ(Frederick Joseph 、愛称「ジョー」 "Jo";1859年-1866年)、フランシス・トーマス(Francis Thomas、愛称「フランク」 "Frank"; 1861年生まれ)、ヘレン・アグネス(Helen Agnes、愛称「ドット」 "Dott"または"Dot"; 1864年生まれ)[3]。

- ^ 父のウィリアム・エルガーはいかなる教会の宗派にも懐疑的であった。彼は次のように書いている。「カトリック連中の馬鹿げた迷信とままごとのような無言劇、イングランド国教会の興ざめで形式ばった儀式、ウェスレー派の頑迷さとひどい偽善[4]。」

- ^ エルガー自身は後年、次のように語っている。「空気のように存在する音楽が我々を取り巻いており、世界が音楽に満たされていたので、欲するだけのものを簡単に手にすることができた[8]。」「木々が私の音楽を歌っているのだろうか、それとも私が彼らの音楽を歌い続けているのだろうか[9]。」

- ^ 現在は"Lyttleton"と綴られるが、引用した出典の全てにおいて"Littleton"と表記されている。ただし、近年の文献では"Lyttleton"としているものもある[10]。

- ^ ミュージカル・タイムズ紙掲載のプロフィールによれば、エルガーは「彼の人生を決定するこの時期に膨大な量を読破した(中略)こうして彼はフィリップ・シドニーの『アーケイディア』、リチャード・ベイカー(Richard Baker)の『Chronicles』、マイケル・ドレイトンの『Polyolbion』、そしてヴォルテールの著作に触れることになったのである[13]。」

- ^ ケネディー(ODNB)は『エニグマ変奏曲』の「ロマンツァ」(第13変奏)とヴァイオリン協奏曲を可能性のある候補として挙げている。前者には「****」との頭書きがあり、後者には名のない魂を秘めていると書き込まれている。

- ^ エルガーが1904年にナイトに叙された際、娘のキャリスはこう述べている。「父がナイトとなり、母のことを想うと嬉しいです。おわかりでしょう - これで母はもといた場所に戻れるのです[24]。」

- ^ 『愛の挨拶』はエルガーのベストセラー作品となったものの、彼は当初印税収入を得ることがなかった。彼がショット社(Schott)に著作権を2ギニーで売却していたからである。ショット社は後に彼に印税を支払う決定をしている。[1][2]

- ^ サリヴァンはエルガーにこう言った。「しかし、親愛なる君よ、私には何のことか全くわからないんだよ - 一体、どうして君は言いにきてくれなかったんだね。私は君のためにリハーサルをしたんだというのに[28]。」

- ^ 合唱祭に委嘱先としてコールリッジ=テイラーを推挙する中で、エルガーはこう述べている。「彼は若者の中でも遥かに群を抜いて利口な人物です[31]。」

- ^ エルガーが意図したのが音楽的な主題なのか、それとも友情などの非音楽的なより一般的な主題なのかわかっていない。この曲の音楽的主要主題に対して対位法的に奏され得るよく知られた楽曲を探し出そうとする多くの試みがなされており、対象は『オールド・ラング・サイン』からモーツァルトのプラハ交響曲にまで及ぶ[35]。

- ^ 例えば、エルガー協会のウェブサイトによると、この曲は2010年の4月と5月にニューオリンズ、ニューヨーク、バンクーバー、デンバー、モスクワ、ワシントンD.C.そしてクラクフの演奏会で取り上げられている。

- ^ シュトラウスとエルガーはエルガーの死まで親しく付き合い続け、シュトラウスは1934年に心のこもったエルガーの死亡特集記事を執筆した[41]。

- ^ 初演は前年のバーミンガム音楽祭で行われていた。

- ^ エルガーのもっぱらの標的はタイムズ紙の音楽評論家で、アーサー・サリヴァンの死亡記事でサリヴァンひいきにするあまりエルガーを邪険に扱ったフラー・メイトランドであった[60]。バーミンガムでの講義において、エルガーは言外にそのことをほのめかしつつ「音楽批評の胡散臭い側面(中略)その汚らわしく忘れがたいエピソードだ。」と発言している[61]。

- ^ これがきっかけとなり、アメリカの大学において卒業式に『威風堂々第1番』のトリオが演奏される慣習が始まった。

- ^ この時の上の娘は後のエリザベス2世であるヨーク公エリザベス王女である。

- ^ 演奏時間はミヒャエル・ギーレン指揮、南西ドイツ放送交響楽団演奏の録音(Hänssler Classic, CD93.030)による。エルガーはマーラーの作品を知らなかった[122]。

- ^ 2010年に発売された作曲者自身による電気録音での演奏時間は次の通り。交響曲第1番:46分28秒(Naxos Historical CD 8.111256)、交響曲第2番:48分30秒(Naxos Historical CD 8.111260)、ヴァイオリン協奏曲:49分57秒(Naxos Historical CD 8.110902)

- ^ ブラス・バンドのスコアリングはヘンリー・ギールによる。のちに作曲者が管弦楽曲に編曲する。またアイヴァー・アトキンスによってオルガン独奏用に編曲された稿はオルガン・ソナタ第2番ともいう。

- ^ 「マイナ」の表記も見られるがミーナの方が原音に近い。

- ^ その他にピアノ独奏、チェロとピアノ、小管弦楽などさまざまな稿あり。

- ^ 以前は作品41であったが変更された。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Kennedy, Michael (2004年). “"Elgar, Sir Edward William, baronet (1857?1934)". Oxford Dictionary of National Biography”. Oxford University Press. 2010年4月22日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約)

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x McVeagh, Diana. “"Elgar, Edward". Grove Music Online”. 2010年4月20日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約)

- ^ Moore (1984), p. 14

- ^ Quoted in Moore (1984), p. 6

- ^ a b c d e f g h "Edward Elgar", The Musical Times, 1 October 1900, pp. 641?48

- ^ Moore (1984), p. 11 and Kennedy (ODNB)

- ^ Reed, p. 1

- ^ In conversation in 1896, quoted by Buckley, p. 32

- ^ Beck, Frank. “"Elgar ? His Music: The Dream of Gerontius ? A Musical Analysis"”. The Elgar Society. 2010年6月6日閲覧。

- ^ “English Heritage”. 2014年5月4日閲覧。

- ^ a b Quoted by Kennedy (ODNB)

- ^ Reed, p. 11

- ^ "Edward Elgar", The Musical Times, 1 October 1900, pp. 641?48; and "Elgar, the man," The Observer, 25 February 1934, p. 19

- ^ Moore (1984), pp. 57 and 67

- ^ "Edward Elgar", The Manchester Guardian, 24 February 1934, p. 16

- ^ Young (1973), p. 47

- ^ a b c d Maine, Basil (1949年). “"Elgar, Sir Edward William", Oxford Dictionary of National Biography archive”. Oxford University Press. 2010年4月20日閲覧。 (

要購読契約).

要購読契約).

- ^ Moore (1984), pp. 96, 264, 348, 512, 574, and 811

- ^ 引用元 "Edward Elgar", The Musical Times, 1 October 1900, pp. 641-48

- ^ Kennedy (1987), p. 15.

- ^ "Some of Elgar's Friends", The Musical Times, April 1934, p. 319

- ^ Moore (1984), p. 587

- ^ Moore (1984), p. 134

- ^ Moore (1984), p. 440

- ^ Kennedy (1987), p. 115.

- ^ Anderson, Robert. “Elgar's Musical Style”. The Musical Times, December 1993, pp. 689-90 and 692. 201010-23閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約)

- ^ a b Reed, p. 23

- ^ Reed, p. 24

- ^ Reed, p. 25

- ^ The Musical Times, obituary of Elgar, April 1934, pp. 314–18

- ^ Duchen, . Duchen, Jessica. “"Edward Elgar: A maestro you can bank on", The Independent, 16 March 2007”. 2014年5月17日閲覧。 [リンク切れ]

- ^ Kennedy (1987), p. 50.

- ^ Kennedy (1987), p. 55.

- ^ McVeagh (1987), p. 51; Hughes, p. 72

- ^ Whitney, Craig R.. “"New Answer to a Riddle Wrapped in Elgar's 'Enigma' Variations", The New York Times, 7 November 1991”. 2014年5月17日閲覧。; Portnoy, Marshall A.. “"The Answer to Elgar's 'Enigma'", The Musical Quarterly, Vol. 71, No. 2 (1985), pp. 205–10”. 2010年10月4日閲覧。 (

要購読契約); Westrup, Jack. “"Elgar's Enigma", Proceedings of the Royal Musical Association, 86th Session (1959–1960), pp. 79–97”. 2010年10月4日閲覧。 (

要購読契約); Westrup, Jack. “"Elgar's Enigma", Proceedings of the Royal Musical Association, 86th Session (1959–1960), pp. 79–97”. 2010年10月4日閲覧。 ( 要購読契約)

要購読契約)

- ^ Atkins, Ivor, "Elgar's 'Enigma' Variations", The Musical Times, April 1934, pp. 328–30

- ^ Reed, p. 59

- ^ Reed, p. 60

- ^ "The German Press on Dr. Elgar's 'Dream of Gerontius' ", The Musical Times, 1 February 1902, p. 100

- ^ a b Reed, p. 61

- ^ a b c d Sibelius, Jean, Igor Stravinsky, Richard Strauss and Arthur Nikisch, "Tribute and Commentary", The Musical Times, April 1934, p. 322.

- ^ "First Performances in Foreign Countries", The Musical Times, April 1934, p. 318

- ^ Grogan, Christopher, "Elgar, Newman and 'The Dream of Gerontius'", Music & Letters, Vol. 77, No. 4 (November 1996), pp. 629–32

- ^ Lewis, Geraint, "A Cathedral in Sound", Gramophone, September 2008, p. 50. Accessed 1 June 2010.

- ^ Kennedy (1970), pp. 38–39

- ^ “Last Night of the Proms set to reach largest ever global audience, BBC website” (2009年9月7日). 2010年11月5日閲覧。

- ^ Kennedy, Michael, Liner note (orig. 1977) to EMI CD CDM 5-66323-2

- ^ Wood, p. 154

- ^ Moore (1984), pp. 364–67

- ^ “Why Americans graduate to Elgar”. The Elgar Society. 2010年6月5日閲覧。

- ^ Hoffman, Miles. “Pomp and Circumstance: Familiar Standard Marches Ahead of Competitors"”. NPR Music. 2010年10月25日閲覧。

- ^ a b "Concerts", The Times, 15 March 1904, p. 8

- ^ "The Elgar Festival", The Times, 16 March 1904, p. 12

- ^ "The Elgar Festival", The Times, 17 March 1904, p. 8

- ^ "Birthday Honours", The Times, 24 June 1904, p. 12

- ^ “Elgar Court, once known as Plas Gwyn, Geograph”. 201010-29閲覧。

- ^ Moore (1984), p. 446

- ^ Reed, p. 92

- ^ Reed, p. 89

- ^ Fuller Maitland, J. A., "Sir Arthur Sullivan", Cornhill Magazine, March 1901, p. 300–09

- ^ Young (1971), p. 264

- ^ Reed, p. 97

- ^ Kennedy (1987), p. 144.

- ^ Anderson, pp. 115–16

- ^ Kennedy (1987), p. 29

- ^ Reed, p. 96

- ^ "Elgar's Symphony", The Musical Times, 1 February 1909, p. 102

- ^ Reed, p. 102

- ^ a b Reed, p. 103

- ^ a b Reed, p. 105

- ^ a b c Mason, Daniel Gregory, "A Study of Elgar", The Musical Quarterly, April 1917, pp. 288–303

- ^ “Supplement”. The London Gazette, no. 2769, p. 4448, (1911年6月19日). 2010年10月27日閲覧。

- ^ Kennedy (1971), p. 82

- ^ Scholes, Percy A., "Elgar's 'Falstaff' Reconsidered", The Musical Times, 1 August 1929, p. 696

- ^ Reed, p. 115.

- ^ Reed, pp. 115 and 118

- ^ Reed, pp. 115–16

- ^ Reed, pp. 117–18

- ^ Reed, p. 121

- ^ HMV discs 02734-7. See Rust, p. 45

- ^ Oliver, Michael, Review, Gramophone, June 1986, p. 73

- ^ "Sir E. Elgar's Violin Sonata", The Times, 22 March 1919, p. 9

- ^ "Elgar's New Chamber Music", The Manchester Guardian, 22 May 1919, p. 10

- ^ Lloyd-Webber, Julian (2007年5月17日). “How I fell in love with E E's darling”. The Daily Telegraph. 2014年5月25日閲覧。

- ^ Newman, Ernest, "Music of the Week", The Observer, 2 November 1919

- ^ a b Reed, p. 131

- ^ "Elgar's Cello Concerto", The Observer, 16 January 1921, p. 15

- ^ Reed, p. 130

- ^ Reed, p. 13

- ^ Moore (1984), pp. 750–51

- ^ ピアノ稿が先んじて完成された。オーケストラ版はエルガーによって着手されたものの未完成だったことから、知人等の手によって完成された。

- ^ Moore (1984), p. 17

- ^ "Plas Gwyn, Hereford", Classic FM. Accessed 25 October 2010.

- ^ Alleyne, Richard, "Sir Edward Elgar wrote football chant along with his classical music", The Daily Telegraph, 26 September 2010

- ^ "Malcolm Sargent", BBC LP RE10 1967 (includes recording of Sargent talking about Elgar)

- ^ “Yehudi Menuhin”. BBC Four. 2010年5月1日閲覧。

- ^ Moore (1984), p. 323

- ^ a b Service, Tom (2010年3月25日). “Beyond the Malverns: Elgar in the Amazon”. guardian.co.uk. 2010年5月5日閲覧。

- ^ Reed, p. 134

- ^ Reed, pp. 207–09

- ^ "No. 32935". The London Gazette (英語). 13 May 1924. p. 3841.

- ^ a b c d Philip, Robert, "The recordings of Edward Elgar (1857–1934): Authenticity and Performance Practice", Early Music, November 1984, pp. 481–89

- ^ "Elgar Edition", Gramophone, June 1992; February 1993; and August 1993

- ^ 映像 - YouTube. Accessed 11 July 2017

- ^ “Green plaques, City of Westminster”. 2014年3月15日閲覧。

- ^ Reed, p. 142

- ^ Moore (1979), pp. 42–47, 56–59, 96–98

- ^ Aldous, p. 124

- ^ Reed, p. 145

- ^ a b Payne, Anthony (1998), Liner notes to NMC compact disc D053

- ^ “The Spanish Lady”. The Elgar Society. 2010年6月2日閲覧。

- ^ Moore (1984), p. 818

- ^ a b Kennedy (1970), p. 10

- ^ Kennedy (1970), p. 8

- ^ a b c Cox, pp. 15–16

- ^ “Antony Payne on Elgar's Symphony No 3”. BBC News (1998年2月13日). 2010年4月22日閲覧。

- ^ a b c Reed, p. 149

- ^ Reed, pp. 148–50

- ^ Kennedy (1970), p. 30

- ^ Kennedy (1970), p. 32

- ^ Kennedy (1970), p. 42

- ^ Kennedy (1970), p. 52

- ^ Kennedy (1970), p. 43

- ^ Kennedy (1970), p. 45

- ^ Kennedy (1970), p. 50

- ^ Tovey, Donald F., "Elgar, Master of Music", Music and Letters, January 1935, p. 1

- ^ Kennedy (1970), p. 35

- ^ Reed, p. 151.

- ^ Reed, p. 113

- ^ Burn, Andrew. “Notes to Naxos recording of The Music Makers (CD 8.557710)”. 2014年6月21日閲覧。

- ^ Reed, p. 58

- ^ Reed, p. 150

- ^ McVeagh (2007), p. 78

- ^ Cowan, Rob, Review, Gramophone, March 2000, p. 61

- ^ Clements, Andrew (2006年8月4日). “BBCSO/Davis”. The Guardian. 2010年10月27日閲覧。

- ^ Greenfield, Edward, "Session report – New from Elgar", Gramophone, March 2005, p. 16

- ^ "Music – The Elgar Symphony", The Observer, 13 December 1908, p. 9

- ^ Kennedy, Michael, "Holst", Gramophone, December 1990, p. 82

- ^ a b Sackville-West, pp. 253–57

- ^ a b Howes, pp. 165–67

- ^ Hale, Alfred M., "The Elgar Protest", The Musical Times, April 1931, p. 350; King, C. W. and Kaikhosru Sorabji, "The Elgar Protest", The Musical Times, May 1931, pp. 443–44; Lorenz, Robert, John Levy and John F. Porte, "The Elgar Protest", The Musical Times, June 1931, pp. 542–43; Veritas, "Mr. Maine and Elgar", The Musical Times, March 1932, p. 259; Maine, Basil, "Mr. Maine and Elgar", The Musical Times, April 1932, p. 354; and Veritas, "Mr. Maine and Elgar", The Musical Times, May 1932, p. 450

- ^ "Pre-war Symphonies", The Times, 1 February 1930, p. 10

- ^ Reed, p. 180; Kennedy (ODNB), McVeagh (Grove), Sackville-West, p. 254; また、1957年に開催された生誕100周年の記念シンポジウムに出席した様々な作曲家、学者、演奏家らがそう述べている。ヴォーン・ウィリアムズ、ジョン・アイアランド、ジュリアス・ハリソン、アーサー・ブリス、ハーバート・ハウエルズ、ゴードン・ジェイコブ、ジャック・ウェストラップ、エドマンド・ラッブラ、スチュアート・ウィルソン、パトリック・ハドリー、ハーバート・サムシオン、フランク・ハウズ、エリック・ブロム、ジョージ・ダイソン、トーマス・アームストロング、W.グレーンハウス・アルト、エドリック・カンデル、アーネスト・ブロック、R.J.F.ハウギル、モーリス・ジョンストン、エリック・ウォーらである。 "Elgar Today", The Musical Times, June 1957, pp. 302–06.

- ^ a b Sackville-West, Mc Veagh (Grove), Kennedy (ODNB), Reed (「おそらく同種のイングランドの音楽の中で最高傑作」, p. 61), and Vaughan Williams, Ralph, and others, "Elgar Today", The Musical Times, June 1957, pp. 302–06.

- ^ Sackville West, p. 254

- ^ "Elgar", Music and Letters, April 1934, p. 109

- ^ Kennedy (1970), p. 35; and Reed, p. 151.

- ^ a b Vaughan Williams, Ralph, and others, "Elgar Today",The Musical Times, June 1957, pp. 302–06

- ^ Fiske, Roger, "Elgar, Symphony No. 2 in E flat major, Op. 63", The Gramophone, July 1957, p. 9

- ^ Warrack, John, "Three English Masters", Gramophone, March 1984, p. 21

- ^ Kennedy (1970), p. 56

- ^ Farach-Colton, Andrew, "Vision of the Hereafter," Gramophone, February 2003, p. 39

- ^ “An Elgar Musical Diary”. The Elgar Society. 2010年6月5日閲覧。

- ^ "No. 33729". The London Gazette (英語). 26 June 1931. p. 4152.

- ^ "No. 33946". The London Gazette (英語). 2 June 1933. p. 3805.; and “Elgar, Sir Edward, Who Was Who, A & C Black, 1920–2008, online edition”. Oxford University Press (2007年12月). 2010年6月3日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約)

- ^ The Musical Times, December 1970, p. 1211

- ^ “Library Services, University of Birmingham”. 2010年4月22日閲覧。

- ^ Adams, Stephen (2010年6月29日). “£20 Elgar note withdrawal 'a national disgrace'”. The Daily Telegraph. 2014年6月22日閲覧。

- ^ a b Sinclair, Max. “Elgar and the Bridge”. BBC Hereford and Worcester. 2010年6月2日閲覧。

- ^ Davies 1993, p. P99

- ^ le Fleming 1954, pp. G26, G27

- ^ le Fleming 1953, p. H18

- ^ Sterndale et al. 1974, pp. M94, M101

- ^ Marsden 1984, pp. 50–51

- ^ "The Times Diary", The Times, 21 February 1984, p. 12

- ^ Morrison, Richard, "Making notes of horror in the air", The Times, 20 October 1993

- ^ Kay, Jackie, "Radio:Where the dead have been", The Guardian, 13 March 1994

- ^ Billen, Stephanie, "OTV: Radio", The Observer, 22 June 2003

- ^ “Vertigo Magazine – Penda's Fen”. 2010年11月18日閲覧。; and “Penda's Fen (BBC Birmingham, 1973)”. 2010年11月18日閲覧。

- ^ Banfield, Stephen (1979年10月). “Fictional Elgar, p. 830”. The Musical Times. 2014年6月22日閲覧。 (

要購読契約)

要購読契約)

- ^ Riley, Matthew, "Rustling Reeds and Lofty Pines: Elgar and the Music of Nature", 19th-Century Music, Volume 26, No. 2 (Autumn, 2002), pp. 155–77

参考文献

[編集]- Aldous, Richard (2001). Tunes of glory: the life of Malcolm Sargent. London: Hutchinson. ISBN 0-09-180131-1

- Anderson, Robert (1990). Elgar in Manuscript. London: British Library. ISBN 0-7123-0203-4

- Buckley, R. J. (1905). Sir Edward Elgar. London: John Lane The Bodley Head. OCLC 558906223

- Cox, David (1967). “Edward Elgar”. In Simpson, Robert (ed.). The Symphony: Elgar to the Present Day. Harmondsworth: Pelican Books. OCLC 221594461

- Davies, Ken (April 1993). The Locomotives of the Great Western Railway, part fourteen: Names and their Origins - Railmotor Services - War Service - The Complete Preservation Story. Lincoln: RCTS. ISBN 0-901115-75-4

- Howes, Frank (1971). “Edward Elgar”. In Hughes, Gervase, Van Thal, Herbert (eds.). The Music Lover's Companion. London: Eyre and Spottiswoode. OCLC 481972079

- Hughes, Gervase (1960). The Music of Arthur Sullivan. London: Macmillan. OCLC 16739230

- Kennedy, Michael (1987). Adrian Boult. London: Hamish Hamilton. ISBN 0-333-48752-4

- Kennedy, Michael (1971). Barbirolli – Conductor Laureate. London: MacGibbon and Kee. ISBN 0-261-63336-8

- Kennedy, Michael (1970). Elgar: Orchestral Music. London: BBC. OCLC 252020259

- Kennedy, Michael (1987). Portrait of Elgar (third ed.). Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-284017-7

- le Fleming, H.M. (October 1954). White, D.E.. ed. The Locomotives of the Great Western Railway, part seven: Dean's Larger Tender Engines. Kenilworth: RCTS. ISBN 0-901115-18-5

- le Fleming, H.M. (1953). White, D.E.. ed. The Locomotives of the Great Western Railway, part eight: Modern Passenger Classes (1st ed.). Kenilworth: RCTS. ISBN 0-901115-19-3

- McVeagh, Diana M. (2007). Elgar the Music Maker. London: Boydell Press. ISBN 978-1-84383-295-9

- Marsden, Colin J. (November 1984). BR Locomotive Numbering. Shepperton: Ian Allan. ISBN 0-7110-1445-0. EX/1184

- Moore, Jerrold N. (1979). Music and Friends: Letters to Adrian Boult. London: Hamish Hamilton. ISBN 0-241-10178-6

- Moore, Jerrold N. (1984). Edward Elgar: a Creative Life. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-315447-1

- Reed, W.H. (1946). Elgar. London: Dent. OCLC 8858707

- Rust, Brian (ed.) (1975). Gramophone Records of the First World War – An HMV Catalogue 1914–18. Newton Abbot: David and Charles. ISBN 0-7153-6842-7

- Sackville-West, Edward; Shawe-Taylor, Desmond (1955). The Record Guide. London: Collins. OCLC 474839729

- Sterndale, A.C.; Parker, L.T.; Smith, C.; Reed, P.J.T.; Tabor, F.J.; Davies, F.K.; Allcock, N.J.; Lucking, J.H. (May 1974). White, D.E.. ed. The Locomotives of the Great Western Railway, part twelve: A Chronological and Statistical Survey. Kenilworth: RCTS

- Wood, Henry (1938). My Life of Music. London: Victor Gollancz. OCLC 2600343

- Young, Percy M. (1973). Elgar O.M.: a study of a musician. London: Collins. OCLC 869820

- Young, Percy M. (1971). Sir Arthur Sullivan. London: J. M. Dent & Sons Ltd. ISBN 0-460-03934-2

関連文献

[編集]- 磯田健一郎著『ポスト・マーラーのシンフォニストたち エルガー、シベリウスから現代まで』音楽之友社、1996年10月、ISBN 4276351316

- マイケル・トレンド著『イギリス音楽の復興 音の詩人たち、エルガーからブリテンへ』旺史社、2003年7月、ISBN 4871190781

- 原著: Michael Trend, The Music Makers : The English Musical Renaissance from Elgar to Britten, Schirmer Books Published, October 1985, ISBN 0028730909

- Adams, Byron (2000). “The "Dark Saying" of the Enigma: Homoeroticism and the Elgarian Paradox”. 19th-Century Music 23 (3).

- Adams, Byron (ed.) (2007). Edward Elgar and His World. Princeton and Oxford: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13445-1

- Alldritt, Keith. Elgar and the Journey to Hanley – a novel. ISBN 0-233-97064-9

- Burley, Rosa; Carruthers, Frank C. (1972). Edward Elgar: the record of a friendship. London: Barrie & Jenkins Ltd.. ISBN 0-214-65410-9

- Grimley, Daniel and Julian Rushton (eds.) (2004). The Cambridge Companion to Elgar. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-82623-3

- Harper-Scott, J. P. E. (2006). Edward Elgar, Modernist. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-86200-0

- Harper-Scott, J. P. E. (2007). Elgar: an Extraordinary Life. London: Associated Board of the Royal Schools of Music. ISBN 1-86096-770-1

- Harper-Scott, J. P. E. and Rushton, Julian (eds.) (2007). Elgar Studies. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-86199-3

- Jacobs, Arthur (August 1949). “Elgar's Solo Songs”. The Musical Times (Musical Times Publications Ltd.) 90 (1278): 267–269. JSTOR 933694.

- McGuire, Charles Edward (2008). “Edward Elgar: "Modern" or "Modernist?" Construction of an Aesthetic Identity in the British Press, 1895–1934”. The Musical Quarterly 91 (1–2).

- McGuire, Charles Edward (2000). “Elgar, Judas, and the Theology of Betrayal”. 19th-Century Music 23 (3).

- McGuire, Charles Edward (2002). Elgar's Oratorios: The Creation of an Epic Narrative. Aldershot: Ashgate Press. ISBN 0-7546-0271-0

- Moore, Jerrold N. (1972). Elgar: A Life in Photographs. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-315425-0

- Moore, Jerrold N. (2004). Elgar: Child of Dreams. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-22337-0

- Mundy, Simon (1980). Elgar: His life and times. Tunbridge Wells: Modas Books. ISBN 0-85936-120-9

- Payne, Anthony (1999). Elgar's Third Symphony: The Story of the Reconstruction. London: Faber & Faber. ISBN 0-57119-538-5

- Reed, W.H. (1989). Elgar as I knew him. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-282257-8

- Thomson, Aidan (2005). “Elgar and Chivalry”. 19th-Century Music 28 (3).

- Ward, Yvonne M. (2002). “Edward Elgar, A.C. Benson and the creation of Land of Hope and Glory”. The Court Historian 7 (1). OCLC 43272438.

- Young, Percy M. (1978). Alice Elgar: enigma of a Victorian lady. London: Dobson. ISBN 0-234-77482-7

外部リンク

[編集]- Edward Elgar(The Elgar Societyのページ)

- 愛の音楽家エドワード・エルガー

- エドワード・エルガー/希望と栄光の国

- エドワード・エルガー - Curlie

- The Elgar Foundation and Birthplace Museum, official site.

- Elgar in Hereford, official site.

- "Elgar, Sir Edward William" at The National Archives

- "Sir Edward Elgar, Bt." at National Portrait Gallery

- "The Growing Significance of Elgar", lecture by Simon Mundy, Gresham College, 29 June 2007

- エドワード・エルガーの楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- エドワード・エルガー作曲の楽譜 - Choral Public Domain Library (ChoralWiki)

- Works by or about Edward Elgar at Internet Archive and Google Books (scanned books original editions color illustrated)

- エドワード・エルガー - Find a Grave

- エドワード・エルガー - オールミュージック

- エドワード・エルガー - ピティナ・ピアノ曲事典

ウェブ上の音源

[編集]- The Classical Music Archive: ELGAR, Sir Edward(1857-1934)

| 宮廷職 | ||

|---|---|---|

| 先代 サー・ウォルター・パラット |

国王の音楽師範 1924年–1934年 |

次代 サー・ウォルフォード・デイヴィス |