ウィリアム1世 (イングランド王)

| ウィリアム征服王 William the Conqueror | |

|---|---|

ヘイスティングスでの決戦の最中に兜を脱ぎ味方を鼓舞して周るウィリアム征服王の様子 (バイユーのタペストリーより。) 戦闘中、ノルマン軍中にウィリアムが討たれたという噂が流れ軍が動揺した際、ウィリアムは兜を取って自身の健在さを自軍に示すことで動揺をおさえたという。 | |

| 戴冠式 | 1066年12月25日 |

| 先代 | |

| 次代 | ウィリアム赤顔王 |

| 先代 | ロベール1世 |

| 次代 | ロベール短袴公 |

| 出生 |

1028年ごろ[1] ノルマンディー公国 ファレーズ |

| 死亡 |

1087年9月9日 ノルマンディー公国 ルーアン |

| 埋葬 | セント・エティエンヌ大修道院 |

| 王室 | ノルマンディー家 |

| 父親 | ロベール華麗公 |

| 母親 | アルレット・ド・ファレーズ |

| 配偶者 | マティルダ・オブ・フランダース |

|

子女 | |

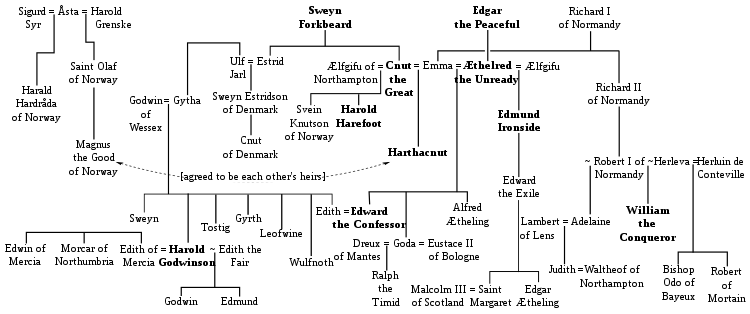

ウィリアム征服王(英語:William the Counqueror[注釈 1](またの名をウィリアム庶子王(英語:William the Bastard)とも[2][注釈 2])、1028年ごろ - 1087年9月9日)とは、初代ノルマン人イングランド王(在位:1066年12月25日 - 1087年9月9日)並びにノルマンディー公(在位:1035年7月3日 - 1087年9月9日)である。初代ノルマンディー公ロロの末裔として、ウィリアムはギヨーム2世[注釈 3]としてノルマンディー公を1035年に継承し[3]、長きにわたる抗争の末、ギヨームはノルマンディー支配を確実なものとした。1066年にはウェセックス家イングランド王エドワード懺悔王の死を受け、ギヨーム2世はイングランドに侵攻を開始。ヘイスティングズの戦いでイングランド王ハロルド・ゴドウィンソンを打ち破り、イングランド王国を手中に納めることに成功した。しかし晩年は、イングランド並びに大陸領での紛争や彼の長男ロベールとの不和に悩まされることとなった。

ギヨーム(以降、イングランド王即位以前のウィリアム征服王をギヨームと呼ぶこととする。)はノルマンディー公ロベール華麗公とアルレット・ド・ファレーズとの間に庶子として誕生した。ギヨームの非嫡出子という立場に加えて彼が幼くして公爵位を継承したことにより、ギヨームは多くの困難を抱えた上に、公爵就任後1年の間ノルマンディーは無政府状態に陥ることとなった。ギヨームが成人するまでの間、ノルマンディー諸侯はギヨーム公を手中に納めんとするとともに、各々の目的を果たすべくお互い争い続けた。1047年、ギヨーム公は反乱を鎮圧し、続けて公国全土に権威を広げんと試みたが、この試みは1060年代まで続けられることとなった。1050年代には、ギヨーム公はフランドル伯ボードゥアン5世の娘マティルダと結婚することで、フランドル伯国という強力な同盟者を得た。また、マティルダとの結婚以前にギヨームは自身の支持者をノルマンディーの教会の司教・司祭に任命できるほどにまで権威を回復していた。このように、ギヨームは徐々に権力を自身に集中させることに成功し、結果として公国領土の拡大に繋がり、1062年までには隣国のメーヌを制圧した。

1050年代から1060年代初頭にかけて、ギヨームはイングランド王位後継者の一人として名を挙げていた。当時のイングランド王エドワード懺悔王(ギヨームの従兄弟でもある)に子供がいなかったためである。しかし潜在的に後継者として目されていた有力諸侯はほかにもおり、その一人がハロルド・ゴドウィンソンであったが、エドワード懺悔王が臨終の際に彼を後継者として指名したため、ハロルドとギヨームの対立は明確なものとなった。ギヨームは「ハロルドはかつてギヨームのイングランド王位継承を承認し、国王就任後のギヨームに対する支援を約束していた」として自身の王位継承の正当性を主張し、艦隊を建造してイングランドへの侵攻、いわゆるノルマンコンクエストを計画した。結果、1066年9月14日の決戦でハロルド・ゴドウィンソン率いるイングランド軍を撃破しハロルド・ゴドウィンソン自身を討ち死にに追い込んだことで、ギヨームはイングランド征服を完遂した。1066年のクリスマスにギヨームとマティルダは戴冠式をロンドンのウエストミンスター寺院で挙行し、ウィリアム1世(ウィリアムはギヨームの英語読み)としてイングランド王に就任した。ウィリアム王はイングランドの統治に関わる手配を済ませ、1067年初頭にノルマンディーに帰国した。その後、イングランドでは反乱が乱発したが、ウィリアム王は1075年までにイングランド支配を安定化させ、その後の治世の大半の期間を大陸領での活動に費やすことが可能となった。

ウィリアム王の治世末期は大陸領での問題や彼の息子ロベールとのいざこざ、そしてデーン人による侵略に悩まされた。1086年、ウィリアム王はドゥームズデイ・ブック(コンクエスト以前と以降のイングランドにおける土地保有者に関する調査)の編纂を命じた。1087年9月、ウィリアム王は北フランスに対する軍事遠征の最中に崩御し、カーンに埋葬された。イングランドにおけるウィリアム王の治世は、城塞群の建設・ノルマン諸侯のイングランド入植事業・イングランド人聖職者の組織構成の変更などで特色付けられている。ウィリアム王はイングランド・ノルマンディーを別々に統治する方向性で政策を進めた。ウィリアム王の死後、イングランドは次男ウィリアム・ノルマンディーは長男ロベールに継承された。

背景

[編集]現在ノルマンディーと呼ばれている地域でノース人の襲撃が始まったのは8世紀後半であった。それに続いてスカンディナヴィア人による入植活動が始まり、911年には著名なヴァイキング首長ロロが西フランクの国王シャルル単純王の許可のもとで、ルーアン地域を獲得し定住を開始した。ルーアン近郊の地域はのちのノルマンディー公国の中核となった[4]。その後、ヴァイキングによるイングランド襲撃活動が再活発化した10世紀ごろにはノルマンディーは彼らの活動の拠点となり、イングランドとノルマンディーの関係悪化につながった[5]。両国間の関係改善を試みたイングランドの国王エゼルレッド無策王は、1002年に当時のノルマンディー公リシャール2世の妹エマを後妻として娶り、両国の間に婚姻関係を結んだ[6]。

デーン人による襲撃がその後も絶えず続き、遂にはデーン人の王であるスヴェン双叉髭王が直々にイングランド侵攻を開始したことで、エゼルレッド王はリシャール公に支援を求め、家族と共にノルマンディーに亡命することとなった。スヴェン王が1014年に亡くなったことで、エゼルレッド王はノルマンディーからイングランドへの帰還を果たしたが、スヴェンの息子クヌートがエゼルレッド王と対立することとなった。しかし1016年、エゼルレッド王が突然亡くなったことで、イングランド王位はクヌートの手に渡り、エゼルレッド王の息子:エドワード王子・アルフレッド王子はノルマンディーへの亡命を強いられ、エゼルレッド王の後妻エマはクヌート大王に嫁いだ[7]。

1035年にクヌート大王が亡くなりと、イングランド王位はクヌート大王と一人目の王妃との間の息子ハロルド兎足王に継承され、デンマーク王位はエマとの息子ハーデクヌーズに継承された。が、イングランドは非常に不安定な状況にあった。1036年にはアルフレッド王子がイングランドに舞い戻り母と再開するとともに、イングランド王位を巡り兎足王と対峙した。しかしアルフレッド王子はその後殺害された。この殺人の罪は当時の有力貴族ウェセックス伯ゴドウィンにあるという説や、兎足王の差し金であったという説が存在する。エマはその後フランドル伯国に落ち延び、1040年に兎足王が死んでハーデクヌーズがイングランド王位を継承するまで当地で亡命生活を続けた。そして1042年7月にハーデクヌーズが亡くなると、王位はエドワードに引き継がれた[8][注釈 4]。

若年期

[編集]

1027年/1028年、ギヨームはファレーズで誕生した[1][9][注釈 5]。ギヨームはロベール1世華麗公の唯一の息子で、かつロベール1世はリシャール2世の息子であった[注釈 6]。ギヨームの母アルレット・ド・ファレーズはフュルベール・ド・ファレーズという名のかつて皮なめし工・もしくは防腐処理者であった者の娘であった[10]。アルレットは公爵家の雇われ人であった可能性もあるが、ロベール1世とは結婚していなかった[2]。アルレットはその後、エリュルアン・ド・コントヴィルと結婚し、彼らの間に2人の息子:オド・ロベール、そして氏名不詳の娘が後に誕生した[注釈 7]。アルレットの兄弟の1人ゴーティエは、幼いギヨームを守った[10][注釈 8]。ロベール1世には他の妾との間に娘アデライードもいた[13]。

ギヨームの父ロベール1世は彼の兄リシャール3世の後を継ぎ、1027年8月6日にノルマンディー公を継承した[1]。ロベール・リシャール兄弟は公爵位の継承をめぐってかねてより対立しており、リシャール公の死は突然の出来事であった。歴史家の中にはロベールが兄リシャールを殺害したとして攻め立てる者もいたが、もっともらしい話ではあるものの今となっては証明するすべはない[14]。当時のノルマンディー公国は、諸侯らが教会を略奪して回り、ブルターニュ公アラン3世が公国に侵攻するなど混乱した状態が広がっていた。1031年までに、ロベール1世は公国内の諸侯を取りまとめることに成功し、これらの諸侯の多くはギヨームの生涯において重要な役目を果たすこととなる[15]。この中の1人、ルーアン大司教ロベール2世はギヨームが公爵位を継いだ後も、ノルマンディーにて亡命生活を続けていたウェセックス王族エドワード(のちのエドワード懺悔王)・アルフレッドに対する支援政策を継続した[2]。

父ロベールはかつて、クヌート大王の娘と一時的に婚約していた可能性も考えられているが、結局結婚することはなかった。もしロベールが嫡出子を儲けていた場合、ギヨームは公爵位を継承できていたかどうかは明らかではない。しかし、以前のノルマンディー公たちはみな非嫡出子であり、ギヨームが公国内での勅許状に父ロベール公と共に名を連ねていることから、最も有力なノルマンディー公位継承者として目されていた可能性は高い。1034年、ロベール公はエルサレムへの巡礼を取り決めた。彼の家臣の中には巡礼を取りやめるよう翻意を促したが、ロベール公は1035年1月に評議会を招集し、エルサレムに出発する前に、ノルマンディーの諸侯たちを集めて息子のギヨームに対して公爵位継承者としての忠誠を誓わせた[2][16]。ロベール公はエルサレムからノルマンディーに帰国する道中で、同年7月にニカイアで亡くなった[16]。

ノルマンディー公

[編集]困難期

[編集]

ギヨームは自身の非嫡出子としての出自や公爵位を幼くして継承したことを含み、ギヨームは公爵になる際に多くの困難を抱えていた[17][18][注釈 9]。そんなギヨームは大叔父のルーアン大司教ロベール2世やフランス王アンリ1世の支援の下で父ロベールから公爵を継承できた[21]。また、1036年にノルマンディー滞在中の亡命ウェセックス王族たちに対する支援政策からは新公爵の後見人たちがそれまでの政策の継続を試みたことがうかがえるが[2]、1037年5月にギヨームの支援者の1人ルーアン大司教が亡くなったことで、ノルマンディーは一気に混乱へ突き進んだ[21]。

公国内の混乱は1047年まで続き[22]、権力掌握を目論むノルマンディー諸侯たちは何よりも幼いギヨーム公を抱え込むべく奔走した。最初にギヨーム公を手中に納めたのはブルターニュ公アラン3世であったがアラン公自身が1039年後半/1040年9月に亡くなり、続いて父ロベール公の頃からの支援者でギヨームの後見人であったブリオンヌ伯ジルベールがギヨーム公を保護下に置いた。しかしその数か月後にジルベール伯は殺害され、もう一人の後見人Turchetilもまた、ジルベールと同時期に殺害された[23]。また残された他の後見人オスベール・ド・クレポン(en:Osbern the Steward)に至っては、ギヨーム公の就寝中に公爵の寝室で殺害されたとされる。また、ギヨーム公の母方の叔父ゴーティエは時折幼きギヨーム公を農民の家に隠れさせる必要に迫られることもあったと伝わる[24]が、この話は当時の年代記編者オルデリック・ヴィターリスの誇張を含むともされる。また、歴史家Eleanor Searleは、ギヨーム公はウィリアム・フィッツ・オズバーン・ロジェ・ド・ボーモン・ロジャー・ド・モントゴメリーの3人の従兄弟によって養育されたと推測している[25]。多くのノルマンディー諸侯はギヨーム公が幼いことを理由に個人的な戦争や抗争に専念していたものの、先述の諸侯たちは依然として公爵による公国統治を支持し、教会勢力もギヨームを支持した[26]。

フランス王アンリ1世は幼きギヨーム公の支援を継続したが[27]、1046年にはギー・ド・ブルゴーニュがコタンタン半島・ベッサンの領主たちの支援を得て下ノルマンディー地域で反乱を起こした。伝説的な要素を含む逸話によれば、ヴァローニュにて反乱軍はギヨーム公の身柄の拘束を試みたものの、ギヨーム公は夜陰に紛れて逃げ出し、フランス王のもとに身を寄せたと伝わる[28]。1047年初期頃にアンリ1世・ギヨーム公はノルマンディーに進軍し、ヴァレ=デュヌの戦い(en:Battle of Val-ès-Dunes)で反乱軍を撃破したと伝わるが、戦闘の詳細については不明な点が多い[29]。11世紀の司祭ギヨーム・ド・ポアティエによれば、この戦いは主にギヨーム公の活躍によってもたらされた勝利であると主張しているが、それ以前に記された文献にはフランス王の統率力並びにその戦士たちも重要な役割を果たしたと記されている[2]。戦後、ギヨーム公は公国におけるノルマンディー公としての権力を掌握し、戦闘から間もなくして神の名の下での休戦を公国中に布告し、戦闘が許される日を制限することで戦役や暴力行為の制御を試みた[30]。ヴァル=デュヌでの勝利がギヨーム公の公国制圧の転機とはなったものの、ノルマンディー諸侯を完全に掌握しきったわけではなかった。1047年以降1054年までの期間は依然として混乱が続き、それから1060年までは比較的小規模な混乱が続いた[31]。

権力の掌握

[編集]ギヨーム公は続く攻略目標をあのギー・ド・ブルターニュに定めた。ギーはヴァル=デュヌでの敗戦以降、ブリオンヌの居城に撤退・籠城を続けていたが、ギヨーム公はこの城を包囲した。長きにわたる包囲戦の末、1050年にギヨーム公はギーを公国から追放するのに成功した[32]。また、この頃勢力を拡大していたアンジュー伯ジョフロワ2世[33]に対峙すべく、ギヨーム公は再びフランス王アンリ1世と連携したうえでアンジュー伯国への遠征を敢行した。ギヨーム公とフランス王との連携は今回が最後となった。ノルマンディー・フランス連合軍はアンジュー地域の砦の制圧には成功したものの、それ以外目立った結果を得ることはできなかった[34]。一方のジョフロワ伯はメーヌ地域への領地拡大政策を推し進めており、1051年のメーヌ伯ユーグ3世死去以降は特に顕著であった。メーヌ伯国の支配において中枢をなしていたのは、ベレーム家の所領であった。ベレーム家はメーヌ・ノルマンディー国境上の街ベレームやアランソン・ドンフロン(:en:Domfront)地域の砦を統治していた。そして、ベレーム家は異なる上級君主に同時に従属しており、ベレーム地域はフランス王の直属家臣として、アランソン地域はノルマンディー公の家臣として、そしてドンフロン地域はアンジュー伯の家臣として、それぞれ統治していた。ベレーム家は上述の通り、異なる3人の上級君主の間の極めて戦略的な位置に領土を有していたため、上級君主同士を争わせることで実質的なベレーム家の独立状態を保っていた[33]。

メーヌ伯ユーグ3世の死に乗じて、ジョフロワ2世はメーヌを占領したが、ギヨーム公・アンリ王がそれに対抗して動き、最終的にはジョフロワ2世はメーヌから駆逐された。アンジュー伯をメーヌから撃退する過程でギヨーム公はアランソン・ドンフロン地域のベレーム家支配下の砦をノルマンディー公国に編入させ、次いでベレーム家をノルマンディー公国の支配下に置くことにも成功した[35]。しかし、1052年にはフランス王とアンジュー伯がノルマンディーと対峙するべく手を組んだ。当時勢力を拡大しつつあったギヨーム公にノルマン人諸侯たちが反発していたことがその理由とされる。このアンリ王のこれまでとは完全に方向性の異なる政策は、ノルマンディー公国を自身の影響下に据え置こうとする自身の政策が、公国を完全に制御しつつあるギヨーム公によって失敗に終わるのではないかとする危惧から生まれたのかもしれない[36]。ギヨーム公は1053年を通じて自身に反発する諸侯との争い続け[37]、新たに任命されたルーアン大司教Maugerとも同様に対立した[38]。

1054年、アンリ王とノルマン人反乱諸侯は公国に対して2方面からの侵攻を開始した。アンリ王はエブルー伯国を経由して主力部隊としてノルマンディーに侵攻し、王の兄弟オド率いる別動隊が東部から侵攻した[39]。ギヨーム公はこの2方面侵略に対し、自身の軍勢を二つに分けて対応した。片方の軍勢はアンリ王の部隊と対峙し、もう片方の部隊はウー伯ロベール・ロングヴィル領主ゴーティエ・ロジェ・ド・モーティマー・ギヨーム・ド・ワーレンといったギヨーム公の忠実な家臣たちが率いた上で王弟オド率いる別働隊と対峙した。後者の部隊はモルテメールの戦いでオド軍を撃破した。モルテメールでの勝利のおかげでフランス軍の侵攻を食い止めることができたのみに止まらず、この勝利はギヨーム公を支援する教会勢力者たちのルーアン大司教Maugerの廃位にも大いに貢献した。モンテメールでの勝利はギヨーム公が公国の支配を強化する上でのもう一つの転換点となったが[40]、フランス王・アンジュー伯との抗争はその後1060年まで続くこととなる[41]。アンリ王・ジョフロワ伯は1057年に再びノルマンディーに侵攻したが、ギヨーム公はヴァルヴィレの戦いでフランス王・アンジュー伯連合軍を再び撃破した。これはギヨーム公の生涯で最後のノルマンディー遠征となった。1058年、ギヨーム公はドルー伯国に侵攻し、ティリエール=シュル=アーヴル・ティメール=ガテルを制圧した。アンリ王はノルマン軍が制圧したティメールを包囲しギヨーム公の放逐を目論んだが、包囲戦は2年続いた上にアンリ王は包囲戦中に亡くなった。1060年、アンリ王・ジョフロワ伯が共に亡くなったことで戦況はノルマン人側に有利な状況へと一気に傾いた[42]。

ギヨーム公が有利な立場に立てた要因の一つはフランドル伯ボードゥアン5世の娘マティルダとの結婚であった。この婚約は1049年に執り決められたが、同年9月に開催されたランス公会議でローマ教皇レオ9世は彼らの結婚を許可しなかった[注釈 10]。しかしこの結婚は1050年代前半に成立し[44][注釈 11]、これにより教皇から破門宣告を受けていた可能性も考えられている。のちの時代の文献(一般的には信頼できるものとみなされていない。)によれば、教皇からの承認は1059年まで受けられなかったとされるが、当時のノルマン人・ローマ教皇間の関係はおおむね良好であり、かつノルマン人聖職者がトラブルに巻き込まれることなくローマを訪問することができていたことなどから、それ以前にローマより結婚の承認を受けることができていた可能性も考えられている[46]。ギヨーム公とマティルダとの結婚の承認には、カーンに2つの修道院:一つはギヨーム公の出資によるもので一つはマティルダの出資によるものを創設する必要があったとされる[47][注釈 12]。この結婚で得られたフランドル伯との同盟は、フランドル伯がフランス王国で有数の有力諸侯でありかつフランス王・神聖ローマ皇帝との結びつきを有していたことから、ギヨーム公の地位を強化する上で非常に重要なものであった[46]。当時の著述家は、この婚約は4人の息子と6人の娘を儲ける結果となり、成功した結婚であったと文献に記している[49]。

容姿と性格

[編集]ギヨーム(ウィリアム)の正真正銘の肖像画は現在見つかっておらず、バイユーのタペストリーや彼の紋章・硬貨などには彼の権威を示すための伝統的な手法で彼の肖像が描かれている[50]。しかし彼に外見について、がっしりとした体つきで、喉声で話していたとする記述が見つかっている。ギヨームは老齢に至るまで健康でい続けたとされるが、晩年にはかなり太っていたという[51]。また、ギヨームはほかの誰も引けないような強力な弓を引くこともでき、持久力にも優れていたという[50]。ジョフロワ伯はギヨームに関して、他に並び立つ者のいないほどの優れた戦士・騎士であると評している[52]。彼の遺骨の中で唯一現存している大腿骨を調査した結果、彼は1.78mほどの身長であったと報告されている[50]。

1030年代から1040年代にかけて、ギヨームには2人の専属の教師が存在したとされるが、彼が受けた文学教育の程度については明らかになっていない。彼は作家・著述家の後援者としてはあまり知られておらず、彼が学問や知的活動を支援したことを示す証拠もほぼ存在しない[2]。オルデリック・ヴィターリスは、晩年ギヨーム(ウィリアム王)は古英語の学習を試みたものの、その試みはすぐさま潰えたと記録している[53]。ギヨームは狩猟をおもな趣味としていた。また、彼とマティルダとの結婚生活は非常に仲睦まじいものであったといい、当時にしては珍しく、マティルダ妃に対して不誠実であったことを示すようこは何一つ残っていない。中世ヨーロッパの著述家はギヨームの貪欲さや残酷さを非難する内容の文献を書き残しているものの、彼の個人的な敬虔さは広く称賛されていた[2]。

ノルマン統治

[編集]ギヨームのノルマン統治はそれまでの公爵たちのそれと同様のスタイルであった。それは公爵を中心とする極めてシンプルな体制であり,[54]、家令・侍膳・元帥といった役職に就いた人物が公爵の統治を支え[55]、公爵は絶えず公国中を巡回し、勅許状を確認し、税を徴収するというものであった[56]。公国の収入の多くは公爵領から得られており、それに加え通行料や税収が国庫を成していた。これらの収益は公爵家の1部門であるchamber(宮廷財務局)が回収していた[55]。

ギヨームは公国内の教会勢力との関係向上も推し進めた。彼は教会評議会に一員として参加し、ルーアン大司教Mauriliusの任命を含む教会人物の任命にも一役買った[57]。ギヨームは1049年/1050年に異父弟オド・ド・バイユーをバイユー司教に任命したが、これはギヨームにとって重要な人選となった[2]。また、非ノルマン人の聖職者ランフランクスをはじめとする教会関係者を自身の助言者として側に置いたという。ギヨームはカトリック教会に対し寛大な政策を施行し[57]、1035年から1066年にかけてノルマン諸侯は最低でも20もの修道院を建立し、公国での宗教生活の大いなる拡大につながった[58]。

イングランド・大陸領での紛争

[編集]1051年、後継者を設けていなかったイングランド王エドワード懺悔王がギヨーム公を王位継承者に任命した[59] ギヨームはエドワード王の母方の叔父ノルマンディー公リシャール2世の孫であったためである。[59]。

D版のアングロサクソン年代記には、王位継承を確固たるものにするため[60]、もしくは公国での紛争に対する援助を得るため[61]、ギヨーム公が1051年後半にイングランドを訪れたと記されている。ただ、この訪問は当時ギヨーム公がアンジュー伯との戦役に没頭していたことを考慮するとあまり現実出来ではない。エドワード懺悔王が何を望んでいたにしろ、当時のイングランドで最も強力な影響力を保持していたアングロサクソン貴族ウェセックス伯ゴドウィンは、ギヨームの主張するいかなる主張に対して反発していた可能性が高い[60]。エドワード王は1043年にゴドウィン伯の娘エディスと結婚しており、エドワードが王位を継承する際にはゴドウィンは彼の有力な支援者の1人となっていたのである[62]。しかし、ゴドウィン伯とエドワード王との関係は悪化し、1051年にはゴドウィン一族はイングランドを離れアイルランドに亡命を強いられることとなった。そしてゴドウィン一族の亡命中に、エドワード王はギヨームに王位継承を約束したのであった[63]。しかし1052年、現地兵を率いてゴドウィン伯はイングランドに帰還し、エドワード王はゴドウィン一族に対しかつての領土・爵位を保証し、またノルマン人聖職者ロバート・オブ・ジュミエージュのカンタベリー大司教からの廃位、並びにスティガンドの大司教座への任命を強いられた[64]。英語文献には、ロバート大司教がギヨーム公へのイングランド王位継承の約定を伝える使節を率いたとの内容は記されておらず、一方のギヨーム・ド・ジュミエージュ・ギヨーム・ド・ポアティエの2人のノルマン人著述家が記した文献にはノルマンディー訪問についての内容が記されている。しかし、この訪問の日時は記されていない[61]。

1062年、メーヌ伯エルベール2世が亡くなると、息子ロベールをエルベール伯の妹マルグリッドと婚約させていたギヨームは、息子を通じてメーヌ伯領の継承権を主張した。メーヌの領主たちは反発したものの、1064年にギヨームは、軍を率いて侵攻しメーヌを支配下に置いた[65]。ギヨームは1065年にはノルマン人をルマン司教に任じ、息子ロベールを新たなアンジューの領主ジョフロワ髭伯に臣下の礼を取ることを許可した[66]。ギヨームはこれにより公国西部の国境を安定化させることに成功したが、ブルターニュ公国との国境はいまだ不安定なままであった。そして1064年、ギヨームはブルターニュに侵攻を開始したが、この侵攻についてはいまだ不明な点が多い。ただ、この侵攻によってブルターニュ公国内で混乱が広がったことは確実で、ブルターニュ公コナン2世は外征を行う余裕がなくなり、国内の安定化に追われることとなった。加えて1066年、コナン2世が亡くなったことでノルマンディーの国境はより安定したものとなった。また、ブルターニュ遠征によってギヨームは、1066年に敢行されることとなるノルマン・コンクエストにおいてブルターニュ諸侯の支援を得ることすらできた[67]。

1053年、ゴドウィン伯が亡くなった。ゴドウィン伯の領土は息子ハロルド・ゴドウィンソンが継承し、ハロルドの弟トスティ・ゴドウィンソンはノーサンブリア伯に就任した。また、1057年にはギルス・ゴドウィンソンがイーストアングリア伯に、1055年から1057年の間のいずれかの時期にはレオフウィン・ゴドウィンソンがケント伯に任命された[68]。当時のイングランドの文献には書かれていないものの、当時の文献の中にはハロルドが1064年のギヨーム公のブルターニュ遠征に参加したとする内容が記載されているものもあり、そこではハロルドがギヨーム公に対しイングランド王位の継承の支持を表明したと記されているという[66]。ただ、どのイングランド文献には記載されていないため、これが事実かどうかは不明である。この記述はイングランド王位を主張するギヨームに対して対抗するハロルドに対するプロパガンダであった可能性もある[69]。一方この頃、イングランド王位継承者として新たな人物が名乗りを上げた。かつてのイングランド王:エドマンド剛勇王の息子でエゼルレッド無策王の孫であるエドワード・アシリングである。(1057年に亡命先のハンガリーからイングランドに帰国していた。)エドワードは帰国後すぐに亡くなったものの、エドワードは亡命先から2人の娘マーガレット・オブ・スコットランド・クリスティーナと一人息子のエドガー・アシリングを連れて帰ってきていた[70][注釈 13]。

1065年、ノーサンブリアで反乱が勃発し、反乱者たちはトスティの廃位を決定。代わってマーシア伯エドウィの弟モーカーをノーサンブリア伯に任命するという事件が起きた。ハロルドはこの反乱に際し、トスティではなく反乱軍を支援し、エドワード懺悔王に対してトスティを罷免しモーカーをノーサンブリア伯に任命するよう説得したという。これはハロルドの王位継承の際のエドウィ・モーカー兄弟からの支援を確約するためであったとも言われている。廃位に追い込まれたトスティは自身の妻ジュディス(en:Judith of Flanders, Countess of Northumbria、かつてのフランドル伯ボードゥアン4世の娘)の故郷フランドルに亡命した。そんななか、エドワード王は病にかかり、1066年1月5日に崩御した。エドワード王の死の床で起きた出来事については不明な点が多い。エドワード王の生涯について書かれた文献『ウェストミンスターに眠るエドワード王の生涯』(en:Vita Ædwardi Regis)に書かれた話によれば、王の臨終に際して王妃エディス・ハロルド・スティガンド大司教・en:Robert FitzWimarc(王の親類)が立ち合い、王はそこでハロルドを継承者に指名したという。ノルマン文献ではハロルドが王位継承者に指名されたことに対する異論が記されているわけではないが、ハロルドがギヨーム公に対して誓った臣従やエドワード王がかつてギヨーム公に約束した王位継承の約定は、王の臨終の場でも破棄することはできないという内容が記されている。のちの時代のイングランド文献によれば、ハロルドは聖職者や有力諸侯によってイングランド王に選出されたという[72]。

イングランド侵攻

[編集]ハロルド王の対応

[編集]

ハロルド王は1066年1月6日、エドワード王の治世でノルマン建築に基づいて新たに再建されたウェストミンスター寺院で戴冠式を挙行した。式典を取り仕切った人物については論争が続いている。イングランド文献によれば、ヨーク大司教エルドレッドが戴冠式を挙行したとされるが、ノルマン文献によれば、ローマ教皇から正式な大司教とは認められていなかったスティガンドが挙行したとされている[73]。戴冠式を済ませたハロルドであったが、自身の弟トスティを含む王位継承権主張者が存在していたことから、自身の王としての立場はまだ安定なものではなかった[74][注釈 14]。ノルウェー王ハーラル苛烈王もまた、王位継承権を主張する人物の1人であった。先代のノルウェー王でハーラルの甥マグヌス1世は1040年頃、当時のイングランド王ハーデクヌーズと「お互いを互いの王位継承者とし、どちらかが継承者を設けずに死ねば、もう一人が2つの王国を継承する」とする協定を結んでいたことがその根拠であった[78]。もう一人の王位継承権主張者は、ギヨーム公であった。ハロルド王はギヨーム公の侵略に対して最も用心し迎撃の準備を進めていた.[74]。

ハロルド王の弟トスティは1066年5月にイングランド南岸に対して偵察目的の襲撃を行い、ボードゥアン伯から授けられた艦隊を用いてワイト島に上陸を敢行した。しかしトスティは地元からの支援をあまり受けることができず、リンカーンシャー・ハンバーでの襲撃も成功することなかったため、スコットランドに撤退した。ノルマン人著述家ギヨーム・ド・ジュミエージュはギヨーム公がハロルド王に対して使節を派遣し、かつての誓いを思い出すよう伝えたと記しているが、実際に起きた出来事かどうかは明らかでない。ハロルド王は予想されるギヨーム公の侵攻軍に対峙するため、艦隊を集結させた上で夏中イングランド南岸に布陣させ続けた[74]。

ギヨーム公の戦仕度

[編集]

著述家ギヨーム・ド・ポアティエはギヨーム公が招集した評議会にて、イングランド侵攻というリスクを冒すべきかどうか諸侯・支持者たちと相談を重ねたと伝えている。おそらく何らかの形で公式な評議会が開催されたかもしれないが、実際にこの内容が討議されたかどうかは疑わしい。ギヨーム公は既に諸侯を掌握しきっており、評議会に出席した諸侯たちの多くはイングランド征服後の褒賞の確約に必死になっていたであろう[79]。ギヨーム・ド・ポアティエは加えて教皇アレクサンデル2世から侵攻の承認を得て教皇旗をも得ていたと記している。また、この著述家はギヨーム公が遠征の折に神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世・デンマーク王スヴェン2世の支援も得ていたと伝えている。しかし、ハインリヒ4世は当時まだ幼く、スヴェン2世はノルウェー王に対抗するためにノルマンディーではなくハロルド王と手を組む可能性が高かったことから、ギヨームのこの主張は慎重に扱われるべき内容であるとされる。また、教皇はノルマンコンクエストが成功裏に終わったのちにギヨーム公(ウィリアム王)に対して教皇の支持を伝えたことは明らかになっているが、その支持がコンクエスト以前から表明されていたことを示す資料は存在しておらず[注釈 15][80]、侵攻後にギヨーム公(ウィリアム王)が行った贖罪やのちの教皇たちの発言・叙述などが、侵攻後の教皇による侵攻承認を裏付ける状況証拠となっている。また、遠征中のノルマンディー統治はマティルダ妃に一任されていた[2]。

1066年、夏中をかけてギヨーム公は遠征軍を招集した。著述家ギヨーム・ド・ジュミエージュはノルマンディー艦隊は3000隻に及んだとする明らかに誇張された数字を記録しているが、実際にノルマンディー艦隊の規模は大きなものであったとされ、それらは一から建造されたとされる。ギヨーム・ド・ジュミエージュによると、この艦隊はサン=ヴァレリー=シュル=ソンムで建造されたとしているが、ギヨーム・ド・ポアティエはディヴ川河口で建造されたと記している。ただ、両者ともに艦隊は最終的にサン=ヴァレリー=シュル=ソンムから出陣したと伝えている。この大規模な艦隊には、ギヨーム公の支配下の地域(ノルマンディー・メーヌ)からの部隊・傭兵部隊・同盟国部隊や、ブルターニュ・フランス北東地域・フランドル人など成る義勇兵に加え、ヨーロッパの他の地域から来た小規模な戦士などから構成された遠征軍が搭乗した。ノルマンディー軍並びに艦隊は8月ごろには既に出征の準備が整っていたが、向かい風の影響で9月後半ごろまで出陣を見合わせていた。また、イングランド軍に気づかれることなく上陸を敢行したかったギヨーム公の意に反して、ハロルド王の軍勢がイングランド南岸で待ち構えているとの情報が斥候からもたらされていたことも出征が遅れた原因の一つかもしれない[80] 。ハロルド王は夏中民兵を動員して警戒態勢を敷いていたが、収穫の時期が来たことによって9月8日に民兵をいったん解散した[81]。

トスティ・ハーラル苛烈王の侵攻

[編集]

トスティ並びにハーラル苛烈王は1066年9月にノーサンブリアに侵攻を開始し、ヨーク近郊での決戦でエドウィ伯・モーカー伯率いるイングランド軍を撃破した。ハロルド王は北方に侵略軍が上陸したとの報告を受け北進を開始し、9月25日にスタンフォード・ブリッジの戦いでノルウェー軍を撃破し、トスティ・ハーラル王ともども討ち死にに追い込んだ[78]この2日後、遂にノルマン艦隊は出航し9月28日にペヴェンジー湾で抵抗を受けることなく上陸を敢行した。ギヨーム軍はヘイスティングズに向けて東進し、この地で城塞を立てた上で遠征の拠点とし、ノルマンディーとの連携を保つ目的で内陸に向けた進軍をすることなく、ヘイスティングズ城を拠点として周辺地域を略奪するとともにハロルド軍の到着を待った[81]。

ヘイスティングズの戦い

[編集]スタンフォード・ブリッジでノルウェー軍を撃破したハロルド王はモーカー・エドウィ兄弟を含む戦士の多くを残したうえで、ギヨーム公の軍勢の侵略に対峙すべく残りの部隊を率いて南進した[81]。おそらくハロルド王がギヨーム軍の上陸の報告を受けたのはこの道中であったとされ、ハロルド王はヘイスティングズに進軍する前に途中のロンドンで1週間ほど滞在したことから、一日当たり約43キロメートル[82][83]もの距離を踏破するペースで1週間ほどで南進を行っていたことが分かっている。ハロルド王はスタンフォード・ブリッジの戦いでノルウェー軍に対して行ったように、ギヨーム公に対しても奇襲を仕掛けようと試みたが、それはノルマンディー軍の斥候によって見破られた。戦闘直前の正確な出来事の流れははっきりとは分かっていないが、ギヨーム公がヘイスティングズの砦から出撃し待ち構えるハロルド軍に対して進軍したことは当時のどの著述家も記している[84]。一方のハロルド軍は現在のバトル周辺のあったセンラック丘(ヘイスティングズの砦から約9.7キロメートルの距離)で守りの布陣を固めていた[85]。

戦闘は10月14日午前9時ごろに始まり、丸1日続いた。戦闘の大まかな経過は知られているが、当時の文献には戦闘の詳細な状況経過などは記録されていない[86]。両者の規模はほぼ互角であったとされるが、ギヨーム公の軍勢は騎馬隊・歩兵隊がともに属し弓兵も多勢有していたのに対し、ハロルド軍の殆どは歩兵であり、弓隊は全くいなかったか、もしくは若干数だけ存在した程度であったという[87]。ハロルド軍は丘の上で盾の壁戦術を採って迫りくるノルマン軍を迎え撃ち、戦闘序盤はノルマン軍を見事迎撃し多数の死傷させることに成功していた。ギヨーム軍に属していたブレトン人部隊に至っては混乱状態に陥って敗走する始末であり、ハロルド軍の一部は敗走するブレトン人に追撃を敢行し、ノルマン騎馬隊の攻撃を受けるまで追撃を続けた。また、ブレトン部隊が敗走する際、ノルマン軍の間ではギヨーム公が討ち取られたという噂が広まったが、ギヨーム公が兜を脱いで配下の戦士たちに自身の健在を知らせて回ることで、ノルマン軍をうまく鼓舞し士気の喪失を防ぐことに成功した。ギヨーム公はその後2度ほど偽装退却を行い、ハロルド軍の諸部隊を戦列から離脱させ退却するふりをするノルマン軍を追撃させることに成功し、戦列から離脱し孤立したイングランド部隊に対して繰り返し騎馬突撃を行わせた[88]。現在確認できる文献は、午後の出来事についての記述がそれぞれ異なっており議論を呼んでいる。ギヨーム・ド・ジュミエージュによれば、ハロルド王はギヨーム公の手で討ち取られたと記されており、またバイユーのタペストリーにはハロルド王は目に矢を受けたことで戦死したと描かれているが、タペストリーのこの描写の部分自身が「ハロルド王は頭に矢が刺さったことで戦死した」とする内容の12世紀の逸話を基にして再加工された箇所である可能性も考えられている[89]。

ハロルド王の亡骸は彼の甲冑、または彼の体の特徴的な痣によって、戦闘の翌日に戦場で発見された。この戦闘で、ハロルド王の弟たちやハスカールたちも戦死していた。ハロルド王の母ギーサ・トルケルドッティルはギヨーム公に対して、ハロルド王の体重分の金と引き換えに息子の亡骸の返却を要望したが、ギヨームはその申し出を断った[注釈 16]。ギヨームはハロルド王の亡骸を海に放り込むよう命じたとされるが、どこでその命令が下されたかは分かっていない。かつてハロルド王が設立したウォルサム修道院(:en:Waltham Abbey)は秘密裏にハロルド王を埋葬したと後に主張している[93]。

ロンドン進軍

[編集]ヘイスティングズで国王軍を撃破したギヨームは、こののちにイングランド側が降伏してくるだろうと期待していたかもしれないが、ギヨームの期待に反してイングランド側は抵抗を続けた。また、降伏するどころかイングランド人司教や諸侯の中にはエドガー・アシリングを国王としてノルマン軍に対峙する姿勢すら見せたが、アングロサクソン人たちのエドガーへの支援は煮え切らないものであった。イングランド側の降伏を暫く待ったギヨームは、ドーバー・カンタベリーを制圧するとともにイングランド王の財宝が眠るウィンチェスターに向けて別動隊を派遣した[94]。これらの地域を制圧することでギヨームは進軍経路の後部地域を自身の支配下に置いたこととなり、また万が一の際のノルマンディーへの退路の確保にもつながったのである[2]。その後、ギヨームはサザークに向けて進軍し、テムズ川を挟んでロンドンの向かい側にあるこの町に11月後半ごろに着陣した。続けて、ギヨームはロンドンの南方・西方に軍を率い、その道中に周辺地域を焼き払った。そして12月上旬にはウォリンフォードでテムズ川を渡河した。この時、スティガンド司教がギヨームに対して臣従を誓った。渡河の後にギヨームはバーカムステッドに向けて進み、それから間もなくして、エドガー・エドウィ・モーカーらがギヨームに臣従を誓った。ギヨームはその後、城塞を建築するためにロンドンに対して軍を派遣した。そして遂に、1066年12月25日、ギヨームはウィリアム1世としてイングランド王としてウェストミンスター寺院で戴冠された[94]。

統治の確立

[編集]初手

[編集]ウィリアム王(以降はウィリアムと記す。)はイングランド王即位後しばらくの間イングランドにとどまり、現地の有力者の調整に当たった。ウィリアム王に臣従を誓ったアングロサクソンの伯爵たち(エドウィン (マーシア伯)・モーカー (ノーサンブリア伯)・ワルセオフ (ノーサンプトン伯))はこれまでの爵位と領土を保持することが許された[95]。そしてワルセオフ伯はウィリアム王の姪で王の異母妹アデライードの娘ジュディスと結婚し[96]、エドウィン伯とウィリアム王の娘の1人との婚約も取り決められた。また、エドガー・アシリングにも領土が下賜された。また聖職者に関しては、教会から正式な大司教と認められていなかったスティガンドをはじめとして、侵攻以前の人選がそのまま認められた[95]。しかし、ハロルド王と彼の一族やヘイスティングズでウィリアムと刀を交えた人物の領土は全て没収された[97]。ウィリアム王はイングランドの体制を十分確立したのち、翌年3月にノルマンディーに帰国したが、この時エドウィン伯・モーカー伯・ワルセオフ伯・エドガーはウィリアムに帯同を命じられたという。ウィリアム王は異母弟オドやウィリアム・フィッツオズベルンといった影響力のある支援者たちをイングランドに残した[95]。オドはケント伯に、ウィリアムはヘレフォード伯(もしくはウェセックス伯)に任じられていた[2]。ウィリアム王はこの2人のノルマン人をイングランドにおける総責任者として残したものの、代官たちは現地のイングランド人を据え置いたままであった[97]。ノルマンディーに帰国したウィリアム王はルーアンに向かい、フェカン大聖堂を訪れ[95]、続けて2つの修道院の聖別式に参加した[2]。

ウィリアム王がノルマンディーに滞在している中、かつて王の同盟者であったブローニュ伯ウスタシュ2世がドーバーに侵攻し撃退されるという事件が起きた。そしてこれに続いて、イングランド人によるノルマン人への反発が始まり、アングロサクソン人有力者エアドリク(en:Eadric the Wild)がヘレフォードに攻撃を仕掛けるとともに、ハロルド王の母ギーサがエクセターで反乱を開始した[98]。各地で発生した反乱に対し、フィッツオズベルン・オドの両名は現地諸侯の統治の困難さを悟り、イングランド統治の安定化を推し進めるために各地で城砦を立てる計画を実行した[2]。また、1067年12月にはウィリアム王自身もイングランド入りし、ギーサが立て籠るエクセターに向けて進軍し、包囲戦を開始した。ギーサ率いる反乱軍は18日に渡り抵抗をつづけたが、結局陥落し、ウィリアム王はさらなる城砦を建築してエクセター地域の安定化に努めた。一方この頃、ハロルド王の息子たちはアイルランドを拠点としてイングランド南西岸に対する襲撃を継続しており、ブリストルに向けて上陸をも敢行したがノルマン人諸侯の1人エアドノスに撃退された。イースターの頃にウィリアム王はウィンチェスターに到着し、当地でマティルダ王妃(同年5月に王妃として戴冠されていた。)と合流した[98]。

アングロサクソンの反乱

[編集]

1068年、エドウィン・モーカー兄弟がゴスパトリックの支援を得て反乱を起こした。オルデリック・ヴィターリスによれば、エドウィン伯が反乱を起こしたのは、エドウィン伯とウィリアム王の娘との結婚が執り行われなかったためであるとしているが、ヘレフォード伯フィッツオズベルンが勢力拡大を危惧したこともその理由の一つかもしれない。ウィリアム王はエドウィン伯の領土を突き抜けて進軍し、ウォリック城を建設した。エドウィン伯・モーカー伯は結局ウィリアム王に降伏したが、ウィリアム王はヨークに進軍を続け、ヨーク城・ノッティンガム城を建築した。その後、ウィリアム王は南進し道中にリンカーン城・ハンティンドン城・ケンブリッジ城を建築し、それらの城砦に自身の家臣を据え置いた。ハンティンドン城主にはウィリアム・ピーヴェレル(en:William Peverel)、ウォリック城主にはヘンリー・ド・ボーモンを任命し、1068年後半にノルマンディーに帰国した[98]。

1069年初頭、エドガー・アシリングがウィリアム王に反乱を起こし、ヨークを攻撃した。対するウィリアム王は再びヨークに舞い戻りさらなる城砦を建築したが、エドガーは捕まることなく、秋にイングランドに来襲したデンマーク王スヴェンの艦隊と合流した[注釈 17]。デンマーク王は多数の艦隊を率いてイングランドに上陸し、ヨークのみならずシュールズベリーに対しても攻撃した。ヨークはエドガー・スヴェン連合軍により制圧され、エドガーは現地民よりイングランド王であると宣言された。ウィリアム王は迅速に対応し、当時メーヌで起きていた反乱を放置してイングランドに向かい、1069年12月25日にはヨークの廃墟で王冠を被り象徴的に自身が正当な王であることを示した。その後、ウィリアム王はデンマーク軍を押し返し、ティーズ川に向かって進軍したのち向かった先で略奪を繰り広げた。エドガーは支援者の多くを失った後、妹のマーガレットの嫁ぎ先[99]であるスコットランドに亡命した[100]。ワルセオフ伯・ゴスパトリック伯はともにウィリアム王に降伏し、王は両名の領地を安堵した。ウィリアム王はその後ペナイン山脈を超えて進軍し、シュールズベリーで残った反乱軍を撃破したのちチェスター城・スタッフォード城を建築した。これらの反乱鎮圧戦役は通常北部の蹂躙として知られている。この戦役は1070年4月まで続き、ウィリアム王は鎮圧後のイースターの日に、ウィンチェスターで儀式的に王冠を被った[100]。

教会政策

[編集]1070年、ウィリアム王はウィンチェスター滞在中に教皇特使(John Minutus、Peter、Ermenfrid of Sion)と面会し、イースターの際に特使たちはウィリアム王に対して儀式的に王冠を授けた[101]。歴史家デイヴィッド・ベイツは教皇はこの儀式的な戴冠を通じてノルマンコンクエストを承認したのではないかとしている[2]。特使たちはウィリアム王と教会政策に関する評議会を開催し、イングランドにおける教会人事の再編を進めた。その評議会によってスティガンド大司教と彼の兄弟エルムハム司教エセルメアは罷免された。また、イースターの日前後・聖霊降臨祭の日前後に開催された評議会を通じて地元の修道院長たちも罷免された。特に後者の評議会でランフランクスのカンタベリー大司教就任、トマスのヨーク大司教就任(前任のエルドレッドが1069年9月に亡くなったことを受けて。)が取り決められたとされる[101]。ウィリアム王の異母弟オドはこの際カンタベリー大司教に任じられると目されていたというが、ウィリアム王が親族に強大な権力を握らせたくなかったためか、オドの就任は見送られた[注釈 18]。ランフランクスの大司教任命はローマ教皇からの圧力が原因だとする見方もある[102]。ノルマン人の聖職者は罷免された聖職者の後任として任命され、任命された聖職者の内イングランド人の割合はごくわずかになり、大半がエドワード懺悔王の治世に任命された大陸出身の聖職者となった[101]。また、ウィリアム王は1070年、ヘイスティングズの決戦場の近辺に戦死者への贖罪・慰霊の意味を込め、バトル大修道院を建立した[2]。そして1080年、リルボンヌで開催された宗教会議で、ウィリアム王は全てのノルマン教会に対する最高権威を有することが確認された[103]。

イングランド・北フランスでの反乱

[編集]デーン人の襲来と反乱

[編集]デンマーク王スヴェンは以前にウィリアム王との間でイングランドからの撤退を約束していたが、1070年初頭に再び舞い戻り、ハンバー川沿いやイースト・アングリアを襲撃しながらイーリー島(en:Isle of Ely)へと進軍した。そこで彼は地元の領主であるヘリワード・ザ・ウェイクと合流した。ヘリワードの軍勢はピーターバラ大修道院を占領し略奪を行った。しかし、ウィリアム王は1070年のうちにスヴェンと彼の艦隊を撤退させることに成功し[104]、その後フランス大陸へと戻り、1069年にル・マンで発生していた反乱への対処に注力した。しかし、この頃北フランスでは新たな問題が起きつつあった。フランドル伯ボードゥアン6世が1070年7月に死去し、伯位を巡る後継者問題が発生したことであった。フランドル伯国は亡きボードゥアン伯の未亡人リシルド・ド・エノーが幼い息子たち(アルヌールとボードゥアン)のために統治していたが、ボードゥアン6世の弟であるロベールがこれに異議を唱えた。リシルドは当時ノルマンディーに滞在していたウィリアム・フィッツオズバーンに結婚を提案し、フィッツオズバーンはそれを受諾した。しかし、1071年2月のカッセルの戦いでフィッツオズバーン・アルヌールが戦死し、フランドル伯はロベールによって継承された。ロベールはウィリアム王の大陸での勢力拡大に反発する立場をとっており、カッセルの戦いによって北フランスの勢力均衡が崩れ、ウィリアムは重要な支持者を失うことになった[105]。

1071年、ウィリアム王は北部での最後の反乱を鎮圧した。反乱に失敗したエドウィ伯は落ち延びる道中で自身の家臣の裏切りに遭い殺害され、時を同じくしてウィリアム王はイーリー島へ進軍した。イーリー島にはヘリワードとモーカー伯が立て籠っており、彼らを制圧するために堤道を建設した。ヘリワードは脱出に成功したものの、モーカー伯は捕らえられ、伯爵位を剥奪された上で投獄された。翌年1072年、ウィリアム王はスコットランドへ侵攻し、アルバ王マルカム3世を撃破した。マルカム王はこの直前に北イングランドへ侵攻していたが、この敗北によりウィリアム王とアバネシーの和約を締結し、イングランドと講和を取り決めた。この条約の一環として、マルカム王は自身の息子ダンカンを人質として差し出したとも考えられている。またマルカム王は、アバネシーでの講和条約の一環で自身の宮廷でかくまっていたウィリアムの敵対者でウェセックス王家のイングランド王位継承権所有者エドガー・アシリングを追放した可能性も考えられている[106]。その後、ウィリアム王は大陸での問題に対処するため、1073年初頭にノルマンディーへ戻った。アンジュー伯フルク4世がメーヌへ侵攻したため、ウィリアム王は迅速な軍事作戦を展開し、1073年3月30日までにル・マンを奪還した。これによりウィリアムの北フランスでの支配がさらに強固なものとなったが、新たなフランドル伯ロベールはこの頃にスコットランドを発ったエドガー・アシリングを自身の宮廷で匿ったとされる。さらに、ロベール伯は勢力拡大を進めるノルマン人と対立していた当時のフランス王フィリップ1世に対して異母妹ベルトを嫁がせた[107]。

ウィリアム王は1073年にイングランドへ向かい、徴兵していた軍を解散させたのち、すぐにノルマンディーへ戻り、1074年の1年間を大陸で過ごした[108]。彼はノルマンディーに帰国する際、イングランドの統治をリチャード・フィッツギルバートやサリー伯ウィリアム[109]、そして大司教ランフランクスらに委ねた[110]。このことは、ウィリアム王が自身のイングランド支配の安定を確信していたことを示している[109]。

ウィリアム王がノルマンディーにいる間、エドガー・アシリングはフランドルからスコットランドへ戻った。一方でフランス王フィリップ1世はウィリアムに敵対する勢力の象徴としてエドガーを利用しようとし、彼にモントレイユ=シュル=メール地域の城を与えようとした。これはイングランド南岸を狙う戦略的拠点となる可能性があった[111]。しかし、エドガーはすぐにウィリアム王に降伏し、ノルマン人の宮廷へ戻ることを余儀なくされた[108][注釈 19]。フィリップ1世はこの計画が失敗すると、今度はブルターニュに目を向け、1075年の諸侯の反乱につながる反乱を支援した[111]。

諸伯の反乱(1075年)

[編集]

1075年、ノーフォーク伯ラルフ、ヘレフォード伯ロジャーらがウィリアム王の廃位を目論み、諸伯の反乱(en:Revolt of the Earls)と呼ばれる反乱を起こした[110]。ラルフ伯にはブルトン人の血がいくらか流れている混血貴族であり、1066年以前は多くの時をブルターニュで過ごしていたとされ、ノーフォーク伯領のみならず故郷のブルターニュにもまだ領土を有していた[113]。一方のロジャーは、ウィリアム王の右腕であったノルマン貴族ウィリアム・フィッツオズバーンの息子であったが、父フィッツオズバーンが有していた権力の一部しか継承することができていなかった[114]。またラルフ伯自身も前任のノーフォーク伯と同程度の権力を握れておらず、これらが反乱に関連している可能性が高い[113]。

ただ、反乱がおきた正確な理由は分かっていない。この反乱はサッフォークのen:Exning村で開かれたラルフとロジャーの親戚との結婚式の際に引き起こされた。この反乱には、ウィリアム王の寵愛を受けていたノーサンブリア伯ワルセオフが参加したとされ、また一部のブルトン人もラルフ・ロジャーの反乱を支援する仕度を整えていた。ラルフはまたデーン人にも助太刀を依頼した。ノルマンディーに居たウィリアム王は、自身はノルマンディーに留まり続け、イングランドに残した諸侯たちに対応を任せていた。結局、ウスター司教ウルフスタン、イブシャム大修道院長エゼルウィグ率いる軍勢に包囲されたロジャーはヘレフォードシャーの自身の砦から出ることができず、ラルフもまた、バイユー司教オド(ウィリアム王の異父弟)、クンタス司教ジョフロワ・ド・モンブレ、リチャード・フィッツギルバート、サリー伯ウィリアムらの軍勢に包囲されてノーウィッチ城に立てこもった。ラルフはノーウィッチ統治を妻に任せた上でイングランドを離れ、ブルターニュに向かった。ノーウィッチ城は結局攻め落とされた上で降伏し、守備兵はブルターニュへの立ち退きが認められた。一方この頃、デンマーク王の弟クヌートが200隻の艦隊を率いてイングランドに到着したが、時すでに遅くノーウィッチは既に降伏した後であった。デーン人は沿岸部を荒らした後にデンマークに帰還した[110]。ウィリアム王は1075年後半、マティルダ王妃をノルマンディーに残してイングランドに向かい、デーン人の襲撃に対処した。同年12月25日にはウィンチェスターでクリスマスを祝い、その後は反乱の後始末を済ませた[115]。ロジャー伯とワルセオフ伯は投獄され、ワルセオフ伯は1076年5月に処刑された。ウィリアム王はこれ以前にノルマンディーに帰国したが、ラルフ伯は依然としてブルターニュで反乱を継続した[110]。

国内外での問題

[編集]ブルターニュに戻ったラルフ伯はドル=ド=ブルターニュの城を制圧しており、1076年9月にウィリアム王はラルフ討伐のためにブルターニュ入りし、ラルフの城を包囲した。これに対して、フランス王フィリップは軍を動かしてドルを包囲するノルマン軍を撃破した。ウィリアム王はノルマンディーに撤退を強いられたが、ウィリアム王の最初の黒星となったこの戦いは体制を覆すには至らなかった。1076年/または1077年、アンジュー伯フルクはメーヌに攻撃を仕掛けたが、ノルマン人はフルク伯自身に傷を負わせたうえで撃退した。またこの頃、アミアン伯シモン・ド・クレピーが隠居し、フランス王国・ノルマンディー公国の緩衝地帯であるヴェクサン領をフランス王に返上するという事件が起きた。シモン伯はウィリアム王の支援者であったが、このヴェクサン領はシモン伯がフィリップ王の家臣として治める領土であったため、彼が隠居して隠遁生活に入るに際して、フランス王国に併合されたのであった[116]。1077年、ウィリアム王はフランス王と講和し、同年暮れまたは1078年初頭にはアンジュー伯とも講和を締結した[116]。

1077年末から1078年初めにかけて、ウィリアム王とその長男ロベールの間に対立が生じた。オルデリック・ヴィターリスは、この対立がウィリアム王の他の息子たち、ウィリアム(後のウィリアム2世)・ヘンリー(後のヘンリー1世)との口論から始まったと記しており、特に、ウィリアムとヘンリーがロベールに水をかけたことで喧嘩が始まったという逸話を伝えている。しかし、実際にはロベールが自身の無力感に苛まれていたことが、対立の真の要因だったと考えられる。オルデリックによれば、ロベールは以前からメーヌとノルマンディーの統治権を要求していたが、ウィリアムに拒否されていた。この不満が募った結果、1077年または1078年にロベールはノルマンディーを離れ、一団を率いて反乱を起こした。この一団には、ウィリアムの支持者たちの息子が多数含まれており、シュルーズベリー伯ロバート、ギヨーム・ド・ブルトイユ、リチャード・フィッツギルバートの息子ロジャーらが名を連ねていた。彼らはレマラールの城に拠点を置き、ノルマンディーへの襲撃を開始した。さらに、この反乱軍はウィリアムの大陸側の敵から支援を受けていた[117]。ウィリアム王は直ちに反乱鎮圧に乗り出し、レマラールから彼らを追い払った。しかし、フランス王フィリップ1世がロベールにジェルブロワ城(en:Gerberoi)を提供したため、反乱軍は同地で勢力を立て直した。ウィリアム王は1079年1月にジェルブロワを包囲したが、3週間後に城内の兵が奇襲(包囲戦術においてen:Sortieと呼ばれる戦術。)を仕掛け、ウィリアム軍を不意打ちした。この戦いでロベールはウィリアムを馬から突き落とし、彼の命を危険にさらした。しかし、イングランド人のイングランド人戦士トキがウィリアムを救出し、王に新しい馬を与え逃がすことに成功したがトキ自身はクロスボウに射抜かれて戦死した[118]。ウィリアム軍は包囲を解きルーアンへ撤退した。その後、1080年4月12日までにウィリアムとロベールは和解に達し、ウィリアムは改めてロベールに自身の死後のノルマンディーの相続を約束した[119]。

ジェルブロワの戦いでの敗北が伝わると、北イングランドでは混乱が生じた。1079年8月から9月にかけて、スコットランド王マルコム3世がツイード川南方へ侵攻し、ティーズ川とツイード川の間の土地を約1か月間にわたり荒らした。しかし、ノルマン軍がこれに有効な対策を講じなかったため、ノーサンブリアの住民たちは不満を募らせ、1080年春に反乱を起こした。この反乱の最中、ダラム司教でありノーサンブリア伯でもあったen:Walcherが1080年5月14日に殺害された。この事態を収拾するためにウィリアムは異母弟のオドを派遣した[120]。ウィリアム王自身は1080年7月にノルマンディーを出発し[121]、秋には息子ロベールがスコットランド遠征を実施した。ロベールはローティアンを襲撃し、マルコム3世に和平を強制した。また、帰還途中にニューカッスル・アポン・タインの「新城」(Novum CastellumまたはNew Castleとして知られている。)を築いた[120]。1080年のクリスマスにはウィリアムはグロスターに滞在し、1081年の聖霊降臨祭(ホイットサン)にはウィンチェスターで王冠を戴いた。ちょうどこの時期、教皇の使節団がイングランドを訪れウィリアムに対し教皇に忠誠を誓うよう求めたが、彼はこれを拒否した。ウィリアムは1081年にウェールズを訪問した。この遠征の目的については、イングランドとウェールズの史料で見解が異なっている。『アングロ・サクソン年代記』では軍事遠征とされている一方、ウェールズの記録では聖デイヴィッドに敬意を表するためにセント・デイビッズに巡礼目的で向かったものだったとされる。しかし、ウィリアム王の伝記を書いた歴史家デイヴィッド・ベイツは、前者の軍事遠征説がより妥当だと指摘している。なぜなら、当時ウェールズの勢力バランスが変化しており、ウィリアムはこの機に乗じてノルマン勢力の拡大を狙った可能性が高いからである。その後、ウィリアムは1081年末までに大陸へ戻りメーヌ地方の混乱に対処した。彼はメーヌへ遠征を行ったものの、結果的には教皇使節の仲介による和平協定が結ばれた[122]。

晩年

[編集]1082年から1084年にかけてのウィリアム王の動向についての情報は乏しい。歴史家デイヴィッド・ベイツによれば、これはおそらく特筆すべき出来事が起きなかったことを意味しており、またウィリアム王がこの時イングランドではなくノルマンディーに滞在していたことから『アングロサクソン年代記』に記すべき事柄も存在しなかったことが原因だとしている[123]。1082年、ウィリアム王は彼の異母弟オドの逮捕を命じた。この頃の文献に彼らが対立していたことを示す記述はされていないため、命令の理由は詳しくは分かっていない。オルデリック・ヴィターリスはのちに記した文献で、「オドはローマ教皇になるという願望を抱いており、それを達成するためにウィリアム王の家臣たちに対して南イタリア遠征に加わるよう説得を試みていた」という。これはウィリアム王の家臣に対する権限を脅かすこととなり、またウィリアム王の容認を受けていない行為であったとされる。オドはその後亡くなるまで監禁状態に置かれたが、彼の領土は没収されなかったという。1083年には、ウィリアム王の長男ロベールが再びフランス王のさらなる支援を得て反乱を起こした。またちょうどこの頃、ウィリアム王の王妃マティルダが亡くなった。彼女は生涯にわたりウィリアム王と仲睦まじかったとされ、マティルダの死はウィリアム王に追い打ちをかける一件となった[124]。

また、メーヌ地域もまた問題がくすぶっていた。メーヌ・ボーモン地方の貴族ユベール(en:Hubert de Beaumont-au-Maine)が1084年ごろにウィリアム王に対して反乱を起こしたのである。ユベールはサント=シュザンヌの居城でウィリアム王の軍勢に2年以上包囲され続け、最終的には王との講和に取り付けたことで解放された。その後の1084年から1085年にかけてのウィリアム王の動向は不明確である。1084年のイースターの日にはノルマンディーに滞在していたとされるが、それ以前にイングランドに渡り、デンマーク王クヌーズ4世のイングランド侵攻計画に対する防衛費 デーンゲルド を徴収した可能性も考えられている。デンマーク軍の侵攻に備え、ウィリアム王はイングランド軍並びにノルマン軍を1086年に入ってもなお動員し続けたが、1086年7月にクヌーズ王自身が亡くなったことを受けて解散された[125]。

国王ウィリアム

[編集]イングランドでの諸制度の変革

[編集]

ウィリアム王はイングランド統治を安定的なものにすべく、国中にキープやモット・アンド・ベイリーを建築させ、その中心的な存在となったのはロンドン塔の中核をなすホワイトタワーである。これらの防衛設備のおかげでノルマン人領主たちは万が一の際に非難すべき場所を確保でき、また領土の田舎が反乱軍に制圧されようとも中心地を守り抜くことができた。これらの初期の諸城は土や木材などを基に建築された単純な形式のものであったが、時代が下るにしたがって石造の城に建て替えられていった[127]。

遠征から間もないころ、イングランドに土地を与えられたノルマン人貴族たちは、自身も家で養っている騎士たちをイングランドに連れてきていたもののイングランドに土地を与えていなかった。しかし、徐々に騎士たちは再授封を経てイングランドに土地を与えられていった。また、ウィリアム王は新たに創設した大領主たちに対して、軍事遠征だけでなく城塞の守備のために定められた数の騎士を提供させた。この軍事組織は遠征前に施行されていたハイドと呼ばれる土地単位に基づく軍役制度とは大きく異なる制度であった[128]。

ウィリアム王は崩御するまでに間に、度重なる反乱の鎮圧を経てアングロサクソン人貴族をノルマン人・大陸系貴族と置き換えていった。ただし、ウィリアム王の遠征に随行した全ての貴族が大規模な土地を得たわけではなく、中には完全に平定されたとは言い難いイングランドという国に領土を持つことに商況的なものも存在した。また、イングランドに土地を得た者の中にはウィリアム王の近親者や上流貴族もいたが、比較的立場の低い出自を持つ者も存在した[129]。ウィリアム王はこのように家臣たちにイングランドの土地を授与する際、1,2人のイングランド人の所有地をそのまま授与することもあれば、複数人の所領をまとめて戦略的に重要な城塞の周辺に土地を集中させたうえで授与することもあった[130]。

中世の著述家マームズベリのウィリアムによれば、ウィリアム王は狩猟場としてニューフォレストを創設する際、36教区にもわたる広大な土地から居住民を追い出したという。現代の歴史家はニューフォレスト創設の際の住民追放政策はひどく誇張されていると結論づけている。ニューフォレストの大部分の地域は農業に適さない土地で地理学的研究によれば創設以前から人口が少なかった可能性が高い[131]。ウィリアム王は狩りを好み、森林法を制定して狩りの権利や動物の種類の制約などを課したという[132]。

統治体制

[編集]

1066年にイングランドを征服して以降、ウィリアム王はノルマンディー・イングランドを単一の法の下で統合した国家にしようとはしなかった。1066年以降に用いられたウィリアム王の[[印章](現在6つ現存している。)はどれもイングランド征服後に作成されたものであり、ウィリアム王をイングランド王として強調しつつも別個に公爵としても言及していた[注釈 20]。ウィリアム王はノルマンディー滞在中はノルマンディー公爵としてフランス王に対する封臣の義務を果たしていたものの、イングランドではそのような義務は存在しないという認識であった。これはウィリアム王の複数の領土がそれぞれ別個のものとして扱われていた証拠である。また、メーヌ・イングランド・ノルマンディーの3地域ではそれぞれの固有の統治体制が取られていた。例えば、イングランドではwritと呼ばれる体制が取られていたが、この体制は大陸では知られていないしタイルであった。また、ノルマンディーで発布されていた勅許状や行政書類もイングランドのそれとは異なる形式をとられていた[133]。

ウィリアム王が引き継いだイングランドの統治スタイルはノルマンディーよりも複雑なものであった。イングランド領はシャイアやカウンティと呼ばれる行政区画に分けられ、それらはまたハンドレッド(アングロサクソン時代におけるwapentake)といった構成単位に分かれていた。そして、シャイアはそれぞれシェリフ(sheriff)の管理・統治下に置かれ、これはノルマンディー等における副伯に相当する役職であった。シェリフは治安判事や王室収入の収集といった役目を担っていた[55]。ウィリアム王は1067年以降、亡くなるまでの間に両地域の統治のために19回もイングランド・ノルマンディー間を行き来した。ヘイスティングズの決戦から1072年までは主にイングランドに滞在し、それ以降の大部分はノルマンディーで過ごした[134][注釈 21]。ウィリアム王の拠点は依然としてノルマンディーの宮廷に置かれ、彼が滞在していない地域の統治は文書・書簡を基にした通信システムを通じで進められた。また、ウィリアム王の長期間の不在が予想される場合は代理を任命して統治を委任した。通常、国王代理はウィリアム王の近親者、異母弟オドやマティルダ王妃が任命された。また、場合によっては特定の問題に対処するために代理を任命することもあったという[135]。

ウィリアム王はデーンゲルドと呼ばれる土地税の徴収も継続して行った。これはウィリアム王にとって有利な制度であり、この頃の西ヨーロッパ諸国で広く徴収されていた税種であった。デーンゲルドは土地の価値に基づいて徴収される税で、時と場合によって税率を変えることができた。通常は1ハイドあたり2シリングの割合で徴収されたが、最大6シリングまで増税された[136]。ウィリアム王の領土では、異なるサイクル・形式で硬貨が鋳造されていた。イングランドの硬貨はより銀純度・芸術性の高い硬貨であったが、3年ごとに再鋳造する必要があった。一方のノルマンディーの硬貨は、銀純度・芸術性の低い硬貨であり、ほぼ再鋳造されることはなかった。イングランドでは他の種類の硬貨の鋳造が認められていなかったが、ノルマンディーを含む大陸地域では他の種類の硬貨も法定通貨として認められていた。また、ノルマンディーでイングランド硬貨(ペニー)が流通していた記録は残されておらず、両地域の貨幣を統一しようとする形跡は残されていない[133]。

ウィリアム王は徴税するだけでなく、多くの領域を直接支配することでも統治力を強化していた。ウィリアム王はエドワード懺悔王の継承者として王室の旧領の全てを手中に納め、またハロルド・ゴドウィンソンと彼の兄弟たちの遺領の大半も保持したことで、ウィリアム王はイングランドで圧倒的な規模を誇る世俗領主としての立場を固めていた[注釈 22]。

ドゥームズデイ・ブック

[編集]

1085年クリスマス、ウィリアム王はイングランド王国内の土地保有者に関する国勢調査の編纂を命じ、結果的にドゥームズデイ・ブックとして記録がまとめられた。各カウンティのリストには、所有者ごとに土地の所有状況が記載されており、私服前の保有者・土地価値・税評価・農民の人数・農具・その他の資源などがまとめられている。また、各街は別々にリストにまとめられている。これにはティーズ川・リブル川以南のカウンティも含まれていた。ドゥームズデイ・ブックの編纂は1086年8月1日までにほぼ完了しており、アングロサクソン年代記によれば、すべての主要貴族がソールズベリーの誓いを立てて忠誠の誓いを新たにした[138]。ウィリアム王がこの国勢調査を進めた動機は明らかになっていないが、封建的義務の記録や増収の正当化など、様々な要因があるとされる[2]。

死とその後

[編集]ウィリアム王は1086年の暮れにイングランドを離れた。ノルマンディーへの帰還に続き、王の娘コンスタンスがブルターニュ公アラン3世と結婚し、対フランス政策を促進させた。ウィリアム王の長男ロベールは依然としてフランス王と同盟を締結しており、問題を起こし続けていた。それ故にウィリアム王は1087年7月にフランス・Vexinに遠征する必要に迫られていた。そして遠征中にマントを包囲しているさなか、ウィリアム王は病に倒れたか、または彼の馬の鞍頭で負傷するかして[139]、ルーアン市街のサン・ジェルべ小修道院に移送され、同年9月9日に亡くなった[2]。彼の死の前後の記録に関しては2つの記録が残されており、混乱が生じている。オルデリック・ヴィターリスの文献には、多くに主要な人物によるスピーチ・セリフを含む長い記録が残されているが、これは実際に起きた出来事というよりは、王はどのように死ぬべきか書かれたを示す内容に近い。もう一つの文献(en:De obitu Willelmi)は9世紀の2つの記録の名前を変えたものであることが示されている[139]。

ウィリアム王はノルマンディー公国を長男ロベールに継承し、イングランド王国はウィリアム王の次男で同盟の息子ウィリアムに継がせた。3男ヘンリーには領土ではなく金銭を与えた。次男ウィリアムにイングランドを託したウィリアム王は、新王を支援するようランフランクス大司教に命じる手紙を次男に託した上で、9月7日/8日に次男ウィリアムをイングランドに送り返した。また、ウィリアム王は亡くなる際に教会に対する贈答や貧者のための金銭援助なども行ったという。そしてその時捕囚されていた全ての人々を解放するよう命じたといい、その中にはウィリアム王の異母弟オドも含まれていた[139]。

ウィリアム王の死後、混乱が生じた。ウィリアム王の死を見届けた全ての人々は王の亡骸をルーアンに残したまま、各々の抱える諸事に取り掛かるべく早急にルーアンを離れた。最終的にウィリアム王の亡骸は、ウィリアム王がかつて建立させたセント・エティエンヌ大修道に埋葬されることを望んでいたことから、カーンに移送されることが決まった。そしてその場でノルマンディーの司教や修道士、3男ヘンリーの臨席の上で葬儀が行われたが、式典は地元の民衆の1人の妨害を受けたという。この人物は教会が建設された土地が違法に奪われた自身の土地であると主張し騒ぎを起こしたのである。早急に協議を行った結果、民衆の訴えが正しかったことが明らかとなり、この人物は補償金を得ることとなった。さらに、ウィリアム王の遺体が棺桶に埋葬される際、遺体が棺桶に収まりきらず無理やり押し込められた結果破裂してしまうという事件が起き、教会は悪臭に見舞われたという[140]。

ウィリアム王の墓は、大理石の墓碑で示されており、そこには19世紀初頭のラテン語の碑文が刻まれている。墓は1087年以来、何度も開封されており、最初はの開封は1522年に教皇庁の命令によるものだった。このとき、無傷の遺体は墓に戻されたが、1562年のフランス宗教戦争の際に再び墓が暴かれ、この際に骨は散乱して失われてしまった。しかし、大腿骨の一本だけは残された。この唯一の遺骨は1642年に新しい墓碑とともに再埋葬され、その100年後にさらに豪華な記念碑へと置き換えられた。しかし、この墓もフランス革命の際に破壊され、最終的に現在の墓碑([レジャーストーン)へと改められた[141][注釈 23]。

業績

[編集]

ウィリアム王の崩御後、彼の息子であるノルマンディー公ロベールとイングランド王ウィリアムの間でイングランドとノルマンディーの支配をめぐる戦争が勃発した。その後、弟のウィリアムが1100年に死亡し、末弟のヘンリーが王位を継いだ後も、1106年のタンシュブレーの戦いでヘンリーがロベールを捕らえるまでノルマンディーとイングランドの支配権を巡る争いは続いた。この継承問題によってノルマンディーでの権威が低下し、貴族たちはウィリアム1世によって奪われた権力を取り戻した。ウィリアムの息子たちはまた、1089年に反乱を起こしてその後ほぼノルマン人の影響を脱したメーヌ地方に対する支配権も大きく失った。

ウィリアムの征服がイングランドに与えた影響は深刻であり、教会、貴族社会、文化、言語における変化は現代に至るまで続いている。征服によりイングランドはフランスとの結びつきを強め、これらの関係は中世を通じて続いた。一方で、ウィリアムの侵攻は、それまで密接だったイングランドとスカンディナヴィア諸王国との関係を断絶させる結果となった。ウィリアムの統治はイングランドとノルマンディーの行政制度を融合させ、新たな統治システムを確立し、後の中世イングランド王国の基盤を築いた[143]。

この変革がどの程度急激で広範なものであったかについては歴史家の間で議論が続いている。例えば、リチャード・サザン(en:Richard Southern)は「ノルマン・コンクエストは、ローマ帝国の崩壊から20世紀に至るまでのヨーロッパ史上、最も根本的な変革であった」と主張している。一方で、H・G・リチャードソン(H. G. Richardson)やG・O・セイルズ(G. O. Sayles)は、この変化をそれほど急激なものではなかったと見ている[144]。歴史家エレノア・サール(Eleanor Searle)は、ウィリアムの侵攻について「スカンディナヴィアの統治者以外では考えもしない計画だった」と述べている[145]。

ウィリアムの統治は、生前から歴史的な論争を引き起こしていた。ポワティエのウィリアムは彼の統治を称賛し、その恩恵を強調したが、アングロ・サクソン年代記は彼の訃報を記す部分にて、彼を厳しく非難している[144]。エリザベス1世の治世には、カンタベリー大司教マシュー・パーカーが「ノルマン・コンクエストによって純粋だったイングランド教会が堕落した」と考え、それを復興しようとした。17世紀から18世紀にかけて、一部の歴史家や法律家は、ウィリアムの支配がノルマンの軛を先住のアングロ・サクソン人に強いたと主張し、この議論は19世紀のナショナリズムの高まりの中でさらに発展した。

これらの議論の結果、ウィリアムは歴史家によって「イングランドの偉大さを築いた人物」として称えられることもあれば、「イングランド史上最も屈辱的な敗北をもたらした人物」として批判されることもある。ある者は彼を「イングランド憲法の敵」と見なし、また別の者は「憲法の創始者」と見ている[146]。

子女

[編集]ウィリアムは王妃マティルダとの間に最低でも9人の子供をもうけた[49]。なお、娘の誕生順については文献に記録がないため明らかになってはいない[2]。

1. ロベール

・誕生年:1051-1054年

・没年 :1134年2月10日[49]

・ノルマンディー公。コンヴェルサーノ伯ジョフロワの娘シビラ・オブ・コンヴェルサーノと結婚[147]

2. リシャール

・誕生年:1056年以前

・没年 :1075年ごろ[49]

3. ウィリアム

・誕生年:1056-1060年

・没年 :1100年8月2日[49]

・イングランド王。ニューフォレストで殺害された。

4. ヘンリー

・誕生年:1068年後半

・没年 :1135年12月1日

・イングランド王、スコットランド王マルカム3世の娘マティルダと結婚。後妻としてアデライザを迎えた[148]。

5. アデライザ(Adeliza・Adelida[149]・Adelaide[148]の表記ゆれあり。)

誕生年:不明

没年 :1113年以前

ハロルド・ゴドウィンソンと婚約していたとの説がある。修道女であったとされる[149]。

6. セシル・ド・ノルマンディー(Cecilia・Cecily)

誕生年:1066年以前

没年 :1127年

サント・トリニテ大修道院の大修道院長を務めた[49]。

7. マティルダ[2][149](Matilda)

誕生年:1061年頃

没年 :1086年頃?[148]

1086年編纂のドゥームズデイ・ブックで「ウィリアム王の娘」との言及あり[49]。

8. コンスタンス・ド・ノルマンディー

誕生年:不明

没年 :1090年

ブルターニュ公アラン4世と結婚。

9. アデル・ド・ノルマンディー

誕生年:1067年頃

没年 :1137年

ブロワ伯エティエンヌ2世と結婚。

10. アガサ(Agatha)(ウィリアム王の子である可能性がある。)

レオン王、カスティーリャ王並びにガリシア王であったアルフォンソ6世と婚約[注釈 24]。

なお、ウィリアム王に非嫡出子がいたとする記録は見つかっていない[153]。

注釈

[編集]- ^ 古ノルマン語表記ではWilliame、古英語表記ではWillelmである[1]。

- ^ 非ノルマン文献では通常bastardus(庶子王)として説明されている[2]。

- ^ ウィリアムは英語読みの名であり、ノルマンディーを含むフランス地域ではギヨームと呼ぶ。

- ^ ポワティエのウィリアムによれば、エドワードの王位継承はギヨーム公の助力のおかげであったとしているが、この頃のギヨーム公は公国内で無力な存在であったことからありえない話だとされている[2]

- ^ ギヨームの正確な誕生の時期は当時のノルマン諸文献の内容の矛盾によりはっきりしていない。オルデリック・ヴィターリスの文献ではギヨーム(ウィリアム王)が崩御した際の年齢が64歳であったとされているから、この内容からはギヨームの誕生は1023年頃であると推測できる。しかし、オルデリックは1035年にギヨームの父ロベール1世がエルサレムに巡礼の旅に出た際にギヨームが8歳であったとも記しており、この内容からはギヨームが誕生したのは1027年であると推測できる。マームズベリのウィリアムはロベール1世の出立の際にギヨームが7歳であったと記していることから、彼の文献からはギヨームの誕生年が1028年であったと推測できる。en:De obitu Willelmiという文献には、1087年の崩御の際にギヨーム(ウィリアム王)は59歳であったと記されており、この内容からは1027年若しくは1028年が生誕年であると推測できる[10]。

- ^ このことより、エマ・オブ・ノルマンディーはギヨームの大叔母で、エドワード懺悔王は彼の従兄弟であった[11][12]。

- ^ この娘はのちにen:La Ferté-Macéの領主ギヨームと結婚した[10]。

- ^ ゴーティエには2人の娘がおり、片方は尼に、もう片方はRalph Tessonに嫁いだ[10]。

- ^ この時期、教会と世俗社会における私生児の見方は変化しつつあった。教会はグレゴリウス改革の影響を受け、婚外性交の罪が生まれた子どもを汚す(穢す)という見解を持っていた。しかし、ウィリアムの生存中、貴族たちは完全には教会の見解を受け入れていなかった[19]。1135年までには、ウィリアムの息子であるヘンリー1世の子、ロバートの非嫡出の出生は、ヘンリーが正当な男子の後継者を残さずに亡くなった際に、ロバートが王位を継ぐことを阻む十分な理由となっていた。彼にはイングランド貴族の一部の支持があったにもかかわらずである[20]。

- ^ この禁止の理由ははっきりしていない。評議会の記録には理由が残されておらず、主な証拠はオルデリック・ヴィターリスによるものである。彼は遠回しに、ギヨーム公とマチルダが血縁的に近すぎた(en:Affinity (Catholic canon law))ことを示唆しているが、詳細には触れておらず、そのためこの問題は今もなお不明瞭なままである[43]。

- ^ 結婚の正確な日付は不明だが、おそらく1051年または1052年であり、1053年の終わりより前であることは確かである。なぜなら、その年の後半に作成された勅許状において、マチルダがギヨーム公の妻として記されているからである[45]

- ^ この二つの修道院は、ギヨーム公が約1059年に設立したサン・エティエンヌ修道院と、約4年後にマチルダが設立したサン・トリニテ修道院である[48]。

- ^ アシリング(Ætheling)とは、「王家の王子」という意味の称号であり、通常は国王の弟やまだ王位を継承していない息子に付与されていた[71]。

- ^ エドガー・アシリングもまた王位を主張する人物の1人であったが[75]、彼は1066年の時点で14歳であり、王位継承にはまだ若すぎた[76][77]。

- ^ バイユーのタペストリーには、ギヨーム公率いるノルマン軍が教皇の旗を掲げていると考えられる場面が描かれているかもしれないが、この旗が教皇のものであるとはタペストリーの中では明示されていない[80]。

- ^ マームズベリのウィリアム によれば、ギヨーム公はギーサの申し出を受け入れたと伝えているが、ウィリアム・オブ・ポワティエは、ギヨームはこの申し出を拒否したと述べている[90]。現代のハロルドの伝記作家たちは、ウィリアムがその申し出を拒否したという見解で一致している[91][92]。

- ^ 中世ヨーロッパの年代記では11世紀に起きた出来事に関して季節単位で発生時期を記しているため、より厳密な時期の特定は不可能とされる。

- ^ 歴史家Frank Barlowはこのウィリアム王の取り決めに関して、ウィリアムが若いころ叔父Maugerの野望に苦しめられていたことから、それと似たような状況を作り上げないようにするために行ったのではないかと指摘している[102]。

- ^ エドガーは1086年に南イタリアのノルマン系公国に向かうまでウィリアム王の宮廷に留まった[108]。

- ^ この印章は騎乗した騎士が描かれており、最初のequestrian sealの一例とされる。[133]

- ^ 1066年から1072年の間、ウィリアム王は15か月しかノルマンディーに滞在していない。1072年にノルマンディーに帰還したのちは、およぞ130か月をノルマンディーで、40か月をイングランドで過ごした[134]。

- ^ ドゥームズデイ・ブックによれば、ウィリアム王の領土は王の次の規模を誇った異母弟オドの約4倍もの規模であったとされ、領土の規模の3番手であったロジャー・ド・モントゴメリーの約7倍の規模を誇っていた[137]。

- ^ 現在墓に納められている大腿骨は1642年に再埋葬されたものと推定されている。しかし、ヴィクトリア朝時代の歴史家 E. A. フリーマン は、その骨は 1793年に失われた という見解を持っていた[142]。

- ^ ウィリアム・オブ・ポワティエによれば、イベリアの王である二人の兄弟がウィリアム王の娘の結婚相手を巡って競い合い、それが争いに発展したという[150]。一部の歴史家は、この2人をカスティーリャ王サンチョ2世とその弟であるガリシア王ガルシア2世と特定し、花嫁はサンチョの正式な妻として記録されているアルベルタである可能性があると考えている。彼女の名前はイベリア系ではないため、この説が有力視されている[151]。一方、シモン・ド・クレピーの匿名の伝記では、花嫁を巡り争った競争相手としてレオン王アルフォンソ6世とロベルト・イル・グイスカルドの名が挙げられている。また、マームズベリのウィリアムとオルデリック・ヴィターリスの記録によれば、ウィリアムの娘は「ガリシア王」アルフォンソと婚約していたものの、結婚前に亡くなったとされている。オルデリック・ヴィターリスの著作『教会史(Historia Ecclesiastica)』では、彼女の名は「アガサ」と記されており、さらに 「かつてハロルドの婚約者であった」と記している[150][151]。しかし、オルデリック自身の以前の記述である 『ノルマン公爵の歴史(Gesta Normannorum Ducum)』では、ハロルドの婚約者としてウィリアムの娘アデリス(Adelidis)の名を挙げており、矛盾が生じている[149]。アルフォンソ6世の複雑な婚姻歴に関する最近の研究では、彼がウィリアムの娘アガサ と婚約していたことを受け入れる見解が一般的となっている[150][151][152]。しかし、デイヴィッド・ダグラス(David Douglas)は、アガサという名前は実際にはウィリアムの既知の娘アデライザ(Adeliza)の誤認であるとして、この説を退けている[49]。一方、エリザベス・ヴァン・ハウツ(en:Elisabeth van Houts)は明確な結論を避け、アデライザが修道女になる前に婚約していた可能性を認めつつ、アガサがウィリアムの別の娘であった可能性も排除しない見方を示している[149]。

引用

[編集]- ^ a b c d Bates William the Conqueror p. 33

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Bates "William I" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ Potts "Normandy, 911–1144" p. 31

- ^ Collins Early Medieval Europe pp. 376–377

- ^ Williams Æthelred the Unready pp. 42–43

- ^ Williams Æthelred the Unready pp. 54–55

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 80–83

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 83–85

- ^ "William the Conqueror" Royal Family

- ^ a b c d e Douglas William the Conqueror pp. 379–382

- ^ Douglas William the Conqueror p. 417

- ^ Douglas William the Conqueror p. 420

- ^ van Houts "Les femmes" Tabularia "Études" pp. 19–34

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 31–32

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 32–34, 145

- ^ a b Douglas William the Conqueror pp. 35–37

- ^ Bates William the Conqueror p. 36

- ^ Douglas William the Conqueror p. 37

- ^ Crouch Birth of Nobility pp. 132–133

- ^ Given-Wilson and Curteis Royal Bastards p. 42

- ^ a b Douglas William the Conqueror pp. 38–39

- ^ Douglas William the Conqueror p. 51

- ^ Douglas William the Conqueror p. 40

- ^ Bates William the Conqueror p. 37

- ^ Searle Predatory Kinship pp. 196–198

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 42–43

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 45–46

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 47–49

- ^ Bates William the Conqueror p. 38

- ^ Bates William the Conqueror p. 40

- ^ Douglas William the Conqueror p. 53

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 54–55

- ^ a b Douglas William the Conqueror pp. 56–58

- ^ Bates William the Conqueror pp. 43–44

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 59–60

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 63–64

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 66–67

- ^ Douglas William the Conqueror p. 64

- ^ Douglas William the Conqueror p. 67

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 68–69

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 75–76

- ^ Bates William the Conqueror p. 50

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 391–393

- ^ Douglas William the Conqueror p. 76

- ^ Douglas William the Conqueror p. 391

- ^ a b Bates William the Conqueror pp. 44–45

- ^ Douglas William the Conqueror p. 80

- ^ Bates William the Conqueror pp. 66–67

- ^ a b c d e f g h Douglas William the Conqueror pp. 393–395

- ^ a b c Bates William the Conqueror pp. 115–116

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 368–369

- ^ Searle Predatory Kinship p. 203

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 323

- ^ Bates William the Conqueror p. 133

- ^ a b c Bates William the Conqueror pp. 23–24

- ^ Bates William the Conqueror pp. 63–65

- ^ a b Bates William the Conqueror pp. 64–66

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 111–112

- ^ a b Barlow "Edward" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ a b Bates William the Conqueror pp. 46–47

- ^ a b Huscroft Norman Conquest pp. 93–95

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 86–87

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 89–91

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 95–96

- ^ Douglas William the Conqueror p. 174

- ^ a b Bates William the Conqueror p. 53

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 178–179

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 98–100

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 102–103

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 97

- ^ Miller "Ætheling" Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England pp. 13–14

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 107–109

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 115–116

- ^ a b c Huscroft Ruling England pp. 12–13

- ^ Bates William the Conqueror p. 78

- ^ Thomas Norman Conquest p. 18

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 132

- ^ a b Huscroft Norman Conquest pp. 118–119

- ^ Bates William the Conqueror pp. 79–81

- ^ a b c Huscroft Norman Conquest pp. 120–123

- ^ a b c Carpenter Struggle for Mastery p. 72

- ^ Marren 1066 p. 93

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 124

- ^ Lawson Battle of Hastings pp. 180–182

- ^ Marren 1066 pp. 99–100

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 126

- ^ Carpenter Struggle for Mastery p. 73

- ^ Huscroft Norman Conquest pp. 127–128

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 129

- ^ Williams "Godwine, earl of Wessex" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ Walker Harold p. 181

- ^ Rex Harold II p. 254

- ^ Huscroft Norman Conquest p. 131

- ^ a b Huscroft Norman Conquest pp. 131–133

- ^ a b c d Huscroft Norman Conquest pp. 138–139

- ^ Douglas William the Conqueror p. 423

- ^ a b Carpenter Struggle for Mastery pp. 75–76

- ^ a b c Huscroft Ruling England pp. 57–58

- ^ Douglas William the Conqueror p. 225

- ^ a b Carpenter Struggle for Mastery pp. 76–77

- ^ a b c Bates William the Conqueror pp. 106–107

- ^ a b Barlow English Church 1066–1154 p. 59

- ^ Turner "Richard Lionheart" French Historical Studies p. 521

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 221–222

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 223–225

- ^ Bates William the Conqueror pp. 107–109

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 228–229

- ^ a b c Bates William the Conqueror p. 111

- ^ a b Bates William the Conqueror p. 112

- ^ a b c d Douglas William the Conqueror pp. 231–233

- ^ a b Douglas William the Conqueror pp. 230–231

- ^ Pettifer English Castles pp. 161–162

- ^ a b Williams "Ralph, earl" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ Lewis "Breteuil, Roger de, earl of Hereford" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ Bates William the Conqueror pp. 181–182

- ^ a b Bates William the Conqueror pp. 183–184

- ^ Bates William the Conqueror pp. 185–186

- ^ Douglas and Greenaway, p. 158

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 238–239

- ^ a b Douglas William the Conqueror pp. 240–241

- ^ Bates William the Conqueror p. 188

- ^ Bates William the Conqueror p. 189

- ^ Bates William the Conqueror p. 193

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 243–244

- ^ Bates William the Conqueror pp. 196–198

- ^ Pettifer English Castles p. 151

- ^ Bates William the Conqueror pp. 147–148

- ^ Bates William the Conqueror pp. 154–155

- ^ Bates William the Conqueror pp. 148–149

- ^ Bates William the Conqueror pp. 152–153

- ^ Young Royal Forests pp. 7–8

- ^ Bates William the Conqueror pp. 118–119

- ^ a b c Bates William the Conqueror pp. 138–141

- ^ a b Bates William the Conqueror pp. 133–134

- ^ Bates William the Conqueror pp. 136–137

- ^ Bates William the Conqueror pp. 151–152

- ^ Bates William the Conqueror p. 150

- ^ Bates William the Conqueror pp. 198–202

- ^ a b c Bates William the Conqueror pp. 202–205

- ^ Bates William the Conqueror pp. 207–208

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 362–363

- ^ Douglas William the Conqueror p. 363 footnote 4

- ^ Bates William the Conqueror pp. 210–211

- ^ a b Clanchy England and its Rulers pp. 31–32

- ^ Searle Predatory Kinship p. 232

- ^ Douglas William the Conqueror pp. 4–5

- ^ Thompson "Robert, duke of Normandy" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ a b c Fryde, et al., Handbook of British Chronology, p. 35

- ^ a b c d e Van Houts "Adelida" Oxford Dictionary of National Biography

- ^ a b c Salazar y Acha "Contribución al estudio" Anales de la Real Academia pp. 307–308

- ^ a b c Reilly Kingdom of Leon-Castile p. 47

- ^ Canal Sánchez-Pagín "Jimena Muñoz" Anuario de Estudios Medievales pp. 12–14

- ^ Given-Wilson and Curteis Royal Bastards p. 59

参考文献

[編集]- Barlow, Frank [in 英語] (2004). "Edward (St Edward; known as Edward the Confessor) (1003x5–1066)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/8516. 2012年5月16日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Barlow, Frank (1979). The English Church 1066–1154: A History of the Anglo-Norman Church. New York: Longman. ISBN 0-582-50236-5

- Barlow, Frank [in 英語] (2004). "William II (c. 1060–1100)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/29449. 2012年6月29日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Bates, David (2001). William the Conqueror. Kings and Queens of Medieval England. Stroud, UK: Tempus. ISBN 0-7524-1980-3

- Bates, David [in 英語] (2004). "William I (known as William the Conqueror)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/29448. 2012年3月26日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Canal Sánchez-Pagín, José María (2020). “Jimena Muñoz, Amiga de Alfonso VI” (スペイン語). Anuario de Estudios Medievales 21: 11–40. doi:10.3989/aem.1991.v21.1103.

- Carpenter, David (2004). The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284. New York: Penguin. ISBN 0-14-014824-8

- Clanchy, M. T. (2006). England and its Rulers: 1066–1307. Blackwell Classic Histories of England (Third ed.). Oxford: Blackwell. ISBN 1-4051-0650-6

- Collins, Roger (1999). Early Medieval Europe: 300–1000 (Second ed.). New York: St. Martin's Press. ISBN 0-312-21886-9

- Crouch, David (2005). The Birth of Nobility: Constructing Aristocracy in England and France, 900–1300. New York: Longman. ISBN 0-582-36981-9

- Douglas, David C. (1964). William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press. OCLC 399137

- Douglas, David C.; Greenaway, G. W. (1981). English Historical Documents, 1042–1189. London and New York: Routledge. ISBN 0-203-43951-1

- Fryde, E. B.; Greenway, D. E.; Porter, S.; Roy, I. (1996). Handbook of British Chronology (Third revised ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-56350-X

- Given-Wilson, Chris; Curteis, Alice (1995). The Royal Bastards of Medieval England. New York: Barnes & Noble. ISBN 1-56619-962-X

- Huscroft, Richard (2009). The Norman Conquest: A New Introduction. New York: Longman. ISBN 978-1-4058-1155-2

- Huscroft, Richard (2005). Ruling England 1042–1217. London: Pearson/Longman. ISBN 0-582-84882-2

- Lawson, M. K. (2002). The Battle of Hastings: 1066. Stroud, UK: Tempus. ISBN 0-7524-1998-6

- Lewis, C. P. (2004). "Breteuil, Roger de, earl of Hereford (fl. 1071–1087)". Oxford Dictionary of National Biography. doi:10.1093/ref:odnb/9661. 2012年6月25日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Marren, Peter (2004). 1066: The Battles of York, Stamford Bridge & Hastings. Battleground Britain. Barnsley, UK: Leo Cooper. ISBN 0-85052-953-0

- Miller, Sean (2001). "Ætheling". In Lapidge, Michael [in 英語]; Blair, John [in 英語]; Keynes, Simon [in 英語]; Scragg, Donald (eds.). Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Malden, MA: Blackwell Publishing. pp. 13–14. ISBN 978-0-631-22492-1。

- Pettifer, Adrian (1995). English Castles: A Guide by Counties. Woodbridge, UK: Boydell. ISBN 0-85115-782-3

- Potts, Cassandra (2002). “Normandy, 911–1144”. In Harper-Bill, Christopher; Van Houts, Elisabeth M. C.. A Companion to the Anglo-Norman World. Boydell. pp. 19–42

- Reilly, Bernard F. (1988). The Kingdom of Leon-Castile Under Alfonso VI. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-05515-2

- Rex, Peter (2005). Harold II: The Doomed Saxon King. Stroud, UK: Tempus. ISBN 978-0-7394-7185-2

- Salazar y Acha, Jaime de (1992–1993). “Contribución al estudio del reinado de Alfonso VI de Castilla: algunas aclaraciones sobre su política matrimonial” (スペイン語). Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 2: 299–336.

- Searle, Eleanor (1988). Predatory Kinship and the Creation of Norman Power, 840–1066. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-06276-0

- Thomas, Hugh (2007). The Norman Conquest: England after William the Conqueror. Critical Issues in History. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-0-7425-3840-5

- Thompson, Kathleen (2004). "Robert, duke of Normandy (b. in or after 1050, d. 1134)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/23715. 2012年4月3日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Turner, Ralph V. (1998). “Richard Lionheart and the Episcopate in His French Domains”. French Historical Studies 21 (4 Autumn): 517–542. doi:10.2307/286806. JSTOR 286806.

- van Houts, Elizabeth (2004). "Adelida (Adeliza) (d. before 1113)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/164. 2012年3月26日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- van Houts, Elisabeth (2002). “Les femmes dans l'histoire du duché de Normandie (Women in the history of ducal Normandy)” (フランス語). Tabularia "Études" (2): 19–34. doi:10.4000/tabularia.1736.

- Walker, Ian (2000). Harold the Last Anglo-Saxon King. Gloucestershire, UK: Wrens Park. ISBN 0-905778-46-4

- “William the Conqueror”. The Royal Family. London: the Royal Household. 16 March 2023閲覧。

- Williams, Ann (2003). Æthelred the Unready: The Ill-Counselled King. London: Hambledon & London. ISBN 1-85285-382-4

- Williams, Ann [in 英語] (2004). "Godwine, earl of Wessex (d. 1053)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/10887. 2012年5月27日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Williams, Ann [in 英語] (2004). "Ralph, earl (d. 1097x9)". Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/11707. 2012年6月25日閲覧。 (要購読、またはイギリス公立図書館への会員加入)

- Young, Charles R. (1979). The Royal Forests of Medieval England. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-7760-0