贈与 (経済人類学)

このページ名「贈与 (経済人類学)」は暫定的なものです。(2025年2月) |

この項目「贈与 (経済人類学)」は途中まで翻訳されたものです。(原文:英語版 "Gift economy" 09:38, 11 February 2025 (UTC)) 翻訳作業に協力して下さる方を求めています。ノートページや履歴、翻訳のガイドラインも参照してください。要約欄への翻訳情報の記入をお忘れなく。(2025年2月) |

贈与経済(英語:gift economy)または贈与文化(英語:gift culture)は、人類学的にみて価値ある物が、売られるのではなく、報酬に関する明示的な合意なしに贈られる、交換システムの一形態を指す[1]。贈与文化における贈り物(gift)の贈与は、社会規範と慣習によって規定される。互酬性(reciprocity)がある程度期待されるものの、贈与は、金銭やその他の財・サービスとの明確な交換として行われるわけではない[2]。これは、物やサービスが受け取った価値(value received)と明示的に交換される物々交換経済や市場経済とは対照的である。

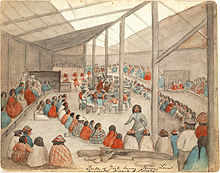

贈与経済の性質は、人類学における基本的な議論の対象である。人類学における贈与経済の研究は、第一次世界大戦中にブロニスワフ・マリノフスキが、トロブリアンド諸島で行われるクラ交易[3]について記述したことから始まった[4]。クラ交易は贈り物(gift)のようなものだったようである。というのも、トロブリアンド人は危険な海を越えて遠くまで旅し、見返りの保証なしに価値あるとみなされる品物を贈ったからである。フランスの人類学者マルセル・モースとマリノフスキとの論争によって、「贈与交換」の複雑さがすぐに証明されたほか、「互酬性」「譲渡できない財(inalienable possessions)」「贈与」といった、交換のさまざまな形態を区別するための専門用語が導入された[5][6]。

人類学者のモーリス・ブロックとジョナサン・パリー(Jonathan Parry)によれば、もっとも注目を集めているのは、市場交換と非市場交換の間の不安定な関係性である。一部の論者は、贈与経済はコミュニティを構築する[7]一方で、市場はコミュニティの関係性を傷つけると主張する[8]。

贈与交換はいくつかの原理によって、他の交換形式と区別される。その原理とは、交換される品物に適用される所有権の形態(贈与が「経済システム」として特徴付けられる明確な「交換領域sphere of exchange」を形成するかどうか等)、贈与交換が確立する社会的関係の性質などである。高度に商業化された社会における贈り物の思想(Gift ideology)は、非市場社会に典型的な「贈与(prestations)」とは異なる。贈与経済は、共有財産制度や非商品化労働の交換などの現象とも異なる。

贈与交換の原則

[編集]人類学者のジョナサン・パリ―によれば、 贈り物の性質、および経済システムを構成する贈与交換という別の領域についての議論は、近代・西洋の市場社会に基づいた贈り物概念をあたかも文化や時代を超えて普遍的であるかのように適用するエスノセントリズムによって毒されてきた。しかし彼は、人類学者はさまざまな文化的・歴史的な交換形態の分析を通じて、普遍的な慣習は存在しないことを立証した、と主張する[9]。同様に、純粋贈与(pure gift)という概念は「高度な分業と重要な商業部門を持つ、高度に差別化された社会で生まれる可能性が高」く、「非市場的な贈与とは区別される必要がある」[10]。アネット・ワイナーによれば、ブロニスワフ・マリノフスキとマルセル・モースの間の初期の古典的な論争が証明したように、非市場社会における贈与経済について語ることは、交換関係の際立った特徴を無視することになる[5][6]。贈与交換は政治、親族、宗教の制度に「埋め込まれている(en:Embeddedness)」ことが多く、したがってそれ自体は「経済」システムを構成しない[11]。

財産と譲渡可能性

[編集]贈与(Gift-giving)は、特定の物に対する所有権の移転の一種である。これらの所有権の性質は、社会や文化によって異なり、普遍的なものではない。贈与の性質は、導入されている財産制度の種類によって変わる[12]。 財産とは、物ではなく、物をめぐる人々の関係である[13]。それは、物の使用と処分に関する人々の行動を規定する社会的関係である。人類学者は、物に対するさまざまな主体(個人または法人)の権利の束の観点からこれらの関係を分析する[12]。一例として、知的財産権をめぐる現在の議論が挙げられる[14][15][16][17] 。著者が著作権を保持している本を購入したとしよう。本は売買される商品であるが、著者から完全に切り離されているわけではなく、著者が本に対する権利を保持している。著者の権利があるために、本の所有者は、本に対してできることが制限されている[18][19]。ワイナーは、贈り物/商品に対する権利を保持したまま相手に与える能力は、マリノフスキとモースによって記述された贈与文化の重要な特徴であり、クラ交易における贈り物がトロブリアンド諸島を巡る途方もない旅の後に元の持ち主の手元に戻る理由を説明するものである、と主張する。クラ交易において贈られた贈り物は、ある意味では、贈り主の財産のままである[6]。

贈与と給付

[編集]

マリノフスキによるクラ交易の研究[20]は、『贈与論』 (原題"Essai sur le don", 1925年)の著者であるフランスの人類学者マルセル・モースとの論争の対象となった[5]。

パリーによれば、マリノフスキは、「個人」間の物品の交換と、当該個人らの贈与に対する利己的な動機(同等以上の価値の見返りへの期待)を強調した。マリノフスキは、互酬性は贈与の暗黙の一部であり、期待のない贈与はないと主張した[21]。

モースは対照的に、贈与は個人間のものではなく、より大きな集団の代表者間のものであることを強調した。これらの贈与は、コミュニティサービスのごとく義務から提供される「全体的給付(total prestation)」であるとされた[22]。これらは売買可能な商品ではなく、戴冠宝器のように、「自律的親族集団(corporate kin group)」の名声、歴史、アイデンティティ(たとえば王家の血統)を体現するものであった。モースは、利害関係を考えたときに「なぜ誰かがそうしたものを譲るのか?」と問うた。彼の答えは、「贈り物の魂(the spirit of the gift)」という不可思議な概念であった。

パリーは、混乱(およびその結果生じた議論)の多くは翻訳の誤りによるものだと考えている。モースは、返礼(a return gift)は贈り主との関係を維持するために行われるものであると主張しているようである。すなわち、贈り物を返さなければ関係は終わり、将来の贈り物の約束もなくなると主張しているようである。

マリノフスキとモースの両者は、明確に制度化された経済交換システムが存在しない非市場社会においては、贈与(gift)/給付(prestation)の交換は、互いに明確に区別できない経済的、親族的、宗教的、政治的な機能を果たし、相互に慣行の性質に影響を与えているという点において合意した[21]。

譲渡できない財

[編集]

全体的給付(total prestations)の概念は、マリノフスキのフィールド調査地であるトロブリアンド諸島を再訪したアネット・ワイナーによってさらに発展させられた。彼女の批判は2つあった。第一に、トロブリアンド諸島の社会は母系社会であり、女性は経済的・政治的に大きな力を有しているが、マリノフスキは女性による分配を無視していた。第二に、ワイナーは、モースによる互酬性と「贈り物の魂」に関する議論を、著書"Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-Giving"において「譲渡できない財(inalienable possessions)」という観点から発展させた[6]。ワイナーは、交換可能な動産と、贈与を引き戻す役割を果たす不動の財(トロブリアンド諸島の場合、クラ族の男性は女性の土地財産を贈与した)とを対比した。贈与された財は特定のグループと強く結びついているため、贈与されたとしても、その物品は実際には譲渡されない。そのような物品は、社会における特定の種類の親族グループの存在に依存している。

フランスの人類学者モーリス・ゴドリエ[23]は、"The Enigma of the Gift"(1999年)でこの分析を続けた。アルバート・シュラウワーズ(Albert Schrauwers)は、ワイナーとゴドリエが例として挙げたような社会(トロブリアンド諸島のクラ交易、太平洋岸北西岸の先住民族によるポトラッチ、インドネシア・南スラウェシのトラジャ族)はすべて、クロード・レヴィ=ストロースによる「家社会」(「家」は、高貴な血統と、彼らが所有する土地の両方を指す)のモデルに適合する、階級化された上流階級の親族集団を特徴とすると主張した。全体的給付(Total prestations)は、特定の親族グループに帰属する土地所有を維持し、階級社会における地位を維持するために与えられる[24]。

互酬性と、贈り物の魂

[編集]クリス・グレゴリーは、互酬性とは、大雑把に言えば、贈り物の贈与として特徴づけられる二者間の交換関係であると主張した。グレゴリーは、友人や潜在的な敵に贈り物をするのは、彼らに負い目を負わせることによって関係を築くためだと論じた。また、そのような関係が持続するためには、贈与と返礼との間に時間差が必要であり、常にどちらか一方が負い目を負っていなければならないとも主張した。米国の文化人類学者であるマーシャル・サーリンズは、誕生日の贈り物を例に挙げた。贈り物とその返礼(一方の誕生日ともう一方の誕生日)とは時間的に隔てられているため、どちらか一方はお返しの贈り物をする義務を感じる。お返しの贈り物を忘れるだけで、関係が終わる可能性がある。グレゴリーは、負い目の関係がなければ互酬性はなく、これが贈与経済と「真の」贈与、つまり見返りを期待せずに贈与されるもの(サーリンズが「一般化した」互酬性)との違いであると述べた[25]。

サーリンズは、著書『石器時代の経済学』(原題"Stone Age Economics", 1972年) にて、互酬性を「二当事者間の財の双方向的な移転」と定義し、さらに互酬性を3つに類型化した[26]。

贈与、または「一般的互酬性(generalized reciprocity)」とは、利他的と推定される取引[26]、商品やサービスの正確な価値を把握せずに行われる取引であるが、多くの場合、時間の経過とともに価値が均衡すること(「援助」が返礼されること[26])への期待が伴う。「均衡的互酬性(Balanced or Symmetrical reciprocity)」は、限定された短期間の同等の価値ないし有用性を持った返礼を規定する取引である[26]。指定された金額・時間・場所で、公正で具体的な見返りを期待するときに発生する。贈与交換、民族誌のなかの交易や売買などがあてはまる[26]。市場、または「否定的互酬性(negative reciprocity)」とは、各当事者が交換から利益を得ることを意図し、多くの場合、相手を犠牲にして商品やサービスの交換を行うことを指す。物々交換、値切り、策略、窃盗などのさまざまな占有があてはまる[26]。

贈与経済、すなわち一般的互酬性は緊密な血縁関係内で発生し、親族上の距離が遠いほど、取引は均衡的互酬性、さらには否定的互酬性に向かうとされた[27]。

関連項目

[編集]脚注

[編集]- ^ Cheal, David J (1988). “1”. The Gift Economy. New York: Routledge. pp. 1–19. ISBN 0415006414 2009年6月18日閲覧。

- ^ R. Kranton: Reciprocal exchange: a self-sustaining system, American Economic Review, V. 86 (1996), Issue 4 (September), pp. 830–851

- ^ Malinowski, Bronislaw (1922). Argonauts of the Western Pacific. London

- ^ Keesing, Roger; Strathern, Andrew (1988). Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective. Fort Worth: Harcourt Brace and Company. p. 165

- ^ a b c Mauss, Marcel (1970). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. London: Cohen & West

- ^ a b c d Weiner, Annette (1992). Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-while-Giving. Berkeley: University of California Press

- ^ Bollier, David. "The Stubborn Vitality of the Gift Economy." Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth. First Printing ed. New York: Routledge, 2002. 38–39[要ISBN].

- ^ J. Parry, M. Bloch (1989). "Introduction" in Money and the Morality of Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 8–12

- ^ Parry, Jonathan (1986). “The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift'”. Man 21 (3): 453–473. doi:10.2307/2803096. JSTOR 2803096.

- ^ Parry, Jonathan (1986). “The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift'”. Man 21 (3): 467. doi:10.2307/2803096. JSTOR 2803096.

- ^ Gregory, Chris (1982). Gifts and Commodities. London: Academic Press. pp. 6–9

- ^ a b Hann, C.M. (1998). Property Relations: Renewing the Anthropological Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 4

- ^ Sider, Gerald M. (1980). “The Ties That Bind: Culture and Agriculture, Property and Propriety in the Newfoundland Village Fishery”. Social History 5 (1): 2–3, 17. doi:10.1080/03071028008567469.

- ^ Levitt, Leon (1987). “On property, Intellectual Property, the Culture of Property, and Software Pirating”. Anthropology of Work Review 8 (1): 7–9. doi:10.1525/awr.1987.8.1.7.

- ^ Friedman, Jonathan (1999). “The Cultural Life of Intellectual Properties: Authorship, Appropriation, and the Law”. American Ethnologist 26 (4): 1001–1002. doi:10.1525/ae.1999.26.4.1001.

- ^ Aragon, Lorraine; James Leach (2008). “Arts and Owners: Intellectual property law and the politics of scale in Indonesian Arts”. American Ethnologist 35 (4): 607–631. doi:10.1111/j.1548-1425.2008.00101.x.

- ^ Coombe, Rosemary J. (1993). “Cultural and Intellectual Properties: Occupying the Colonial Imagination”. PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 16 (1): 8–15. doi:10.1525/pol.1993.16.1.8.

- ^ Chris Hann, Keith Hart (2011). Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press. p. 158

- ^ Strangelove, Michael (2005). The Empire of Mind: Digital Piracy and the Anti-Capitalist Movement. Toronto: University of Toronto Press. pp. 92–96

- ^ Malinowski, Bronislaw (1984). Argonauts of the Western Pacific : an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press

- ^ a b Parry, Jonathan (1986). “The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift'”. Man 21 (3): 466–469. doi:10.2307/2803096. JSTOR 2803096.

- ^ Chris Hann; Keith Hart (2011). Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity Press. p. 50

- ^ Godelier, Maurice (1999). The Enigma of the Gift. Cambridge: Polity Press

- ^ Schrauwers, Albert (2004). “H(h)ouses, E(e)states and class: On the importance of capitals in central Sulawesi”. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 160 (1): 72–94. doi:10.1163/22134379-90003735.

- ^ Gregory, Chris (1982). Gifts and Commodities. London: Academic Press. pp. 189–194

- ^ a b c d e f 糸林 2014, p. 39.

- ^ Sahlins, Marshall (1972). Stone Age Economics. Chicago: Aldine-Atherton. ISBN 0202010996

参考文献

[編集]- 糸林誉史「互酬性と社会的交換理論」『文化学園大学紀要人文・社会科学研究』第22巻、2014年、35-48頁。