組曲第3番 (チャイコフスキー)

| 音楽・音声外部リンク | |

|---|---|

| 全曲を試聴する | |

|

|

組曲第3番 ト長調 作品55は、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーが1884年に作曲した管弦楽のための組曲。作曲はピアノと管弦楽のための協奏的幻想曲と並行して進められた。当初本組曲の第1曲として構想された「コントラスト」(Contrastes)は、幻想曲の終楽章に転用されることになった。

初演は1885年1月24日、サンクトペテルブルクにおいてハンス・フォン・ビューローの指揮によって行われ、曲は指揮者のマックス・エルトマンスデルファーに献呈された。組曲第2番で初演のタクトを握ったエルトマンスデルファーは、本作品では初演の数日後にモスクワ初演を指揮している。

概要

[編集]作曲の経緯

[編集] |

|

「私は交響曲を書いたつもりであるが、表題は重要ではないのだ」とチャイコフスキーはセルゲイ・タネーエフへと書き送っている[1]。彼は1884年の初夏にウクライナのカメンカに義理の兄弟にあたるレフ・ダヴィドフを訪ねていた[2]。ダヴィドフ家の所有地を訪れた際には、ピアノ協奏曲と交響曲の構想が出来上がっていたのである。しかし、どちらの案も作曲者の意図通りには実現されなかった。彼はまもなく交響曲のためにと考えた着想が、それまでに書いていた2作品のような管弦楽組曲により似つかわしいと考えを改めたのである[3]。新作の交響曲の計画が別の枠組みへと組み替えられていく様は、チャイコフスキーのパトロンであったナジェジダ・フォン・メックに対しても報告されている[4]。

問題は第1曲にあった。元来の第1曲は「コントラスト」(Contrastes)という題を持ち、組曲第2番の第1曲である「音遊び」(Jeu de sons)と遠からぬ、音響と様式の対照から成る幻想曲となるはずであった。作曲を進めるほどに音楽は作曲者の手に負えないものになっていき、彼はそれを毛嫌いするようになった。「コントラスト」は結局、協奏的幻想曲に活路を見出すことになる[3]。一方、「コントラスト」に代わる第1曲となった「エレジー」(Élégie)の着想以降の筆致は軽快で、草稿が書きあがる頃にはチャイコフスキーは楽曲を楽観的にとらえることができるようになっていた[5]。

組曲第3番の元来の構想は第2組曲に近いものだった - はじめの2つの管弦楽組曲同様に非常に大きな第1曲、そして小規模な曲が3曲続き変奏曲の終曲、である[6]。「コントラスト」が辿った経過は協奏的幻想曲のためには良かったものの、組曲の方では変奏曲が前の3つの小曲を合わせたのと同等の大きさとなり、バランスを損なう結果に陥ってしまった。しかし、「コントラスト」がなくなっても本組曲はなお長大な作品である[3]。

ローランド・ジョン・ウィリーはチャイコフスキーがまず手を付けたのはスケルツォであったと記している。「憂鬱なワルツ」(Valse mélancolique)、「エレジー」と続きフィナーレの主題と変奏曲が最後であった[4]。作曲者が終曲の速度を決定して全体的な推進力を与えるにあたり、このことが役に立ったのではないかとウィリーは述べている。同時に、彼は終曲の主題を他の曲と関連付けている。「開始の和音は6度の音を付加した三和音であり(直前のスケルツォでも用いられている)、『エレジー』(第1曲)のように曲は意識的に旋律豊かに書かれている[7]。」

さらにウィリーは第3組曲の魅力の質について「交響曲とするには突出しすぎている。同時に一方では組曲としての一貫性は気ままな寄せ集めであった第2組曲から大きく進歩している」と語っている。反面、この統一感ゆえに「6年前に第1組曲を作曲した際にチャイコフスキーが非常に大事にしていた、自由さには疑問符が投げかけられる」と彼は唱えている。加えて、組曲第3番は先立つ2つの組曲に比べて音色の面でかなり暗い音楽となっている、とウィリーは指摘する[8]。

評価

[編集]

チャイコフスキーは新しい組曲が大衆の好評を得るだろうと自信をもっていた。初演の評価について、演奏会の6日後に彼がフォン・メックに宛てた書簡には次のようにある。「現実は私の予想をはるかに超えたものでした。かつてこれほどまでの大成功を経験したことがありません。目にしたのは客席全体が感動し、私に感謝する様子だったのです。このような瞬間は芸術家の生涯を彩る最上の装飾です。これがあるからこそ、生きて仕事をする価値があるのです[9]。」作曲者の弟であるモデスト・チャイコフスキーが後年主張したところでは、これが当時ロシアの交響楽における史上最大の成功であった。各紙は一様に好意的な評を与え、作曲者の友人であったゲルマン・ラローシはチャイコフスキーの音楽が真の未来の音楽であると宣言した[10]。最初の管弦楽組曲2作品も聴衆並びに評論家から非常に好評を博していたものの、チャイコフスキーはそのいずれの初演にも立ち会っていなかったのである。

ラローシのコメントは、今日では因習的に聞こえるものが当時は非常に新鮮かつ独創的であったということを思い出させてくれる。チャイコフスキーは本作では何ら新たな感情的深みへの探究を行っていないが、創意はこの上ない霊感の下に発揮されたレベルのものとなっている。第3組曲では先の2作品で示された旋律と管弦楽の可能性をさらに追及し、作曲者が回帰した大規模な変奏曲形式を突き詰めようとする姿勢が顕著である[10]。終曲の『主題と変奏』はチャイコフスキーの創作の才を見事に示しており、その管弦楽法は範とすべきものである。生前のチャイコフスキーにとって組曲からこのフィナーレだけを取り出して演奏するよう求められるのは珍しいことではなく、それほどに広い支持を得ていた。以後も終曲のみで数えきれない回数の演奏が重ねられてきている。

楽器編成

[編集]フルート3(1人はピッコロ持ち替え)、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2(A)、ファゴット2、ホルン4(F)、トランペット2(DとF)、トロンボーン3、テューバ、ティンパニ、スネアドラム、タンブリン、トライアングル、シンバル、大太鼓、ハープ、弦五部。

演奏時間

[編集]楽曲構成

[編集]第1曲

[編集]ヴァイオリンが奏でる流れるような抒情的な旋律で開始する[11](譜例1)。

譜例1

![\relative c' \new Staff {

\key g \major \time 6/8 \tempo "Andantino molto cantabile."

r4._\markup { (Vn. I) } r8 \p d'\< \downbow ( e |

g\> d e\! ) \grace { b16( [ c] } b8 a g) | d'2. \< \downbow ~ |

d4.~ \> \upbow d8 d \< \downbow ( e |

g\> d e\! ) \grace { b16( [ c] } b8 a g) d'2.*5/6 \< \downbow ~ \hideNotes d8\!

}](http://upload.wikimedia.org/score/8/u/8u49v5pqu99uipsunwaok6rrv99kd7i/8u49v5pq.png)

弦楽器のみで開始されるが、次第に他の楽器も加わってフォルティッシモで最初の頂点を迎える。木管楽器に6/8拍子の主旋律が移ると、他の楽器は同時に2/4拍子で演奏していく[12][13]。アンダンテ、変ホ長調に転じて2つ目の主題が奏される(譜例2)。

譜例2

![\relative c' \new Staff {

\key es \major \tempo "Andante." \partial 4.

\time 2/4 bes'4 _\markup { \dynamic p (Vn. I, Fl) } ^\markup \italic { molto espressivo e con grandezza } \downbow ( es,8)

\time 6/8 bes'8( aes g) f4.~

f8 g-.\< ( aes-. bes-. c-. d-.)

d4. ^\markup \bold Animando. ( es ~

\time 2/4 es8) \> [ d-.( c-. bes-.\! )]

aes[( g) f\< ( es'\! )] d4.-> ^\markup \bold riten. ( c8) c4\> ( bes\! )

}](http://upload.wikimedia.org/score/k/a/ka2r4vpqnooiaj7f2pfimwc6gs4cw20/ka2r4vpq.png)

16分音符による装飾音型が加わって発展し、その速い動きを残したまま譜例2が低音部に再現する。譜例1がそのまま変ホ長調に現れるが長くは続かず、管楽器が16分音符を細かく刻む中で長大なクレッシェンドが行われてト長調で譜例2の再来を導く。これがクライマックスを形成し、落ち着くとフルートにより譜例1がト長調で再現される。コーダでは弦楽器がピッツィカートの伴奏をする上でコーラングレが歌い[13]、その後譜例1を回想すると静かに結ばれる。

第2曲

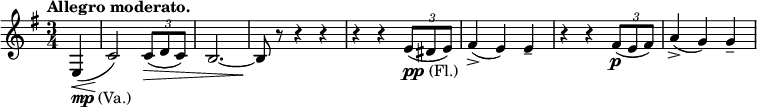

[編集]3小節の低音の導入に続き、ヴィオラによって開始された主題がフルートに受け継がれる(譜例3)。

譜例3

主題の繰り返しに続いて低弦のピッツィカートに乗せて軽やかな旋律が歌われ、盛り上がりを築くと勢いをしずめて譜例3を再現する。中間部ではヴィオラが2つのパートに分割され、互いにオクターヴの関係を保ちつつ入れ替わりながら同じ音を奏する(譜例4)。

譜例4

対旋律が加えられると次第に楽器の数が増え、音量を増してフォルティッシモに到達する。落ち着きを取り戻すと弦楽器を主体とした譜例3の再現が行われ、中間エピソードを挟むことなく徐々に音量を落として終わりとなる[注 1]。

第3曲

[編集]- 「スケルツォ」(Scherzo) Presto 6/8 (2/4)拍子 ト長調

木管楽器が勢いよく幕開けを告げると、それを受けたヴァイオリンが主題を奏し始める(譜例5)。この時、ピッツィカートで支える低弦には2/4拍子が用いられている[13][14]。

譜例5

[ r d]( b)[ r b](

g'\< )[ r g]( fis)[ r fis]( e)[ r e]( c)[ r c8*1/2] ( \hideNotes d16) \!

}](http://upload.wikimedia.org/score/o/6/o65vjlvyb5in6xfcyv2tzooa17rqmjz/o65vjlvy.png)

譜例5の素材とその後現れる3連符を用いた展開を経て譜例5を再現し、そのままスムーズに中間部へと移行する。中間部では弱音を維持しつつ、譜例6に示されるように楽器同士が対話を続けていく。

譜例6

![\relative c' \new Staff {

\key g \major \time 2/4 \tempo "Non mutare il tempo." \partial 4.

<fis a,>16\ppp ^\markup (Vn.) ( [ <a d,>] <d fis,>8)

<fis a,>16 _\markup (Fl.) ( [ <a d,>] <d fis,>8) r

r4 r4 r8 r16 <e,, b>_\markup (Tp.) <fis d>8 r <g d> r <a d,>

<fis a,>16_\markup (Vn.) ( [ <a d,>] <d fis,>8)

<fis a,>16 _\markup (Fl.) ( [ <a d,>] <d fis,>8) r

r4 r4 r8 r16 <b, d,>_\markup (Tp.) <a d,>8 r <g b,> r <a d,>

}](http://upload.wikimedia.org/score/m/5/m5fdeoqr9v9414tvl8c9hhui7fl1mhb/m5fdeoqr.png)

途中から顔を出していた6/8拍子の8分音符のモチーフが音楽の主導権を獲得していき、そのまま譜例5の冒頭となってスケルツォ主題の再現を導く。簡潔なコーダが置かれると、最後はトゥッティの強奏で力強く締めくくる。

第4曲

[編集]変奏曲であるが、その最後をフィナーレとした規模の大きな曲となっている[14]。

- 主題

主題はヴァイオリンにより提示される譜例7であり、それ自身が二部形式をとっている[14]。

譜例7

- 第1変奏:Andante con moto 4/8拍子

弦楽器がピッツィカートで主題を奏すると、木管楽器が装飾的な音型で華を添える。

- 第2変奏:Molto più mosso 4/8拍子

ヴァイオリンが32分音符で急速に主題の変奏を行う。

- 第3変奏:Tempo del Tema 4/8拍子

木管楽器だけとなり、フルートが主題を奏する。

- 第4変奏:Tempo del Tema 4/8拍子

ロ短調に転じ主題の変形がカノン風に奏される[14]。中間には『怒りの日』が挿入されている(譜例8)。

譜例8

![\relative c' \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } {

\key d \major \time 4/8

g'8_\markup (Tutti) [ fis g e] fis d e4 g8 g16 a g fis e d fis8 g fis4 e4~ e8

}](http://upload.wikimedia.org/score/b/n/bnsna2lrdkkly2l4ke49u87l65ug8vr/bnsna2lr.png)

- 第5変奏:Allegro risolute 3/4拍子

ト長調へと戻り、クラリネットとヴィオラが示す変奏に基づいて活気のあるフーガが展開される[15]。

- 第6変奏:Allegro vivace 6/8拍子

主旋律を奏でるクラリネット、ファゴット、ヴィオラ並びにチェロにffffが指定されて活発に進められる[13]。

- 第7変奏:Moderato 2/4拍子

- 第8変奏:Largo 3/4拍子

ヴァイオリンが高音で静かにトレモロを奏する中、コーラングレが変奏を歌っていく。

- 第9変奏:Allegro molto vivace 2/4拍子

トライアングルが加わって速度が上がり、音量を増すにつれてさらに加速してピウ・プレストに至るとヴァイオリンのカデンツァが挿入される。

- 第10変奏:Allegro vivo e un poco rubato 3/8拍子

前の変奏からそのまま独奏ヴァイオリンが残り、ピッツィカートの伴奏に乗せて物憂げにロ短調の旋律を奏でる[15]。木管のみの中間楽節が置かれた後、ソロヴァイオリンの歌が繰り返される。

- 第11変奏:Moderato mosso 4/4拍子

ロ長調となって弦楽器と木管楽器により厚ぼったく変奏が行われる。速度を落としてフィナーレへと接続される。

- 第12変奏:Finale. Polacca. 3/4拍子

序奏付きのポロネーズであり[15]、祝祭的な響きに彩られている[2][5]。モデラート・アッサイに始まる序奏はティンパニのロールを聴きながら少しずつ加速していき、アレグロ・モデラートとなると変奏主題も交えて一層盛り上がるとその頂点でポロネーズを導く。ポロネーズは譜例9に示す主題からなり、これが反復されてから間に経過的エピソードを挟んで再度奏される。

譜例9

![\relative c' \new Staff {

\key g \major \time 3/4 \tempo "Tempo di Polacca, molto brillante."

<g'' d b>8._\markup (Tutti) <g d b>16 <g d b>8 b,16 c d b d g

<fis d a>8. <fis d a>16 <fis d a>8 a,16 b c a c fis

e8[ \times 2/3 { b16 b b] } e8[ b g e8*1/2] b'16

a c b d a g a b c d e fis

}](http://upload.wikimedia.org/score/j/n/jnb28jr6dmaeivyg1xo6c6g93ixwina/jnb28jr6.png)

中間部では新しい主題が提示される(譜例10)。譜例10も経過を途中に挿入された後に反復され、装飾的な音型を加えて奏でられる。

譜例10

再び序奏が現れてポロネーズが回帰するが長くは続かず、そのままコーダに入ると勢いを減じることなく全合奏で華やかに全曲の幕を下ろす。

脚注

[編集]注釈

出典

- ^ Quoted in Warrack, 161.

- ^ a b “TCHAIKOVSKY: Suites No. 3 and No. 4, 'Mozartiana'”. NAXOS. 2017年8月20日閲覧。

- ^ a b c Warrack, 180.

- ^ a b c 井上 1980, p. 216.

- ^ a b c Booklet for CHANDOS, Tcahikovsky: Suite No. 3, Francesca da Rimini, Chan9419

- ^ Brown, Wandering, 267.

- ^ Wiley, 276.

- ^ Wiley, 277.

- ^ Quoted in Brown, Wandering, 268.

- ^ a b Brown, Wandering, 268.

- ^ 組曲第3番 - オールミュージック. 2017年8月20日閲覧。

- ^ 井上 1980, p. 217.

- ^ a b c d e Score, Tchaikovsky Suite No.3, P.Jurgenson, Moscou / Leipzig.

- ^ a b c d 井上 1980, p. 218.

- ^ a b c d 井上 1980, p. 219.

参考文献

[編集]- Brown, David, Tchaikovsky: The Years of Wandering, 1878-1885, (New York: W.W. Norton & Company, 1986). ISBN 0-393-02311-7.

- Brown, David, Tchaikovsky: The Man and His Music (New York: Pegasus Books, 2007). ISBN 0-571-23194-2.

- Warrack, John, Tchaikovsky (New York: Charles Scribner's Sons, 1973) ISBN 0-684-13558-2.

- Wiley, Roland John, The Master Musicians: Tchaikovsky (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009). ISBN 978-0-19-536892-5.

- Wood, Ralph W., "Miscellaneous Orchestral Works." In Music of Tchaikovsky (New York: W.W. Norton & Company, 1946), ed. Abraham, Gerald. ISBN n/a.

- 井上, 和男『最新名曲解説全集 第5巻 管弦楽曲 II』音楽之友社、1980年。ISBN 9784276010055。

- CD解説 CHANDOS, Tchaikovsky: Suite No.3, Francesca da Rimini, CHAN 9419

- CD解説 NAXOS, TCHAIKOVSKY: Suites No. 3 and No. 4, 'Mozartiana', 8.550728

- 楽譜 Tchaikovsky, Suite No.3, P. Jurgenson, Moscow, 1885

外部リンク

[編集]- 組曲第3番作品55の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- Suite No.3, Op.55 - 『Musopen』より

- Suite No.3 - 『Tchaikovsky Research』より

- Stevenson, Joseph. 組曲第3番 - オールミュージック

- Concerto della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, dirige il M° Mikhail Pletnev - 『Magazzini Sonori』より《プレトニョフ指揮による演奏音源》