平厲源の戦い

| 平厲源の戦い | |

|---|---|

| |

| 戦争:第1次元越戦争 | |

| 年月日:憲宗7年/元豊7年12月12日 (1258年1月17日) | |

| 場所:平厲源(紅河北岸) | |

| 結果:モンゴル軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 陳朝軍 | モンゴル軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 陳太宗 陳国峻(陳興道) 黎輔陳 |

ウリヤンカダイ アジュ チェチェクトゥ カイドゥ・キュレゲン |

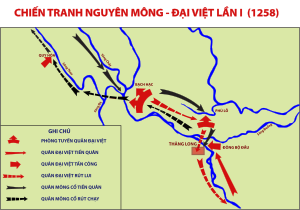

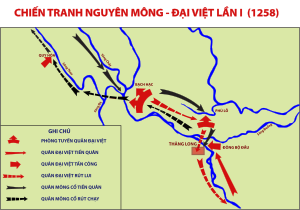

平厲源の戦い(へいれいげんのたたかい、ベトナム語: Trận Bình Lệ Nguyên)は、1258年にベトナムで行われた陳朝大越国軍とモンゴル帝国軍との戦いである。

この戦闘に大敗した陳朝は国都の昇龍を占領され、名目上モンゴルの属国となり3年に一度の朝貢(「三年一貢」)を義務付けられることとなった。ただし、この時のモンゴル軍の目標はあくまで南宋国を包囲攻撃することにあり、モンゴル軍は陳朝を屈服させた後北上して戻らず、以後約20年に渡って両国の間ではゆるやかな朝貢関係が維持されることとなった。この戦役は紅河北岸の平厲源で行われた両軍主力による会戦と、会戦で敗れた安南軍をモンゴル軍が追撃することで起こった紅河の渡河戦の2段階に分かれ、厳密には「平厲源の戦い」は前者のみを指すが、本記事では戦役全体について解説する。

背景

[編集]1251年に即位したモンゴル帝国第4代皇帝モンケ・カアンは、西アジア方面・東アジア方面にそれぞれ大規模な遠征軍を送り込んだ。東アジア方面軍の司令官にはモンケの弟のクビライが起用され、クビライは最初の標的として大理国を副将のウリヤンカダイとともに征服した(雲南・大理遠征)。1254年に雲南の平定が完了した後、クビライは先に北方に帰還したものの、ウリヤンカダイは残留して雲南地方で残務処理を行った[1]。

しかし帰還したクビライは南宋侵攻の方針を巡ってモンケ・カアンと対立するようになり、1257年よりモンケ・カアン自らを総司令とする新たな南宋侵攻軍が再編制された。その一環として、ウリヤンカダイにも麾下の軍団を率いて南宋領に侵攻するよう命が下された[2]。『安南志略』には「1257年冬、大将ウリヤンカダイに命じて師を統べ、雲南より安南の辺邑を経さしむ。邕州・桂州に出でて大兵を鄂州に会し、以て宋を懲すことを欲す(丁巳冬命大将統師、自雲南途経安南辺邑、欲出邕・桂、会大兵於鄂、以征宋)」とあり、南宋を包囲攻撃するための大戦略の一環として雲南から安南(現ヴェトナム北部)・広西地方を経由して南宋に南方から侵攻することがウリヤンカダイに下された目的であった[3]。よって、この時のウリヤンカダイ軍には恒久的に安南を統治する意図はなく、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』もこの戦役について「モンゴル人には攻め取る意はなかった(無攻取意)」と述べている[4]。

一方、モンゴル側が「安南」と呼ぶ地域はこの頃大越国陳朝によって支配されており、1226年に即位した初代皇帝陳太宗(Trần Thái Tông,本名は陳煚/Trần Cảnh)が健在であった。1257年8月、ウリヤンカダイは安南侵攻に先立って2人の使者を派遣し、旧大理国との国境に近い歸化(Quy Hóa)寨主の何屈(Hà Khuất)が使者を迎え入れて朝廷に報じた[5]。しかし陳太宗は使者を捕らえて帰さず、同年9月には左右将軍に水軍・歩兵を率いさせて陳国峻(Trần Quốc Tuấn)の配下に置き、11月には天下の器械(武器)の修繕を命じて正面からモンゴル軍を迎え撃った[6][7]。

旧大理国の東南、安南に隣接する阿閩(Amin,雲南省開遠市の旧称である阿迷州を指すか[8])に駐屯していたウリヤンカダイは使者が帰ってこないことを知ると遂に安南出兵を決め、チェチェクトゥ(Čečektu>徹徹都/chèchèdōu)らを先遣隊として派遣し、自らは本隊を率いて安南侵攻を開始した[9]。

戦闘

[編集]

「平厲源の戦い」についてはモンゴル側の記録である『元史』巻121列伝8兀良合台伝[10]と『元史』巻209列伝96外夷2安南伝[11]、ヴェトナム側の人物の残した記録である『大越史記全書』巻5陳紀太宗皇帝[12]と『安南志略』巻4征討運餉[13]に詳細な記録が残っている。

『元史』安南伝によると、ウリヤンカダイはチェチェクトゥを先鋒として各々の将に千人隊を率いさせ、また自らの息子のアジュを別動隊として派遣し、ウリヤンカダイ自ら率いる直属軍も含めて3つの部隊に分かれて進軍したとされる[14][11]。先発したチェチェクトゥ軍はまず「安南京北の洮江(清江との合流点よりも上流方面の紅河を指す)」に至り、一方でアジュ軍は安南側の動静を偵察して、国王自らが象兵・騎兵・歩兵を率いて洮江の対岸に布陣していることを報告した[11]。報告を受けたウリヤンカダイは進軍を早めて自らも戦場に至り、先鋒のチェチェクトゥ軍・中軍のウリヤンカダイ軍・後衛のアジュとカイドゥ軍という3軍構成で安南軍に戦いを挑んだ[10][11]。

旧暦12月12日(1258年1月17日)、紅河北岸の平厲源[15]にて両軍の戦端が開かれ、安南軍側は国王自らが戦象部隊を率いて奮戦したが、戦況は安南軍側に不利であった[12][13]。この時、『大越史記全書』によると陳太宗の甥である黎輔陳という人物が激戦の中でモンゴル軍の陣営に突撃した後も、泰然自若として国王の傍にいたと伝えられる[12]。『安南志略』によると、当時18歳であったアジュは率先して国王率いる戦象部隊に矢を射かけたため、これによって動揺した戦象が反転して逃れだしたことで遂に安南軍は潰走を始めた[13]。この時国王に前線に出るよう進言したものもいたが、黎輔陳がこれを諌めて撤退を進言したことにより、国王は遂に瀘江(ロー川紅河のハノイ付近[16])への退却を決意した[12]。撤退を進言した黎輔陳は自ら殿軍を務め、モンゴル軍は撤退する安南軍に矢を乱射したが、黎輔陳は船の板を楯としてこれを防ぎ天幕江(紅河のハノイより下流部分を指す[17])まで退却することに成功した[12]。挑江を渡って逃れた国王は橋を落としたためモンゴル軍は一時足止めをくらったが、モンゴル兵は矢を放つことで川底の浅い場所を探り、遂にモンゴル騎兵は河を渡って安南軍を追撃した[13]。

渡河戦の前にウリヤンカダイはチェチェクトゥに策を授けており、「渡河した後もチェチェクトゥ軍は守りを固めて戦おうとするな。敵軍がこちらを攻めようと近づいた所でカイドゥ率いる軍団が後方から攻撃を仕掛ける手はずとなっている。カイドゥの攻撃によって敵軍が混乱した所を見計らってチェチェクトゥ軍が敵軍の船を奪えば、国王らは逃げ場を失って必ず捕虜とすることができるだろう」と述べたとされる[10]。12月13日[18]、渡河したモンゴル軍は海路ではアジュ軍が、陸路ではウリヤンカダイ軍がそれぞれ勝利を収めて安南軍を再度敗走させ、安南軍は1万人近くが殺されて王族の富良侯も戦死する大敗を喫したという[13]。ところが、チェチェクトゥ軍は事前に指示されていた敵船の奪取に失敗したため、国王らを捕虜とすることに失敗してしまった[10]。戦後、チェチェクトゥの失敗に怒ったウリヤンカダイは「先鋒は我が節度に違った。軍には常に刑罰がある」と述べてチェチェクトゥを服毒による処刑に処したという[10]。国王は取り逃したものの、安南軍を壊滅させたウリヤンカダイ軍は守りの薄い[19]首都昇龍(現ハノイ)を占領するに至った[10][11]。なお、『元史』憲宗本紀のみは敗れた国王が海島に逃れたとするが[20]、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』を始め他の史料に全く見られない記述のため、事実とは考えられていない[21]。

戦後

[編集]「平厲源の戦い」後の両軍の動きについて、『大越史記全書』には日ごろ国王に冷遇されていた黄巨蛇なる人物がモンゴル軍が東歩頭まで接近したところで単身逃れ、黄江で国王軍に合流しようとしていた皇太子軍と遭遇したと伝えられている[17]。『元史』安南伝の記述によると、首都を占領したモンゴル軍は先に派遣して捕らえられていた使者の大部分を奪還したものの、使者の一人が死んでいたことを知ると、その城民を皆殺しにしたという[22][11]。首都占領から7日目に国王が遂に投降の意を示したこと、またヴェトナムの湿潤気候は北方育ちのモンゴル兵にとっては耐え難いものであったことにより、首都占領から9日目にモンゴル軍は遂に雲南方面への撤退を開始したとされる[22]。一方、ヴェトナム側の史料である『大越史記全書』では12月24日に国王と皇太子率いる軍団がモンゴル軍に逆襲をしかけて勝利をおさめ、首都から撤退したモンゴル軍は帰化債主の何俸にも敗れて大越国領から逃れざるを得なくなった、とする[12]。この陳朝側の逆襲は他の史料に全く言及がないものの、「12月24日」という日付がモンゴル側の記録である「首都占領から9日目で撤退を始めた」 という記述とよく合致することから[23]、ある程度事実を反映したものと考えられる[24]。

雲南のヤチ城に戻った後、ウリヤンカダイは改めて二人の使者を陳朝に派遣したが[11]、国都の荒廃ぶりに憤った陳太宗は使者を捕縛して送り返したという[25]。しかし年が明けて1258年(憲宗8年)に入ると陳朝側でも態度が軟化し、陳太宗は息子の陳晃(陳聖宗)に譲位し「紹隆」と改元した上でモンゴルの要求を受け入れるべく使者を派遣した[26]。この時使者に選ばれたのは周博覽なる人物と、国王の婿で平厲源の戦いでも活躍した黎輔陳であったという[27]。黎輔陳らを受け容れたウリヤンカダイは南宋親征中であったモンケ・カアンの行宮を直接訪れるよう送り出し、別途訥剌丁なる人物を再度陳朝朝廷に派遣している[28]。この年の交渉の結果、陳朝は名目上モンゴル帝国に内付し、3年に一度の朝貢(「三年一貢」)を義務づけられたとされる[29][30]。

そして1259年、ウリヤンカダイは遂に南宋を北方から進行中のモンケ軍と合流するべく進発し、当初の予定通り安南・広西地方を経由して長江流域まで北上した[31]。ところが、同年7月21日にモンケ・カアンが四川の釣魚城で急死するという大事件が起こり、またその後に帝位を巡って内戦(帝位継承戦争)が勃発したことにより、モンゴルはヴェトナムに進出する余裕を失ってしまった。モンゴルによるヴェトナム進出が再開されるのは、内戦を制して第5代皇帝となったクビライが南宋国を平定した後の1280年代のこととなる。

脚注

[編集]- ^ 山本1950,46頁

- ^ なお、同じく1257年にはタガチャル率いる左翼軍が鄂州を攻撃しているが、このタガチャル軍の動きはまさにウリヤンカダイ軍の安南出兵と連動したものであったと考えられる(杉山2004,68頁)。

- ^ 山本1950,46-47頁

- ^ 山本1950,47頁

- ^ この時の使者派遣について、『大越史記全書』巻5は「[丁巳七年]秋八月、歸化寨主何屈駅奏元使来」、『元史』巻121列伝8兀良合台伝は「[丁巳]秋九月、遣使招降交趾、不報」、『元史』巻209列伝96外夷2安南伝は「[元憲宗]七年丁巳十一月、兀良合台兵次交趾北、先遣使二人往諭之、不返」とそれぞれ記しているが、いずれも使者派遣の月日が食い違う。ウリヤンカダイは数度にわたって使者を派遣したとの理解も成り立つが、山本達郎は安南伝の記述は「これより先使者を派遣した…」という文意と解釈すべきで、モンゴルからの使者派遣は8-9月頃に一度行われただけであろうと論じている(山本1950,48-49頁)。

- ^ 『大越史記全書』巻5,「[丁巳七年]秋八月、歸化寨主何屈駅奏元使来。……九月、詔左右将軍将水歩軍禦辺、受国峻節制。……冬十一月、令天下脩繕器械」

- ^ 山本1950,48頁

- ^ 山本1950,49頁

- ^ これから約半世紀後の明朝によるヴェトナム出兵時にも明軍は全軍を二つに分けて一隊は紅河から、一隊は清江から進軍しており、この時のウリヤンカダイ軍も同様に進軍したものと考えられている(山本1950,49-50頁)。

- ^ a b c d e f 『元史』巻121列伝8兀良合台伝,「丁巳、以雲南平、遣使献捷於朝。……秋九月、遣使招降交趾、不報。冬十月、進兵圧境。其国主陳日煚隔江列象騎・歩卒甚盛。兀良合台分軍為三隊済江、徹徹都従下流先済、大帥居中、駙馬懐都与阿朮在後。仍授徹徹都方略曰『汝軍既済、勿与之戦、彼必来逆我、駙馬随断其後、汝伺便奪其船。蛮若潰走、至江無船、必為我擒矣』、師既登岸、即縦与戦、徹徹都違命、蛮雖大敗、得駕舟逸去。兀良合台怒曰『先鋒違我節度、軍有常刑』。徹徹都懼、飲薬死。兀良合台入交趾、為久駐計、軍令厳粛、秋毫無犯。越七日、日煚請内附、於是置酒大饗軍士。還軍柙赤城。戊午、引兵入宋境、其地炎瘴、軍士皆病、遇敵少却、亡軍士四人」

- ^ a b c d e f g 『元史』巻209列伝96外夷2安南伝,「元憲宗三年癸丑、兀良合台従世祖平大理。世祖還、留兀良合台攻諸夷之未附者。七年丁巳十一月、兀良合台兵次交趾北、先遣使二人往諭之、不返、乃遣徹徹都等各将千人、分道進兵、抵安南京北洮江上、復遣其子阿朮往為之援、并覘其虚実。交人亦盛陳兵衛。阿朮遣軍還報、兀良合台倍道兼進、令徹徹都為先鋒、阿朮居後為殿。十二月、両軍合、交人震駭。阿朮乗之、敗交人水軍、虜戦艦以還。兀良合台亦破其陸路兵、又与阿朮合撃、大敗之、遂入其国。日煚竄海島。得前所遣使於獄中、以破竹束体入膚、比釈縛、一使死、因屠其城。国兵留九日、以気候鬱熱、乃班師。復遣二使招日煚来帰。日煚還、見国都皆已残毀、大発憤、縛二使遣還」

- ^ a b c d e f 『大越史記全書』巻5陳紀太宗皇帝,「[丁巳七年]秋八月、歸化寨主何屈駅奏元使来。……[丁巳七年]九月、詔左右将軍将水歩軍禦辺、受国峻節制。……冬十一月、令天下脩繕器械。……十二月十二日、元将兀良合䚟犯平厲源。帝自将督戦、前冒矢石。官軍少却、帝顧左右、惟黎輔陳〈即黎秦〉単騎出入賊陣、顔色自若。時有勧帝駐駅視戦者。輔陳力諌曰『今陛下特一孤注耳、宜避之、豈可軽信人言哉』。帝於是退次瀘江、輔陳為殿、賊兵乱射。輔陳以舟板翼之、得免。虜勢甚盛、又退保天幕江、従帝議及機密、人鮮有知之者。帝御小舟、就太尉日皎船問計。日皎方靠船、坐不能起、惟以手指点水、写入宋二字於船舷。帝問星罡軍何在〈星罡日皎所領軍〉、対曰『徴不至矣』。帝即移舟問太師陳守度。対曰『臣首未至地、陛下無煩他慮』

- ^ a b c d e 『安南志略』巻4征討運餉,「十二月、師賜弩原、国主陳王遣士卒乗象迎敵。時太師子阿珠、年十八、率善射者射其象、象驚奔反蹂、其衆大潰。翌日陳王断扶鹵橋、対岸而陣、師欲済、未測浅深、乃沿江仰空射之、験箭堕水而不浮者、知為浅処。即以騎兵済、馬躍登岸翌日撃、安南兵潰、大軍継殺万人、斬其宗子富良侯、陳王乃降、於是班師。明年春、陳王上表納款臣附、遣使貢方物」

- ^ 山本1950,51頁

- ^ この時の戦場について、『安南志略』は 「錫腎原」、『大越史記全書』は「平属源」 とするが、いずれも同じ地を指すものと考えられる(山本1950,52頁)。

- ^ 山本1950.52頁

- ^ a b 山本1950.54頁

- ^ 経世大典序録の記述による(山本1950.51頁)。

- ^ モンゴル軍の3度に渡るヴェトナム侵攻、また明軍のヴェトナム征服ではいずれも首都防衛戦が起こった記録がなく、この頃のハノイは防備の弱い都市であったと考えられている(山本1950.51頁)。

- ^ 『元史』巻3憲宗本紀,「[憲宗七年丁巳]冬十一月、兀良合台伐交趾、敗之、入其国。安南主陳日煚竄海島、遂班師」

- ^ 山本1950,55頁

- ^ a b 山本1950,56頁

- ^ 平属源の戦いが12月12日、紅河の渡河戦が13日で、仮に首都を占領したのが14-15日頃であるとすると、占領から9日目がちょうど23-24日に当たる(山本1950,57頁)。

- ^ 山本1950,57頁

- ^ 山本1950,57-58頁

- ^ 山本1950,60頁

- ^ なお、この時の使者派遣を『元史』側は2月、史記側は1月のこととしており食い違うが、『元史』側では 「太宗の譲位にあわせて使者を派遣した」とあること、また史記でも太宗の譲位を2月のこととしていることから、2月に起こったものと考えられる(山本1950,60頁)。

- ^ 『元史』巻209列伝96外夷2安南伝,「八年戊午二月、日煚伝国于長子光昺、改元紹隆。夏、光昺遣其壻与其国人以方物来見、兀良合台送詣行在所、別遣訥剌丁往諭之曰『昔吾遣使通好、爾等執而不返、我是以有去年之師。以爾国主播在草野、復令二使招安還国、爾又縛還吾使。今特遣使開諭、如爾等矢心内附、則国主親来、若猶不悛、明以報我』。光昺曰『小国誠心事上、則大国何以待之』。訥剌丁還報。時諸王不花鎮雲南、兀良合台言于王、復遣訥剌丁往諭、使遣使偕来。光昺遂納款、且曰『俟降徳音、即遣子弟為質』。王命訥剌丁乗伝入奏」

- ^ 山本1950,61頁

- ^ 『大越史記全書』巻5陳紀太宗皇帝,「遣黎輔陳・周博覧如元。時元使来索歳幣、増其職貢、紛紜不定。帝命輔陳往、以博覧副之。卒定三年一貢為常例。二月二十四日、帝伝位于皇太子晃、遜居北宮。太子即皇帝位、改元紹隆元年。大赦。称仁皇尊上皇曰顕堯聖寿太上皇帝」

- ^ 山本1950,60-61頁

関連項目

[編集]参考文献

[編集]- 山本達郎『安南史研究』山川出版社、1950年