寛朝

寛朝(かんちょう/かんじょう、916年(延喜16年) - 998年7月13日(長徳4年6月12日))は、平安時代中期の真言宗の僧。父は宇多天皇の皇子敦実親王、母は藤原時平女。洛外・広沢池ほとりの遍照寺の住持であったことから「広沢僧正」「遍照寺僧正」とも呼ばれた。

概要

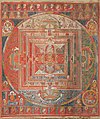

[編集]926年(延長4年)祖父宇多法皇の下で出家し、948年(天暦2年)寛空から灌頂を受けた。967年(康保4年)仁和寺別当を経て、貞元2年(977年)6月権律師、同10月権少僧都・法務、11月東寺三長者・西寺別当に補任、加えて広沢房を御願寺として別当に補せられたため、年に六度の賀ありと言われ、986年(寛和2年)真言宗では初めて、また、日本では三番目の大僧正に至った。この間、円融天皇が受戒する際の戒和尚を勤めている。989年(永祚元年)10月26日円融天皇の命により広沢湖畔に遍照寺を建立し、密教興立の中心とした。この際の供養の記事が藤原実資の日記小右記に載っており、円融法皇を始めとして多くの公卿が参列したことが分かる。密教の事相・教相に詳しく「金剛界次第」「不動次第」などを著している。また「理趣経」読誦の音調を整備するなど声明に通じ、声明の音律、理趣経の韻調を調えるなど、東密声明中興の祖とされる。円融天皇の帰依深く、御願寺円融寺は寛朝の私房の地に建立された。当代一流の僧として名声があっただけでなく、舞楽を好み管絃の達者としても知られ、また強力の持主で盗人を投げとばしたという逸話もある。真言宗の諸声明を整理し、諸儀式での声明の次弟を定め、声明の学習の段階も設けたといわれ、弘法大師空海を祖とする真言声明を大成した寛朝の功績は大きい。

940年(天慶3年)平将門が関東で反乱を起こした際には自ら関東に下向し祈祷をしたとされる。その時に祈祷した不動明王を本尊として創建されたのが「成田不動」で有名な成田山新勝寺である。

参考文献

[編集]- 川崎庸之「寛朝(かんじょう)」『国史大辞典第3巻(か)』 吉川弘文館・1983年、ISBN 4-642-00503-X、832ページ

- 西口順子・塚本篤子「寛朝(かんちょう)」『世界大百科事典 第6巻(カヘナ-キス)』平凡社・2007年、438ページ

外部リンク

[編集]- 成田山御本尊 上陸の地 - ちば観光ナビ 千葉県公式観光サイト