天王星の気候

天王星の気候(Climate of Uranus)は、惑星内部からの熱供給の欠如と激しい季節変化を引き起こす著しい自転軸の傾きによって、大きな影響を受けている。他の木星型惑星と比べて天王星の大気はよく似ているが、気候は著く穏やかである[1]。1986年にボイジャー2号が天王星の航過観測を行った際、惑星全体に合計10個の雲を観測した[2][3]。1990年代から2000年代に行われた地上の天文台やハッブル宇宙望遠鏡からの観測によって、惑星の北半球の冬に明るい雲があることが分かった。2006年には、海王星の大暗斑に似た暗斑が発見された。

帯状の構造、風、雲

[編集]

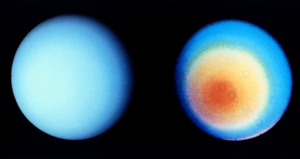

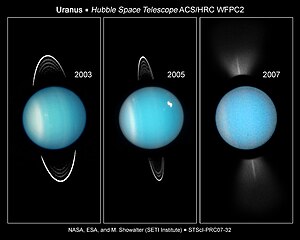

1986年、ボイジャー2号は、天王星の南半球は明るい極冠と暗い赤道帯の2つの領域に分かれていることを発見した(右図参照)[2]。その境界は、緯度約45度に位置する。南緯45度から50度にかけての細い帯は、惑星の観測可能な表面で最も明るく大きな構造である[2][4]。これは南の「襟」("collar")と呼ばれている。冠と襟は、気圧が1.3から2バールの範囲の、メタンの雲の密度が濃い領域と考えられている[5]。不運なことに、ボイジャー2号は天王星の南半球が夏の時期に到着し、北半球に雲は見られなかった。しかし1990年代の末から21世紀の初め、北極領域が観測できるようになった時、ハッブル宇宙望遠鏡とW・M・ケック天文台の望遠鏡は当初、北極地方に襟も冠も見つけることができなかった。そのため天王星は非対称のように見え、南極の近くは明るく、南の襟の北側は一様に暗かった[4]。しかし2007年、天王星が分点を過ぎると、南の襟は既に消え、北緯45度付近に襟が出現していた[6]。天王星の緯度方向の構造は、複数の細く色鮮やかな帯からなる木星や土星のものとは異なる[1]。

大規模な帯状構造に加え、ボイジャー2号は、10個の小さな明るい雲を観測した。その多くは、襟から北に数度のところにあった[2]。他のあらゆる点において、1986年の時点では、天王星は死んだ惑星のように見えた。しかし1990年代には、明るい雲の数はかなり多く観測されるようになっており[1]、その大部分は観測可能になった北半球で見られている[1]。この事実の一般的だが間違っている説明は、明るい雲は暗い領域では見つけやすいが、南半球では明るい領域に覆われてしまっているということだった[7]。それにもかかわらず、両半球の雲の状況には差がある。北半球の雲は小さく明瞭で明るい[8]。それらは高高度で見られ、この事実は、北極の雲は、メタンの吸収を示す2.2μmの波長で常に観測されていたのに対し[8]、2004年まで南極の雲はこの帯域の波長では観測されなかった事実と関連している。雲の寿命は、数桁の範囲に渡っている。小さな雲は数時間しか継続しないが、少なくとも南半球の1つの雲は、ボイジャーのフライバイの頃からかずっと存在している[1][3]。また近年の観測により、天王星の雲の特徴は、海王星の雲と多くの点で似ているが、天王星の気候はより穏やかであるということがいえる[1]。

天王星の暗斑

[編集]

海王星で多く見られる暗斑は、最初の暗斑のような構造が撮影された2006年まで天王星では観測されなかった[9]。この年、ハッブル宇宙望遠鏡とケック天文台からの観測で、冬期の北半球に小さな暗斑(Uranus Dark Spot,UDS)が観測された。それは緯度約28±1度の位置に存在し、緯度方向に2度(1,300km)、経度方向に5度(2,700km)の大きさであった[10]。UDSは、惑星に対して順行方向に、同緯度の雲の速度よりも20m/s程度も速い平均43.1±0.1m/sの速度で移動していた[10]。UDSの緯度はほぼ一定であった。この構造の大きさや見かけは変化し、しばしば、ほぼ同じ速度で移動する他の明るく白い雲(Bright Companion,BC)を伴っていた[10]。

UDSの方がかなり小さいものの、UDSとBCの振舞いや見かけは、海王星の大暗斑と似ている。この類似性は、これらが同じ起源であることを示唆する。大暗斑は、海王星の大気の高気圧の渦であると考えられているのに対し、海王星のBCは、その場で形成されたメタンの雲であると考えられている[10]。UDSは、いくつかの波長で大暗斑と異なった見え方をするが、同じような起源であると考えられている。大暗斑は0.47μmの波長で最もはっきり見えるが、UDSはこの波長では見えない。一方、UDSは1.6μmの波長で最もはっきり見えるが、大暗斑はこの波長では見えない[10]。この事実は、この2つの天王星型惑星の暗斑は、いくらか異なる気圧の地域に位置していることを示す(天王星のUDSは、恐らく約4バールの位置にある)。UDSの暗い色は、下にある硫化水素または硫化水素アンモニウムの雲が薄くなったせいだと考えられている[10]。

長年暗かった方の半球に暗斑が出現するという事実は、分点近くで天王星は天候が活発化する時期に入ることを示している[10]。

風

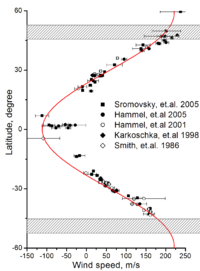

[編集]多くの雲の痕跡により、天王星の対流圏高層を吹く帯状風が確認された[1]。赤道付近では、風は惑星の自転に逆行している。その速度は、-100から50m/sである[1][4]。赤道から離れるとともに風速は増加し、対流圏の温度が最低となる緯度±20度付近で0になる[1][11]。極に近づくと、風向きは順行に変わる。風速は増加し続け、緯度±60度付近で最大となり、極では再び0となる[1]。緯度-40度での風速は、150から200m/sである。「襟」は、その下の全ての雲を覆い隠すため、ここと南極の間の風の速度は測定することはできない[1]。対照的に、北半球では、240m/sの最高風速は、緯度+50度付近で観測される[1][4]。この速度は、風速は北半球の方が速いという誤った認識を導くことがある。実際は、天王星の北部では、緯度が上がるほどに風速は徐々に遅くなり、特に±20度から±40度の中緯度で顕著である[1]。1986年から現在まで、風速に変化が起こりうるのかについての合意は得られておらず[1][4][12]、より速度の遅い経度方向の風については何も分かっていない[1]。

季節の変化

[編集]天王星の1年は、地球の約84年に相当するため、季節の変化について決定することは難しい。しかし、これまでいくつかの発見があった。1950年代初頭から始まった、天王星での半年間に及ぶ写真観測により、2つの波長帯での明るさの定期的な変化が明らかになった。明るさは、至点の日に最大になり、分点の日に最小になった[13]。至点で最大となる同様の周期的な変化は、1960年代から始まった対流圏深層のマイクロ波測定でも記録された[14]。1970年代に始まった成層圏の温度測定でも、1986年の至点付近で最大値となった[15]。

この変化の大半は、観測される地域の幾何の変化に依るものと考えられている。天王星は扁球であるため、極の側から見ると、観測可能な範囲が大きくなる。これにより、至点付近でより明るく見える理由の一部が説明できる[13]。また天王星は、経度方向でアルベドの値が大きく異なることが知られている[7]。例えば、南極地方は赤道帯よりも明るい[2]。さらに両極は特にマイクロ波領域で明るさが増すが[16]、極の成層圏は、赤道地域の成層圏よりも温度が低いことが知られている[15]。そのため、季節の変化は、以下のような機構で起こっていると考えられる。至点に近づくと、可視光とマイクロ波の領域で明るく見える極地方が視野に入り、惑星全体が明るく見える。一方、分点近くでは、暗い赤道分点が主に見え、惑星全体が暗く見える[7]。

しかし、天王星で季節の変化が実際に起こっていることを示すいくつかの証拠もある。天王星は明るい南極を持つことで知られているが、北極はかなり暗く、これは上述の機構とは合致しない[17]。1944年の前回の北極の至点の際に天王星の明るさが増したが、これは、北極が常にこれほど暗いわけではないことを示す[13]。この事実は、見えている方の極の明るさが至点の少し前に増し、分点の後に減少することを示す[17]。可視光とマイクロ波のデータの詳細な分析により、明るさの周期的な変化は至点の周りで完全に対称ではなく、これはアルベドのパターンの変化も示す[17]。さらにマイクロ波のデータは、1986年の至点後に極と赤道の明暗差が増加したことを示した[16]。1990年代に天王星が至点を抜けると、ハッブル宇宙望遠鏡や地上の天文台は、南極冠がかなり暗くなっている(「襟」は明るいままだった)ことを明らかにしたが[5]、北半球の雲の形成や風の速度は増し[3]、すぐに明るくなることが期待された[8]。特に、南半球にある「襟」に対応するものが北半球にも現れると考えられた[17]。北半球の方が南半球よりも若干遅いという風のパターンは変わらなかったが、実際に、惑星が分点を過ぎる2007年に北半球に襟が現れ、南半球の襟は見えなくなった[6]。

物理的な変化の機構はまだ明らかになっていない[17]。夏至や冬至の付近では、天王星の半球は、交互に全面が太陽の方を向くか深宇宙の方を向く。太陽に照らされ側のる半球の増光は、対流圏のメタンの雲や煙霧の層の地域的な濃度の高まりに由来すると考えられている[5]。南緯45度の明るい襟もメタンの雲と関連している[5]。南極地域のその他の変化は、低い雲の層の変化によって説明できる[5]。マイクロ波放射の変動は、厚い極の雲や煙霧は対流を阻害しないため、恐らく対流圏深部の循環の変化が原因である[16]。

2004年の秋の短い間、多数の大きな雲が天王星の大気に現れ、海王星のような外観になった[8][18]。また、新記録となる824km/hもの強風や持続的な雷も観測され、「7月4日の花火」("Fourth of July fireworks")と称された[3]。なぜ突然このような大気活動の活発化が起こったかは完全には分かっていないが、天王星の著しい地軸の傾きが激しい季節変化を引き起こしていると考えられている[9][17]。

循環モデル

[編集]

天王星の穏やかな気候を説明するいくつかの説が提案されている。1つの説明として、天王星の内部熱が他の巨大惑星よりもかなり小さく、内部の熱流束が低いと考えられている[1][11]。なぜ天王星の熱流束がこれほど低いのかはまだ分かっていない。天王星の近隣にあり、大きさも組成も似ている海王星は、太陽から受ける2.61倍ものエネルギーを宇宙空間に放出している[1]。対照的に天王星は過剰な熱はほとんど放出していない。遠赤外線(熱)として天王星から放射される合計エネルギーは、大気が吸収する太陽のエネルギーのわずか1.06 ± 0.08倍である[19][20]。実際に、天王星の熱流束はわずか0.042 ± 0.047 W/m2であり、地球の内部熱である約0.075 W/m2よりも低い[19]。天王星の大気で記録された最低温度は49Kであり、天王星は海王星よりも低温であり、太陽系で最も寒い惑星となっている[19][20]。

他の説として、天王星が、その地軸の傾きの原因となった大質量天体と衝突した際、同時に当初持っていた熱の大部分が奪われ、枯渇した核の温度だけが残ったと言われている。また別の説では、天王星の上層にあった何らかの障壁により、核からの熱が地表に届くのを妨げたとも言われている[21]。例えば、いくつかの異なる組成の層の中で対流が起き、上方への熱輸送が妨げられたということが考えられる[19][20]。

脚注

[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Sromovsky & Fry 2005.

- ^ a b c d e Smith Soderblom et al. 1986.

- ^ a b c d Lakdawalla 2004.

- ^ a b c d e Hammel de Pater et al. ("Uranus in 2003") 2005.

- ^ a b c d e Rages Hammel et al. 2004.

- ^ a b Sromovsky Fry et al. 2009.

- ^ a b c Karkoschka ("Uranus") 2001.

- ^ a b c d Hammel de Pater et al. ("Uranus in 2004") 2005.

- ^ a b Sromovsky Fry et al. 2006.

- ^ a b c d e f g Hammel Sromovsky et al. 2009.

- ^ a b Hanel Conrath et al. 1986.

- ^ Hammel Rages et al. 2001.

- ^ a b c d Lockwood & Jerzykiewicz 2006.

- ^ a b Klein & Hofstadter 2006.

- ^ a b Young 2001.

- ^ a b c Hofstadter & Butler 2003.

- ^ a b c d e f Hammel & Lockwood 2007.

- ^ Devitt 2004.

- ^ a b c d Pearl Conrath et al. 1990.

- ^ a b c Lunine 1993.

- ^ Podolak Weizman et al. 1995.

出典

- Devitt, Terry (10 November 2004). “Keck zooms in on the weird weather of Uranus”. University of Wisconsin–Madison. 2012年3月10日閲覧。

- Hammel, H.B.; de Pater, I.; Gibbard, S.; Lockwood, G.W.; Rages, K. (2005). “Uranus in 2003: Zonal winds, banded structure, and discrete features”. Icarus 175 (2): 534–545. doi:10.1016/j.icarus.2004.11.012. ISSN 00191035.

- Hammel, H; Depater, I; Gibbard, S; Lockwood, G; Rages, K (2005). “New cloud activity on Uranus in 2004: First detection of a southern feature at 2.2 ?m”. Icarus 175 (1): 284–288. doi:10.1016/j.icarus.2004.11.016. ISSN 00191035.

- Hammel, H.B.; Lockwood, G.W. (2007). “Long-term atmospheric variability on Uranus and Neptune”. Icarus 186 (1): 291–301. doi:10.1016/j.icarus.2006.08.027. ISSN 00191035.

- Hammel, H (2001). “New Measurements of the Winds of Uranus”. Icarus 153 (2): 229–235. doi:10.1006/icar.2001.6689. ISSN 00191035.

- Hammel, H.B.; Sromovsky, L.A.; Fry, P.M.; Rages, K.; Showalter, M.; de Pater, I.; van Dam, M.A.; LeBeau, R.P. et al. (2009). “The Dark Spot in the atmosphere of Uranus in 2006: Discovery, description, and dynamical simulations”. Icarus 201 (1): 257–271. doi:10.1016/j.icarus.2008.08.019. ISSN 00191035.

- Hanel, R.; Conrath, B.; Flasar, F. M.; Kunde, V.; Maguire, W.; Pearl, J.; Pirraglia, J.; Samuelson, R. et al. (1986). “Infrared Observations of the Uranian System”. Science 233 (4759): 70–74. doi:10.1126/science.233.4759.70. ISSN 0036-8075.

- Hofstadter, Mark D; Butler, Bryan J (2003). “Seasonal change in the deep atmosphere of Uranus”. Icarus 165 (1): 168–180. doi:10.1016/S0019-1035(03)00174-X. ISSN 00191035.

- Karkoschka, E (2001). “Uranus' Apparent Seasonal Variability in 25 HST Filters”. Icarus 151 (1): 84–92. doi:10.1006/icar.2001.6599. ISSN 00191035.

- Klein, M; Hofstadter, M (2006). “Long-term variations in the microwave brightness temperature of the Uranus atmosphere”. Icarus 184 (1): 170–180. doi:10.1016/j.icarus.2006.04.012. ISSN 00191035.

- Lakdawalla, Emily (11 November 2004). “No Longer Boring: 'Fireworks' and Other Surprises at Uranus Spotted Through Adaptive Optics”. Planetary News: Observing from Earth. The Planetary Society. 2012年3月10日閲覧。

- Lockwood, G.W.; Jerzykiewicz, Mikołaj (2006). “Photometric variability of Uranus and Neptune, 1950–2004”. Icarus 180 (2): 442–452. doi:10.1016/j.icarus.2005.09.009. ISSN 00191035.

- Lunine, Jonathan I. (1993). “The Atmospheres of Uranus and Neptune”. Annual Review of Astronomy and Astrophysics 31 (1): 217–263. doi:10.1146/annurev.aa.31.090193.001245. ISSN 0066-4146.

- Pearl, J.C.; Conrath, B.J.; Hanel, R.A.; Pirraglia, J.A.; Coustenis, A. (1990). “The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data”. Icarus 84 (1): 12–28. doi:10.1016/0019-1035(90)90155-3. ISSN 00191035.

- Podolak, M.; Weizman, A.; Marley, M. (1995). “Comparative models of Uranus and Neptune”. Planetary and Space Science 43 (12): 1517–1522. doi:10.1016/0032-0633(95)00061-5. ISSN 00320633.

- Rages, K.A.; Hammel, H.B.; Friedson, A.J. (2004). “Evidence for temporal change at Uranus' south pole”. Icarus 172 (2): 548–554. doi:10.1016/j.icarus.2004.07.009. ISSN 00191035.

- Smith, B. A.; Soderblom, L. A.; Beebe, R.; Bliss, D.; Boyce, J. M.; Brahic, A.; Briggs, G. A.; Brown, R. H. et al. (1986). “Voyager 2 in the Uranian System: Imaging Science Results”. Science 233 (4759): 43–64. doi:10.1126/science.233.4759.43. ISSN 0036-8075.

- Sromovsky, L; Fry, P (2005). “Dynamics of cloud features on Uranus”. Icarus 179 (2): 459–484. doi:10.1016/j.icarus.2005.07.022. ISSN 00191035.

- Sromovsky, L.A.; Fry, P.M.; Hammel, H.B.; Ahue, W.M.; de Pater, I.; Rages, K.A.; Showalter, M.R.; van Dam, M.A. (2009). “Uranus at equinox: Cloud morphology and dynamics”. Icarus 203 (1): 265–286. doi:10.1016/j.icarus.2009.04.015. ISSN 00191035.

- “Hubble Discovers a Dark Cloud in the Atmosphere of Uranus” (PDF). PHYSorg.com (September 28, 2006). 2012年2月27日閲覧。

- Young, L (2001). “Uranus after Solstice: Results from the 1998 November 6 Occultation”. Icarus 153 (2): 236–247. doi:10.1006/icar.2001.6698. ISSN 00191035.