大宮城 (下野国)

表示

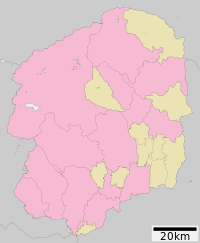

(栃木県) | |

|---|---|

| 城郭構造 | 山城 |

| 築城主 | 大宮胤景 |

| 築城年 | 14世紀前期頃 |

| 主な城主 | 大宮氏 |

| 廃城年 | 1597年(慶長2年) |

| 遺構 | 郭、土塁、空堀 |

| 位置 | 北緯36度44分32秒 東経139度52分12秒 / 北緯36.74222度 東経139.87000度座標: 北緯36度44分32秒 東経139度52分12秒 / 北緯36.74222度 東経139.87000度 |

| 地図 | |

大宮城(おおみやじょう)は、栃木県塩谷郡塩谷町大字大宮にあった日本の城。14世紀前期頃築城、慶長2年10月13日(1597年11月22日)廃城。

沿革

[編集]大宮城は、君島胤時の三男大宮胤景によって、大宮氏の創始とともに14世紀前期頃に築かれる。当初は、本家君島氏の居城である船生城の東南の守りを成す城として位置づけられていた。大宮の地は、城の南側にあった大宮城南遺跡を始めとして古くから開けた場所で、城は、西の山古墳群によって形成された既に人工的に整地されていた丘陵地帯の東側を巧みに利用して築かれ、一城別郭の構造を成している[1]。

その後、大宮氏代々の居城になったと考えられているが、その事跡はほとんど伝わっていない。ただ、大宮城主については、亀田大蔵助、赤埴周防守などの名前も見られるので、ある時期より何らかの事由で大宮氏の居城ではなくなり、城主が変遷していったと考えられている。また、今宮祭祀録によれば、天正15年(1587年)2月に『大宮の地再興、これにつき、上の郷の衆在城』とあり、金枝土佐守、上平弥七郎、飯岡新左衛門などが城主に据えられたと記されている[2]事から、大宮城は、途中で廃城となり、天正15年まで廃れていたと考えられている。現在に残る大宮城の遺構は、この頃に改修された時のものである。

その後、主君である宇都宮氏の改易とともに、大宮城も廃城となった。