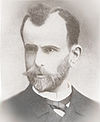

レオン・ルテリエ

レオン・ルテリエ(Léon Letellier, 1859年 - 1926年3月[1])は、フランスの農民、元漁師でジュール・ラニョーの弟子。ラニョーの有名な「神についての講義」は、ルテリエがラニョーの講義を記録し"神の存在について"と題したノートによって初めて世に知られることになった。死後、仲間たちの協力でルテリエの遺稿集が出版された。

生涯と業績

[編集]生い立ち・漁師へ

[編集]レオン・ルテリエは1859年フランスのノルマンディー北西部サン・マロ・ド・ラ・ランド[2]の小さな村・セルヴィニー[3]で、農夫の子として生まれた[4]。

少年時代から農作業中に亡くなった父の代わりに農夫として働いた[5]。 16歳[6]のときルテリエは違う世界に憧れ、鱈漁が盛んだったグランヴィルに行って漁師見習いとなり、ニューファンドランド島沖の船で過酷な労働に就く[4]。ついで遠洋航路船の水夫となって世界中を廻る夢を叶えた。サンピエール島では偉大な水先案内人に遭い、アフリカでは共に働く黒人に同胞の感情を抱き、後年「すべての人間はひとつだ」と折に触れ繰り返すようになった[5]。

知の世界へ

[編集]19歳で陸に上がると村に戻ったルテリエは、村の行政区であるクタンスのリセで監督員(Surveillant)をしながら、年齢は過ぎていたが生徒として授業を受けた。卒業資格を取得した後は他の高校で教師の補助員(Répétiteur)をしながら哲学の学位取得の準備を始める[4]。

ラニョーとの出会い

[編集]1887~88年頃、もう30歳近くになっていたルテリエはパリに上京し、リセ・ヴァンヴの高等師範学校受験準備クラスで哲学教師・ジュール・ラニョーの生徒となった。同様にラニョーの生徒だったアランより一回り近く年上だったが、アランのすぐ後の学年でラニョーの授業を受けた[7]。ここでルテリエがとったラニョーの講義のノートがのちに哲学の歴史に残ることになった。リセ卒業後のルテリエはパリに居住を定める。 1891年ラニョーが教え子のポール・デジャルダンと共に「倫理的行動同盟」を設立すると直ちに参加し、同年齢のデジャルダンと親交を結ぶ。師ラニョーはほどなくデジャルダンとの意見の違いから同盟を離脱したが協調するよう弟子に押しつけることはせず[8][注釈 1]、ルテリエはデジャルダンに協力を続けた[9]。

パリでの活動

[編集]1894年4月、生涯の師と仰いだラニョーは43歳で死去した。ラニョーの死から4か月後の8月23日に結婚したルテリエは、夫婦そろってパリで若い学生を支援する活動に従事した[4]。同年から翌年の間にルテリエは、倫理的行動同盟が発行した冊子に級友J・パコーのメモを元に42ページにおよぶ師ラニョーの伝記を書いた[10]。ルテリエはその無骨さにも関わらずパリに住む名望家のほとんどと友好関係を結び、資金集めのため社交界(サロン)にも出入りした[5]。世紀末のパリで、ルテリエ夫婦の支援で学業に進んだ生徒や、支援活動で知遇を得た人々のなかから弟子が生まれた。1905年には友人ポール・デジャルダンが出した著作に匿名で序文を書き、漁師時代の話を回想している。[4]パリ在住時には活動で知り合った裕福な一族の若者、あるいはルテリエを「魂の最良の医師」と感じ彼に救済を求めた近親者に預けられた問題児など広範囲の人々に彼は影響を与えた[5]。

故郷・農夫

[編集]1910年、健康を害したルテリエは故郷ノルマンディの生まれた村に近いラ・マルティニエール(la martinière[11])で土地を手に入れ、妻と共に故郷へ戻る[4]。ノルマンディでは農夫、家畜飼育者として暮らした。ルテリエはその人格によってこの土地でも信望を得た。ある時、待遇への不満から水夫たちが暴力に訴える行動に走った時も、ルテリエが行って彼らと話し合うと彼らの激昂が鎮まったという。モルヒネ中毒に陥った有力者の子息をと共に炭鉱労働することで彼を麻薬依存から脱却させた[5]。パリでルテリエ夫妻が救援した生徒たちもよく牧場を訪れ数日を過ごした[4]。1917年、第一次大戦に志願して歩兵隊に入隊した息子ジャンが戦死する(22歳)[5]。

「神の人」晩年

[編集]1923年~24年頃、アランを筆頭にラニョーの弟子たちがラニョーの業績を発刊する計画を知ったルテリエは、鞄に一杯書類を詰めてパリに上京するとアランの家に行き、ラニョーの講義をとったノートをポケットからだして見せた。この時のことをアランは「或る記念すべき訪問」と書き、次のように語っている。(*は引用者註)

「頑丈な体格で、馬の如き頭をした(略)朴訥なる御仁が拙宅を尋ねてこられたのである。彼は書類の一杯詰まった鞄を携えて来たが、その中から(略)自分の作成した講義録を取り出したのを見て、私は自分が(*ノートを)作れなかったために大いに恥じた。そして最後に、「神の存在について」と題した貴重なノートがでてきたのである」 — アラン、『ラニョーの思い出』(1980).60頁

アランはその場でルテリエに「神の人」という名を献上したという。ルテリエはラニョーが講義で語る言葉に「世界を股にかけて探しまわっても見つからなかったもの」「自分の運命についての最後の言葉」を見出したのだ、とアランは感受し、その”「崇高なる頁」を読ませて貰った”と書いている。共に共通の師を深く尊敬する二人の間にはすぐに友情が芽生えた。[12] ノートはそのまま印刷され1925年に出版された。レオン・ルテリエはノートが公刊された次の年の1926年3月、故郷で不帰の人となった[7]。

没後

[編集]レオン・ルテリエが死去した数ヶ月後、ルテリエの末子ピエール・ルテリエはパリでアランの生徒となった。同級生にシモーヌ・ヴェイユがいてピエールは彼女と気が合い、ピエールの仲間3人組とヴェイユはカフェが店じまいになるまで議論をかわして友情を深めた。

1927年夏、シモーヌ・ヴェイユはノルマンディ、サン・マロ・ド・ラ・ランドに旅して故レオン・ルテリエ農場の近くの村に滞在し、ルテリエの農場に通って、未亡人のルテリエ夫人に代わってルテリエの遺稿の一部を筆写した。そのようにして出版社に送られた原稿がレオン・ルテリエの遺稿集『『レオン・ルテリエ(1859-1926)断章および回想』』としてユニオン社から刊行されたのである[13]。

ルテリエの言葉

[編集]- 「われわれの精神の深みと優越の本性のみならず、われわれが意欲するところによっても、われわれはひとつ(uns)である。」

- 「あらゆる人間のうちに、いや、ひとつの精神を分有するあらゆる存在のうちに、唯一にして同一のもの(un ed identique)」を認めること。[14][15]

ルテリエに関する評言

[編集]- アラン:「頑丈な体格で、馬の如き頭をした、朴訥たる御仁」「もうひとりの賢者」「二人(*アランとルテリエ)とも共通して、我らが共通の「先生」(*ラニョー)を除いては、この世の何ものも恐れたこともなければ敬ったこともなかった」「(*ルテリエのノート「神の存在について」を読んだアランの述懐) 私が生徒の時の記憶にはなかった何か抽象的で、砂漠を思わせるものもあった。私とは別のタイプの生徒で、また別のまじめさを持った彼(*ルテリエ)は、飾りはすべて、その石ころだけけの路上に投げ捨てたのであろうか。(略)この新たなる弟子は、その貪るが如き凝視でもって常に最後の言葉を待ち望み、その分析を少しずつこの世界の外へ引き寄せて、弁証法的思考の極限まで持って行ったのであろうか。」 [16]

- シモーヌ・ヴェイユ:「たとえ晩年のルテリエが進歩よりは秩序を、人類よりは祖国(パトリ)を優先したかのような様相を呈したにせよ、この様相に妨げられて彼のうちに民衆の魂の典型(モデル)を認め損なってはならない」

「(*漁師の時)克服しがたくみえる疲労と苦痛の日々を克服して人間の底力を知るにいたったので、人間は自由でない、人間精神など存在しない、真理はひとつの語にすぎない、などを論証する華々しい推論によっても、とうてい幻惑され」ず「学士院流(アカデミシアン)の饒舌にも頑として耳を貸さなかった。さらに懐疑主義のなかに誤謬ではなく怯懦を認めることもできた。」「横溢する力(フォルス)」は「青年期には強者に向かうときに往々にして暴力へと転じた」「こういった人間が考えはじめると苦労はつきもので、かならず内的な葛藤が生じる。とりわけ民衆のなかで育った人間にあっては、その思考は修辞(レトリック)で規定される以上に労働者らしい活力で養われている。ゆえに学究の歳月において生の意味をみいだせず」「思考のこうむった痛手は、彼の生をときに耐えがたいものとした。」「かかる煩悶にみちた自省の幾星霜をへて」「ようやくラニョーとめぐりあい、確信と歓びの充溢を得た。だが平和は得られず、師ラニョーは彼を『おのれの思考の殉教者』と命名した。」「ルテリエは民衆らしい荒っぽい無骨さでラニョーの諸概念を擁護したので、往々にして非寛容の様相を呈するほどだった。」

「真に強靱なすべての人間と同様に(*ルテリエにおいて)、力はいわばその究極のかたちを愛のうちに、それも人種、力、精神、さらに徳でさえも不問に付された個々の人間への愛のうちにみいだした。」「彼が人びとの記憶において生きるにあたいするのは、実践によらずには形成しえないおそらくは唯一の概念、至高の価値とみなされた個人という概念を形成したからにほかならない。彼はつねに成就すべき仕事を自身よりも愛し、さらにはいかなる仕事にもまして個々の人間を愛した。」[5]

著書

[編集]

- DE L'EXISTENCE DE DIEU. Paris: Félix_Alcan. 1925.. フェリックス・アルカン編『神の存在について』現代哲学図書館、1925年

- COLLECTIF (1927). LEON LETELLIER 1859-1926 CE QUI RESTE DE LUI ECRITS FRAGMENTAIRES SOUVENIR DE SON ACTION. UNION POUR LA VERITE『レオン・ルテリエ(1859-1926)断章および回想』、ユニオン・プール・ヴェリテ社、1928年[17]。

脚注

[編集]注釈

[編集]- ^ 「彼(*ラニョー)が有名な声明文により、自分が精神的首領となっていたこのグループ(*倫理行動同盟)のことを話していた時(略)自分の話を聞いていた二人の弟子に、この類の行動を勧めることも、二人をそこから遠ざけることもまた望まず(後略)」

出典

[編集]- ^ 「同年(*1926年)3月に歿したレオン・ルテリエ」(シモーヌ 2012, p. 96)

- ^ Saint-Malo-de-la-Lande DBcity.com:サン・マロ・ド・ラ・ランド

- ^ 1.Servigny 2.Servigny-lès-Raville

- ^ a b c d e f g HISTOIRE DU LYCEE (fr.)

- ^ a b c d e f g シモーヌ 2012, pp. 96–102.

- ^ シモーヌ・ヴェイユ<ルテリエについて>(シモーヌ 2012, p. 99)。但しHISTOIRE DU LYCEEでは17歳としている.

- ^ a b アラン 1925, p. 60.

- ^ アラン 1925, p. 103.

- ^ シモーヌ 2012, p. 100.

- ^ レオン・ルテリエ、J・パコーによるジュール・ラニョーの伝記 - ウェイバックマシン(2016年3月4日アーカイブ分)

- ^ (シモーヌ 1973, p. 82)に"ラ・マルティニエール"とある.インドに同名の土地があるので検索では弁別のためwikicommonsで見つけやすいde la martinièreと"de"をつけた方がよい.

- ^ アラン 1925, p. 61.

- ^ シモーヌ 1973, pp. 81–82.

- ^ Léon Letellier「Ce qui reste de lui.Écrits fragmentaires .Souvenir de son action」(1927)_冨原眞弓訳

- ^ シモーヌ 2012, pp. 101–102.

- ^ アラン 1925, pp. 60–61.

- ^ シモーヌ 1973, p. 94 訳註(7).

参考文献・サイト

[編集]- アラン 著、中村弘 訳『ラニョーの思い出』筑摩書房、1980年(原著1925年)。 NCID BN04883001。Souvenirs concernant jules lagneau

- シモーヌ・ペトルマン 著、杉村毅 訳『詳伝 シモーヌ・ヴェイユⅠ(1909-1934)』(新)勁草書房、2002年(原著1973年)。ISBN 4-326-10039-7。

- シモーヌ・ヴェイユ 著、冨原眞弓 訳『シモーヌ・ヴェイユ選集Ⅰ<初期論集>』<Ⅲ レオンルテリエについて>、みすず書房、2012年1月11日、96-102頁。ISBN 978-4622076605。

- “HISTOIRE DU LYCEE (fr.)”. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月29日閲覧。

- “date BnF 'leon_letellier' (fr.)”. 2015年6月29日閲覧。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]- “Jules Lagneau par Léon Letellier.(レオン・ルテリエによる「ジュール・ラニョー」)”. Alinalia:le site Alain. 2016年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月18日閲覧。