年貢

年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期 - 中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民を指す)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼んでいた。

歴史[編集]

7世紀末 - 8世紀初頭[編集]

7世紀末 - 8世紀初頭に始まった律令制における租税は、租庸調制と呼ばれ、人民一人ひとりを対象に課税・徴税する性格が強かった。こうした租税制度は、戸籍・計帳の整備や国郡里(郷)制といった緻密なシステムに大きく依存していた。

9世紀 - 10世紀[編集]

9世紀 - 10世紀頃になると、百姓層の中で田地を開発・集積する富豪層が出現するようになった。こうした富豪層は田堵と呼ばれ、開発・集積した田地の経営(営田)や私出挙の実施などで富を蓄積し、一般の百姓を自らの経営下に組み込んでいった。このような百姓内の階層分離が進んでいく中で、政府による律令制的支配は徐々に弛緩していき、戸籍・計帳の作成や班田などが実施されなくなっていった。

そうなると、人民一人ひとりを収取(課税・徴税)単位としていた人別支配はもはや不可能となり、政府や支配層にとって別の支配体制を構築する必要が生じていた。まず、公田を支配していた国衙が、当時台頭しつつあった田堵と連携して、土地を収取単位とする支配体制を築き始めた。国衙は、国内の公田を名田に再編成し、名田経営を田堵へ請け負わせ始めた。名田経営を請け負った田堵は、従前の田租や調・庸・雑徭・正税出挙に相当する分量を国衙へ納入した。こうした租税請負の形態を負名(ふみょう)という。主として田租や正税出挙に由来するものを官物(かんもつ)といい、主として調・庸・雑徭に由来するものを雑役(ぞうやく)といった。そして、官物にあたるものが年貢となっていくのである。

11世紀 - 12世紀[編集]

名田を中心とする収取体制は、11世紀 - 12世紀以降、一円化して領域制を高めつつあった荘園にも導入された。荘園内の田地は名田へ再編成され、田堵らが名田経営と領主への貢納を請け負った。領主への貢納のうち、国衙領でいう官物にあたるもの(田地からの収穫米)が年貢と呼ばれるようになった。

こうして成立した年貢は、その後の中世・近世を通じて、支配層の主要な財源として位置づけられ、被支配層にとっては年貢を負担する義務が課され続けたのである。

鎌倉時代[編集]

鎌倉時代になると、商品経済が発展していき、貨幣流通が増加し、中には銭貨で年貢を納入する代銭納が行われるケースも出てきた。ただし、そうしたケースは非常にまれで、物納された年貢を荘官や地頭が換金することの方が多かった。また、未進が発生すると、荘官や地頭が領主に対して請け負った貢納額を満たすために不足分の補填を行う場合があり、未進者との間に債権債務関係が発生する場合もあった。この時代には公事・地子などの貢納が行われるようになり、これらと区別する意味で本年貢・公方年貢とも呼ばれるようになった。女性や高齢者が免除される制度を悪用し、戸籍に虚偽の記載をした例もある[1]。

室町時代[編集]

室町時代に入ると、貨幣経済が一層進展し、年貢の銭納・代銭納などの銭貨による年貢納入が畿内を中心に広く普及するようになった。また、荘官や地頭が経費や輸送費の転嫁あるいは自己の得分を増やすために交分や口米などの名目で各種の付加税を徴収した。

戦国・安土桃山時代[編集]

安土桃山時代に実施された太閤検地により、一つの土地に対する重層的な支配・権利関係がほぼ全て解消された。一つの土地の耕作者がその土地の唯一の権利者となり、土地の生産力は米の見込生産量である石高で計られることとなった。年貢については、石高を村落全体で集計した村高(むらだか)に応じた額が、村の年貢量とされ、年貢納入は村落が一括納入の義務を負う村請(むらうけ)の形態が採用された。

江戸時代[編集]

江戸時代になっても、太閤検地による村落支配体制は、ほぼそのまま継承され、村請制がとられた。

年貢負担の義務を負うのは、検地帳に登録され、田畑、屋敷を持って自立した経営を行う本百姓であった[2]。

年貢徴収は田を視察してその年の収穫量を見込んで毎年、年貢率を決定する検見法(けみほう)を採用していたが、年によって収入が大きく変動するリスクを負っていたことから、江戸時代中期頃になると、豊作・不作に関わらず一定の年貢率による定免法(じょうめんほう)が採られるようになった。

だが、米が取れない地域の一部では、畑地に対する特殊な年貢賦課方法である畑方免の採用や商品作物等の売却代金を以って他所から米を購入して納税用の年貢に充てるという買納制が例外的に認められていた。

江戸時代中期以降、商品作物の生産が広まってくると、都市周辺部の農村など、本来は米の生産が可能な地域においてもうやむやのうちに買納制が行われていき、江戸幕府さえもが事実上の黙認政策を採らざるを得なくなった。

近代から現代[編集]

大政奉還後、明治に入ると、1873年(明治6年)の地租改正により、地価に課税する地租制が導入された。これに伴い、農業収入に課税する年貢制ならびに年貢の名称は廃止されることとなる。しかし、その後も小作料を年貢と呼ぶ慣習が残された。

そして現代でも、事実上年貢に該当する税は存在する。戦後に地租の流れを汲んで導入された固定資産税がそれである[3]。

ことわざ[編集]

日本語では、悪事を重ねた者が捕らえられて罪に服すべき時のことを「年貢の納め時」という[4]。何とかして年貢納入を回避しようと、庶民が必死に努力していたことを物語っている。

備考[編集]

ヨーロッパの中世と比較した場合、ヨーロッパの封建諸侯は所領から収入を確保するためには、原則として、その地にあり、散在する所領をめぐって、所領確保・耕作者確保を行い、経営を管理すべく、多大な努力を傾注しなければならなかったが[5]、それに対し、日本の中世における荘園領主たちは、所領の経営を現地勢力にゆだね、現地に赴くことはほとんどなかった[5]。それにもかかわらず、耕作者達は収穫の中から年貢、その他の貢納物を納め、現地管理者たちはそれを京へ送り、それぞれの立場から荘園というシステムを機能させていた[5]。

誤用への批判[編集]

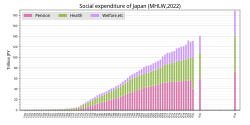

| 年度 | 金額 | 国民所得比 |

|---|---|---|

| 1980年 | 24兆9290億円 | 12.23% |

| 1985年 | 35兆6894億円 | 13.70% |

| 1990年 | 47兆4238億円 | 13.67% |

| 1995年 | 64兆9918億円 | 17.10% |

| 2000年 | 78兆4062億円 | 20.10% |

| 2005年 | 88兆8529億円 | 23.89% |

| 2010年 | 105兆3647億円 | 28.89% |

| 2015年 | 116兆8133億円 | 29.75% |

| 2020年 | 132兆2,149億円 | 35.22% |

| 2021年 | 138兆7,433億円 | 35.04% |

| 2025年 (2018年の予測[8][注釈 1]) |

140兆8000億円 | |

| 2040年 (2018年の予測) |

188兆5000億円 | |

| ||

日本国の歳出のうち、2023年度時点で税収で賄われているのは5割程度で、4割強は国債(国家信用で発行する債務)で賄われている。そして、高齢化で増加し続けるす社会保障費用に税収が追いついていない。社会保障給付費は年々増加し、2023年で134.3兆円である。徴収保険料は77.5兆円であるため、同年の国民負担負担率でさえも給付金額の59.3%しか賄えていない[10]。年金、雇用保険、介護保険、助成金など公的サービスに還元されている現代において、徴税に対する還元(受益)が事実上無かった時代の「五公五民」など年貢で例えるのは明らかに誤認だと指摘されている。日本の歳出からも分かるように、寝たきり大黒柱目当ての親族の存在・一度延命処置すると全親族同意ないと医療側が延命停止を実行出来ない現行法を背景に「予後不良者への公費延命」が蔓延していること、負担率一律化や受益者負担化への反対する人たちによって、高齢なほど負担額よりも受益が圧倒的な高齢者世代・若いほど負担が圧倒的な現役世代の世代間格差という受益と負担の乖離が起きていることが根本的問題である[11]。厚生労働省も受益(給付先)が高齢者や低所得者に偏っていることで「負担の公平性」が実現出来ていないことを問題視し、将来世代ほど負担が高い現行改革を先送りにしてはならないと認識はしている[12][10]。日本では「国民負担率増加」と全年齢自己負担3割化や4割化など「受益者負担化」との双方を批判する矛盾者が蔓延している。しかし、少子高齢化の中では現状維持だと「現役世代負担増加の継続」になり、国民負担率を下げたいなら費用対効果に基づく保険適応化・全年齢自己負担一律化・欧米のような予後不良者への延命自費化といった「受益者負担化」のどちらかを選ぶ必要がある。少子高齢化で社会保障負担の右肩上がりの現状による国民負担率増加の停止又は減少させたいなら、「受益者負担化」など世代間や社会保障における「負担と受益」を一致させることが重要である[13]。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 2018年度の医療・介護サービスの足元の年齢階級別の受療率等(入院・外来の受療率、サービスごとの利用率)を基に機械的に将来の患者数や利用者数を計算。また、サービスごとの単価は足元の単価に一定の伸び率を乗じて計算。単価に乗じる伸び率は、医療は、経済成長率×1/3%+1.9%-0.1%、、介護は、賃金上昇率と物価上昇率を65:35で加重平均。(社会保障・税一体改革の試算の仮定をそのまま使用。)

出典[編集]

- ^ “2.中世(鎌倉時代〜戦国時代):中国四国農政局”. www.maff.go.jp. 2021年5月17日閲覧。

- ^ 三訂版,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ),改訂新版 世界大百科事典,百科事典マイペディア,山川 日本史小辞典 改訂新版,ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,旺文社日本史事典. “本百姓(ホンビャクショウ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年5月9日閲覧。

- ^ “固定資産税のあれこれ | 誠和不動産販売株式会社”. www.seiwa-f.jp. 2024年5月9日閲覧。

- ^ 年貢の納め時 | 会話で使えることわざ辞典 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

- ^ a b c 新田一郎『日本の歴史11 太平記の時代』講談社、2001年、231頁、ISBN 4-06-268911-1。

- ^ 厚生労働省, 国立社会保障・人口問題研究所 (2023年8月4日). “令和3年度社会保障費用統計 第8表 社会保障給付費の部門別推移(1950~2021年度)” (Excel,DB). 政府統計の総合窓口(e-Stat). 2024年1月8日閲覧。

- ^ 厚生労働省, 国立社会保障・人口問題研究所 (2023年8月4日). “令和3年度社会保障費用統計 第10表 社会保障給付費の部門別推移(対国民所得比)(1951~2021年度)” (Excel,DB). 政府統計の総合窓口(e-Stat). 2024年1月8日閲覧。

- ^ 内閣官房; 内閣府; 財務省; 厚生労働省 (21 May 2018). 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」等について (PDF) (Report). 2019年6月6日閲覧。

- ^ 社会保障費用統計, 厚生労働省

- ^ a b “給付と負担について”. www.mhlw.go.jp. 2024年6月4日閲覧。

- ^ 「日本の税は不公平」 p23 野口悠紀雄 · 2024年

- ^ “社会保障の負担の在り方について”. www.mhlw.go.jp. 2024年6月4日閲覧。

- ^ 「日本の税は不公平」 p24 野口悠紀雄 · 2024年