聴覚

聴覚(ちょうかく)とは、一定範囲の周波数の音波を感じて生じる感覚のこと[1]。

概説

[編集]外耳、中耳、内耳、聴神経、聴覚皮質などの器官を使い、音の信号を神経活動情報に変換し、音の3属性(音の大きさ、音の高さ、音色)[2]のほか、音源の方向、リズム、言語などを認識(知覚)する能力、機能を指す。いわゆる五感の一つである。

可聴域

[編集]空気中の音圧の変化が耳に達すると、音がするという感覚が得られる。耳では音圧の振幅の大小により基底膜の振幅が定まり、それに応じた数のインパルスをコルチ器官が発して大脳へ伝えることで、知覚される音の大きさの大小が定まる。一方で、基底膜の振動部位は音の周波数によって異なるため、音の大きさは周波数によっても左右される[3]。

そのため、ある個体が音として知覚できる空気の振動(音波)の周波数と音圧(あるいは音の強さ)には範囲があり、それを可聴範囲(かちょうはんい 英: area of audibility[4])や可聴域(かちょういき)という。この範囲はそれぞれの個体に特有のものであるが、健常な聴力を有する個体が知覚できる範囲を意味することも多い[4]。

音圧(音の強さ)の可聴範囲

[編集]音圧(あるいは音の強さ)の可聴範囲について、下限は最小可聴値、聴覚閾値などと呼ばれる。上限は最大可聴値であり、これを上回る大きさの圧力変化では鼓膜が空気振動により傷つけられ、痛みが感じられることから[5]、痛覚閾値(英: threshold of pain[6])と呼ばれることもある[4]。

一般的に人間の聴覚で音としてとらえられる音圧(実効値[注釈 1])は、最小で20 μPa程度、最大で20 Pa程度(音圧レベルで0 - 120 dB)とされるが[5]、最小可聴値と最大可聴値は、音の周波数によって異なる値をとる。これら両可聴値の周波数特性曲線によって囲まれた領域[注釈 2]が可聴範囲となる[4]。

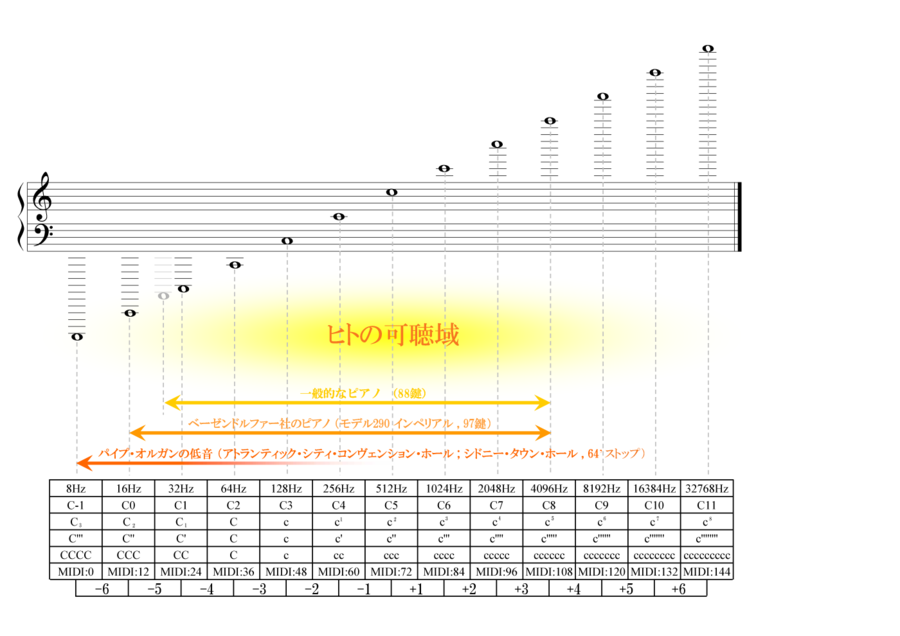

音の周波数の可聴範囲

[編集]周波数に関する可聴範囲(可聴域)は、可聴周波数(英: audible frequency range[10])と呼ばれる[4]。

個人差はあるがヒトの耳では通常、下は20Hz程度から、上は14,000Hzから20,000Hz程度までの周波数帯域の空気振動を音として感じることができる[11]。可聴周波数の上限を超えた周波数の音は超音波という。ただし大半の人間は15,000Hzが上限とされる[11]。

日常会話では540Hzから4000Hzの帯域が使われるため[12]、日本の健康診断で行なわれる簡易的な聴力検査では1,000Hzと4,000Hzの正弦波の音(純音)を利用している[11]。騒音性難聴の危険がある場所で働く者向けの精密検査においては250Hz、500Hz、1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、8,000Hzが使われている[13]。

20,000Hzより高い周波数は内耳で遮断されているが、可聴域の範囲にある音と同時に聴くと脳が反応することが分かっている[11]。可聴域を下回る、あるいは可聴域下限付近の低周波音は、騒音被害(低周波騒音)を引き起こすものとして注目されている(低周波音参照)[11]。

加齢による可聴域の変化

[編集]上記の通り、ヒトには限られた周波数帯の音しか聞き取れないが、さらに加齢によって可聴域が縮小する。高周波の聴力から先に失われる傾向にあることを利用して、20代くらいまでのヒトには十分聞き取れるが、それ以上の年代では聞き取りにくい(場合によっては聞き取れない)ことを利用した商品開発も進んでいる(→モスキート音)。さらに、20代を過ぎると、個人差はあるものの、どの周波数の音に対しても徐々に聴力が低下し始め、最終的には老人性難聴になる。しかし、老人性難聴となっても、比較的低い周波数帯の音に対する聴力は良好に保たれている場合がある。

音楽における可聴域

[編集]ヒトは、様々なアナログ楽器から発する音波を素材として広く音楽に採り入れ、聴覚の範囲を開拓してきた。楽器が発することのできる音波の特徴や周波数帯域は様々であるが、特に低音域については可聴域の限界を超えた試みがなされている。それに対して高音域については、超音波に近づくにしたがい物理的に発生が困難となる理由も相まって、素材として開拓の余地がまだ大きく残されている。

低音域については、西洋音楽におけるコントラバスより低い特殊な音域を大太鼓や銅鑼の打楽器で発することができることは古い時代より世界各地で知られており、これらは皮膚に振動を感じさせる特殊な効果を持っているため、独特な扱われ方を呼んできた。それ以外に、通常大型とされているパイプ・オルガンでは、巨大な32'ストップが常設されており、弱音から強音に至るまで全身に振動を感じさせる効果はある意味で聴覚の限界を追求しようという挑戦であるが、更に現代では、アトランティック・シティ・コンヴェンション・ホール(外部リンク:公式サイトによる写真)やシドニー・タウン・ホールにおいて64'ストップも登場し、音とは言いがたいほど超低音の空気振動を発する巨大な管によってより聴覚を超えた音素材の効果を活用しようという挑戦が続けられている。

音響機器の例

[編集]音楽CDはサンプリング周波数に44,100Hzを採用しているが、これは理論上22,050Hzまで再現できるため(標本化定理 実際には音声出力時にローパスフィルタに通すため、22,050Hzよりは帯域が狭くなるが、フィルタによる減衰域を除外しても)ヒトの可聴域は十分カバーできると考えられたからである。ハイレゾリューションオーディオや高音質を標榜する音楽配信サービスでは、サンプリング周波数や量子化ビット数をCD以上とすることで可聴域を超える周波数を収録した音源も存在する。またスピーカーやヘッドフォンにおいても、高価格帯では再生可能な周波数帯域が可聴域を超える製品が販売されている[14]。

身近な例としては、FMラジオの19kHzのパイロット信号がある。比較的高い周波数であるため安価な機器では除去していないものも多いが、人によっては可聴域を超えるため、聴取にあまり影響を与えない。

古い時代のブラウン管テレビでは、走査線の走査回数は15,750Hz(525本×30フレーム/秒、NTSCを採用している地域)であるため人によっては可聴域内に入り、走査に伴って生じる高周波の雑音が聴こえてしまうことがあった。後にノッチフィルタを入れて高周波を除去することが一般的となった。また、デジタル放送ではこの種の高周波は含まれない。

聴覚系の感覚器

[編集]

外耳は耳介(じかい)、外耳道からなる。耳介は、パラボラアンテナのように空気中を伝わる音声の音圧をあげて集音する機能を持つのみならず、その複雑な形態から、音源の方向によって音響伝達特性が変わることで上・前後・左右といった音源定位に役立っている。外耳道は約20 - 30mmの長さを持っており、鼓膜で終わる。

中耳は、鼓膜、つち骨、きぬた骨、あぶみ骨の3つの耳小骨(じしょうこつ)よりなる。空気振動による鼓膜の振動が内耳のリンパ液に伝わる際、3つの耳小骨を伝わることで、鼓膜とあぶみ骨の面積比の関係とてこの原理により圧力が約22倍に上昇する。つまり天然の物理的変圧器の役割を果たしている。作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは耳小骨の動きが悪くなる耳硬化症に罹患していたといわれている。

内耳は側頭骨の中に位置し、直径1cm程度で2回り半巻いておりカタツムリのような形をした蝸牛(かぎゅう)、半規管、前庭よりなる。蝸牛は内部が3層構造になっており(上から前庭階、蝸牛管、鼓室階)それぞれリンパ液などで満たされている。あぶみ骨の振動が蝸牛の入り口の小窓(卵円窓:らんえんそう)に伝わり、内部のリンパ液を振動させ、コルチ器を載せた基底膜を振動させる。このとき最も強く振動する基底膜の位置が音の周波数により異なり、高い音の方が入り口付近、低い音の方が入り口から遠い位置の基底膜を振動させる。この振動がコルチ器のうちの内有毛細胞の不動毛を変形させ、イオンチャネルを開かせ細胞を電気的に興奮させ、内耳神経へと伝えられる。

このような基底膜の物理的な周波数特性に加え、内有毛細胞の特定の周波数への「チューニング」という生物的な要素により、我々は音声認知の初期から、周波数情報を神経細胞興奮という情報に変換しているのである。基底膜の周波数特性を発見したゲオルク・フォン・ベーケーシはその業績で1961年のノーベル医学生理学賞を受賞している。

その後、内耳神経に伝達された神経興奮は背側と腹側の蝸牛神経核を経て、ほとんどは対側の(一部同側の)上オリーブ核に中継され、外側毛帯、下丘、内側膝状体を経て大脳の聴覚皮質に伝達される。

聴覚に関連する話題

[編集]- 聴覚障害者

- 鼓室形成術

- 人工内耳

- 聴覚皮質のトノトピー

- 絶対音感

- ある音を単独に聞いてその音の高さ(音高)を記憶に基づいて絶対的に認識する能力である[15]。

- 共感覚

- 音が色彩など別の感覚として感じられること[15]。

- 幻聴(Auditory hallucination)

- 耳の虫(Earworm)

- CMのフレーズが繰り返されることなど音楽がしつこく耳から離れない状態[15]。

- 両耳聴効果

- 両耳で聞くことによって得られる聴覚状の効果。方向知覚、距離知覚、音像定位、マスキング効果、両耳加算、カクテルパーティ効果、先行音効果などがあげられる。

人間以外の聴覚

[編集]

- カエル

- カエルの一部は鼓膜がないが、皮膚や骨から伝わる振動を内耳に受けて音を感知していると考えられている[16]。

- 昆虫の一部

- 無脊椎動物

- カエノラブディティス・エレガンスが音に反応することが確認された[16]。

脚注

[編集]注釈

[編集]出典

[編集]- ^ 広辞苑 第5版 p.1738

- ^ 『新版 音響用語辞典』 (2003), p. 40, 「音の3属性」.

- ^ 山本剛夫; 高木興一『環境衛生工学』朝倉書店、1988年、72-77,80頁。ISBN 4-254-26123-3。

- ^ a b c d e 『新版 音響用語辞典』 (2003), p. 75, 「可聴範囲」.

- ^ a b 清水響『一般音楽論』リットーミュージック、2021年、306,307頁。

- ^ 『新版 音響用語辞典』 (2003), p. 258, 「痛覚域(閾)値」.

- ^ 阪上公博『建築音響』コロナ社、2019年、9頁。ISBN 978-4-339-01363-4。

- ^ “IEC 60050 - International Electrotechnical Vocabulary - Details for IEV number 801-29-27: "auditory sensation area"”. electropedia.org. 2025年1月4日閲覧。

- ^ 周波数の関数として聴覚域値を結んだ線と痛覚域値を結んだ線に囲まれた領域。(JIS Z 8106:2000, 聴野) 。

- ^ 『新版 音響用語辞典』 (2003), pp. 74–75, 「可聴周波数」"audible frequency"とも。

- ^ a b c d e 株式会社インプレス (2017年10月4日). “高音聞こえないオヤジにハイレゾ音源の意味はある? ~大学教授が回答”. PC Watch. 2021年6月15日閲覧。

- ^ 聴力検査 - 一般社団法人半田市医師会健康管理センター

- ^ “医師会健診センター<精密聴力検査> - 釧路市医師会健診センター”. www.kushiro-ishikai.or.jp. 2021年6月15日閲覧。

- ^ 株式会社インプレス (2021年5月25日). “FOSTEX、ヘッドフォン「TH900mk2」に漆塗りの限定パールホワイト”. AV Watch. 2021年6月15日閲覧。

- ^ a b c d オリバー・サックス『音楽嗜好症』(早川書房 2010年)。

- ^ a b c ミミズのような線虫も音を聞く、驚きの仕組みが判明、定説覆す ナショナルジオグラフィック 更新日:2021.10.11 参照日:2021.10.11

参考文献

[編集]- 日本音響学会 編『新版 音響用語辞典』コロナ社、2003年。ISBN 4-339-00755-2。

- 日本産業規格『JIS Z 8106:2000(音響用語)』。

関連項目

[編集]- 聴性脳幹反応 - auditory brainstem responseも参照

- Category:聴覚を参照。聴力、難聴、補聴器、音感など。

- 耳鼻咽喉科学

- 聴覚心理学

- 音響工学 - 音響学

- カクテルパーティー効果

- 骨伝導

- 日本官能評価学会

- 日本聴覚医学会

- 聴覚学

- 走音性(音波走性・音響走性) - 特定の音を感知して逃げる性質・近寄る性質

- 聴性脳幹反応

- 聴覚過敏

- 検査

外部リンク

[編集]- 聴覚・平衡感覚の受容器と伝導路 (ビジュアル生理学 内の項目)

- NHK技研ノート 楽音に含まれる超高域音を聴き分ける事が出来るか?

- 可聴周波数域チェッカ

- モスキート音検査

- 聴覚用語集 - 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 耳科・聴覚 - 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会