音部記号

音部記号(おんぶきごう)は西洋音楽の五線記譜法による楽譜に用いられる音楽記号の一種。五線の左端に記し、五線上の位置と音の高さとの関係を指定する。

音部記号の種類

[編集]音部記号の名称には、その音部記号自体の名称と音部記号の置かれた場所による名称とがある。

音部記号自体の名称にはト音記号(高音部記号)、ヘ音記号(低音部記号)、ハ音記号(中音部記号)がある。

音部記号の置かれた場所による名称には次のものがある。

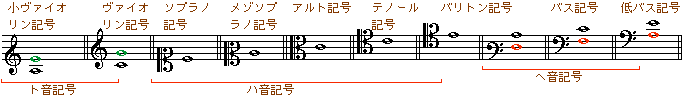

次の楽譜で、黒い全音符は中央ハ音、緑は中央ハ音のすぐ上のト音、赤は中央ハ音のすぐ下のヘ音である。

これらのうち現在最も一般的に使用されているのは、ヴァイオリン記号、バス記号の2種類であり、それぞれ記号自体の名称でト音記号、ヘ音記号と呼ばれている。そのほかアルト記号、テノール記号が補助的に使われている。この内アルト記号は記号自体の名称でハ音記号と呼ばれることも多い。

楽譜を印刷する技術が未発達であった時代には、加線をなるべく用いずに記譜できるように各種音部記号が活用されたが、現在では、上記4種以外はあまり用いられない。

ト音記号

[編集]

ト音記号は、中央ハ音のすぐ上のト (G)の音の位置を示す音部記号。中央部の渦のような部分の中心がト音である。Gの文字を図案化したものである。一般的には、高音部を記すために使われるが、低音部でもこの記号を使う場合がある。この場合、トレブル記号の下に小さく「8」と書き、中央ハのすぐ下のト(G)の音を示すものとすることが多い。

小ヴァイオリン(フレンチヴァイオリン)記号

[編集]

ト音記号を五線の第1線に置く。すべての音部記号の中で最も高い音を示すのに適した記号であるが、滅多に使われることはない。バロック時代にはアルト・リコーダーを実音で記譜する際に用いられる場合があった。バッハのブランデンブルク協奏曲の自筆総譜などにその実例が見られる。

ヴァイオリン(トレブル)記号

[編集]

ト音記号を五線の第2線に置く。今日において一般にト音記号と言えば、この記号を指す。文字通りヴァイオリンの楽譜に使われる記号であるが、その他にもフルートや女声の声楽など、西洋音楽の高音域を記す場合に使われる標準的な記号である。また、移調楽器のほとんどは、低い音域であってもこの記号を用いることが多い。大譜表の2段のうちの一方(まれに両方)はこの記号が用いられる。

ヘ音記号

[編集]

ヘ音記号は、中央ハ音のすぐ下のヘ (F)の音の位置を示す音部記号。2つの点の間がヘ音である。Fの文字を図案化したものである。一般的には、低音部を記すために使われる。

バリトン記号

[編集]ヘ音記号を五線の第3線に置く。古くバリトンパートを表すのに使われたが、現代ではあまり見られない。

バス記号

[編集]ヘ音記号を五線の第4線に置く。古くからバスパートを表すのに使われた。一般にヘ音記号と言えば、この記号を指す。現在においてはヴァイオリン記号の次によく使われる記号で、低音域を記すために使う。またドラムセットの記譜や、合唱や重唱における男声のパートを示すのにも使われる。大譜表の2段のうちの一方に用いられる記号でもある。

低バス記号

[編集]

ヘ音記号を五線の第5線に置く。すべての音部記号の中で最も低い音を示すのに適した記号であるが、滅多に使われることはない。

ハ音記号

[編集]

ハ音記号は、中央ハ(C)の音の位置を示す音部記号。2つのCを左右逆にしたような部分の間、すなわち記号の真ん中がハ音である。Cの文字を図案化したものである。中音域の音を記すのに適している。古典派以前では、ソプラノ、アルト、テノールなどの声域のためにはハ音記号を使うのが正規のものとされていたが、近代その慣習の大部分は廃れている。

ソプラノ記号

[編集]

ハ音記号を五線の第1線に置く。古典派以前の楽譜で、ソプラノパートを示すのに使われる他、今でも音楽理論の学習やスコア・リーディングに使われる。バロック時代の鍵盤楽器音楽の楽譜の高音部はしばしばこれを用いて書かれる。

メゾソプラノ記号

[編集]ハ音記号を五線の第2線に置く。古典派以前の楽譜で、女声のパートを示すのに使われる。

アルト記号

[編集]ハ音記号を五線の第3線に置く。古くアルトパートを表すのに使われたが、現代では多くはトレブル記号に取って代わられている。しかしオーケストラではヴィオラやアルト・トロンボーンの楽譜は主としてこの記号を用いるほか、ロシアの作曲家の間にはテナー・トロンボーンの楽譜もアルト記号で書くという慣習も見られる。イングリュッシュ・ホルンやホルンのための楽譜を実音で書く作曲家が、その音域によってはアルト記号を使用することがある。

テノール記号

[編集]

ハ音記号を五線の第4線に置く。古くテノールパートを表すのに使われたが、現代ではその多くはアマチュアの吹奏楽スコアのようにバス記号または低音用のトレブル記号に取って代わられている。ただし現代の楽譜でも、オーケストラではテナー・トロンボーンの楽譜に主としてこの記号を用いるほか、ファゴットやチェロの高音域を書き表すのに使われる。ワーグナーのオペラのテノール・パートの自筆譜はこれで書かれている。

バリトン記号

[編集]

ハ音記号を五線の第5線に置く。古くバリトンパートを表すのに使われたが、現代ではあまり見られない。

文字コード

[編集]※利用環境によっては表示できない場合がある。

| 記号 | Unicode | JIS X 0213 | 文字参照 | 名称 |

|---|---|---|---|---|

| 𝄞 | U+1D11E |

- |

𝄞𝄞 |

musical symbol g clef |

| 𝄟 | U+1D11F |

- |

𝄟𝄟 |

musical symbol g clef ottava alta |

| 𝄠 | U+1D120 |

- |

𝄠𝄠 |

musical symbol g clef ottava bassa |

| 𝄢 | U+1D122 |

- |

𝄢𝄢 |

musical symbol f clef |

| 𝄣 | U+1D123 |

- |

𝄣𝄣 |

musical symbol f clef ottava alta |

| 𝄤 | U+1D124 |

- |

𝄤𝄤 |

musical symbol f clef ottava bassa |

| 𝄡 | U+1D121 |

- |

𝄡𝄡 |

musical symbol c clef |