放射光

放射光(ほうしゃこう、英語: Synchrotron Radiation)は、シンクロトロン放射による電磁波である。「光」とあるが、実際は、人工のものでは赤外線からX線、天然のものでは電波からγ線の範囲のものがあり、特に可視光に限定して呼ぶことは少ない。また、電磁波が放射される現象は他にも多くあるが、シンクロトロン放射による電磁波に限り放射光と呼ぶ。

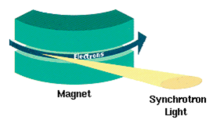

シンクロトロン放射は、高エネルギーの電子等の荷電粒子が磁場中でローレンツ力により曲がるとき、電磁波を放射する現象である[1]。「シンクロトロン(同期式円形加速器)」と名が付いているが成因を問わずこう呼ぶ。放射光と呼ぶのは人工のものであることが多い。

特徴

[編集]放射光の特徴としてはまず、著しい指向性にある。荷電粒子の速度が光速に近くなると、相対論的効果によって軌道の接線方向に光が集中し、指向性の高い強力な光となる[1]。普通の光源が全方位に対して光を放出するのとは対照的である。また、極めて光度が強い白色光である事が挙げられる。他にもパルス光である、光源からフォトン以外を放出しない、等の特徴がある。この放射は理論からの予想と実験が良く一致するので、放射の標準とされる事もある。

このような特性を赤外線から硬X線にいたる光源として利用しているのが、放射光施設 (英語: synchrotron radiation facility) と呼ばれる施設である。日本では、和歌山毒入りカレー事件で亜ヒ酸の分析に用いられ世間で知られることになった。

挿入光源

[編集]サイクロトロンでは、円周内で粒子を周回させるために、曲がる部分でベンディングマグネットと呼ばれる磁石を使用している。このベンディングマグネット間の直線部に挿入される周期的な磁場を印加し放射光を得る装置を「挿入光源 (Insertion device)」と呼ぶ。この挿入光源に印加する磁場のパラメーターKの値が1以下ならアンジュレータ(undulator)と呼ばれ、1より大ならウィグラー(Wiggler)と呼ばれる[1]。Kは次式で求められる。 (e:電子の電荷、B:ピーク磁場、λu:磁場周期、me:電子の静止質量、c:真空中の光速)[2][3]

- アンジュレータ

- 放射光はシンクロトロン以外にも、磁場の向きが互い違いになるように並べた磁石列によって電子軌道を蛇行させ、放射光を発生させる装置「アンジュレータ」によっても得ることができる[1]。アンジュレータでは干渉効果によって極めて高い輝度を得ることができる。アンジュレータは、通常のレーザーでは発生させることができない真空紫外、軟X線、X線領域のレーザーとして開発されている自由電子レーザー(FEL)の光源部分としても用いられている。また、縦横に周期的に曲げ円偏光の光源となる「円偏光アンジュレータ」も開発されている。

歴史

[編集]放射光そのものが理論的に予測されたのは1946年。翌1947年に電子シンクロトロンで実際に放射光が観察された。当時、放射光は素粒子実験用の加速器にとって、エネルギー損失に過ぎないとみなされていた。

この欠点を逆手にとって、積極的に物性研究に利用しようというのが、放射光研究のスタートだった。最初の本格的な研究は1963年、アメリカNBSで行われた真空紫外光による分光実験である。日本でも1965年に東大原子核研究所(田無市)の電子シンクロトロン(INS-ES)で一連の実験がなされている。ただし、これらの実験はいずれも、加速器から捨てられる光を一時的に使用するという“寄生的”な実験に過ぎなかった。 初期の放射光は真空紫外の波長領域に留まっていたが、その後、電子-陽電子衝突実験用の加速器の電子エネルギーが増大していくことに伴い、より短波長のX線領域の放射光が得られるようになった。また、高エネルギー加速器に素粒子を供給する「蓄積リング」を共用することで、より安定した放射光が供給されるようになった。こうした実験環境の整備に伴い、放射光実験の有用性が広く認識されるようになった。

1970年代からは、放射光専用に設計された「第2世代」が造られるようになった。日本では1975年に世界初の放射光専用リングSOR-RINGが立ち上がっている。1982年には筑波の高エネルギー物理学研究所(当時)に「フォトンファクトリー」が完成した。この加速器はその後も改良を続け、現在でも第一線級の放射光施設として運用されている。

1990年代以降、「アンジュレータ」を組み込んだ「第3世代」の建設が世界各国で始まった。アンジュレータによって、極めて高い輝度を得ることができる。このような技術が可能になった背景の一つは、ネオジム磁石のような強力な磁石が開発され、強い磁場を安定して加えることができるようになったことである。2009年現在、稼動している第3世代放射光施設としては、SPring-8(1997年、理研・原研、日本)、APS(1996年、米国エネルギー省)、ESRF(1994年、ヨーロッパ18カ国共同開発、フランス)などがある。

2000年代後期からは、X線自由電子レーザー(XFEL)を使用可能な「第4世代」の建設が始まった。アメリカのSLAC国立加速器研究所のLCLS(Linac Coherent Light Source)を皮切りに、日本のSACLA、ドイツのFLASHなどが建設された。

用途

[編集]- XAFS(X線吸収微細構造) - 原子(元素)のまわりの構造がわかる。自動車用排ガス浄化触媒などの触媒材料の開発や生体中の微量元素の構造分析などに応用されている。

- 蛍光X線分析 - 試料の元素分析。材料科学、環境科学、医学、生物学、考古学、科学鑑定などへ応用。

- 光電子分光 - 光照射によって放出される光電子をエネルギー分析することで、物質の表面や内部の電子状態を調べる手法。先端材料やデバイス開発などに応用されている。

- 光電子顕微鏡 - 光電子顕微鏡法は、光電子分光法と顕微観察手法を融合させた空間分解能を有する分光手法。

- X線吸収分光法 - X線の吸収を観測することによって、物質の電子状態、特に非占有軌道の情報を得る手法。

- X線発光分光法 - X線の照射によって引き起こされるX線領域の発光を分光することで物質の電子状態を調べる手法。光を観測する手法であるため、測定試料の制約がなく、帯電してしまう試料や液体などの測定も可能。

- X線回折 - 結晶構造の情報から、地球内部のマグマやタンパク質の構造などがわかる。新薬開発に応用が期待されている。

- X線小角散乱 - 数ナノメートルレベルでの規則構造の分析などに用いられている。蛋白質の溶液内の構造、液体構造、微粒子、液晶、合金の構造などの研究に利用されている。

- イメージング - 放射光を用いてX線撮影(X線写真を参照)すると通常のX線より輝度が高いため格段に分解能の高い画像が得られるので、微小な隕石の構成物質の分析や初期ガンの発見に利用できる[1]。

- LIGAプロセス - 放射光の高い指向性・透過力がナノ及びマイクロレベルでの材料の加工に応用できることから、MEMSでの微細構造の作成に利用されている。

出典

[編集]- ^ a b c d e f 戸田裕之. X線CT―産業・理工学でのトモグラフィー実践活用. 共立出版. ISBN 978-4-320-08222-9

- ^ 基礎講座3 挿入光源(理化学研究所 原 徹)

- ^ 3. 挿入光源と第4世代放射光(北海道大学)

- ^ “How is synchrotron light created?”. オーストラリア シンクロトロン. 1 June 2014閲覧。

関連項目

[編集]外部リンク

[編集]放射光の解説

[編集]放射光施設

[編集]- SPring-8 Web Site - 日本, 兵庫県西播磨, SPring-8

- KEK IMSS Photon Factory - 日本, 茨城県つくば市, KEK放射光研究施設 (PF)

- 分子科学研究所 UVSOR - 日本, 愛知県岡崎市, 自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設 (UVSOR-II)

- ニュースバル放射光施設 - 日本, 兵庫県西播磨, 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所ニュースバル (NewSUBARU)

- 広島大学放射光科学研究センター - 日本, 広島県東広島市, 広島大学放射光科学研究センター (HiSOR)

- 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター - 日本, 佐賀県鳥栖市, 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター (SAGA-LS)

- SRセンター 立命館大学 総合科学技術研究機構 - 日本, 滋賀県草津市, 立命館大学SRセンター

- あいちシンクロトロン光センター- 日本, 愛知県豊田市・瀬戸市, 知の拠点あいち科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター (AichiSR)

- NanoTerasu - 日本, 宮城県仙台市, 3GeV高輝度放射光施設 NanoTerasu

- Home - フランス, Grenoble, European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

- Advanced Photon Source - 米国, Argonne, Advanced Photon Source (APS)

- Advanced Light Source - 米国, Berkeley, Advanced Light Source (ALS)

- National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan - 台湾, Hsinchu, Taiwan Light Source (TLS)

- 포항가속기연구소 - 韓国, Pohang, Pohang Light Source (PLS)